当期目录

2025年 第21卷 第3期

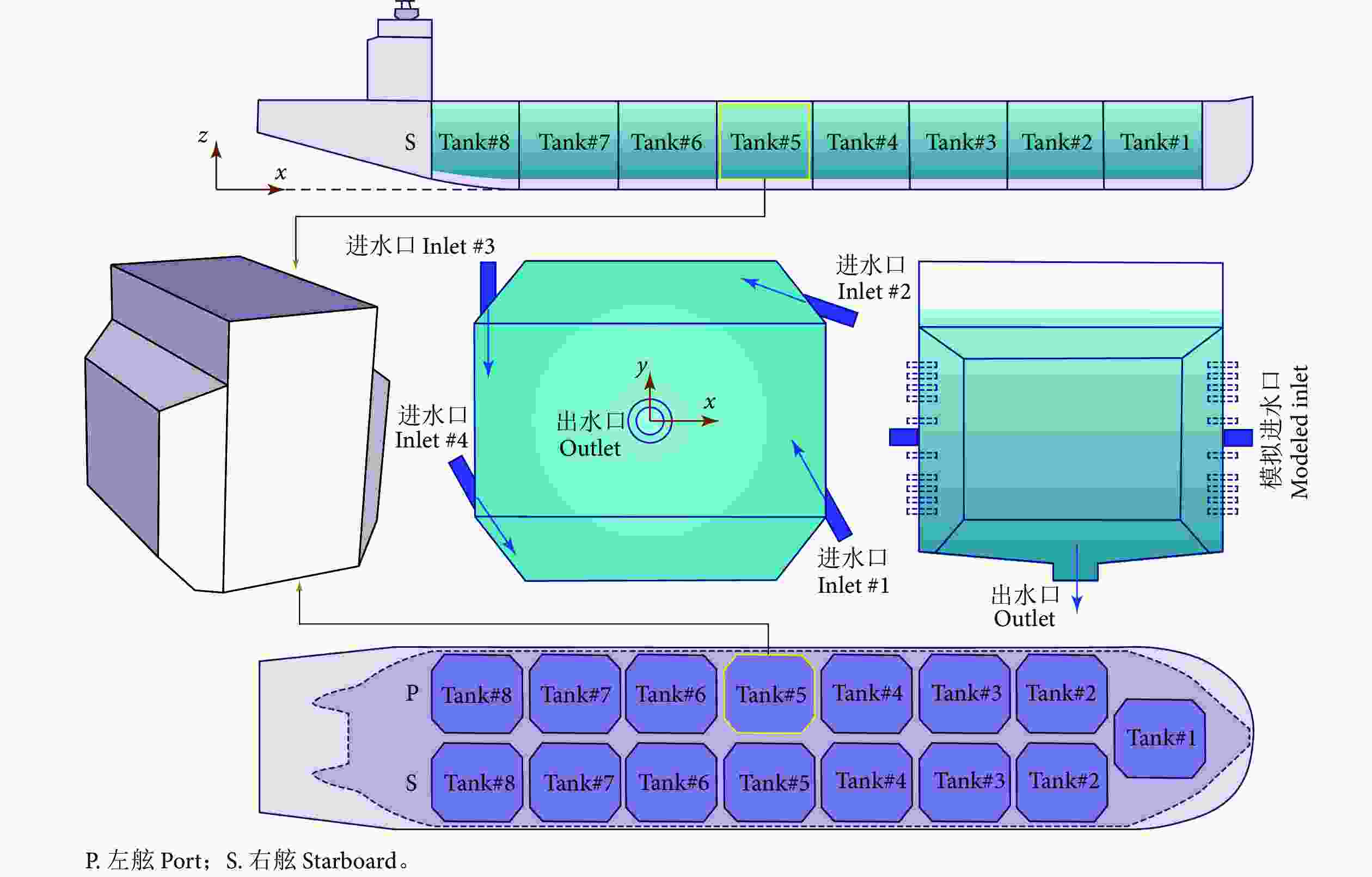

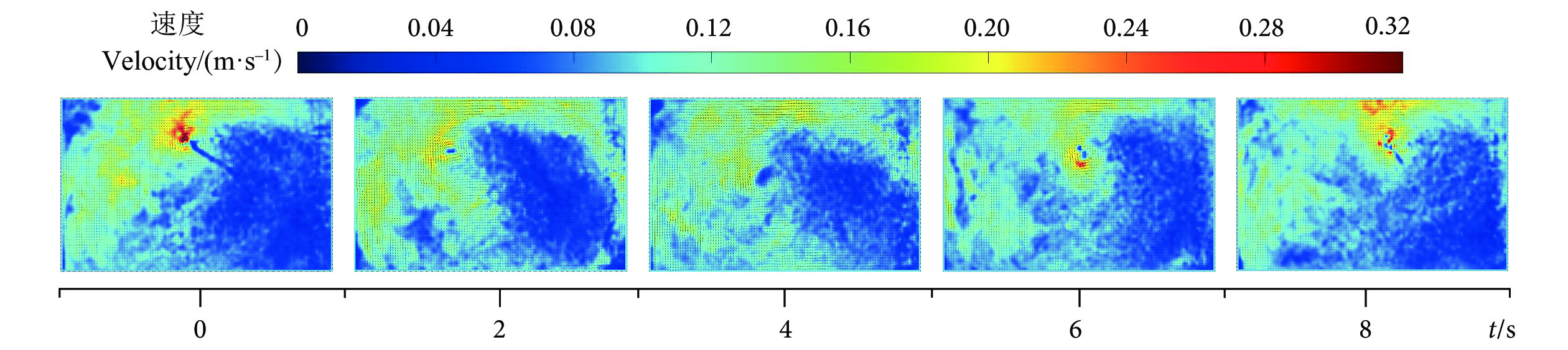

大型深远海养殖工船载有循环水养殖舱,其内部会形成绕垂向中心轴旋转的排水涡 (称为“澡盆涡”)。在真实海况作用下,船载养殖舱产生晃荡,而液舱晃荡对澡盆涡流场的影响不明,很可能会破坏流场中的速度分布。由于流场速度分布直接影响鱼类的生长环境质量,因此液舱晃荡与排水涡流场耦合产生的流场特性,尤其是其流场结构特征与湍流统计特性亟待探究。采用数值模拟方法,考察了横摇运动对养殖舱流场特性的影响。通过比较3种工况 (静止水循环养殖舱、仅晃荡养殖舱及晃荡水循环养殖舱) 的流场特性,揭示了漩涡流场与晃荡的耦合作用,包括中心涡结构的扭转、速度场的不对称性和螺旋状表面波的产生。基于不同周期和振幅的晃荡工况模拟,研究发现:1) 在小振幅工况下一定频率范围内,晃荡影响随频率的增加而增强;2) 在长周期工况下,晃荡影响随幅角的增大而增强。这种动态响应的特性最终引发涡结构的破坏。除小振幅长周期激励的一般海况外,进一步考察了高频率/大振幅激励的极端海况,通过平均速度和湍流统计参数等分析,揭示了在这2种晃荡工况下的旋涡破坏机制差异:当晃荡频率接近养殖舱固有频率时,晃荡-水循环强耦合导致液面出现剧烈破碎和翻卷现象,并伴随流动形态从单向波向回旋波发展的趋势;而在大振幅长周期激励下,当晃荡的幅角增大到一定程度时,晃荡逐渐占据流动的主要因素,漩涡流动被破坏,但不存在回旋波趋势或自由面破碎。

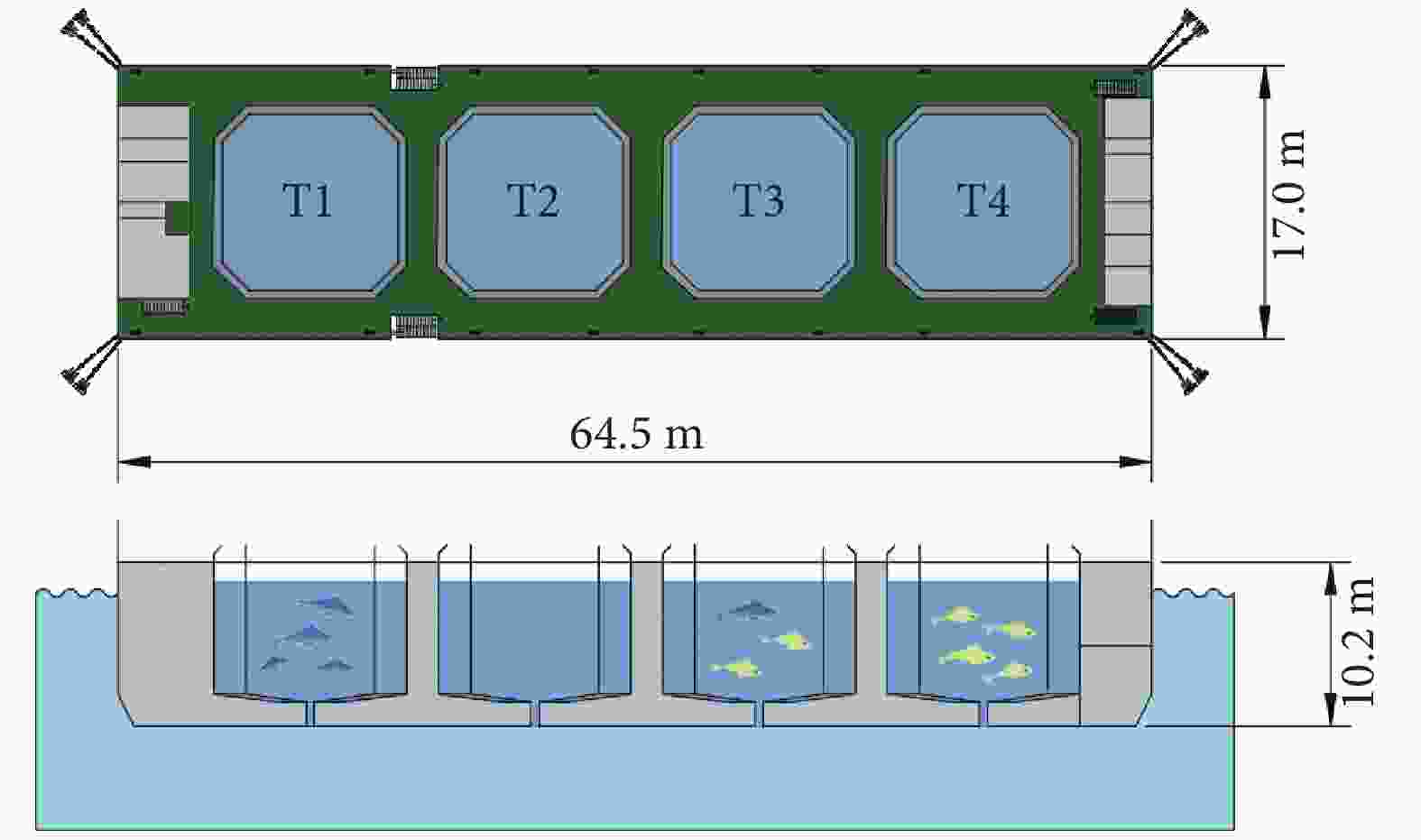

养殖工船是拓展深远海养殖的新途径。提高养殖舱的利用效率,确保鱼类在养殖舱中获得最佳生长条件的同时保证舱内颗粒物的高效排出,将直接影响水产养殖的生产效率和养殖工船的收益。为探究养殖舱径深比对舱内流场特征及阻力系数的影响,并为工船养殖舱的结构设计与优化提供参考依据,采用实船试验方法,对锚泊状态下养殖平台养殖舱的流场特性进行了研究。通过流速、阻力系数与流场均匀性指数等指标,定量评价了径深比对养殖舱适渔性与能量损耗的影响。结果表明,舱内流速与径深比呈正相关:当径深比小于1.6∶1时,径深比的减小会导致舱内流速大幅降低;当径深比为1.8∶1~2.0∶1时,养殖舱具有更好的流场特性,包括更高的流速、更好的流场均匀性和更低的阻力系数。其中,径深比为1.8∶1的养殖舱在舱内流场特性与经济效益之间达到了最佳平衡,因此在工船养殖系统中应优先考虑该径深比。

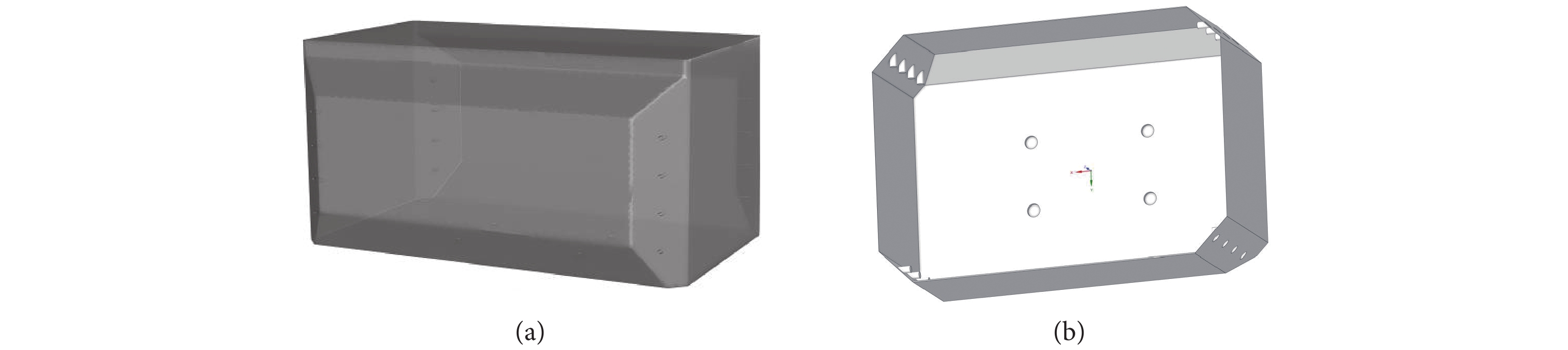

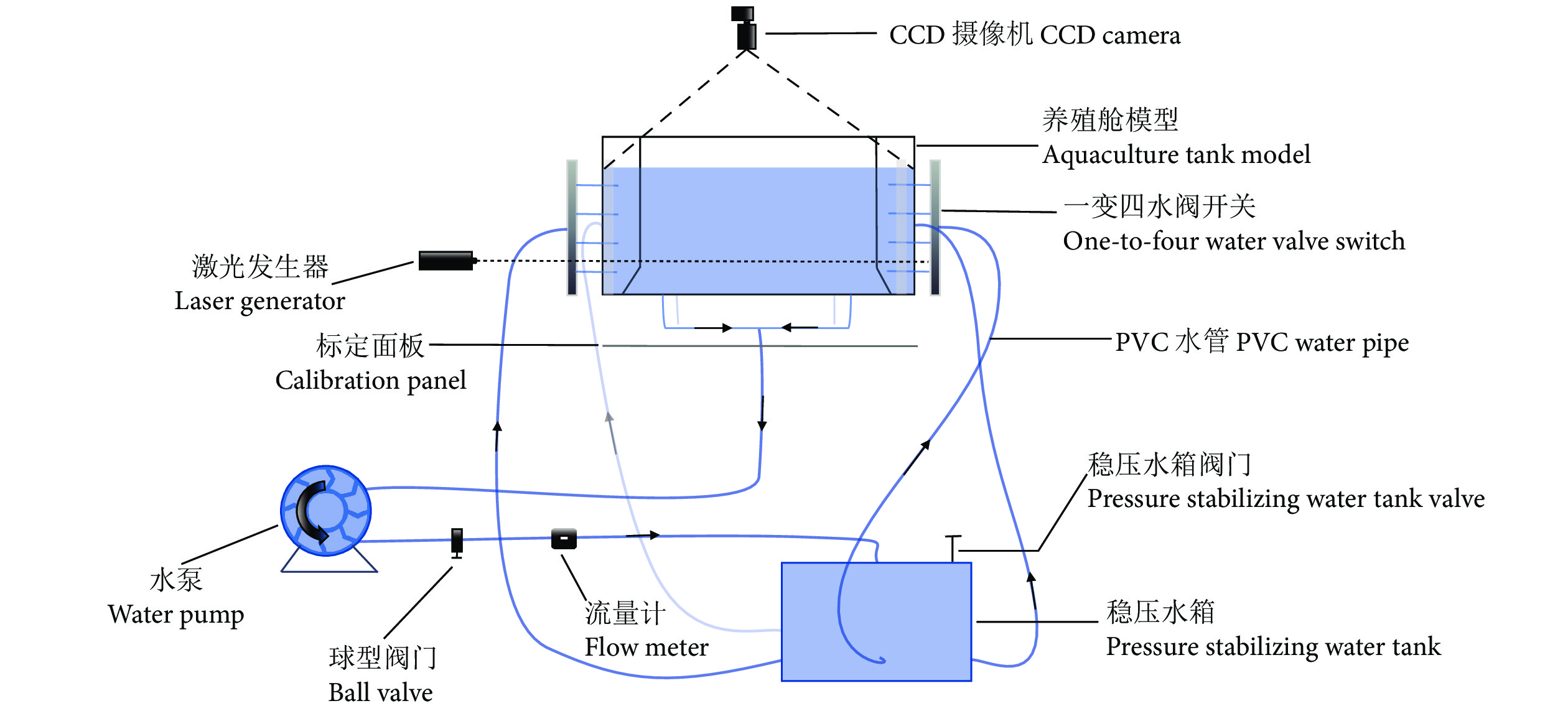

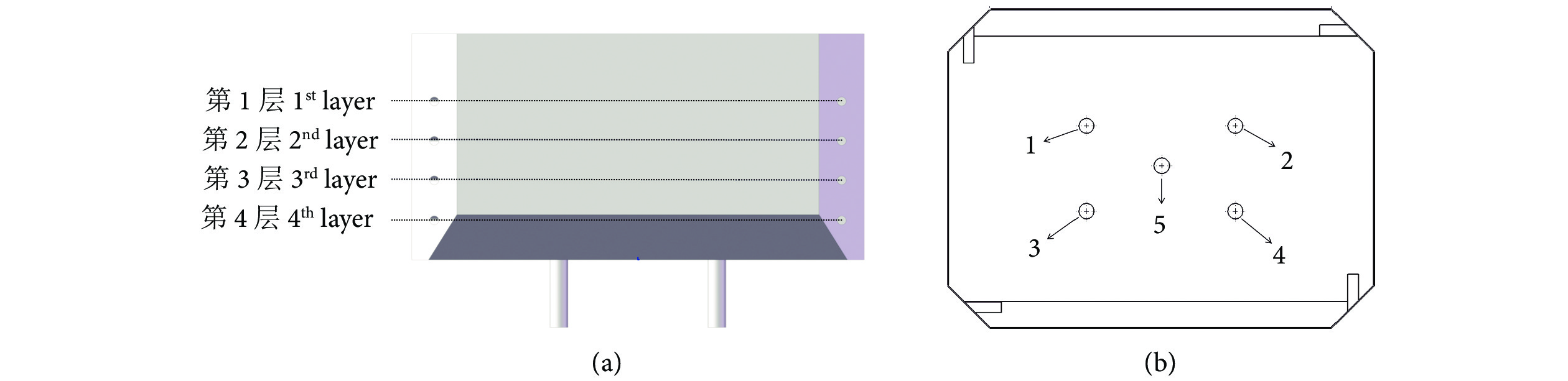

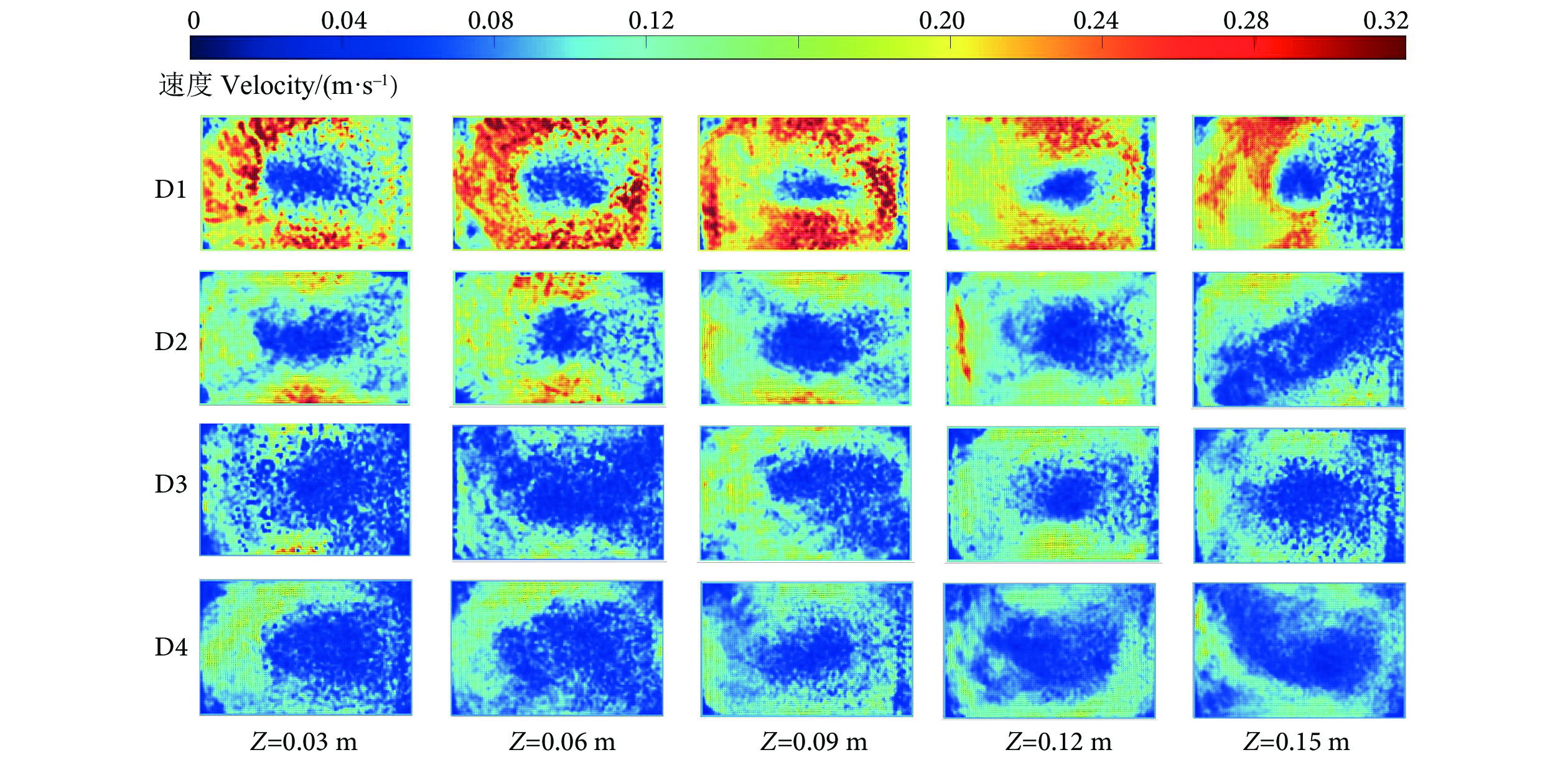

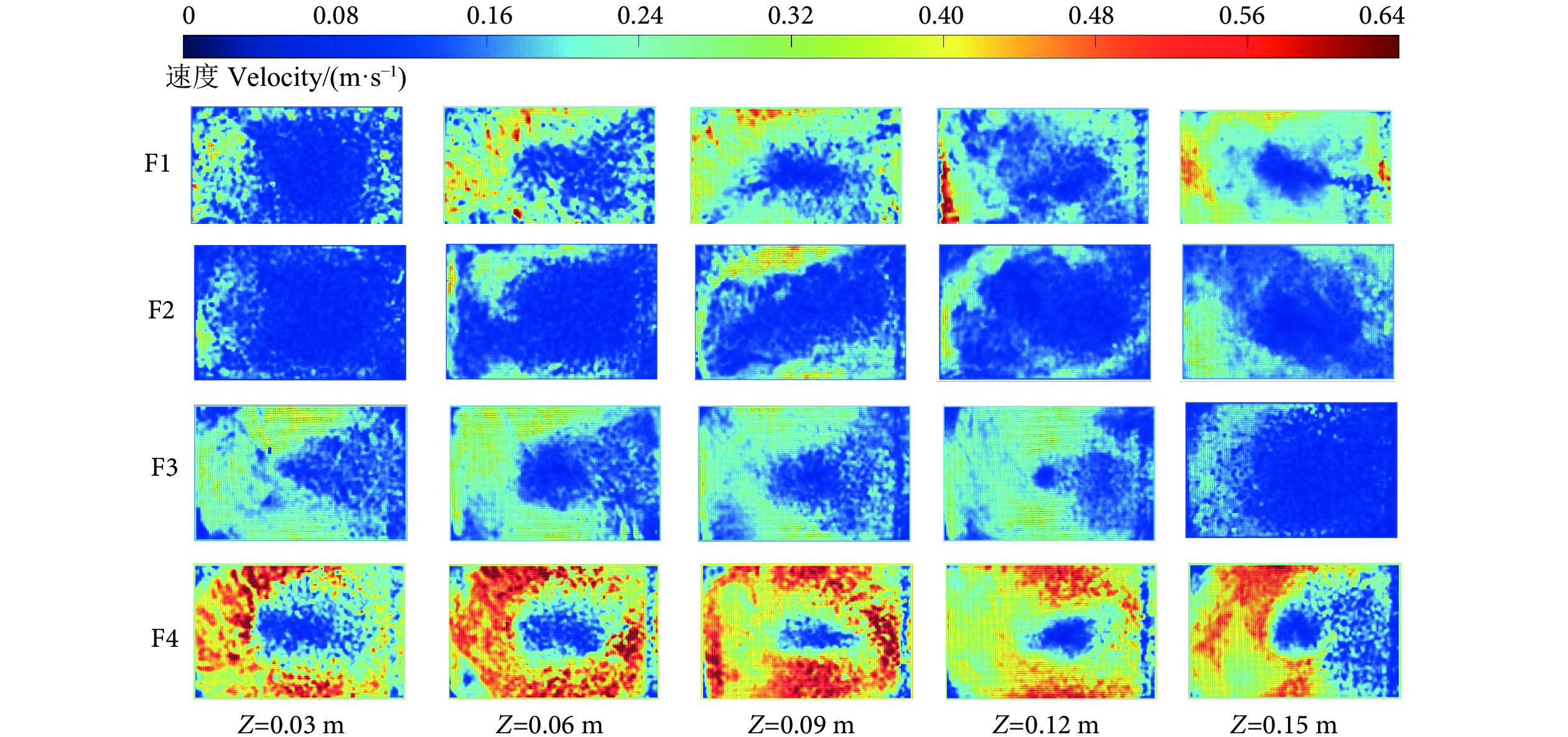

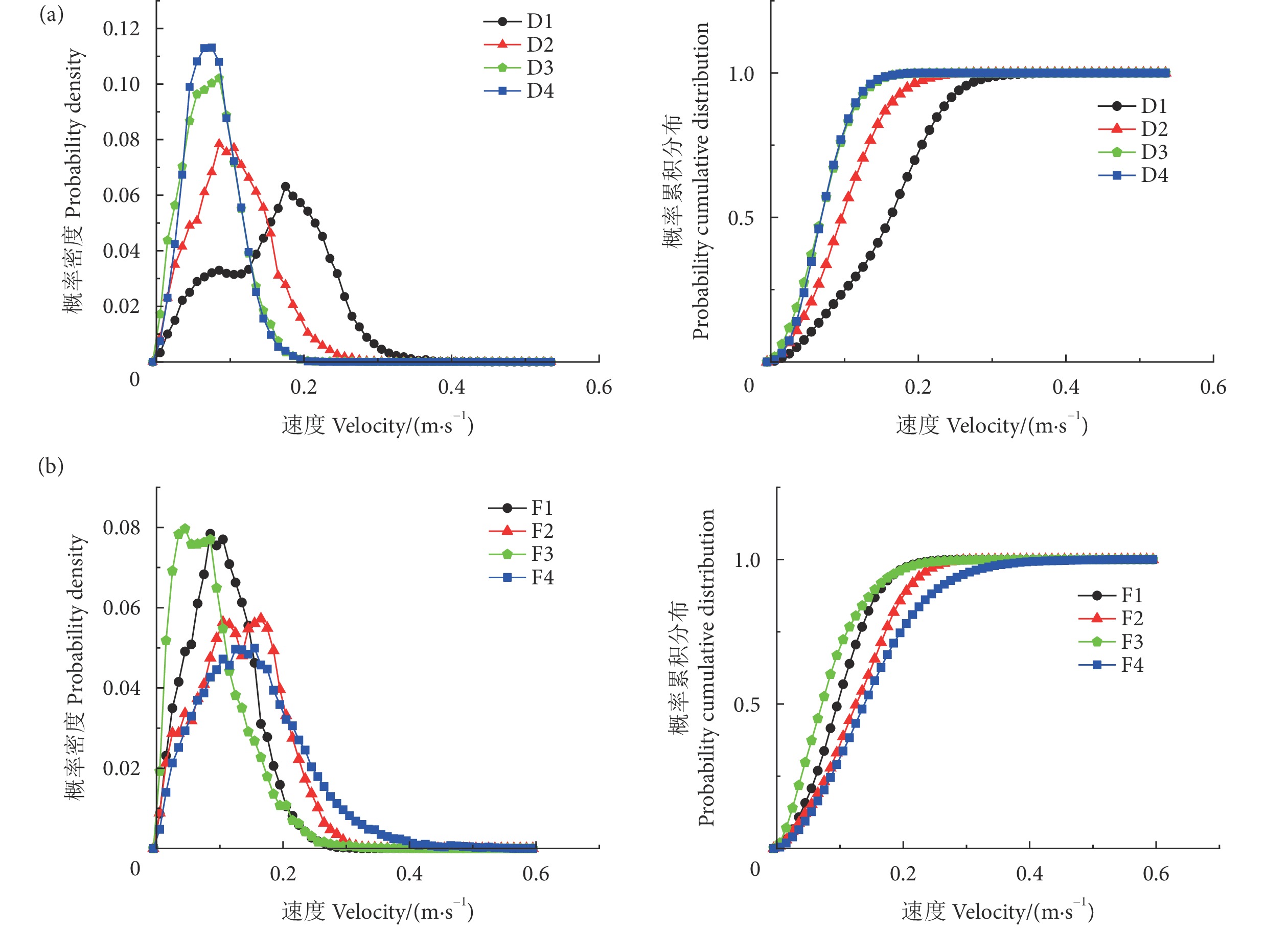

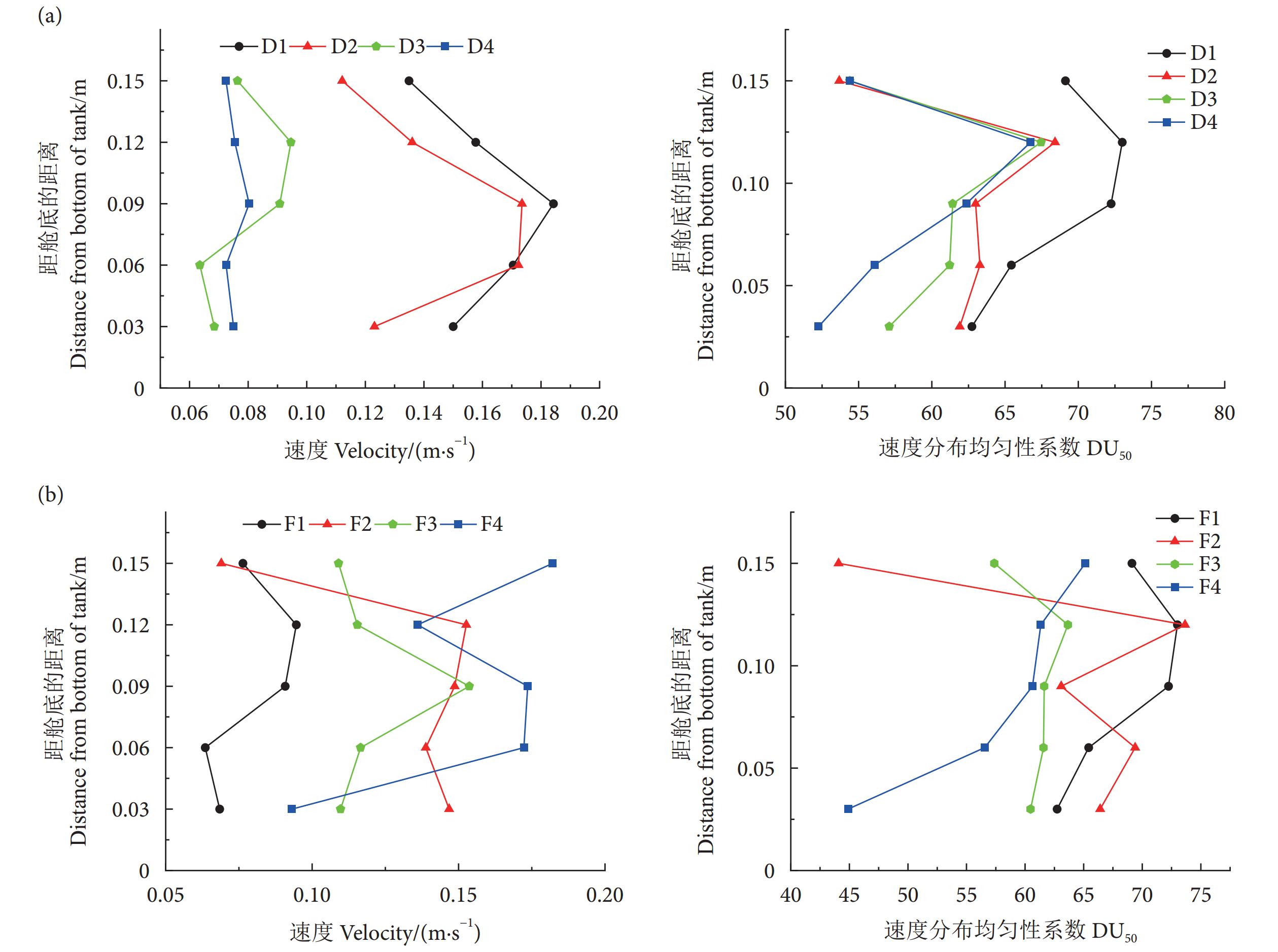

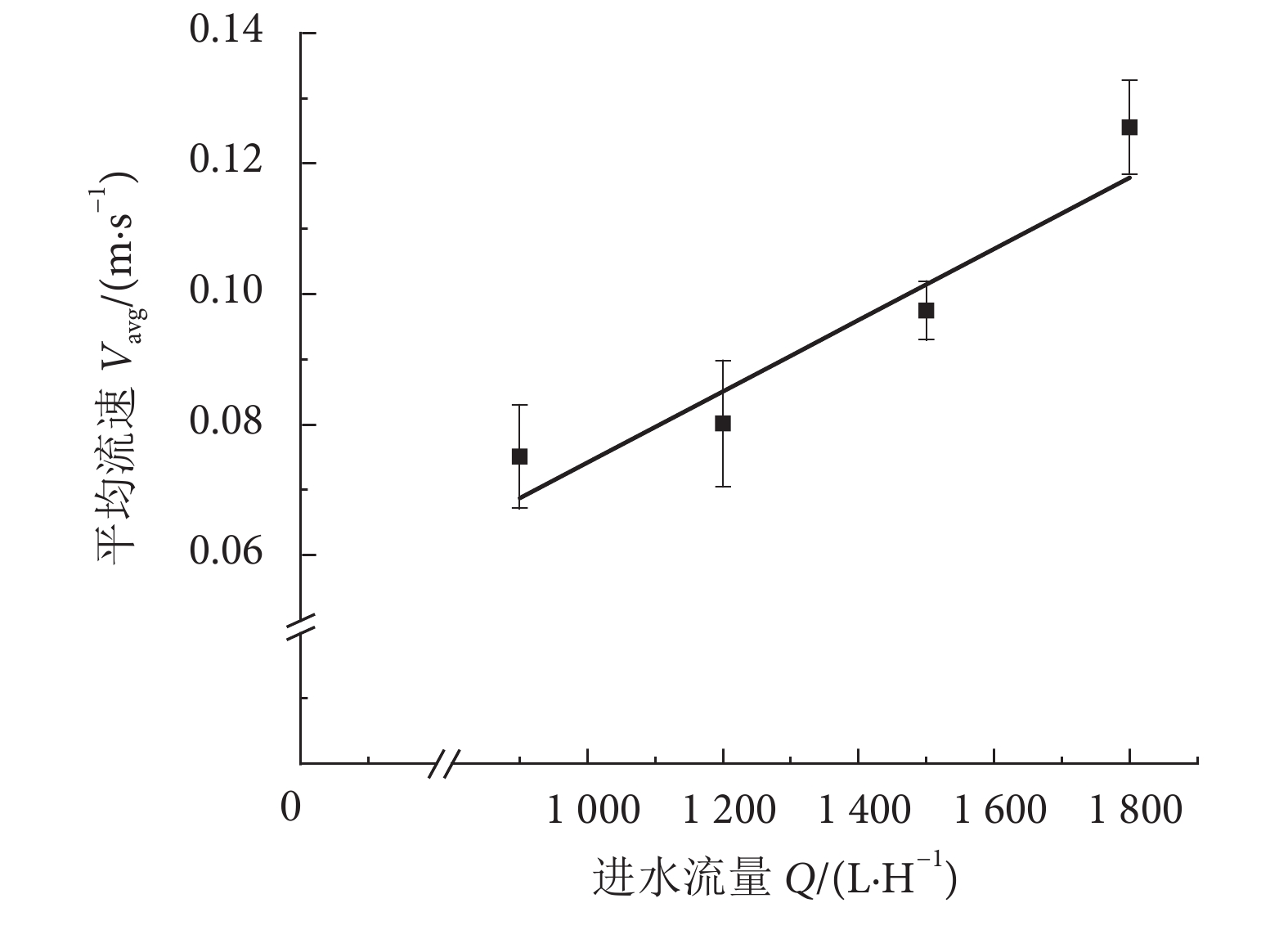

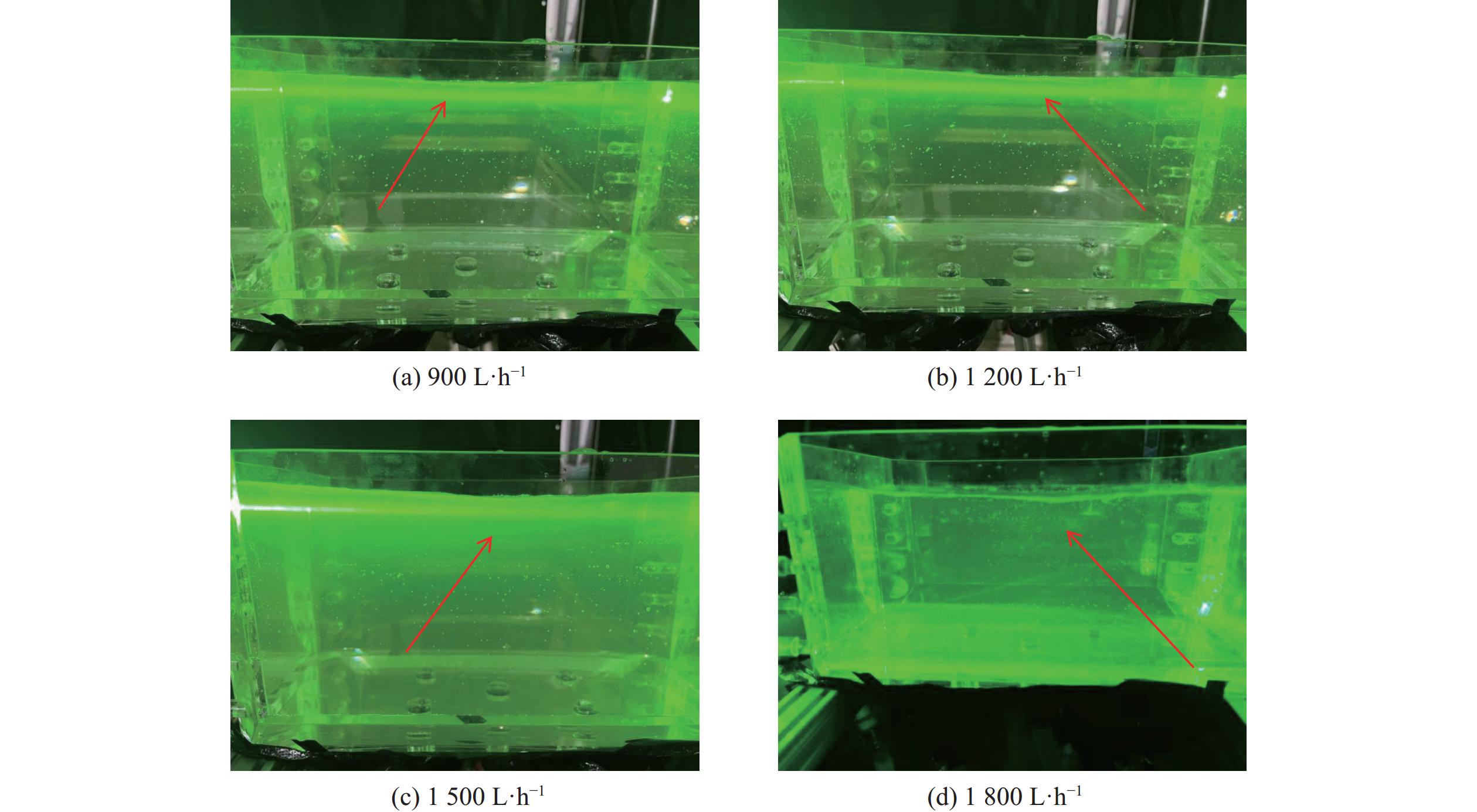

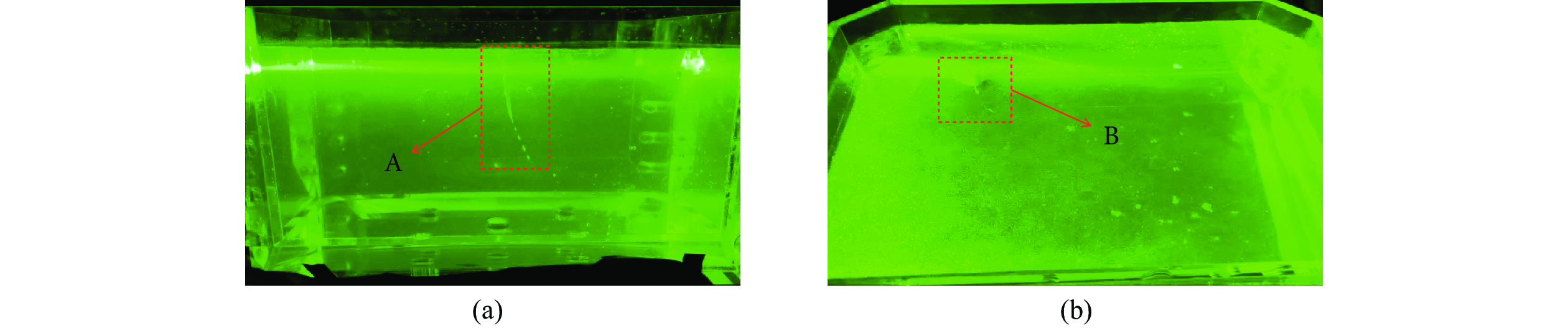

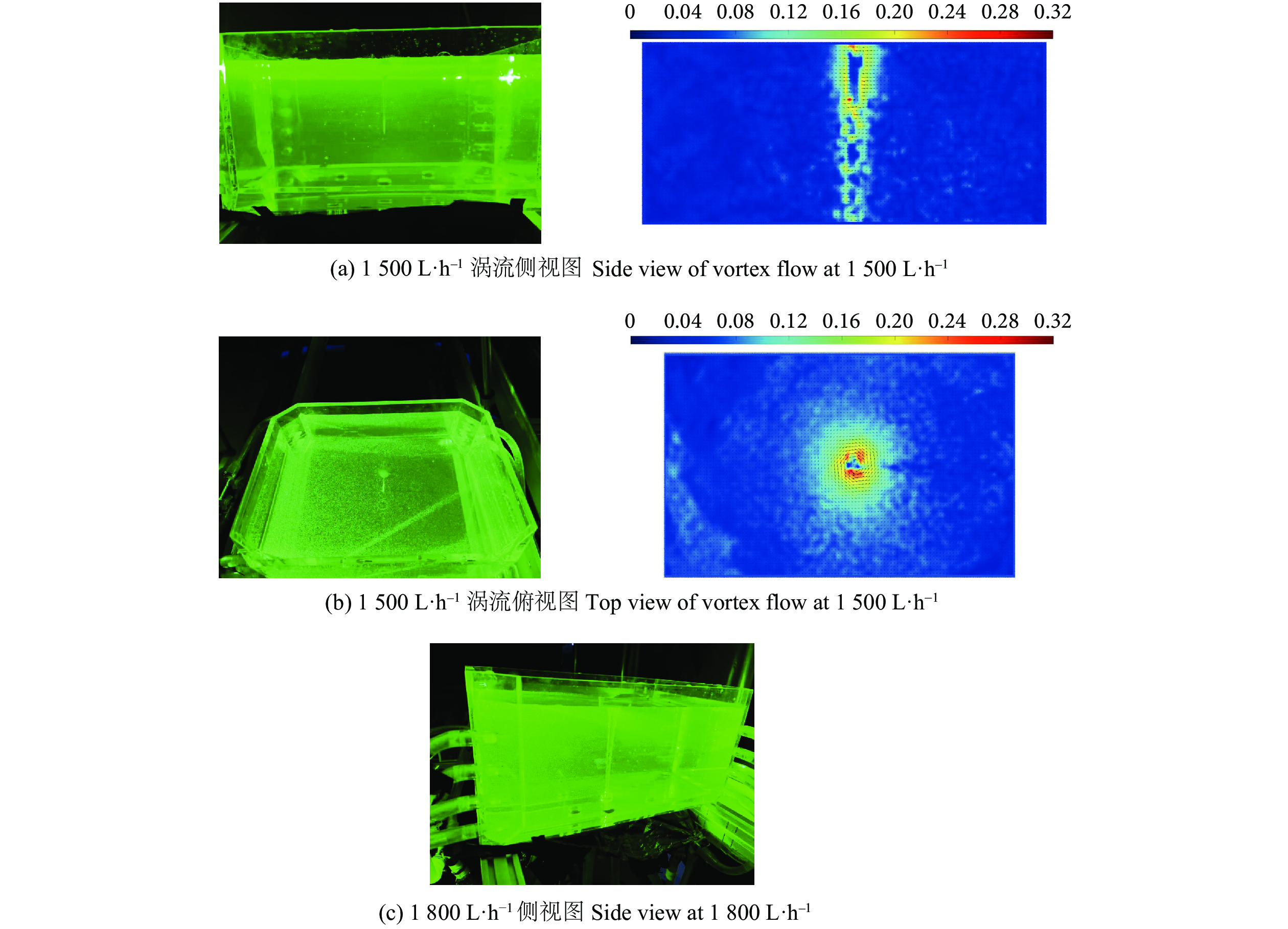

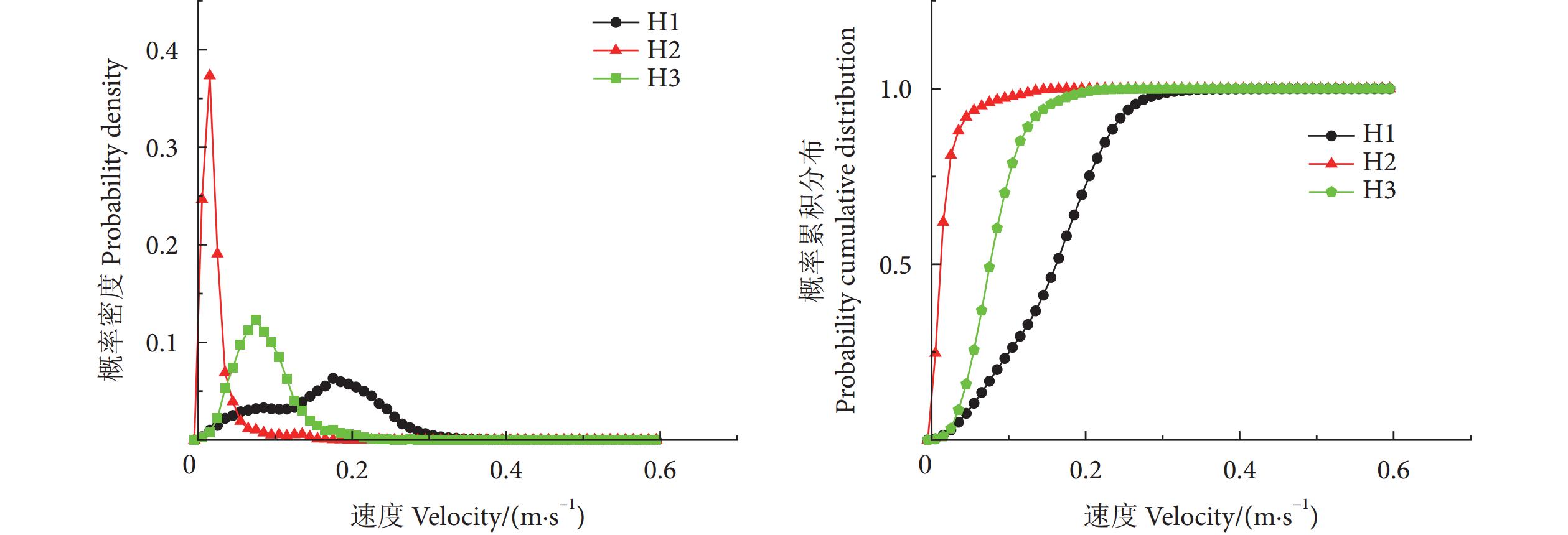

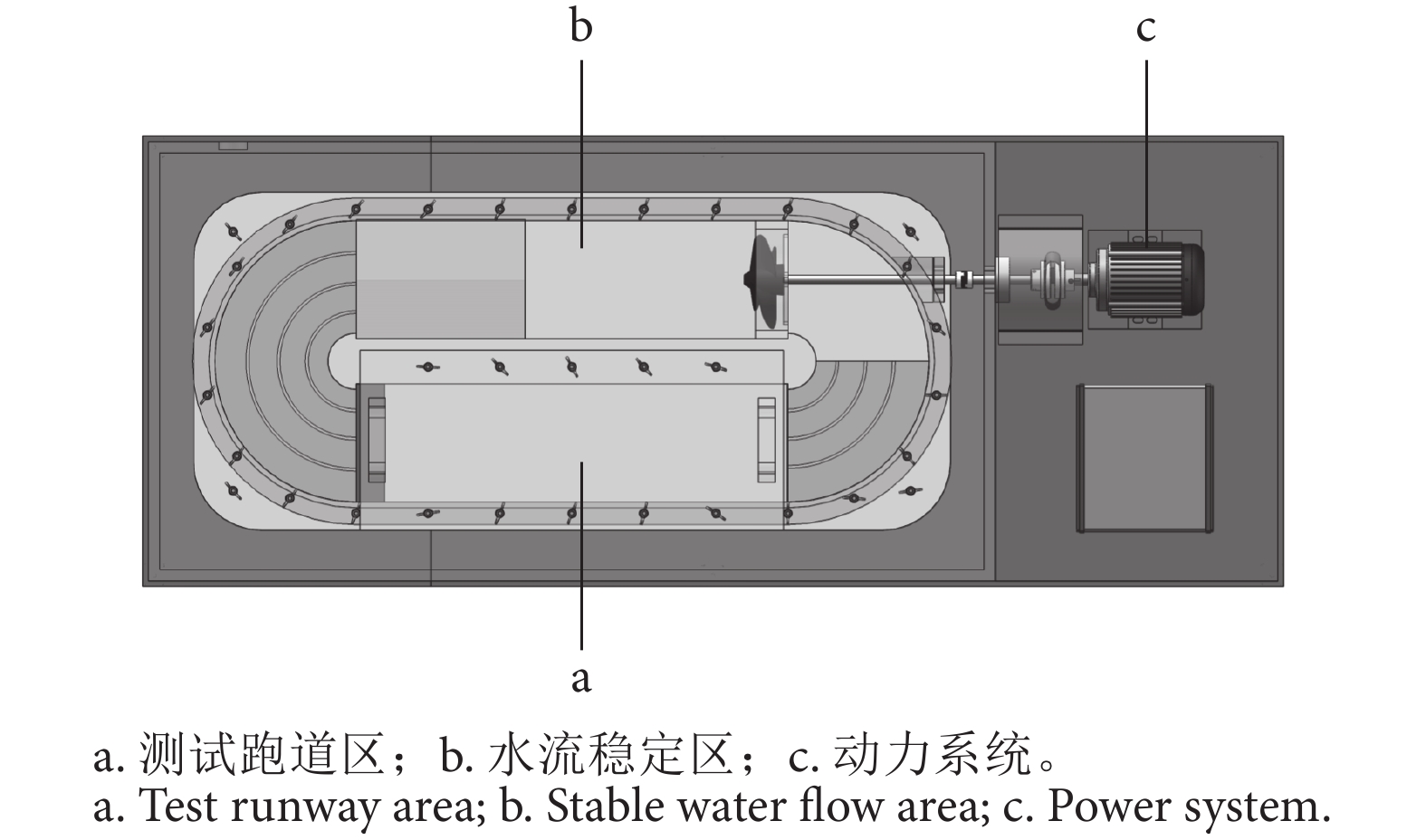

养殖舱作为养殖工船的核心功能单元,进排水方式的优劣对其内部流场环境具有重要影响。为优化养殖舱内流场环境并提升适渔性,以30万吨级养殖工船的矩形养殖舱为原型,采用1∶100的几何缩尺比建立物理模型,并基于粒子图像测速试验技术 (Particle Image Velocimetry, PIV) 开展了系统的水动力试验研究。通过控制进水流量和进水口数量等关键参数,定量分析了不同进水工况下养殖舱模型内流场结构的演变规律;同时针对不同出水口结构,重点探究了其对舱内涡流场特性的影响机制。结果表明:1) 进水流量是养殖舱内流速的主要调节因子,当进水流量从1 800 L·h−1降至900 L·h−1时,高流速区面积占比从33.2%减至8.4%,低流速区扩散至舱体65%以上区域,舱内平均流速降幅达52.89%,且进水流量与舱内平均流速呈线性关系;2)相较于改变进水流量,调整进水口数量对养殖舱内流场均匀性的调控效果更显著;随着进水口数量的减少,同一工况下不同深度截面的速度分布均匀性系数 (DU50) 最大降幅为33.62%,而不同工况下同一截面的DU50最大降幅为39.68%;3)底部出水口数量和位置的改变会显著影响舱内漩涡流场的分布特性,当底部设置4个出水口时可有效避免涡流对舱内水体的影响。

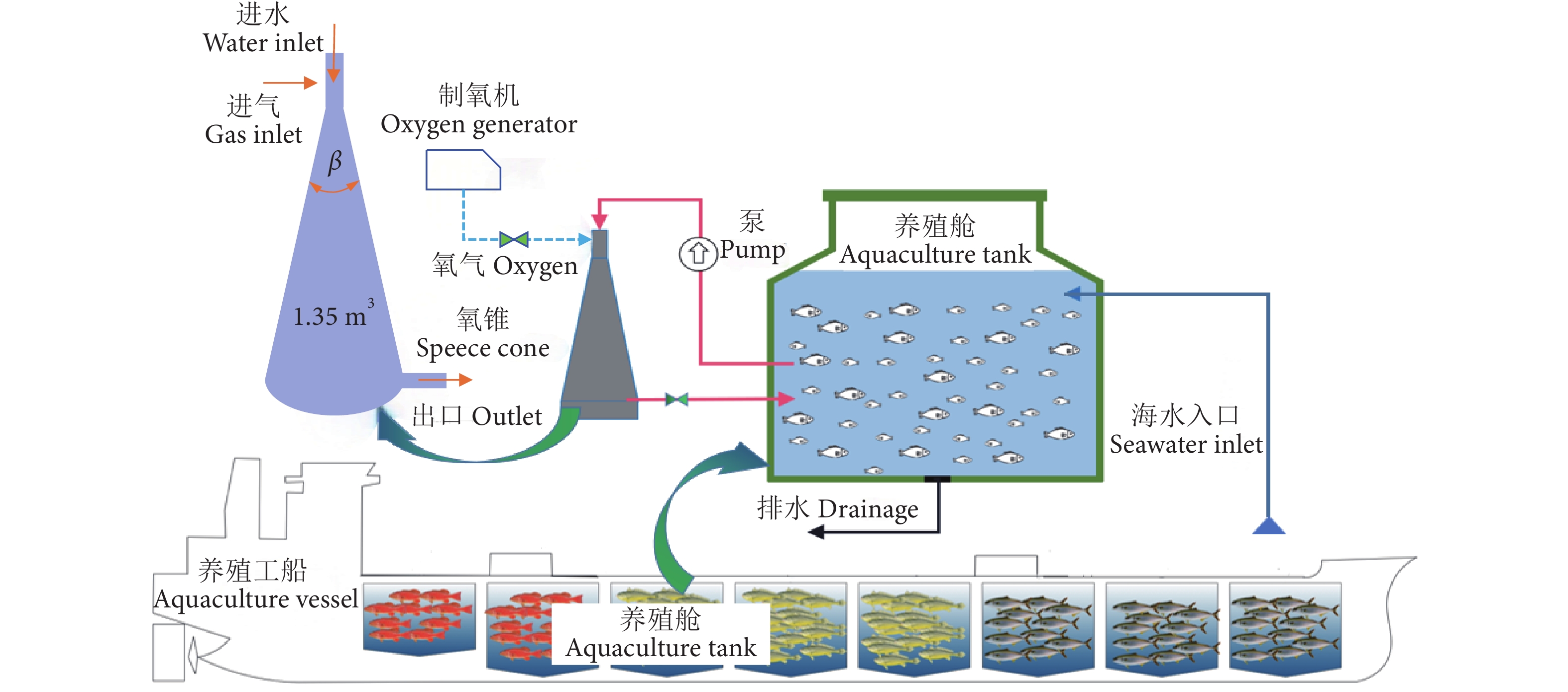

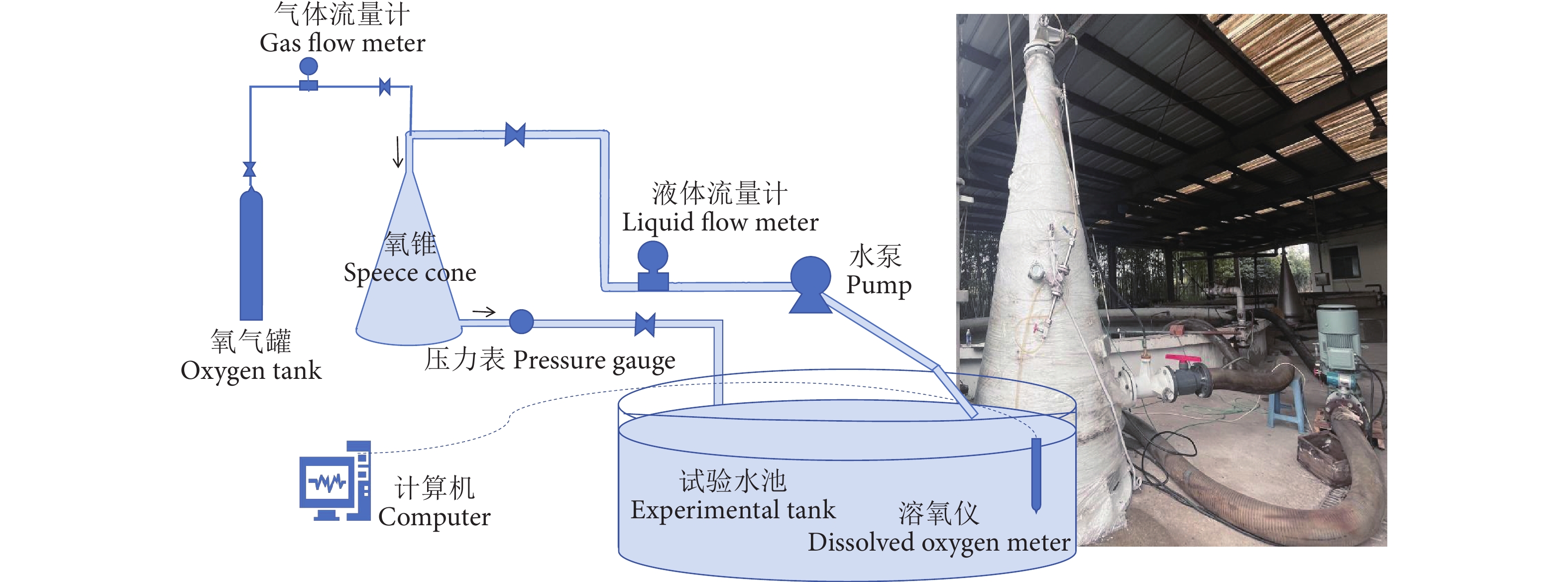

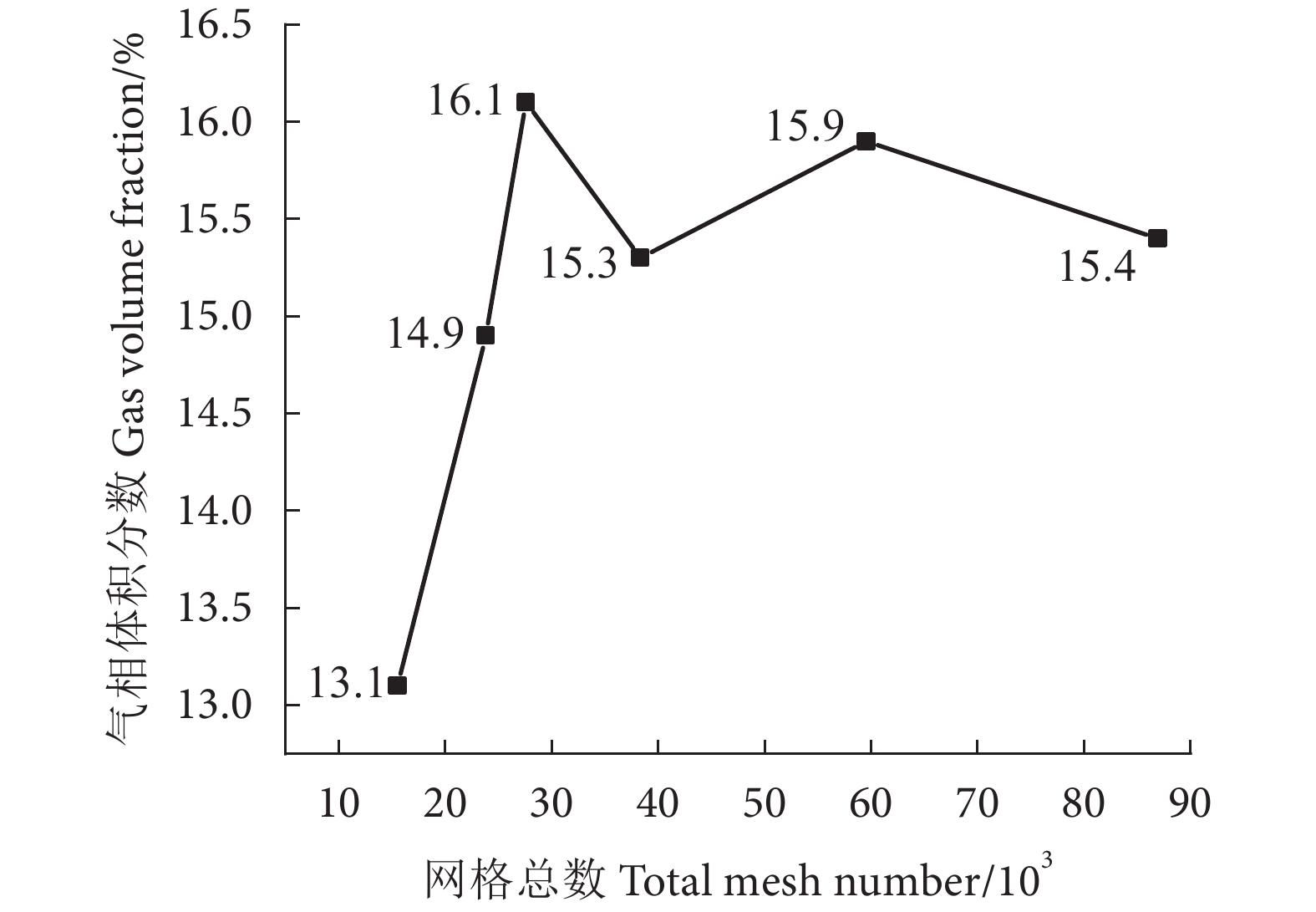

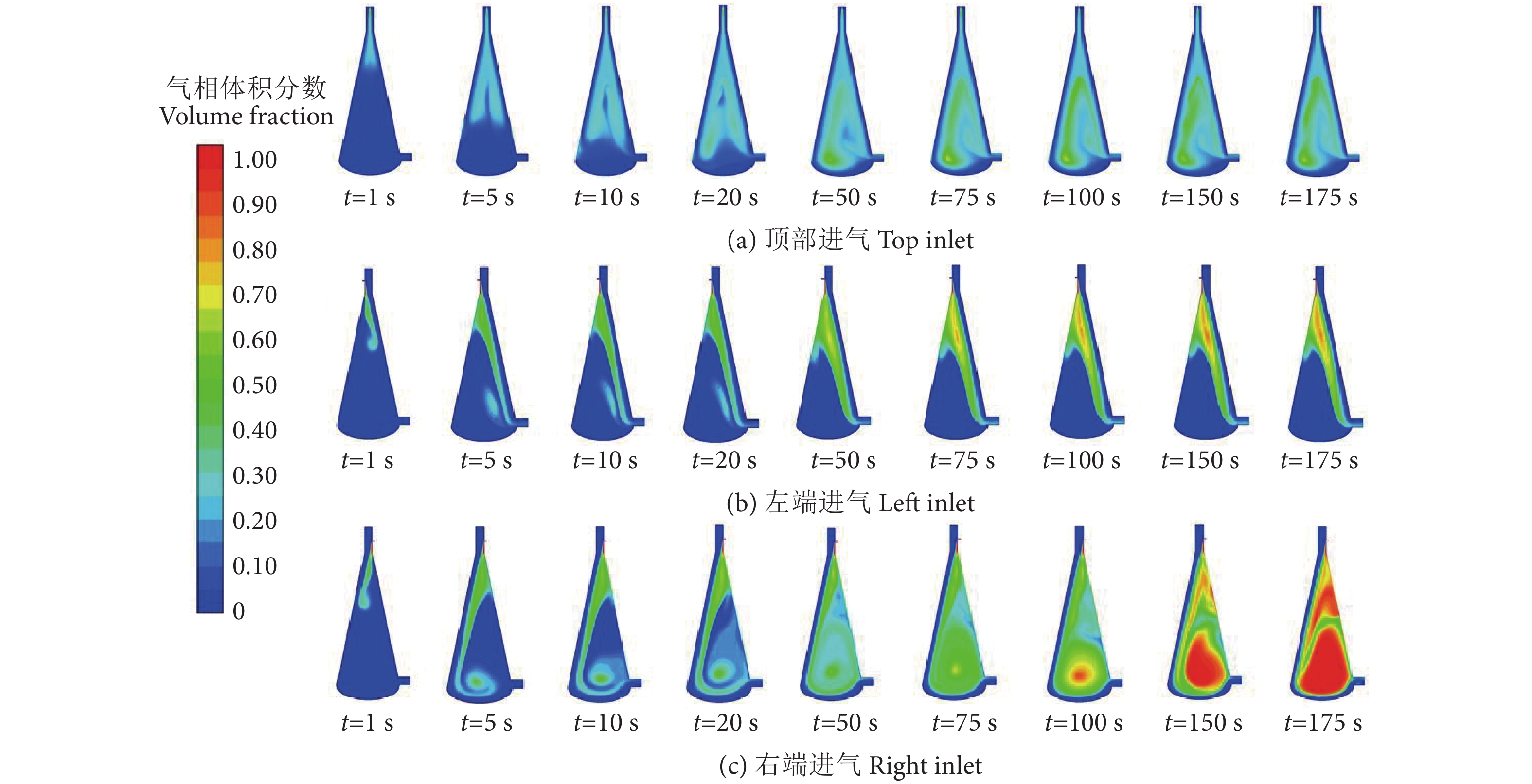

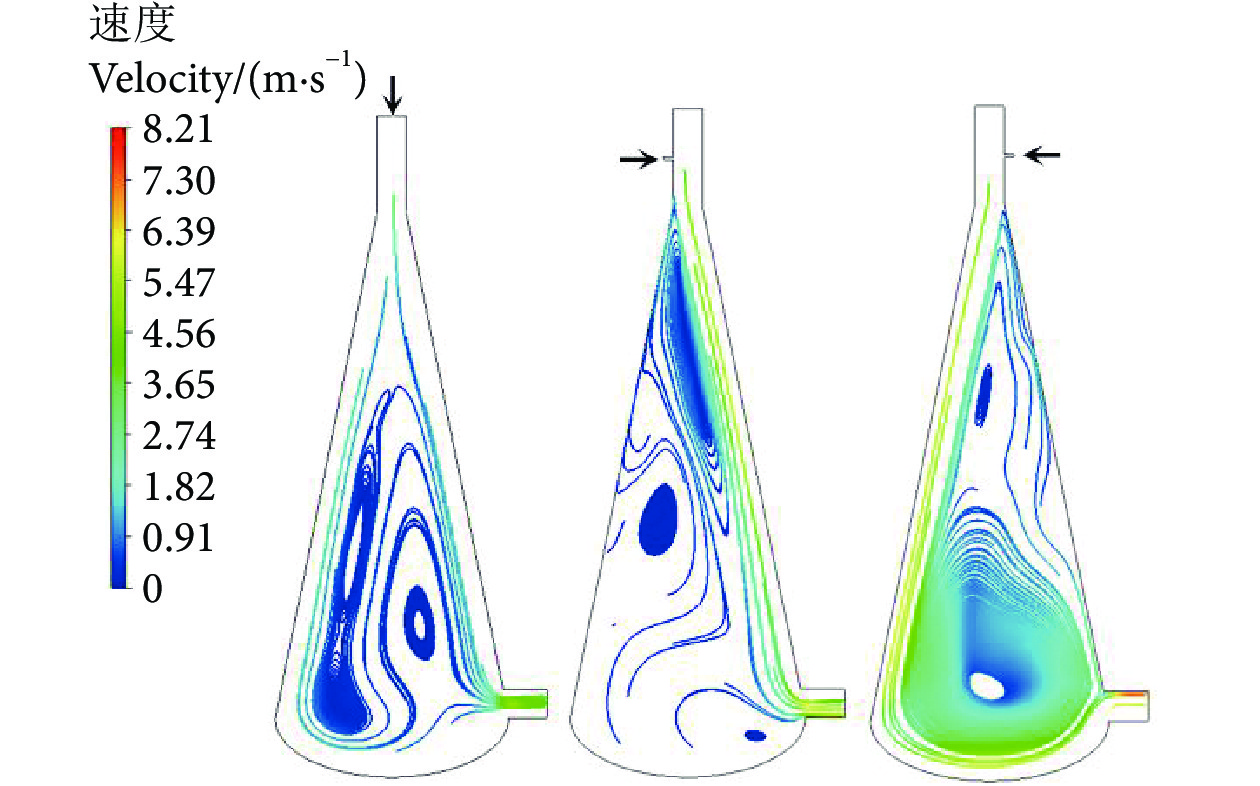

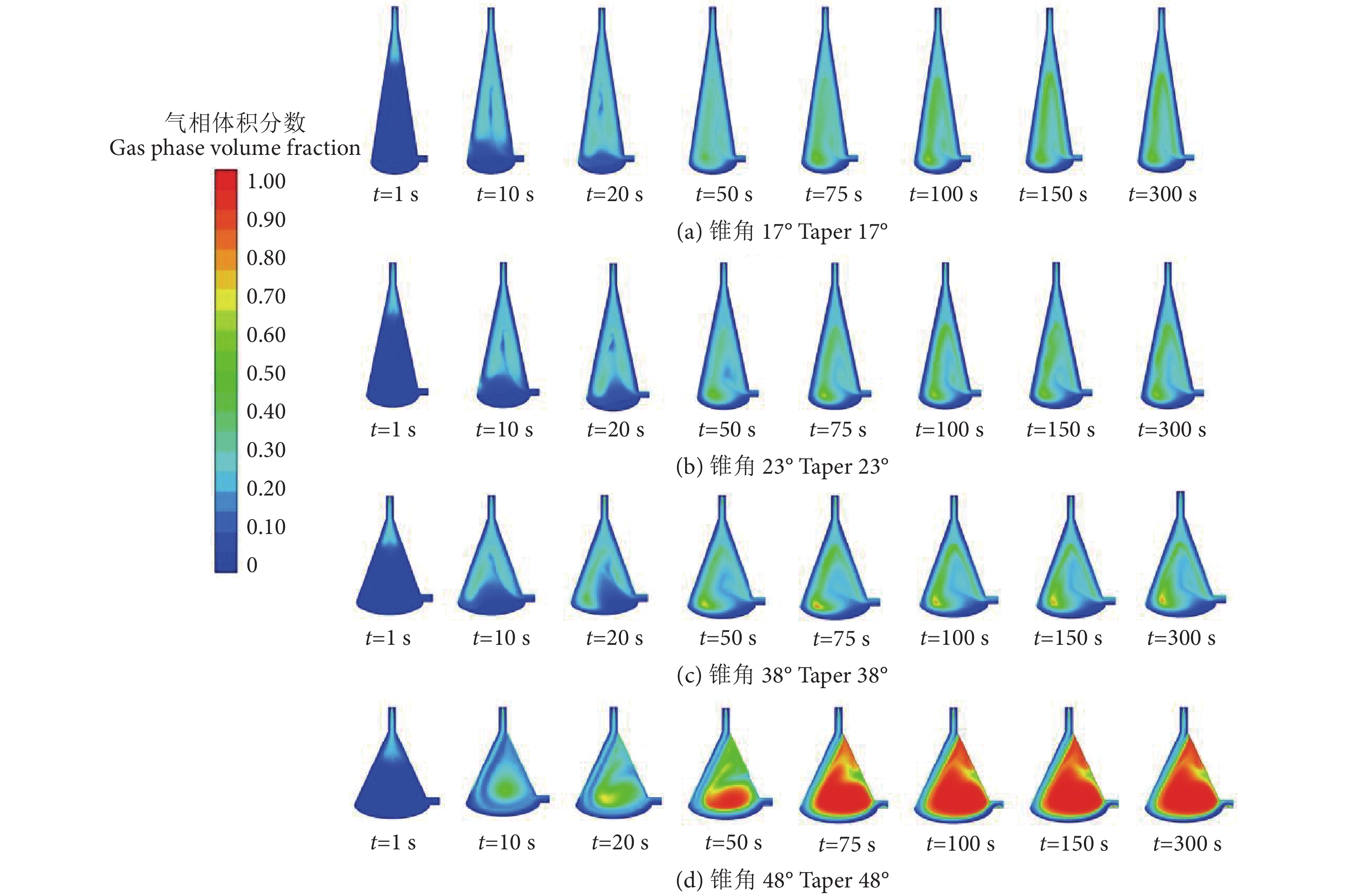

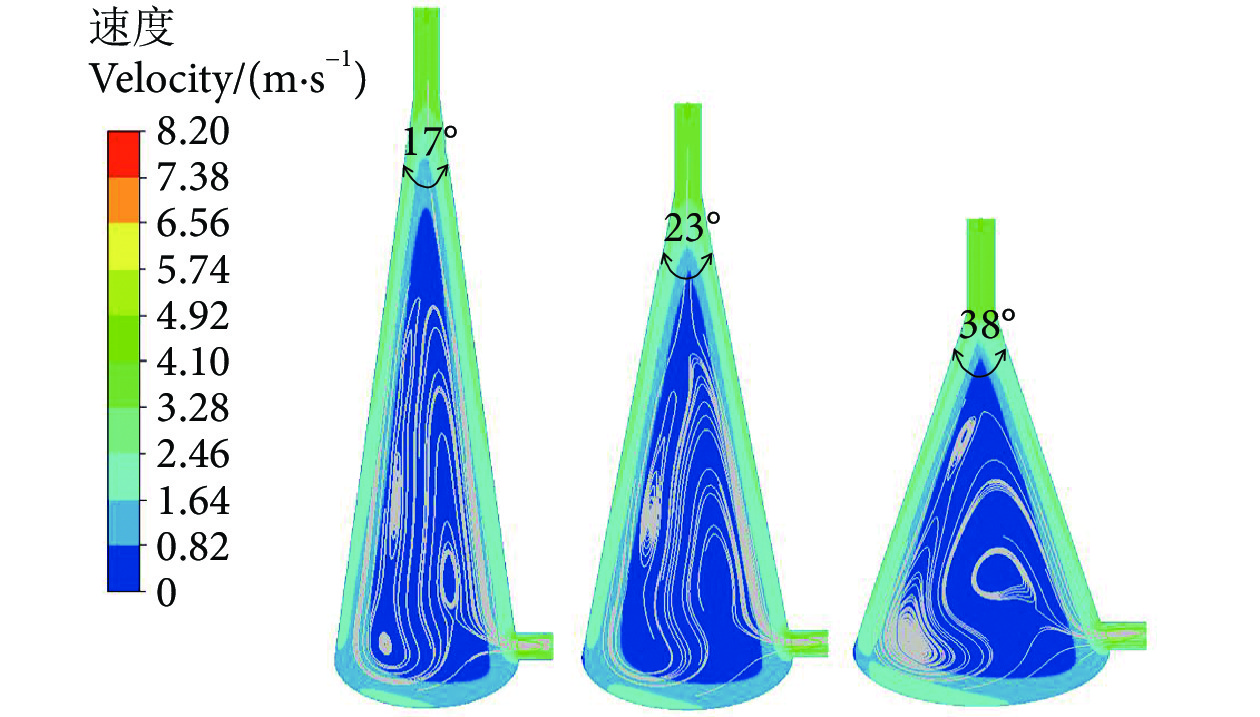

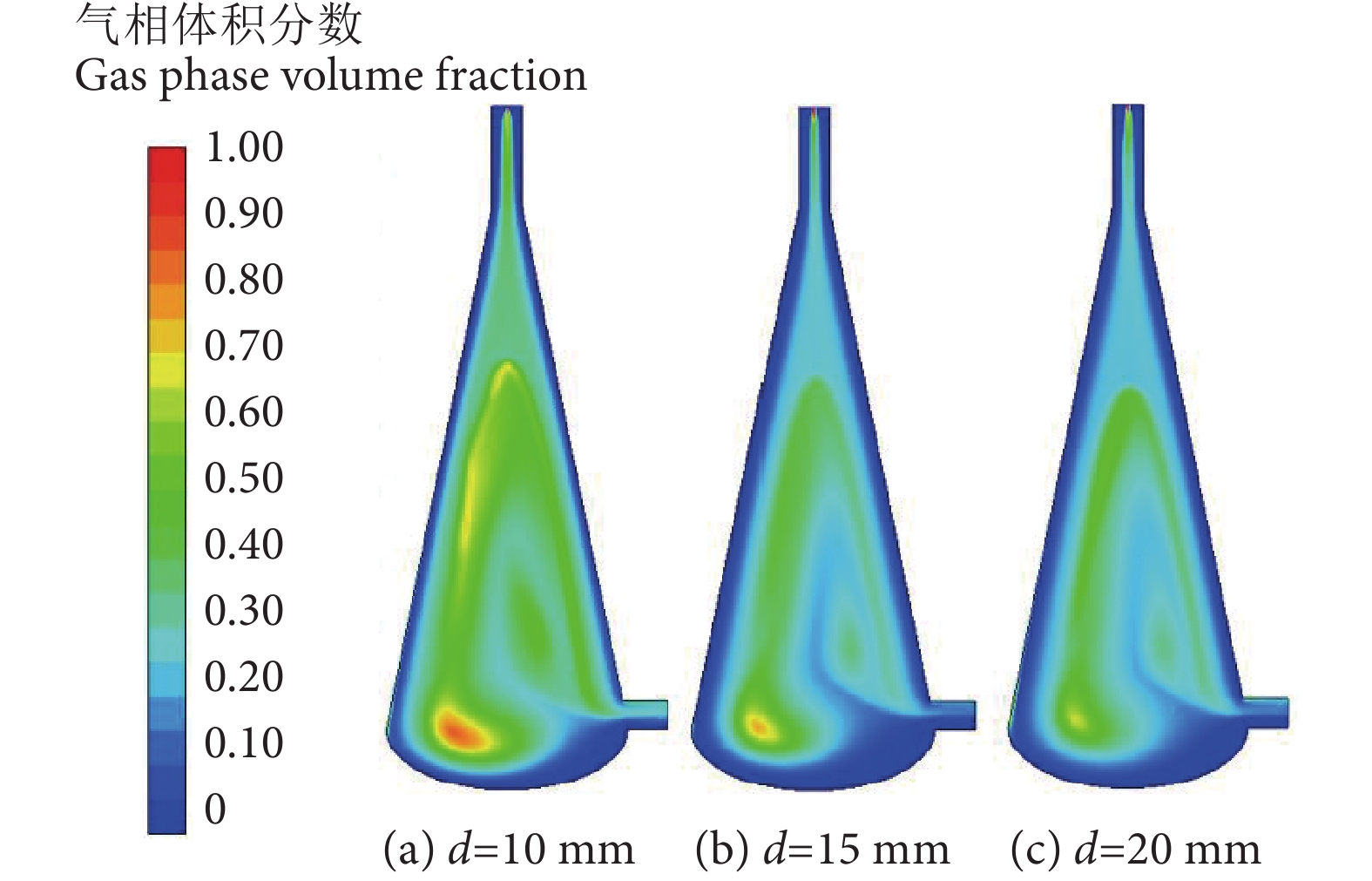

为了解氧锥内部气液两相流动特性并提高氧锥增氧性能,以大型工船养殖舱增氧系统中的氧锥为研究对象,基于Euler-Euler模型,对不同进气方式、锥度、孔径尺寸参数下的氧锥内部气液两相流动进行了瞬态数值模拟。通过分析气相体积分数分布、内部流场压力及速度分布情况,探究气液两相在氧锥内的流动规律,确定影响氧锥曝气溶氧性能的关键结构参数。结果表明,在进气流量一定的情况下,当进气与入水从氧锥顶部进入时,气体与水混合程度较大,试验验证了氧锥顶部进气方式的溶氧性能优于左端进气和右端进气2种方式;在氧锥容积相同的情况下,氧锥锥度的变化会引起气液两相的变化。在锥度较小且氧锥较高时,氧气在氧锥内部的运动路径及混合时间较长,有利于充分溶氧;在同一进气方式下,氧锥内部的气液两相分布相似,且氧锥出口气体的体积分数随着进气孔径的减小而增大。当进气孔径减小至10 mm时,氧锥内部的气液混合最为充分。

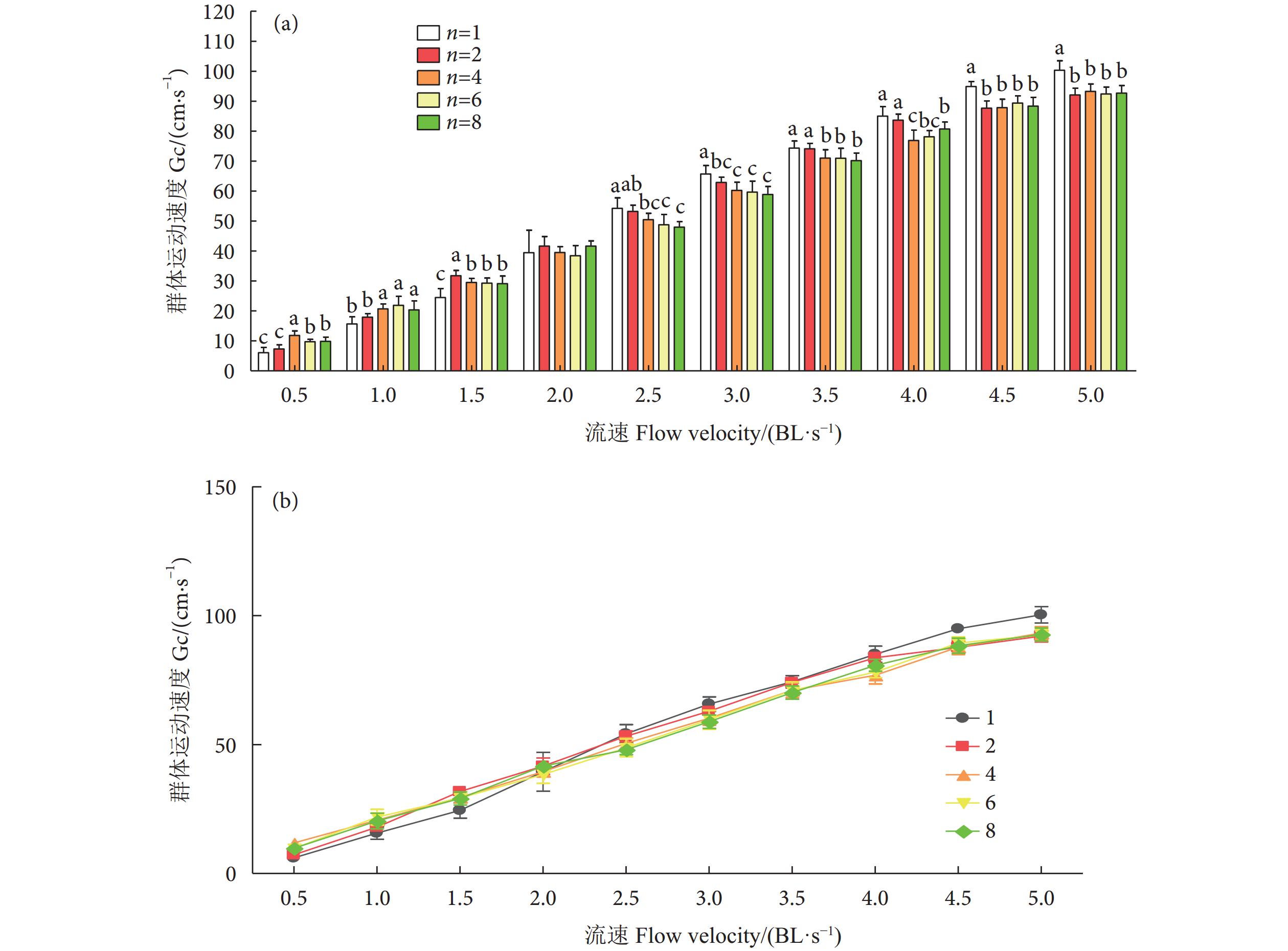

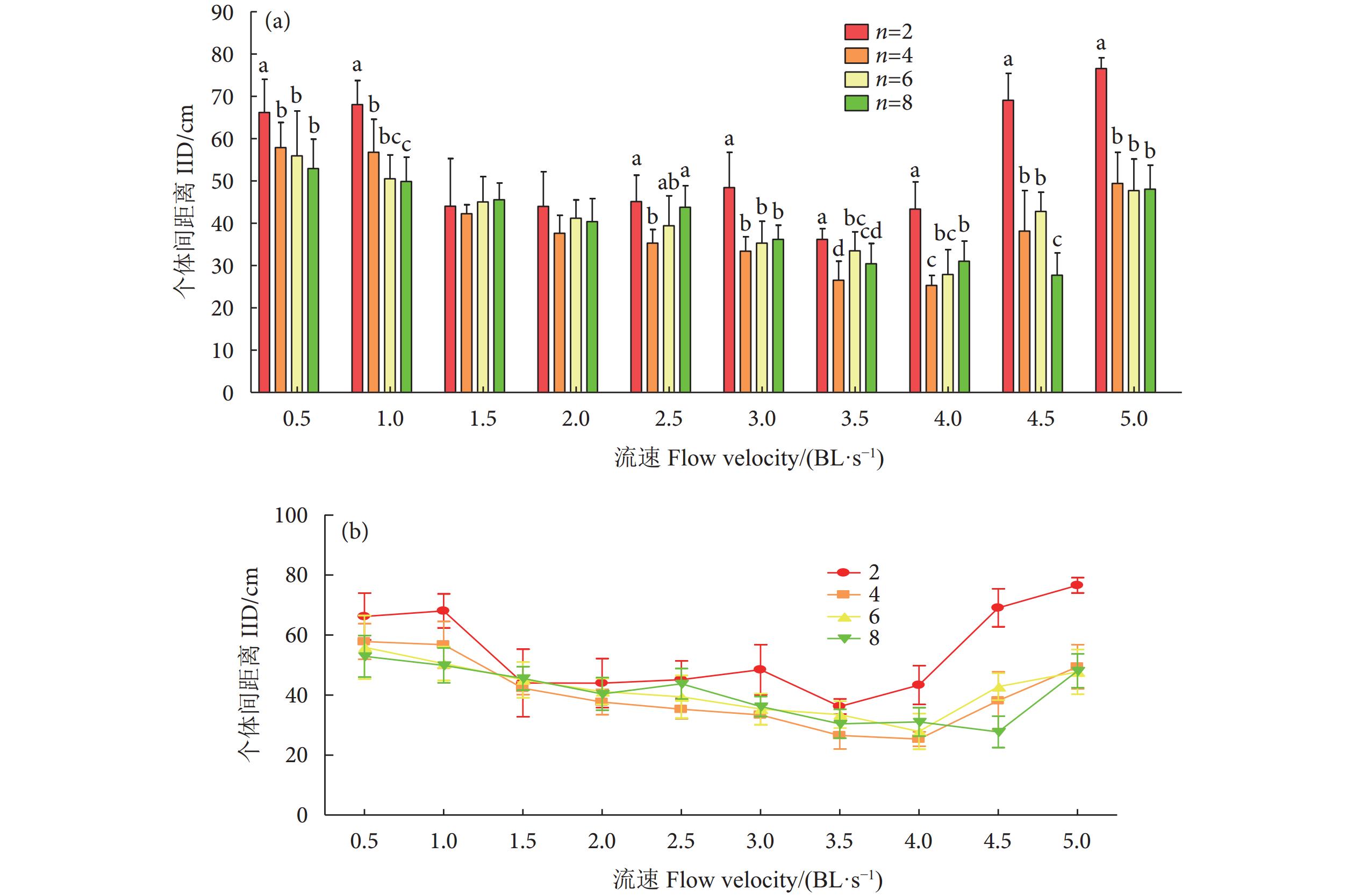

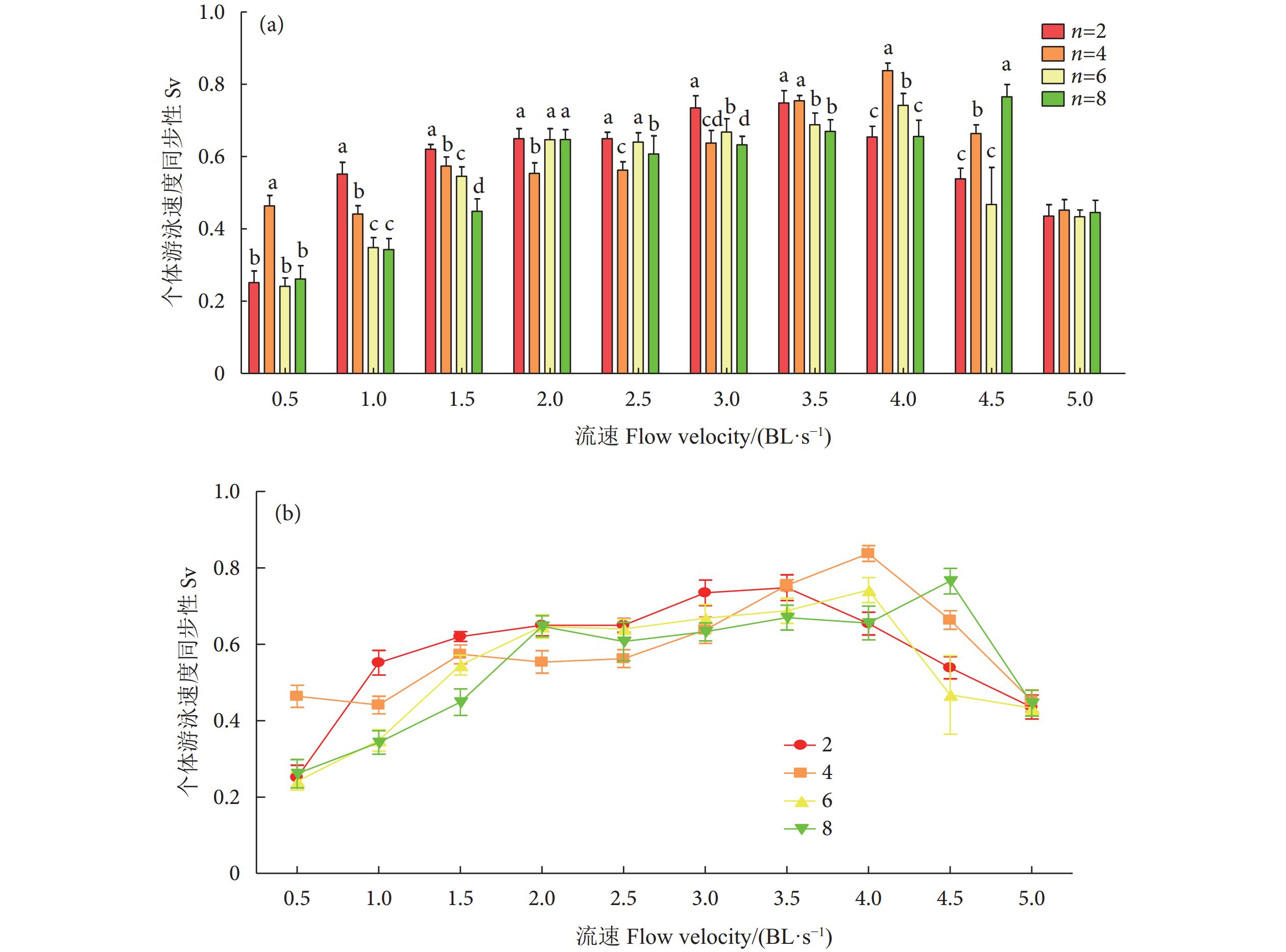

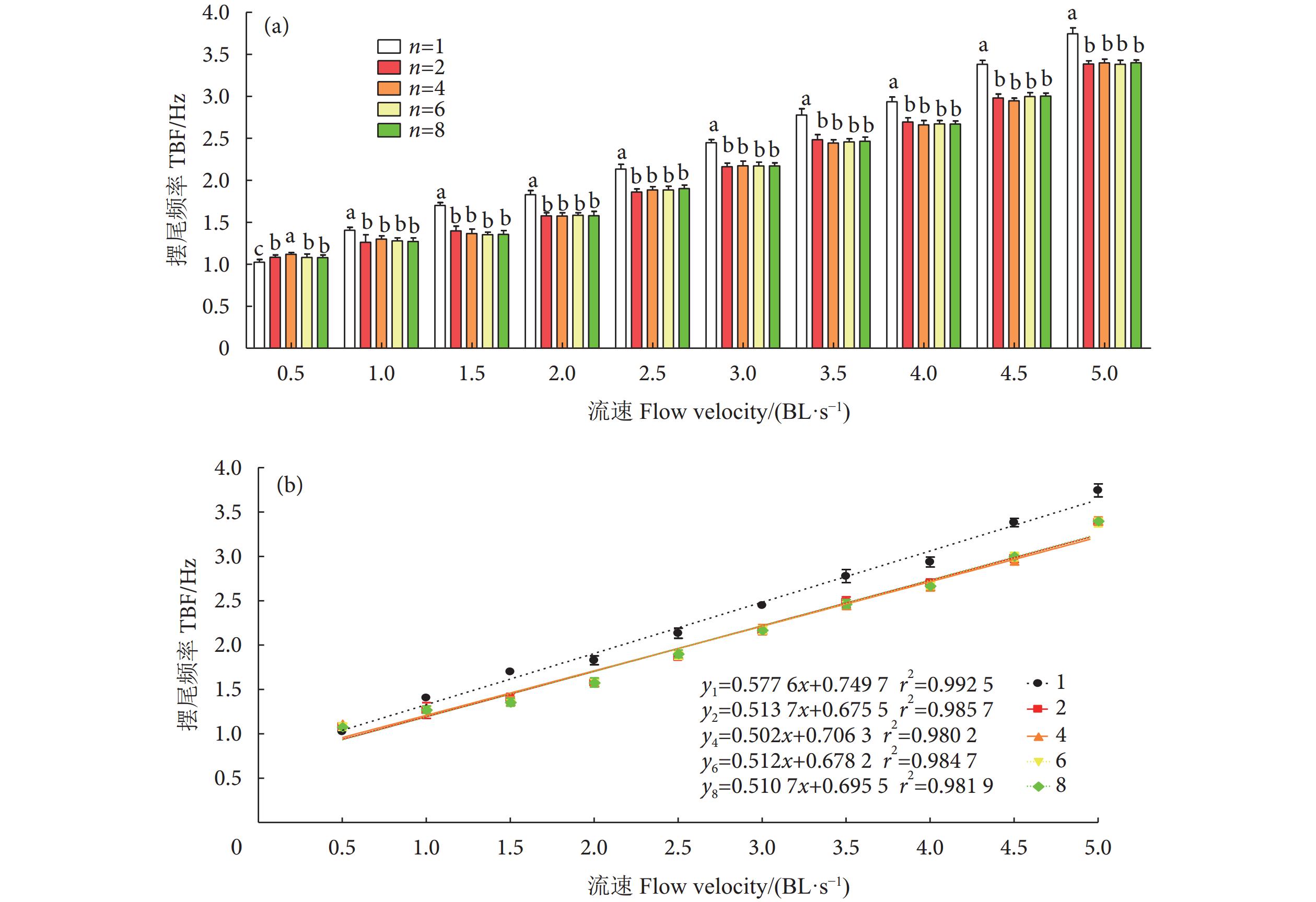

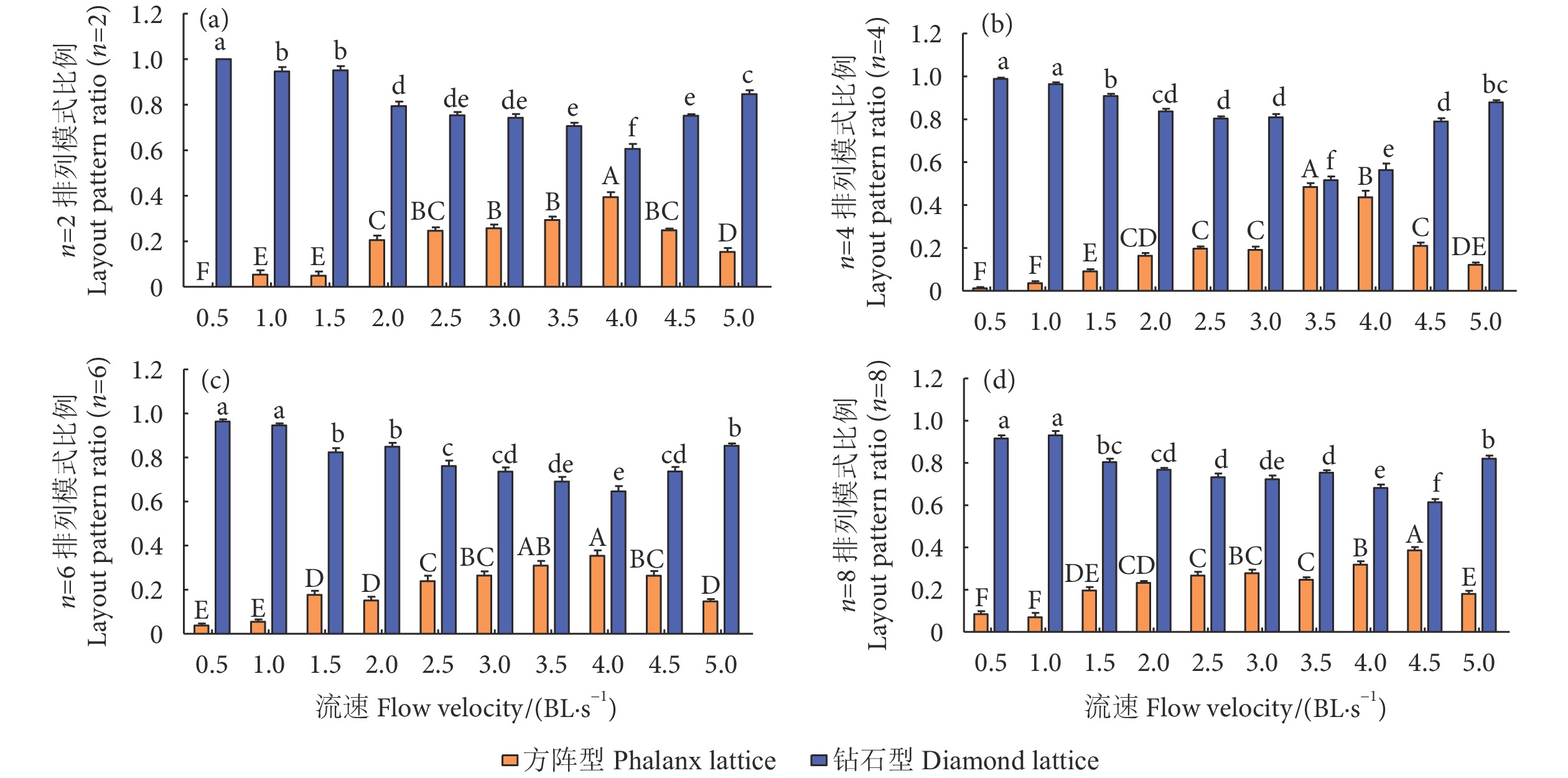

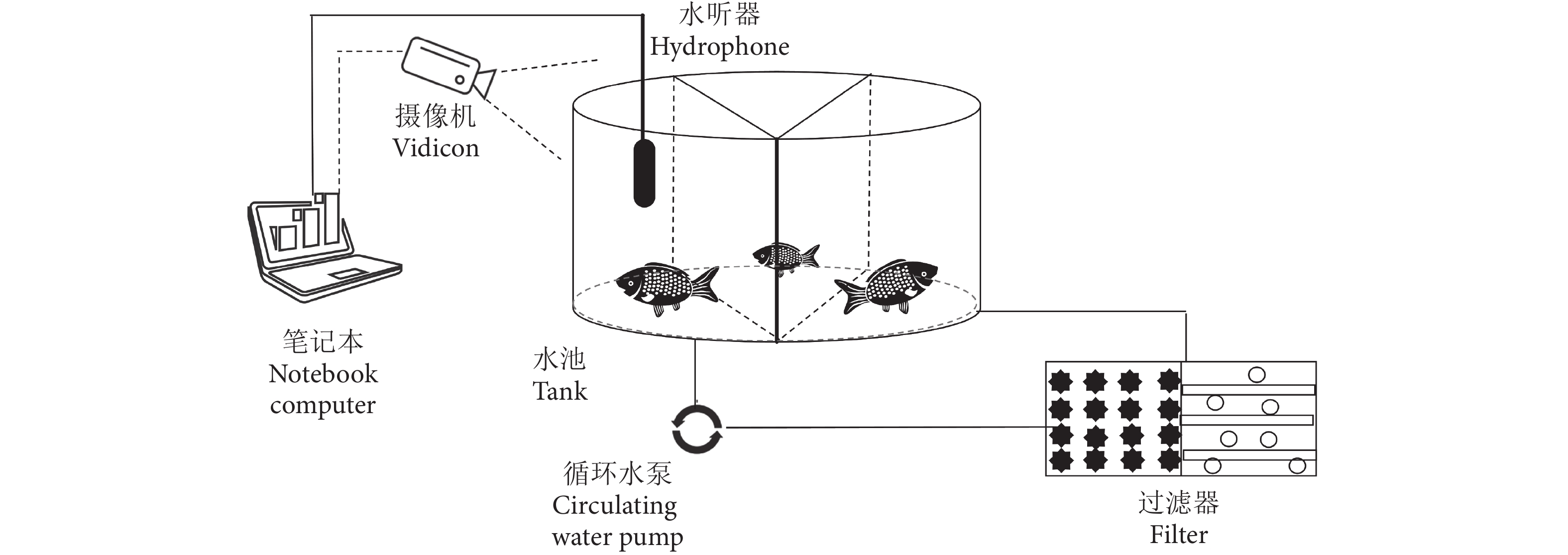

为研究花鲈 (Lateolabrax maculatus) 对流速的行为适应特征,采用泳道流速仪测定了不同数量 (1、2、4、6、8尾) 花鲈幼鱼在多种流速 (0.5、1.0、1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0 BL·s−1,BL为体长) 下的游泳行为。结果显示,当流速达到4.5 BL·s−1时,各组群体运动速度 (Group movement speed, Gc) 均显著低于单尾鱼游泳速度 (p<0.05)。随着流速增加,反映鱼群凝聚力的个体间距离 (Inter-individual distance, IID) 在各组均呈先降低后上升的趋势,并在流速达到3.5~4.5 BL·s−1时出现最低值,且最低值对应的流速随着群体数量的增加而增大。反映鱼群协调性的游泳速度同步性 (Swimming speed synchrony, Sv) 与IID呈相反的变化趋势,且Sv峰值对应的流速也随着群体数量的增加而增大。当流速达到1.0 BL·s−1时,单尾鱼摆尾频率 (Tail beat frequency, TBF) 均显著高于相同流速下的其他各组 (p<0.05)。随着流速的增加,花鲈钻石型排布模式所占比例先下降后上升,方阵型模式所占比例则呈相反的变化趋势,但在各实验组中,不同流速下的花鲈均以钻石型排布模式为主。综上所述,随着流速的增加,花鲈群体的凝聚力和协调性均先升高后降低,群体数量的扩大有利于提高花鲈鱼群凝聚力和协调性,并且花鲈主要采用钻石型排布模式来降低游泳能量消耗。

深远海养殖作为一种新兴的养殖模式,正成为大黄鱼 (Larimichthys crocea) 规模化养殖的重要发展方向。但在多风浪、高流速的深远海环境中,如何实现高效、福利化且绿色可持续的养殖目标,是当前亟待解决的挑战。探究流速对大黄鱼生长性能、血液生化指标及抗氧化能力的影响,可为深远海养殖大黄鱼适宜流速的确定提供科学依据。实验以体长·秒−1 (Body lengths per second, BL·s−1) 为流速单位,将36尾大黄鱼随机分为3组:对照组 (0 BL·s−1)、流速组A (0.5 BL·s−1) 和流速组B (1 BL·s−1),进行为期35 d的实验。结果显示:较高的流速 (1 BL·s−1) 可能会降低大黄鱼的体质量增长率和饲料利用率。在血液生化方面,随着流速增大,血糖呈先升后降的趋势,乳酸浓度持续上升,皮质醇水平出现显著性变化 (p=0.024)。在消化酶活性和肠道结构方面:随着流速增大,消化酶活性呈显著上升趋势 (p=0.004),肠绒毛长度显著增加 (p<0.001),但绒毛厚度减小,肌层厚度呈先增后减的趋势,杯状细胞数量减少。此外,谷丙转氨酶 (ALT) 和谷草转氨酶 (AST) 活性随流速的增大显著降低 (p<0.001),在1 BL·s−1流速下,肝脏细胞出现水肿,胞质空泡化。综上所述,1 BL·s−1流速可能会降低大黄鱼的生长性能,增加乳酸积累,减少绒毛接触面积,降低消化能力,引起肝脏细胞水肿,降低抗氧化水平,增加氧化应激;而0.5 BL·s−1流速则会提高抗氧化水平,但其碱性磷酸酶活性显著降低 (p=0.014),可能会引起免疫能力下降,增加患病风险。因此,在深远海养殖大黄鱼时,建议将流速控制在0.5 BL·s−1以下,可兼顾生长性能和养殖福利。

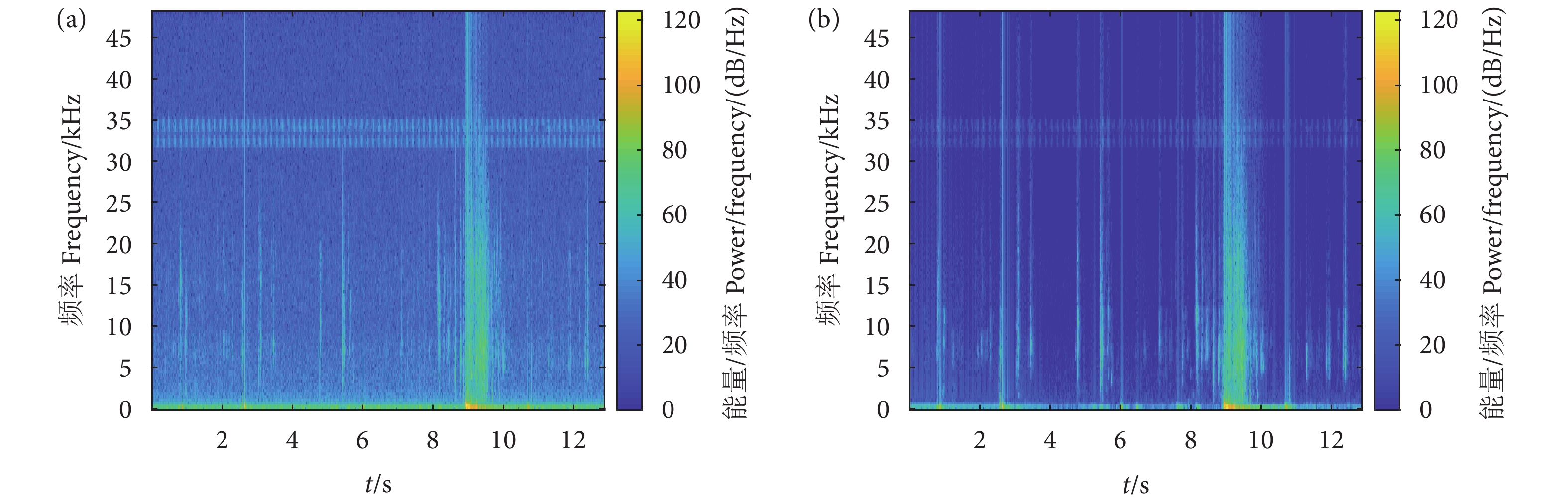

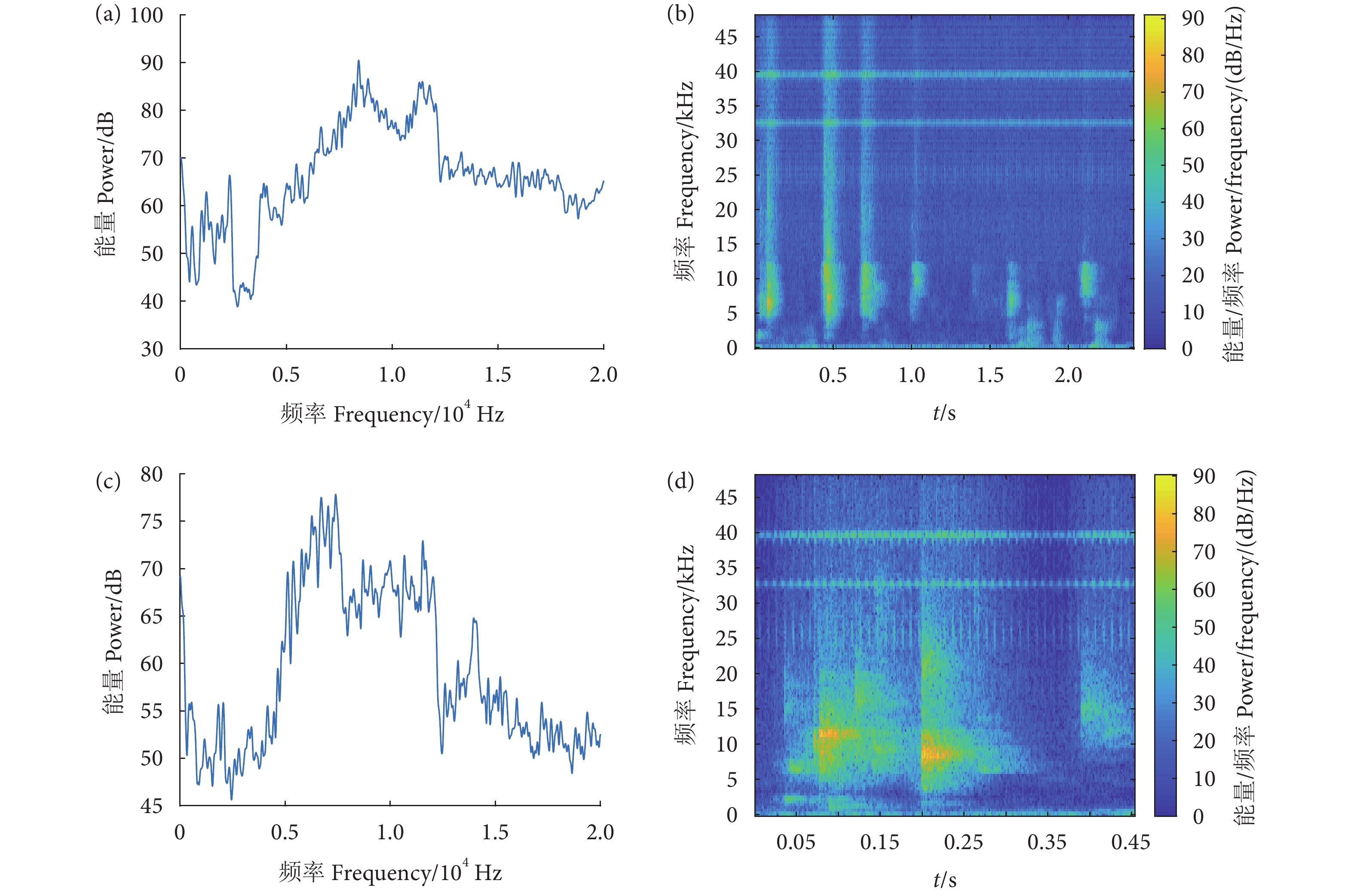

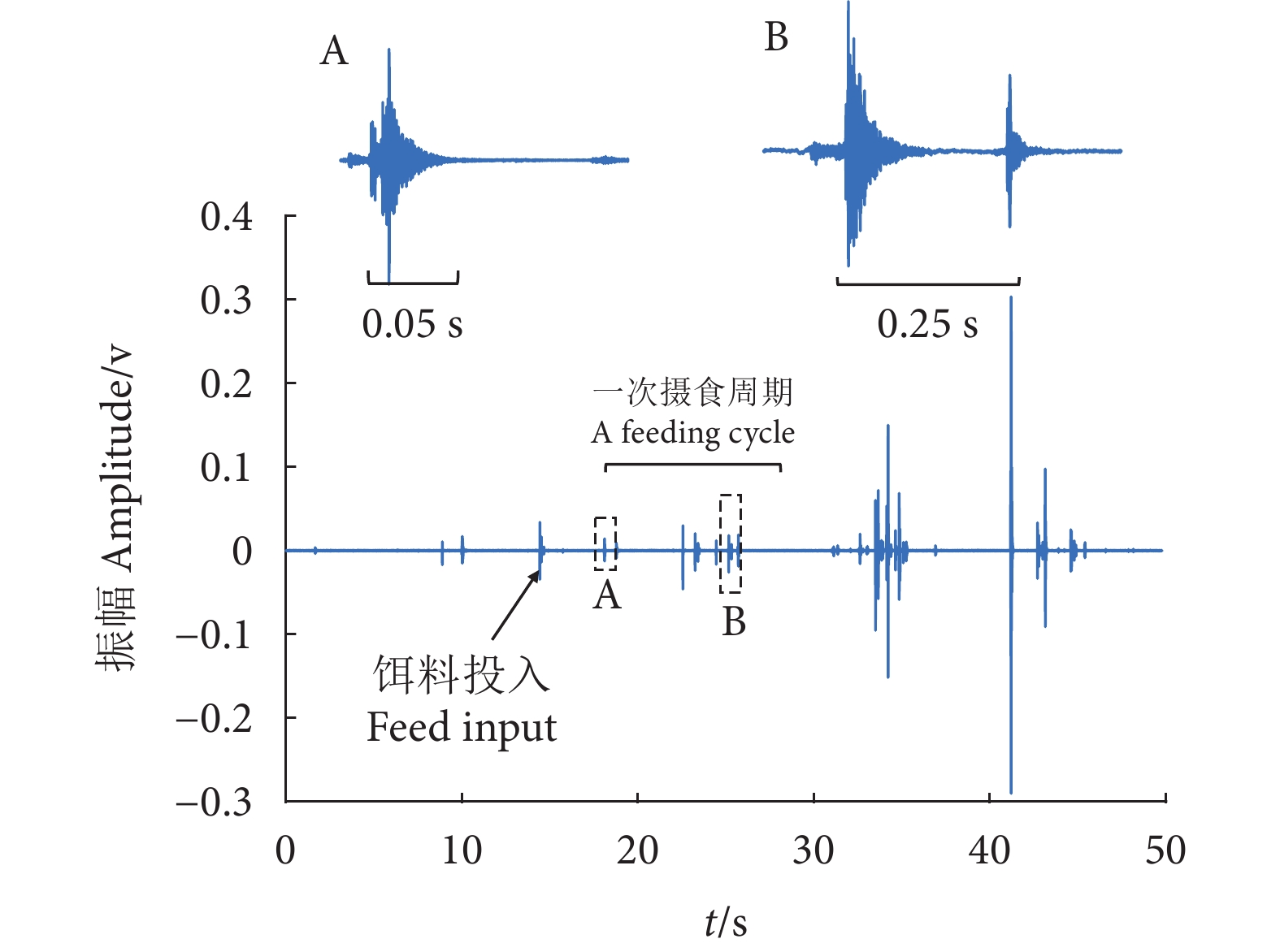

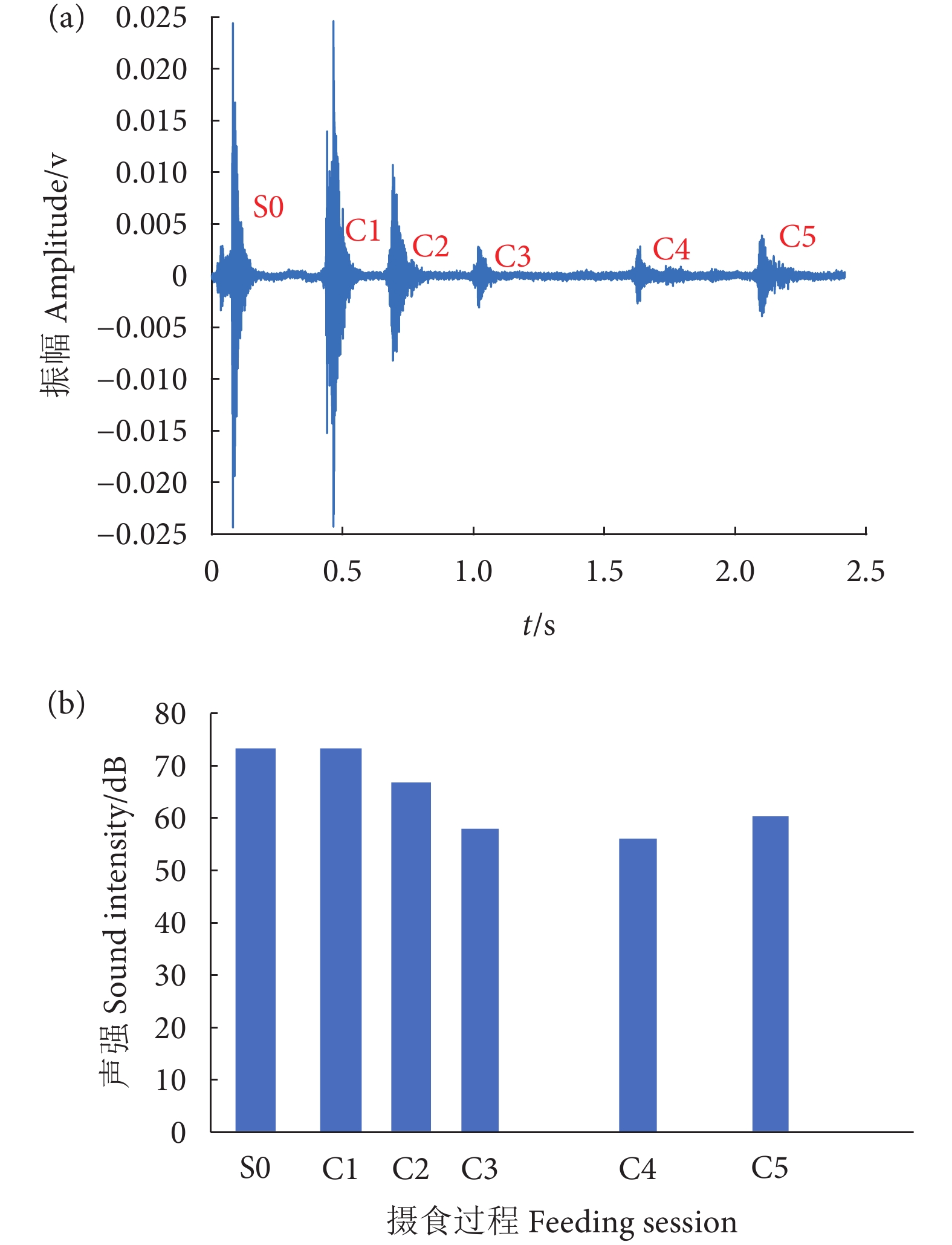

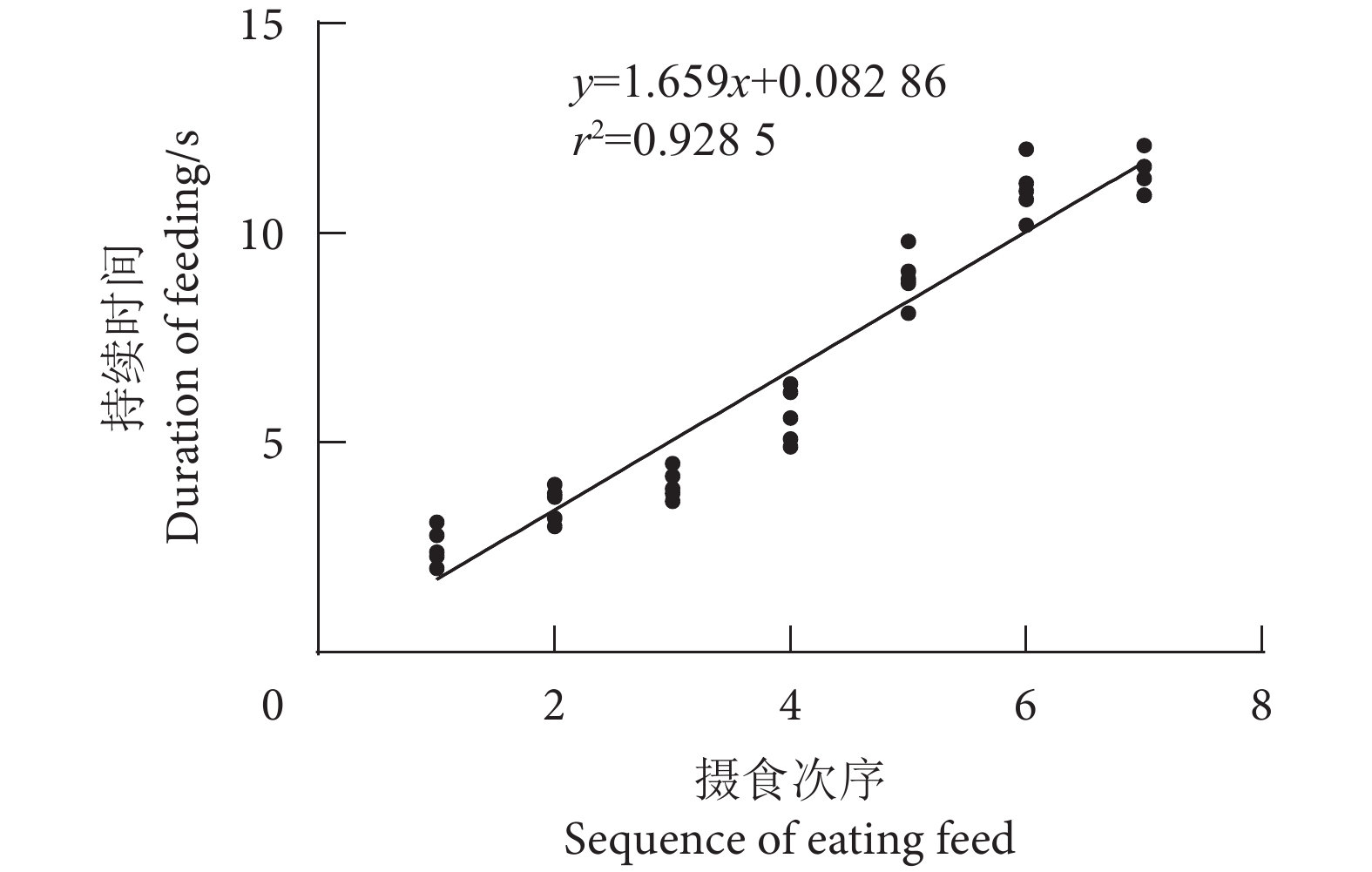

近年来,中国在深远海大黄鱼 (Larimichthys crocea) 养殖方面取得显著成效,不仅产量提升,品质也明显改善。但受台风、强海流等自然灾害的影响,投喂工作面临挑战。为促进大黄鱼深远海养殖技术的进一步发展,以初始体质量为 (122.62±11.08) g、体长为 (17.9±1.04) cm的大黄鱼为实验对象,利用水下声音测量系统 (带宽20 Hz~20 kHz) 记录了大黄鱼的水下声音和行为反应。结果表明:大黄鱼的摄食声信号可分为仅吞食和吞食+咀嚼2种类型;吞食和咀嚼声的频率主要集中在6~13 kHz范围内;投饵前,大黄鱼的发声信号极少,而投饵后发声信号数量显著增加;在1个摄食周期内,单尾大黄鱼表现出4~7次摄食行为,其中仅吞食行为较少;吞食行为通常伴随1~2个脉冲的发声,单脉冲持续时间较短,双脉冲持续时间较长,信号持续时间介于0.05~0.25 s,产生的平均声压级约为 (74.51±3.91) dB;咀嚼行为则以5~7次居多,且咀嚼强度从 (73.27±2.62) dB逐渐减至 (55.82±1.43) dB。此外,随着摄食次数的增加,大黄鱼的摄食持续时间显著延长,两者呈线性正相关。

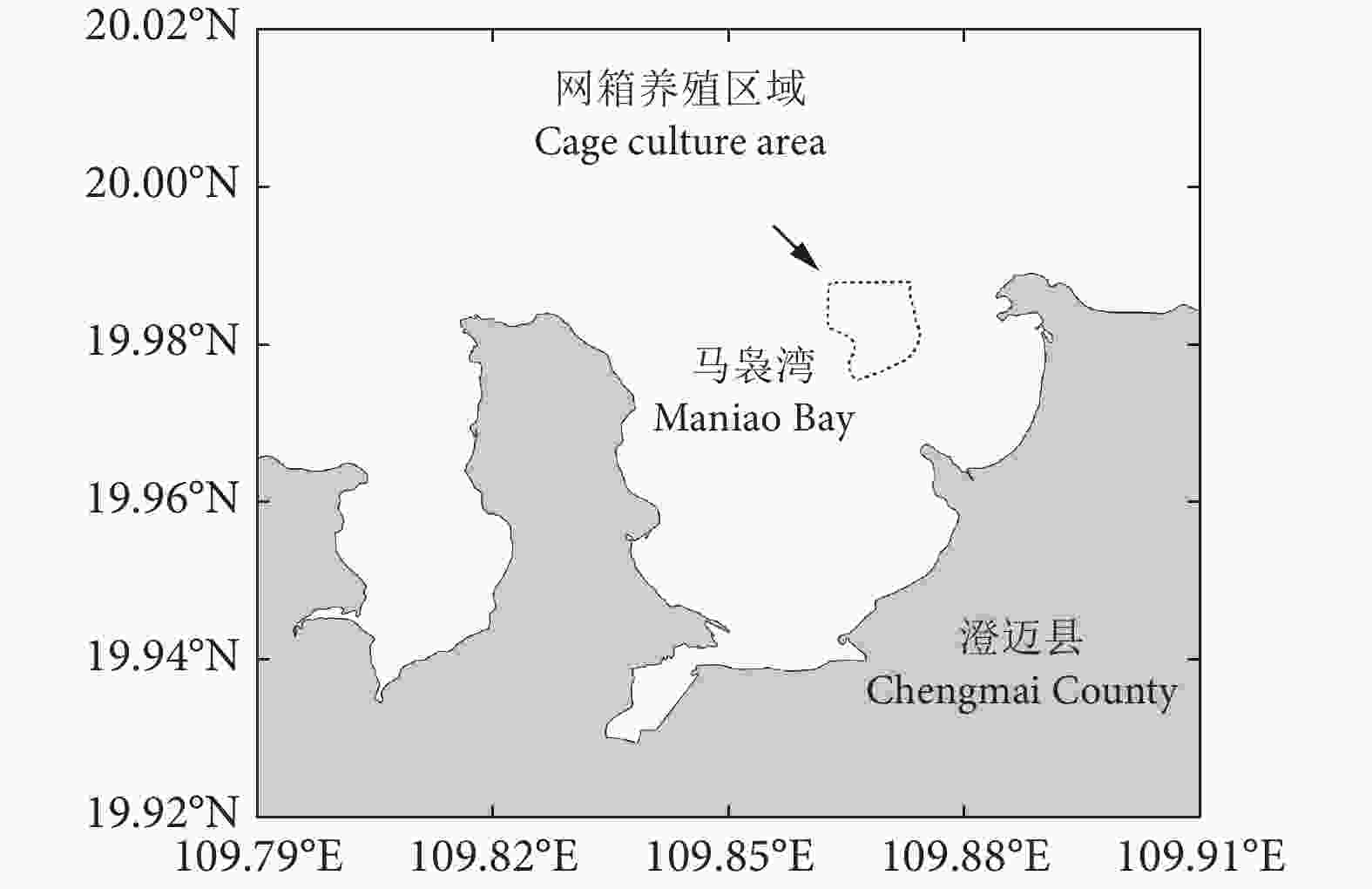

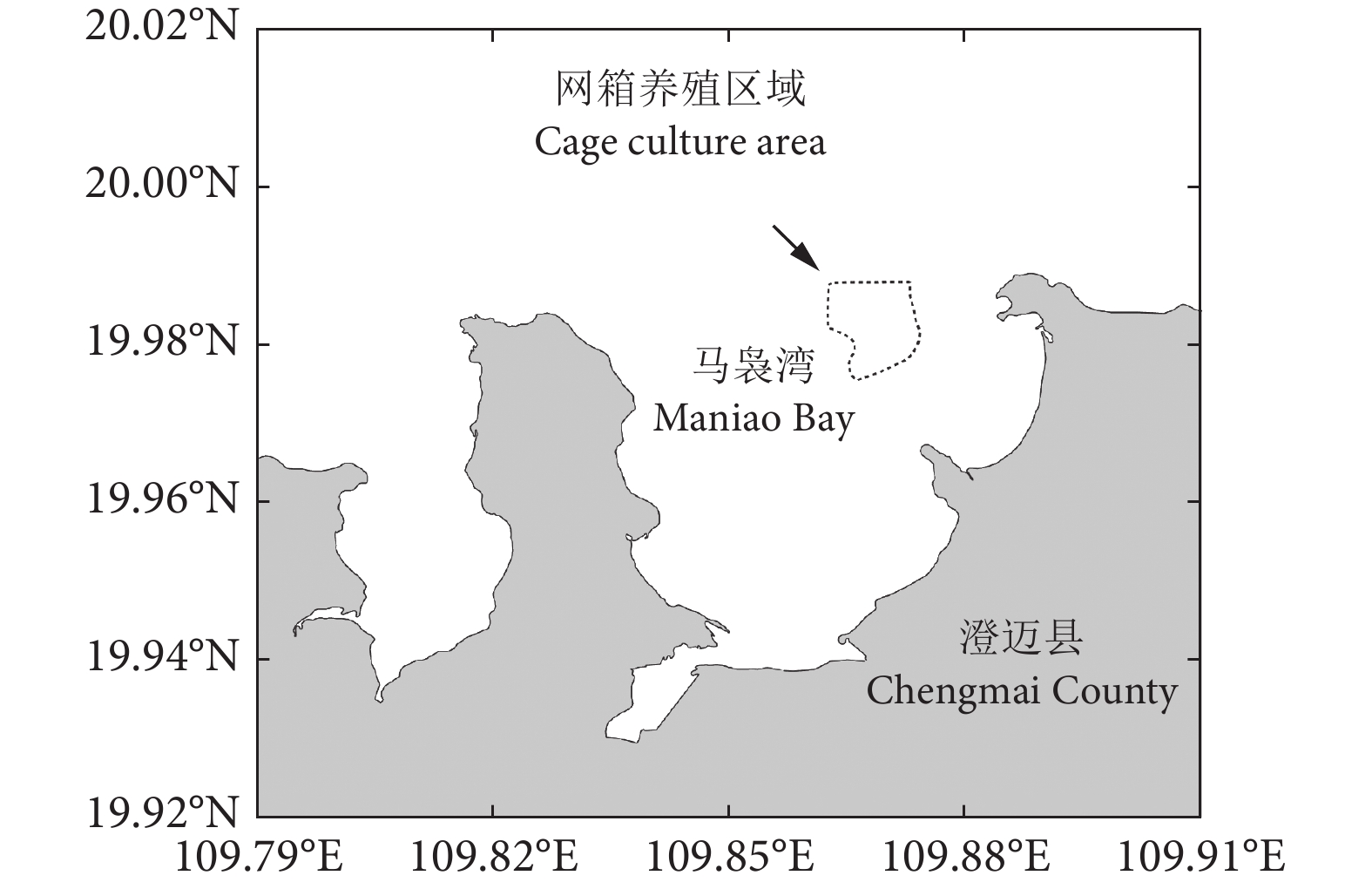

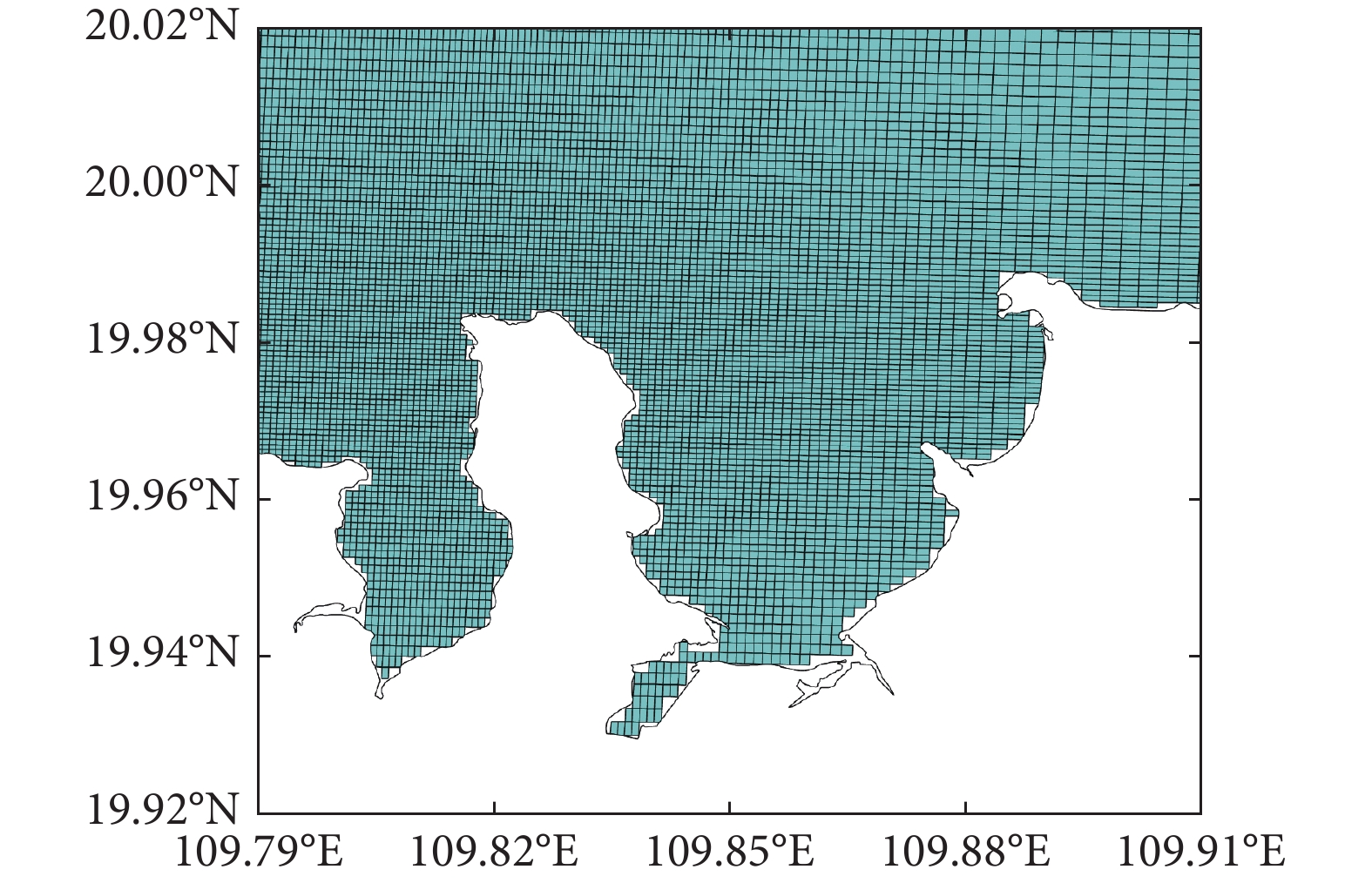

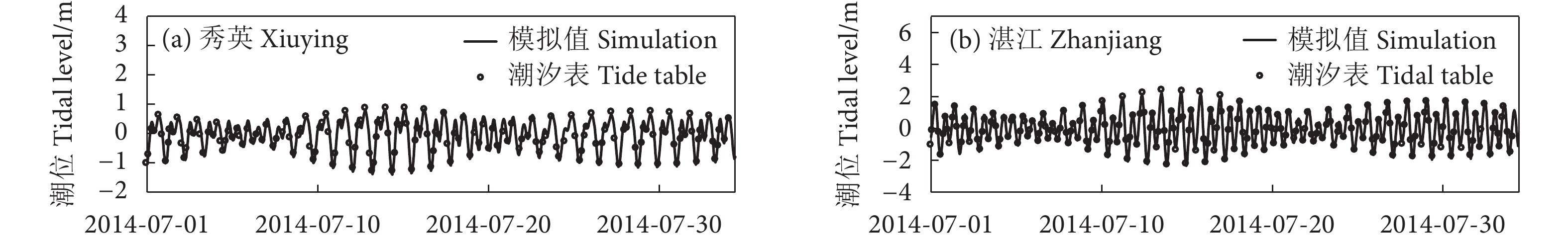

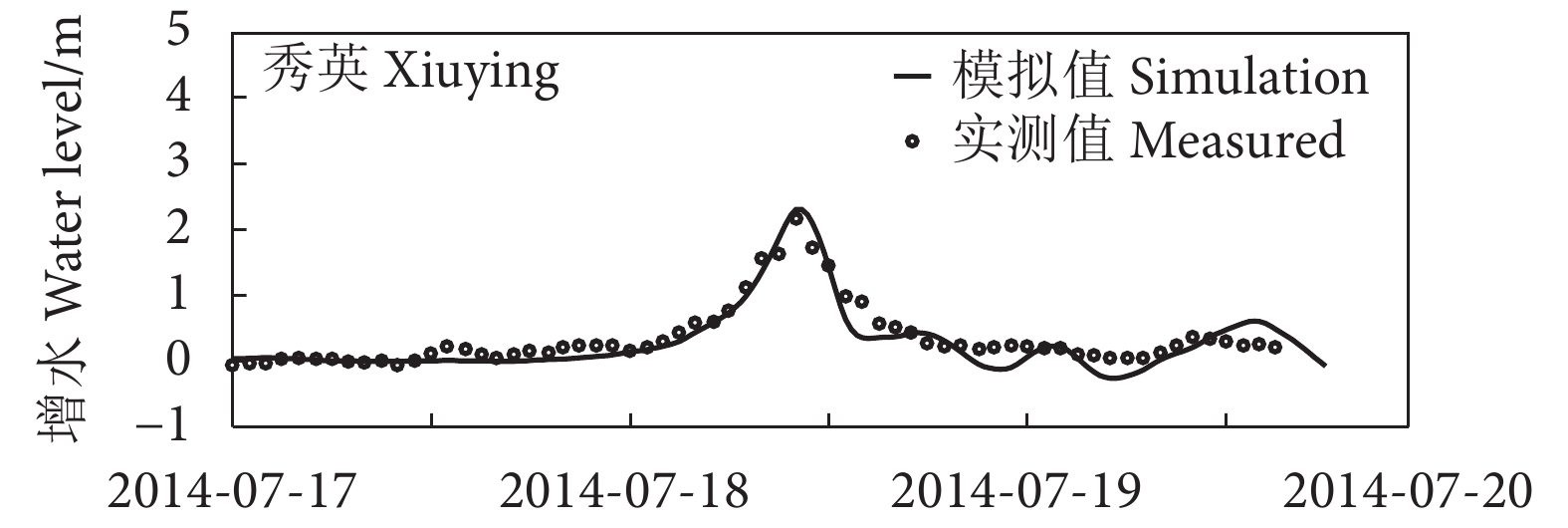

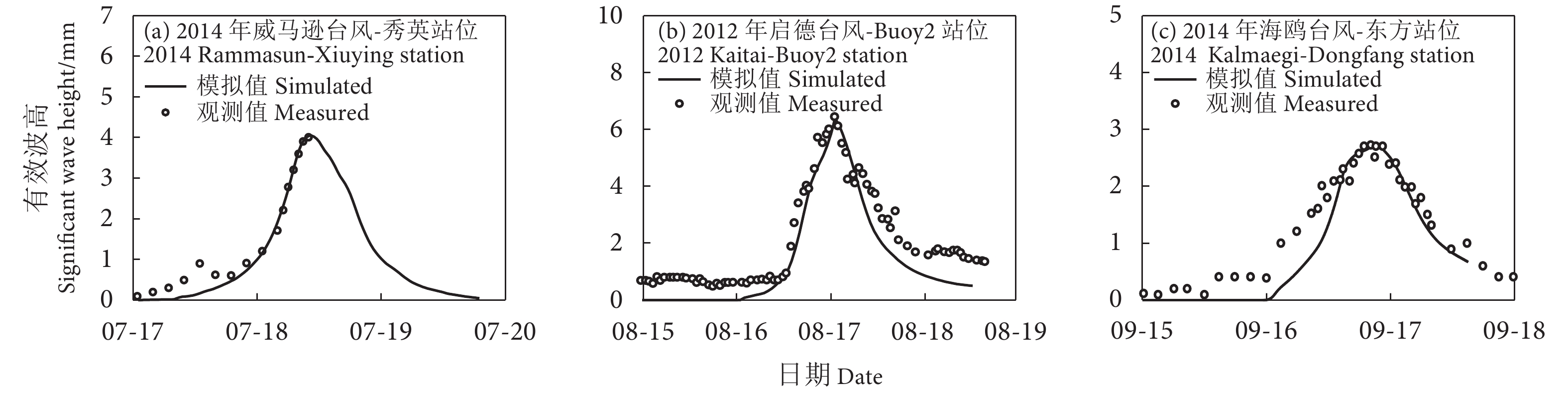

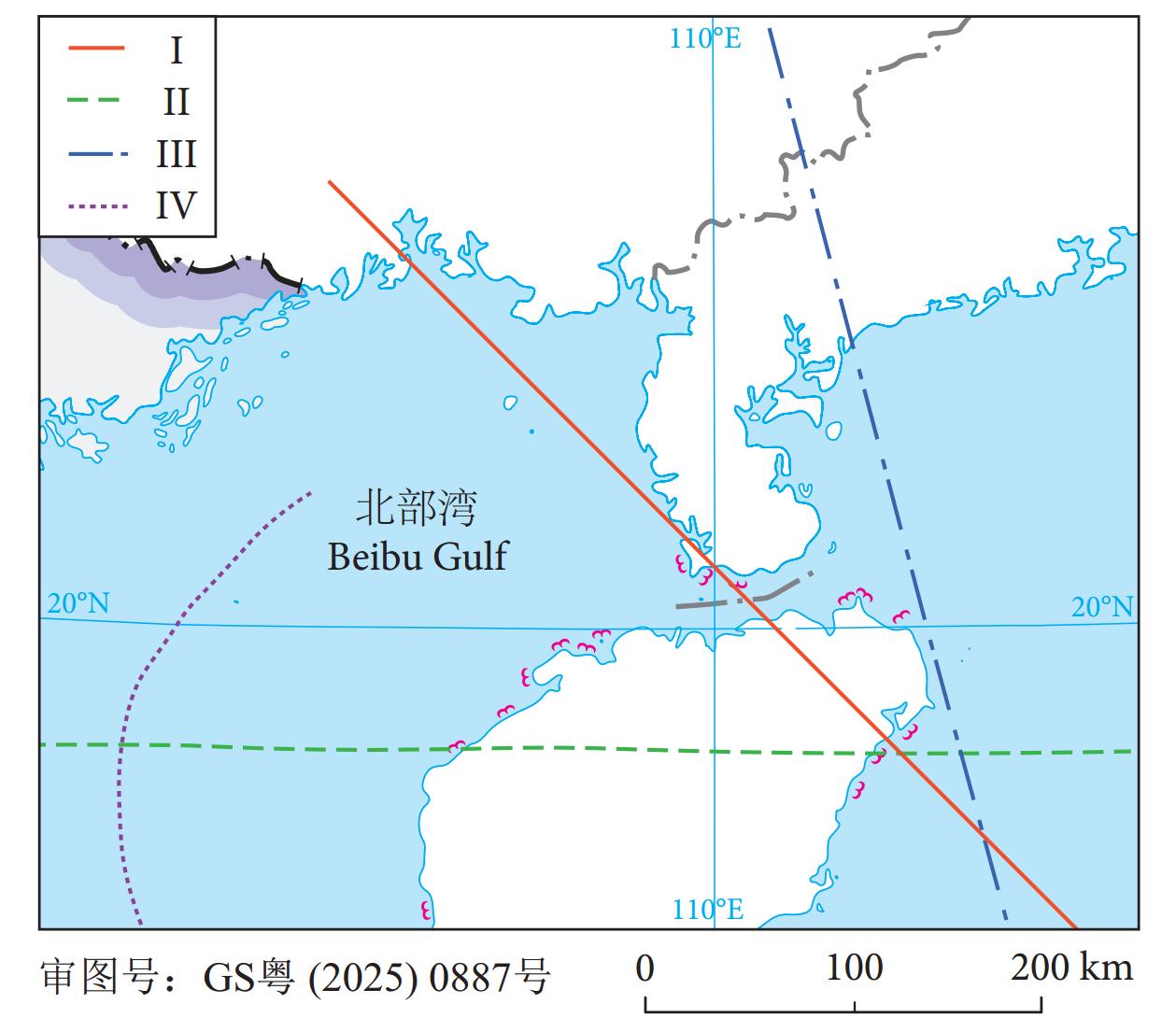

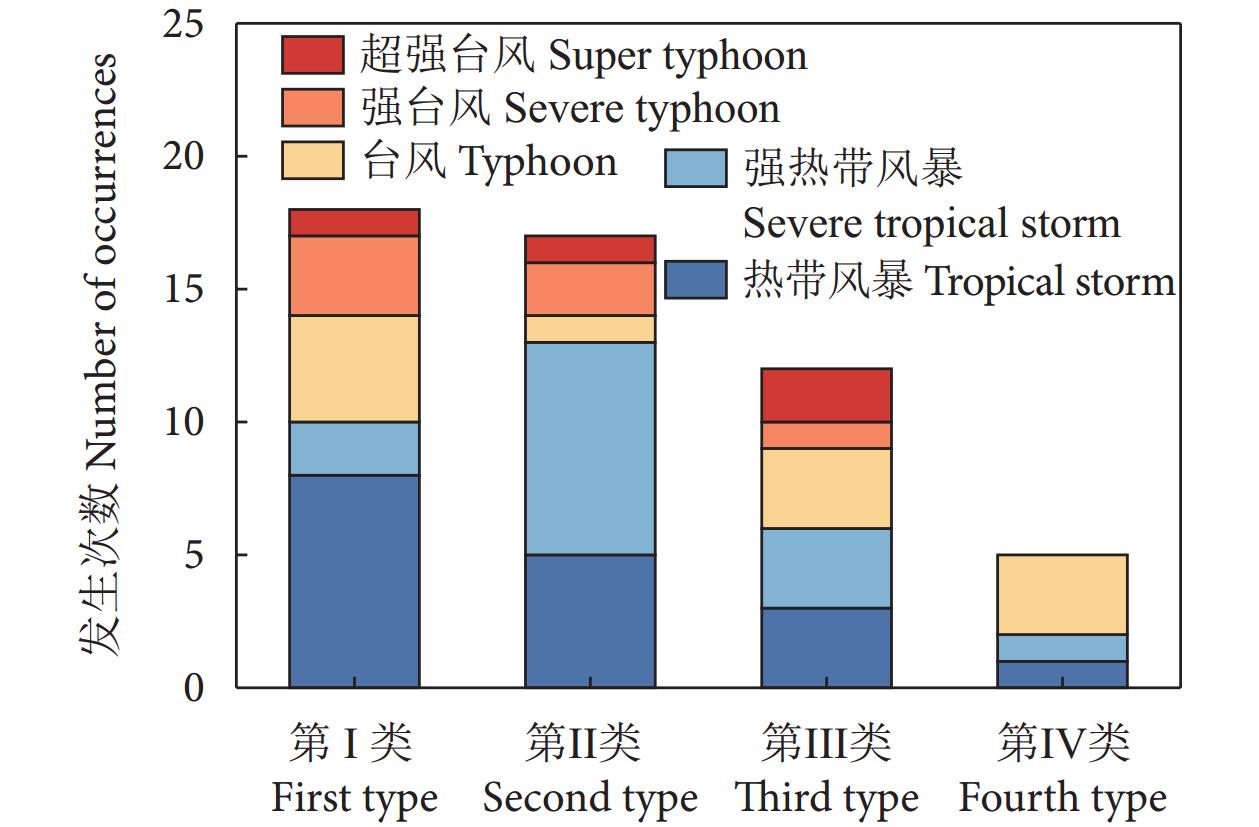

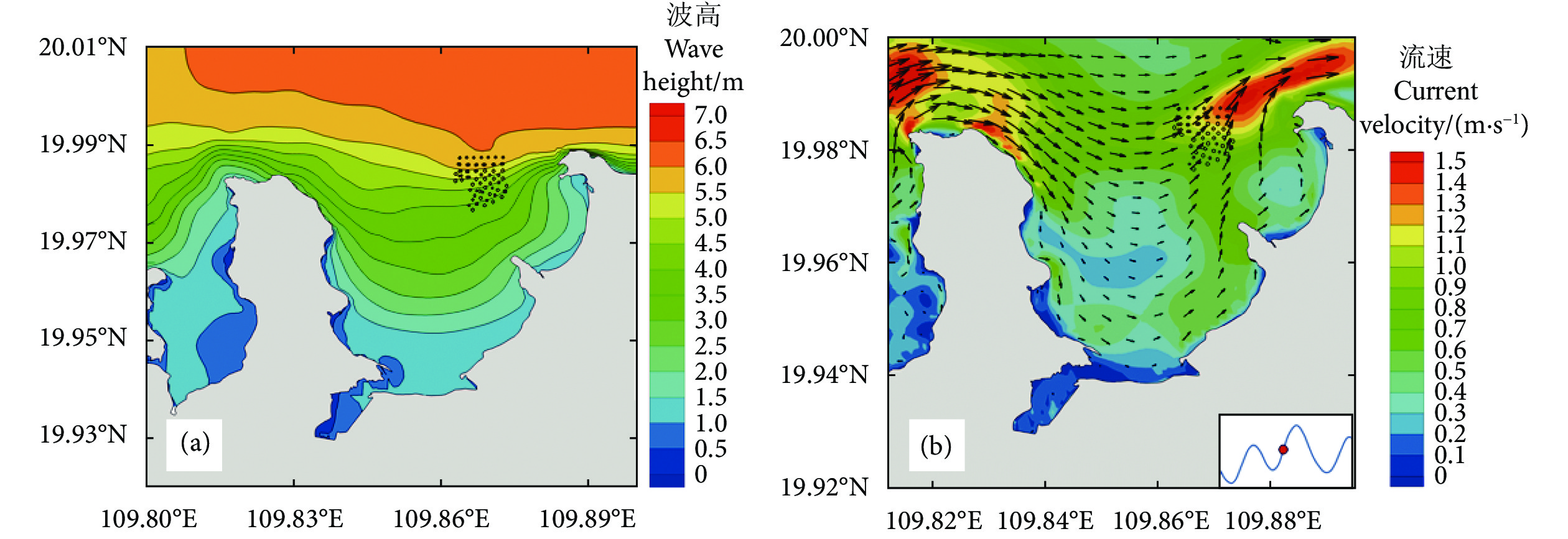

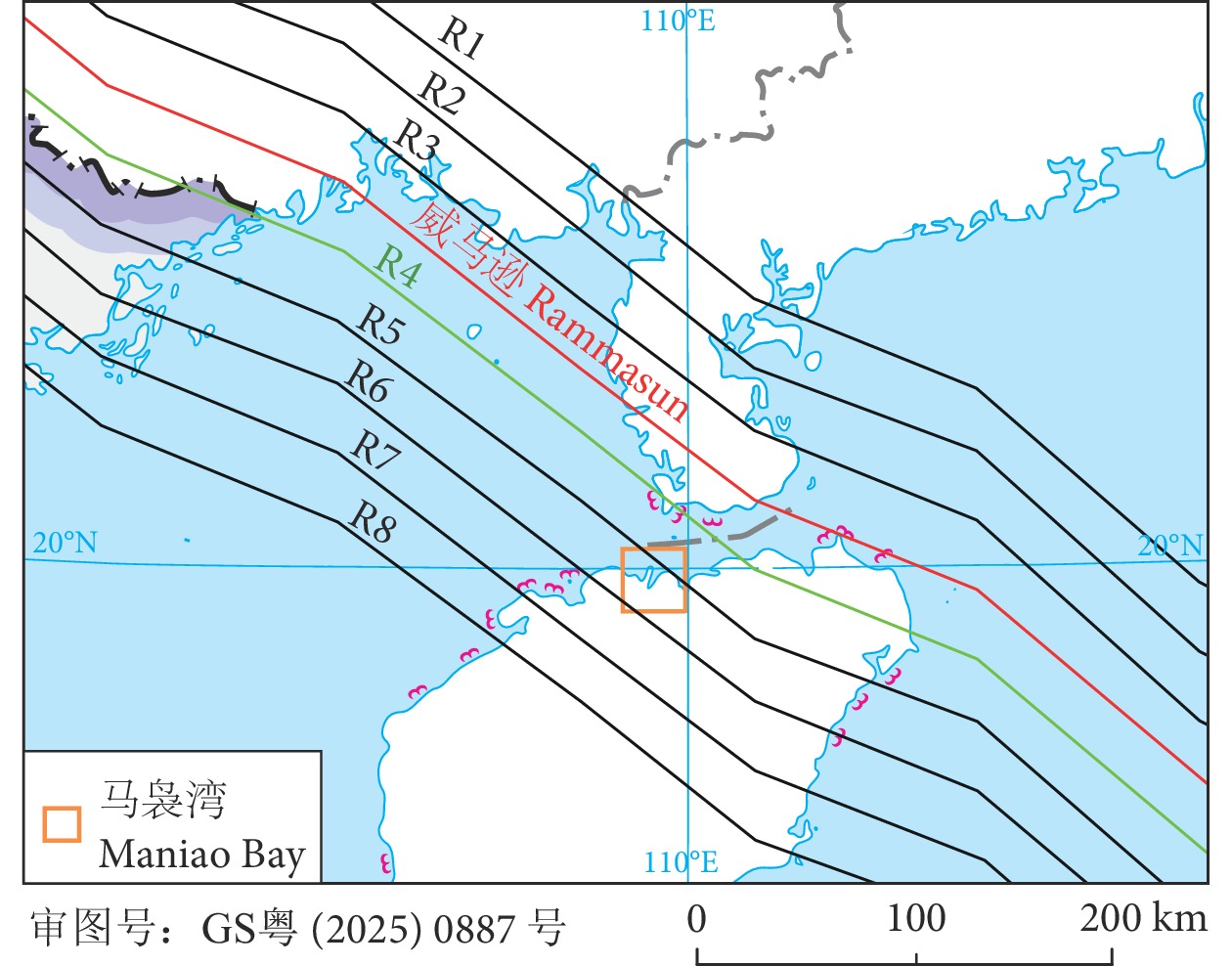

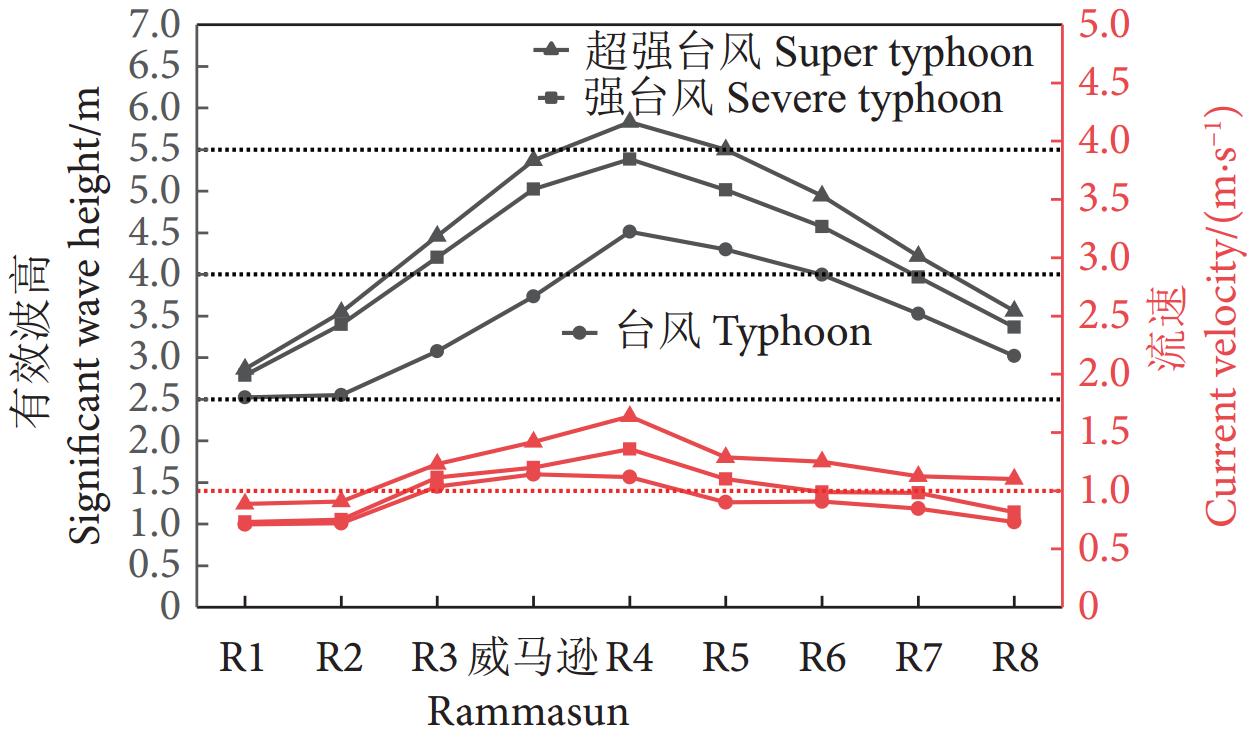

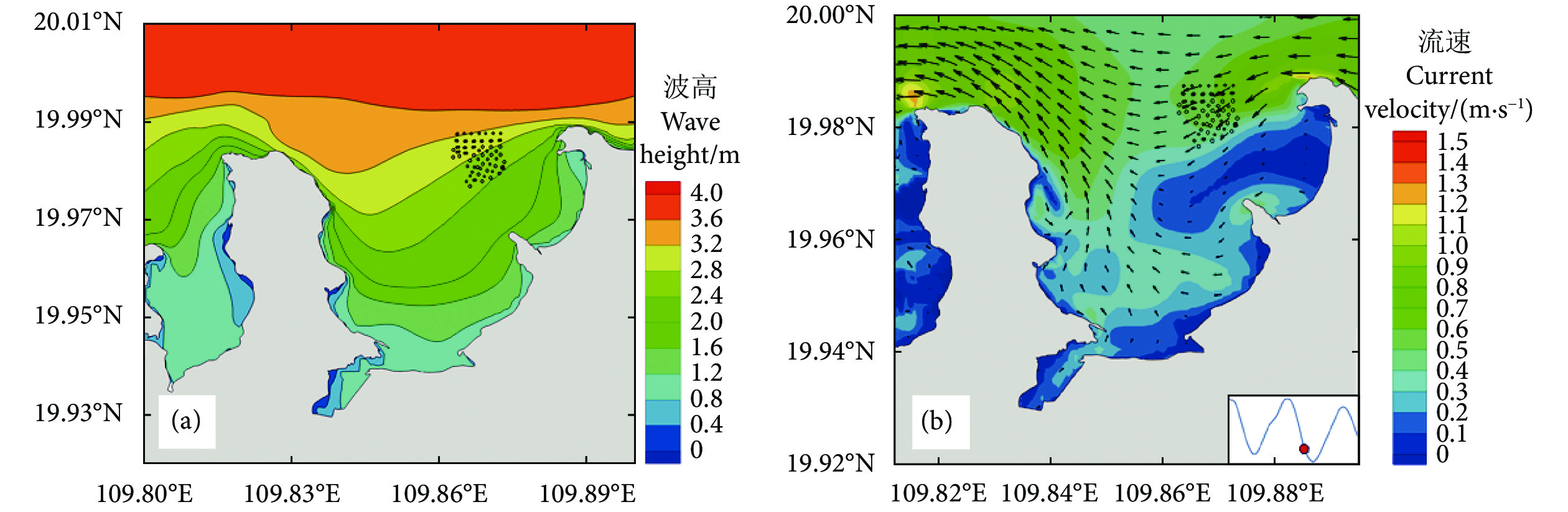

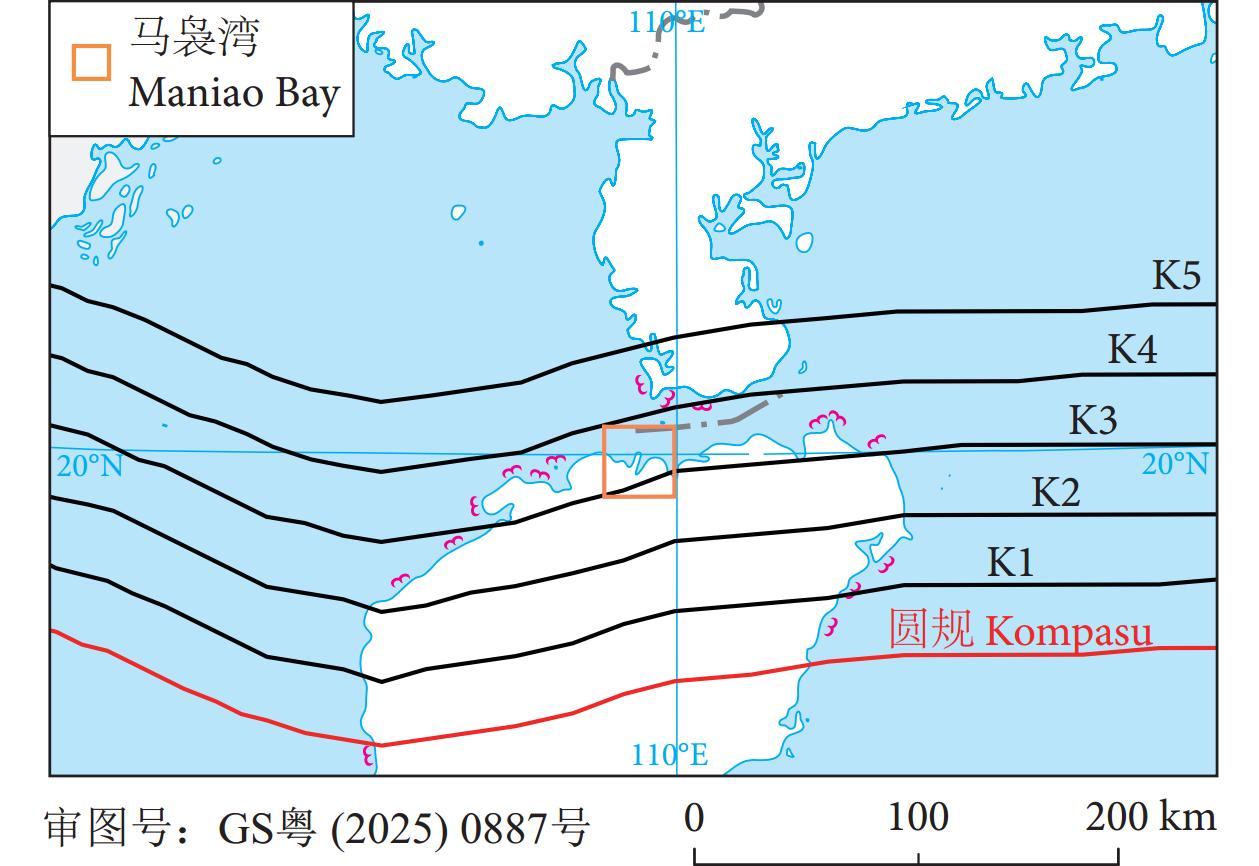

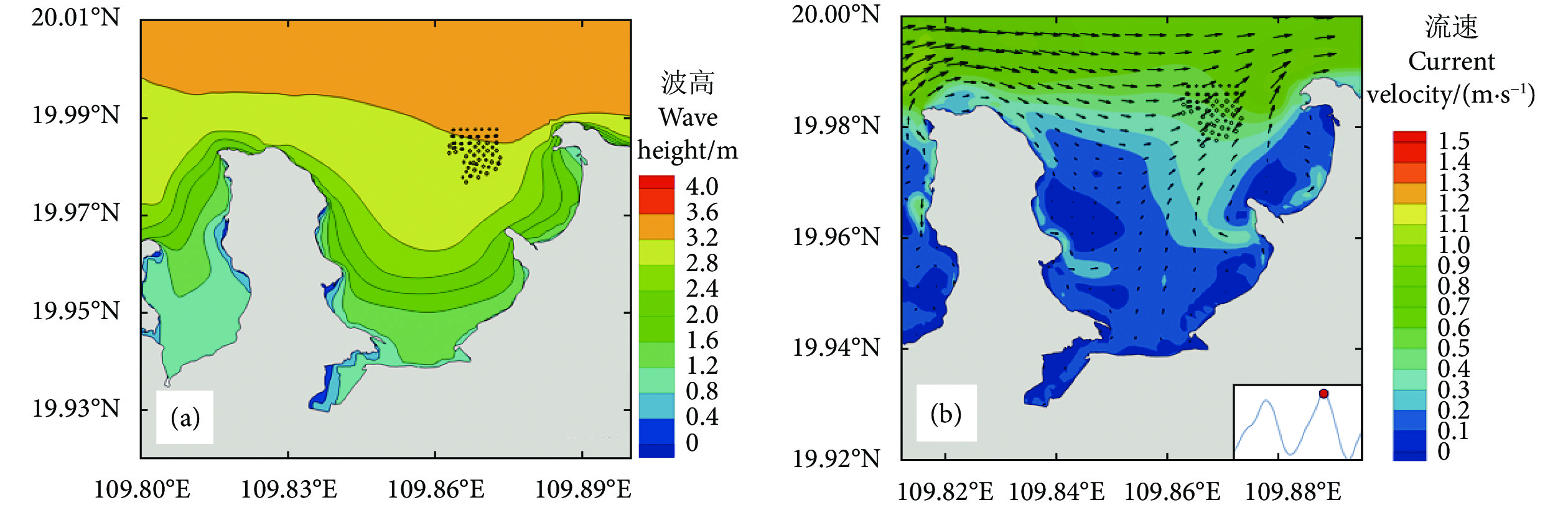

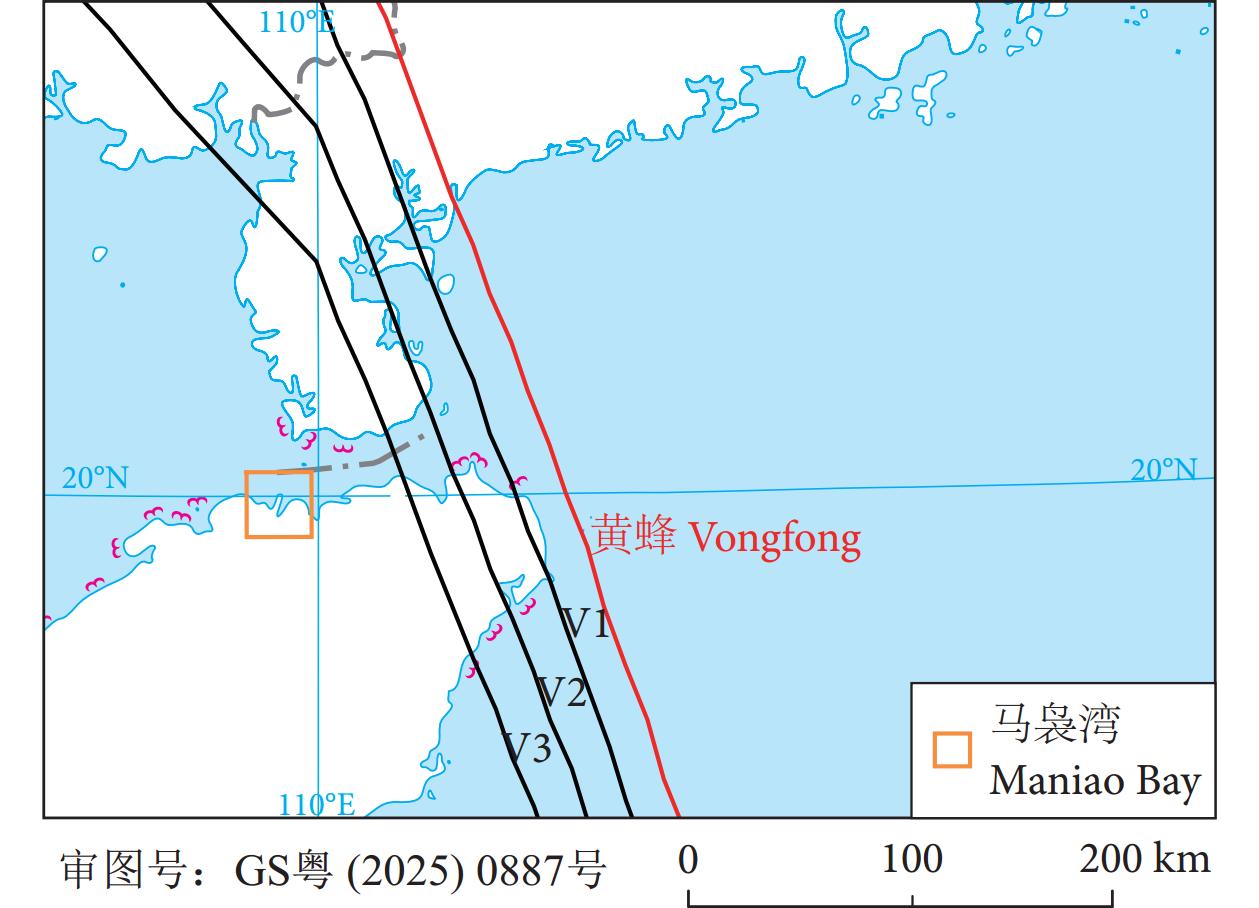

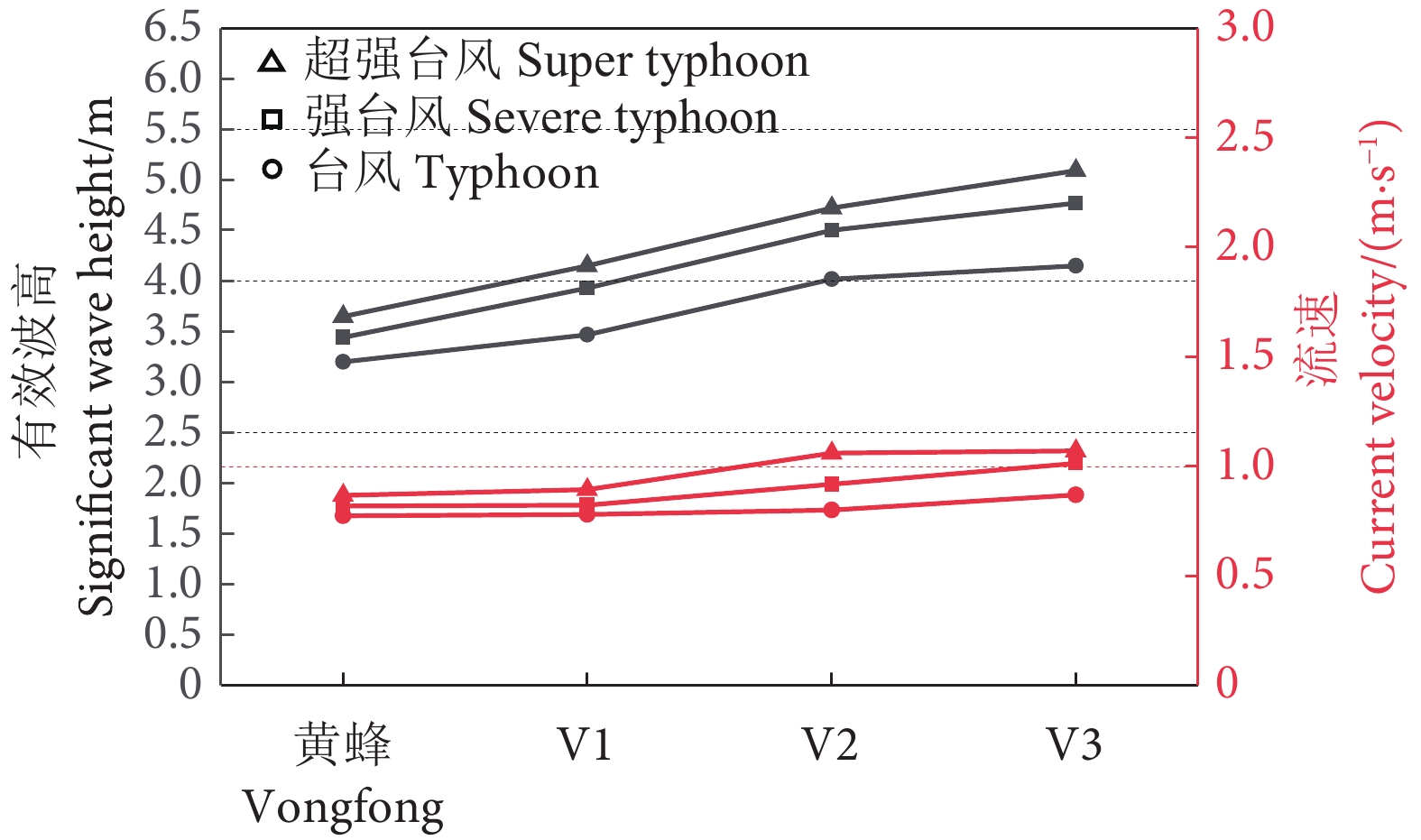

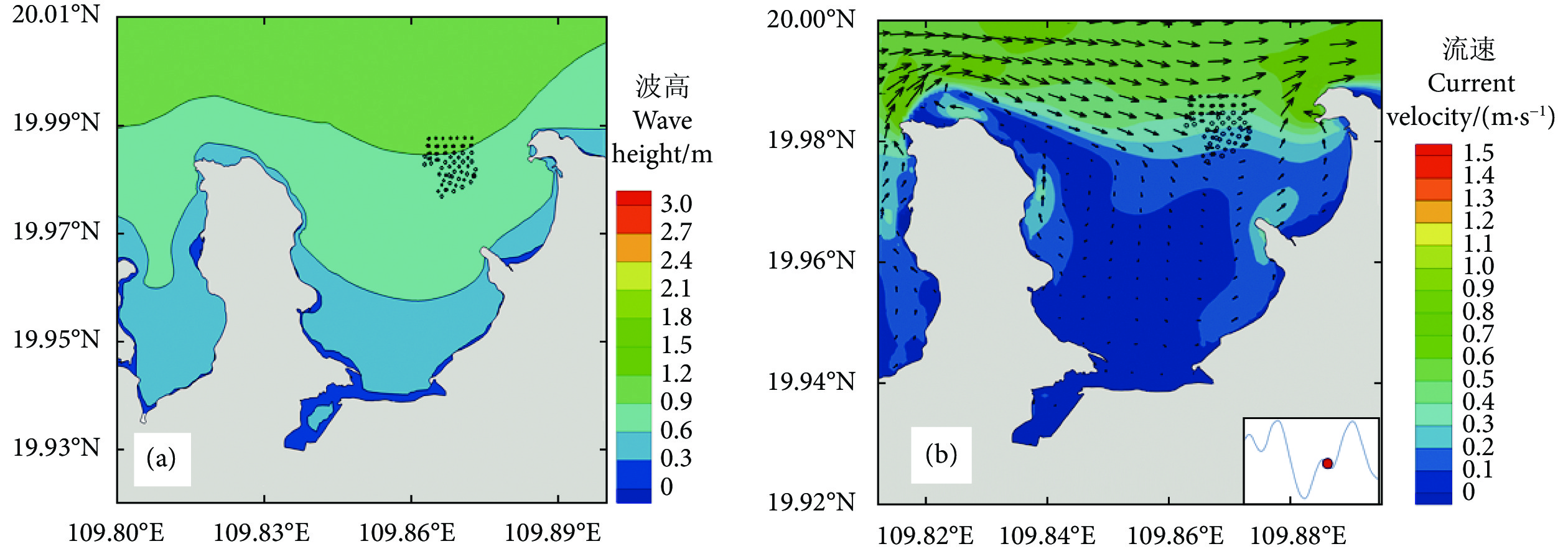

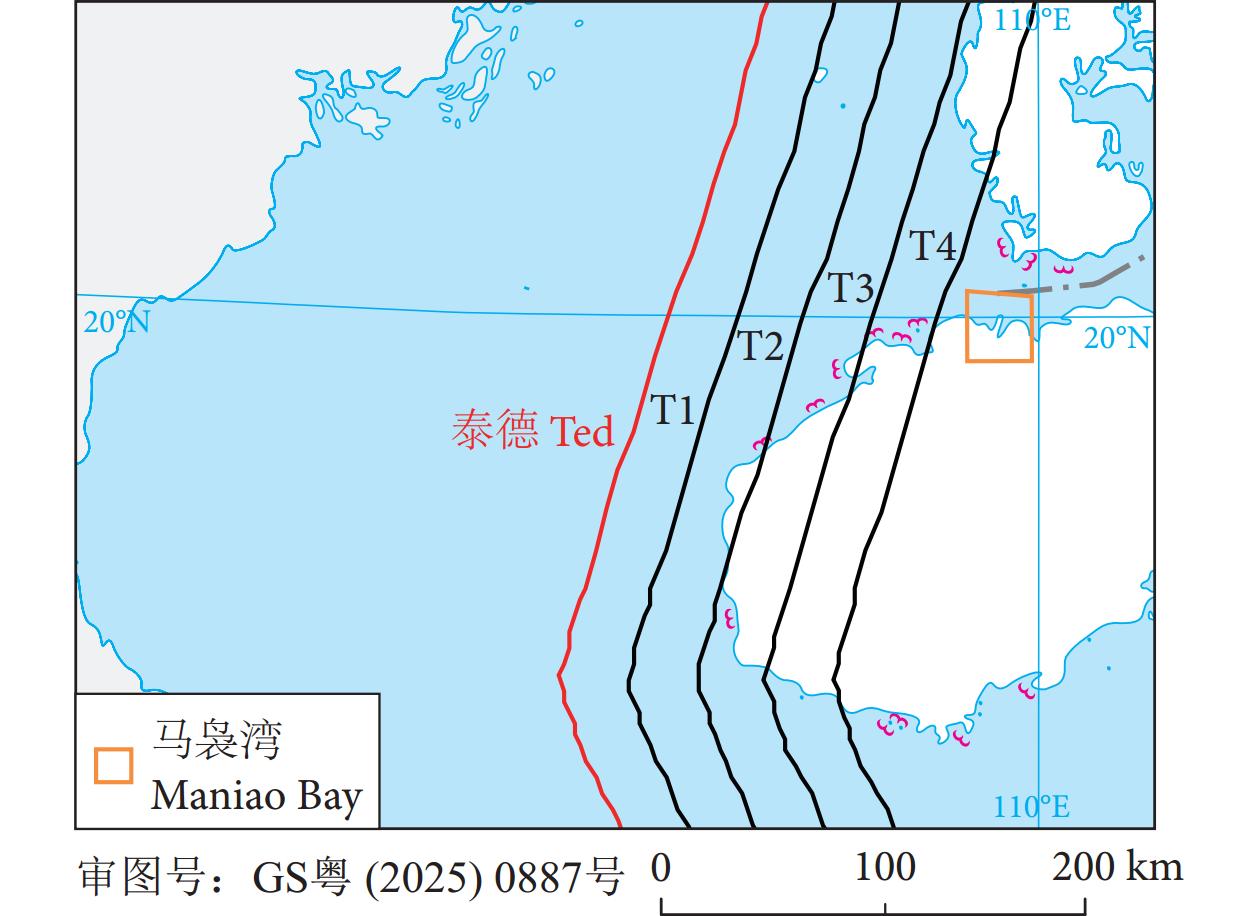

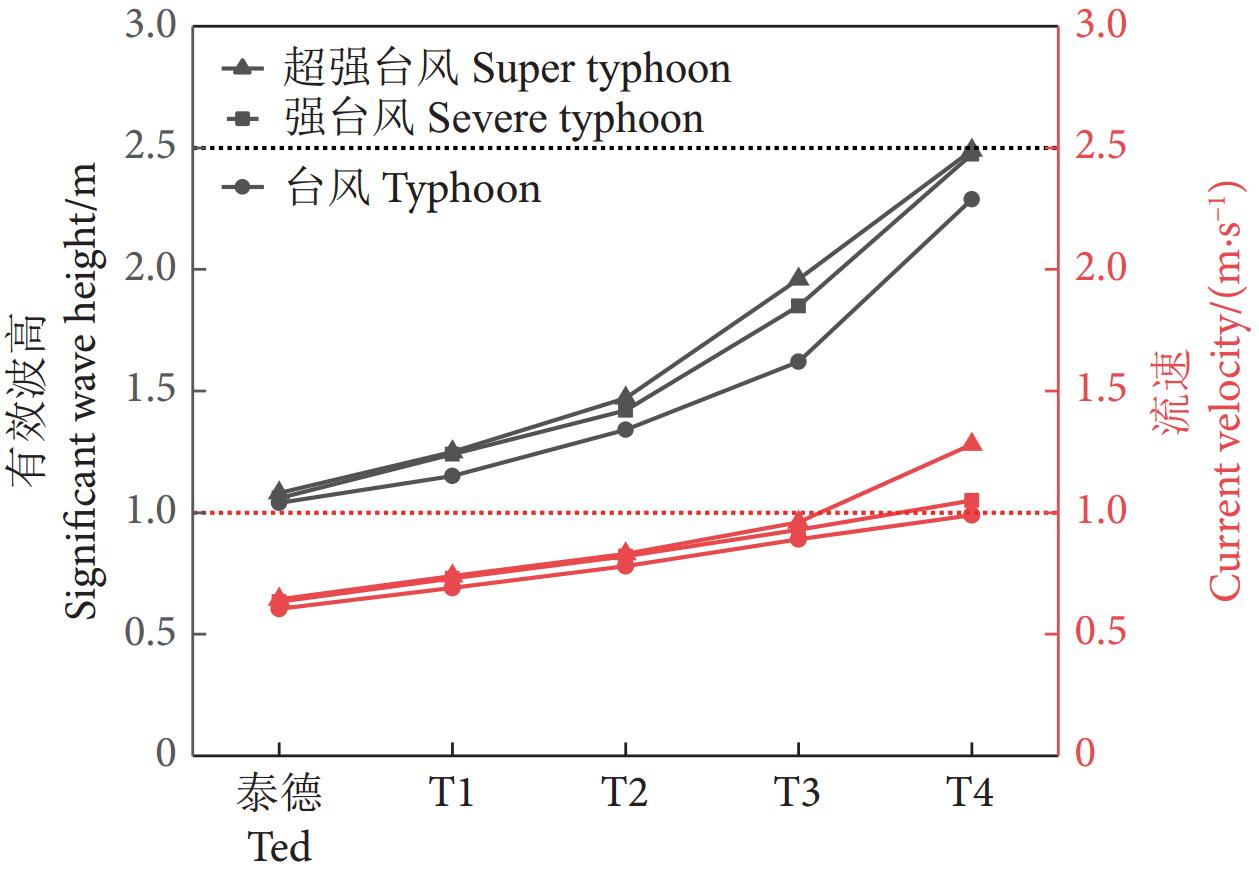

台风过境产生的巨浪和强流对网箱养殖区具有严重影响。为评估台风路径和强度对海南马袅湾内大型网箱养殖区的影响程度,基于Holland风场模型和Delft3D软件构建了波流耦合模型,并利用观测数据对模型进行了验证。依据历史台风路径及登陆位置,将台风路径分为4种类型,分别选取“威马逊”、“圆规”、“黄蜂”和“泰德”作为代表性台风,通过平移和改变台风强度重构了72场台风过程,模拟了台风期间波流场的变化,统计分析了不同路径和强度的台风过境过程中马袅湾养殖区有效波高及流速的最大值,将其作为评估网箱养殖区受影响强弱的因素,探讨了台风路径和强度对网箱养殖区的影响,并提出了不同强度台风过境时的预警路径范围。结果表明,第I类台风路径的影响范围最广、程度最大,其中“超强台风”等级时,R4路径下有效波高最大值超过5.5 m,流速最大值超过1.5 m·s−1,养殖区受严重影响;第II、第III类台风多数仅造成中等以下影响;第IV类台风路径在所有强度下对网箱养殖区基本无影响。

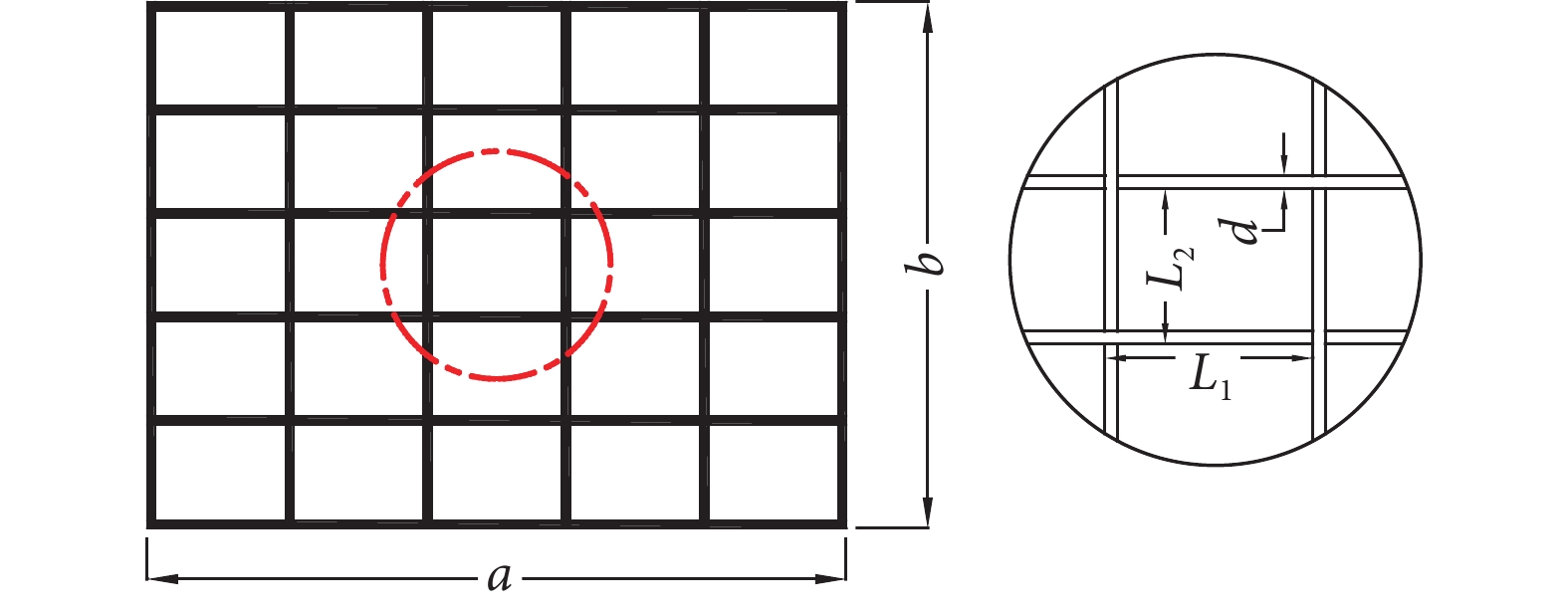

网衣所承受的水动力载荷对渔业养殖平台的受力及运动有显著影响。为确定不同材质与结构形式网衣所承受的水动力载荷,通过研究网衣的结构和材质特性,建立了纤维网衣和金属网衣水动力载荷系数计算方法。针对纤维网衣,提出了适用于不同网孔形状的网衣密实度计算公式;针对金属网衣,提出了一个等效计算公式,适用于多种网孔形状的网衣水动力载荷系数计算,并探讨了网孔形状对网衣水动力载荷系数的影响。计算结果表明,当网目边长相同时,无结纤维网衣中六边形网衣的水动力载荷系数最低,而金属网衣中矩形焊接网衣的水动力载荷系数最低。研究结果可为海上渔业养殖平台的网衣选型和水动力载荷计算提供参考。

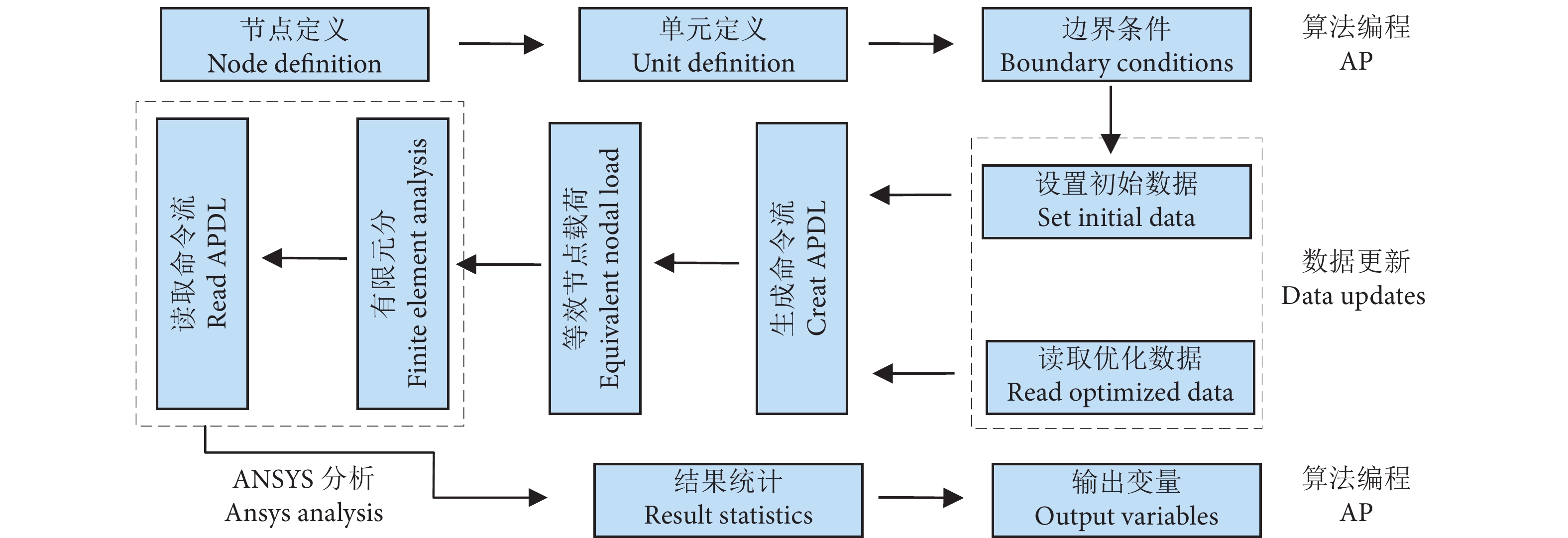

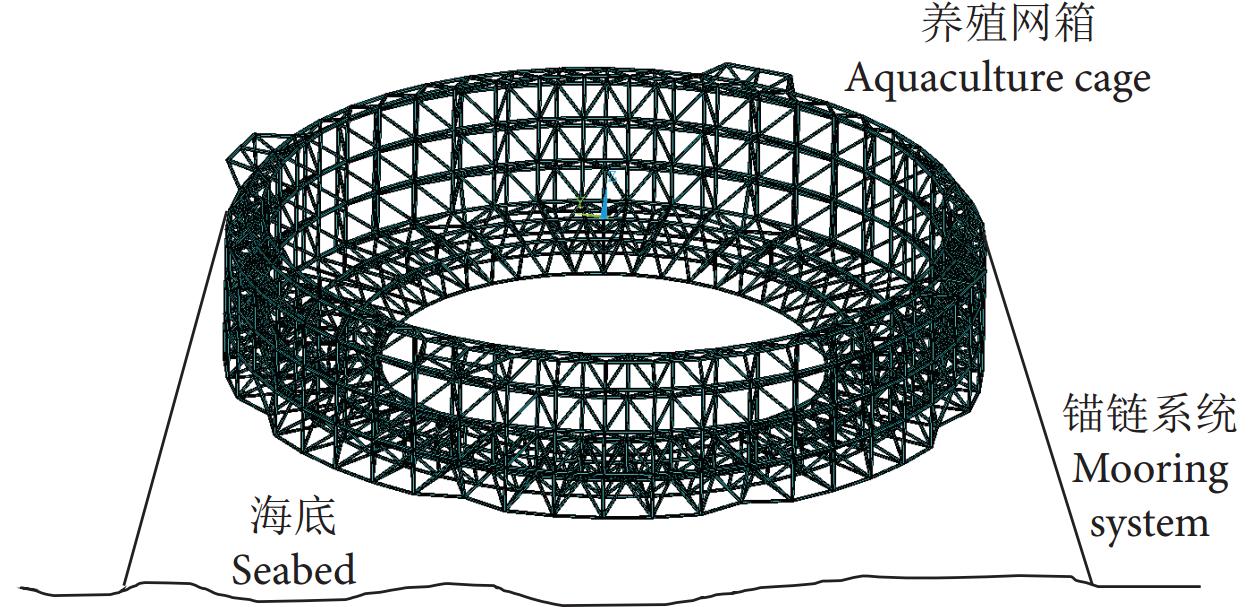

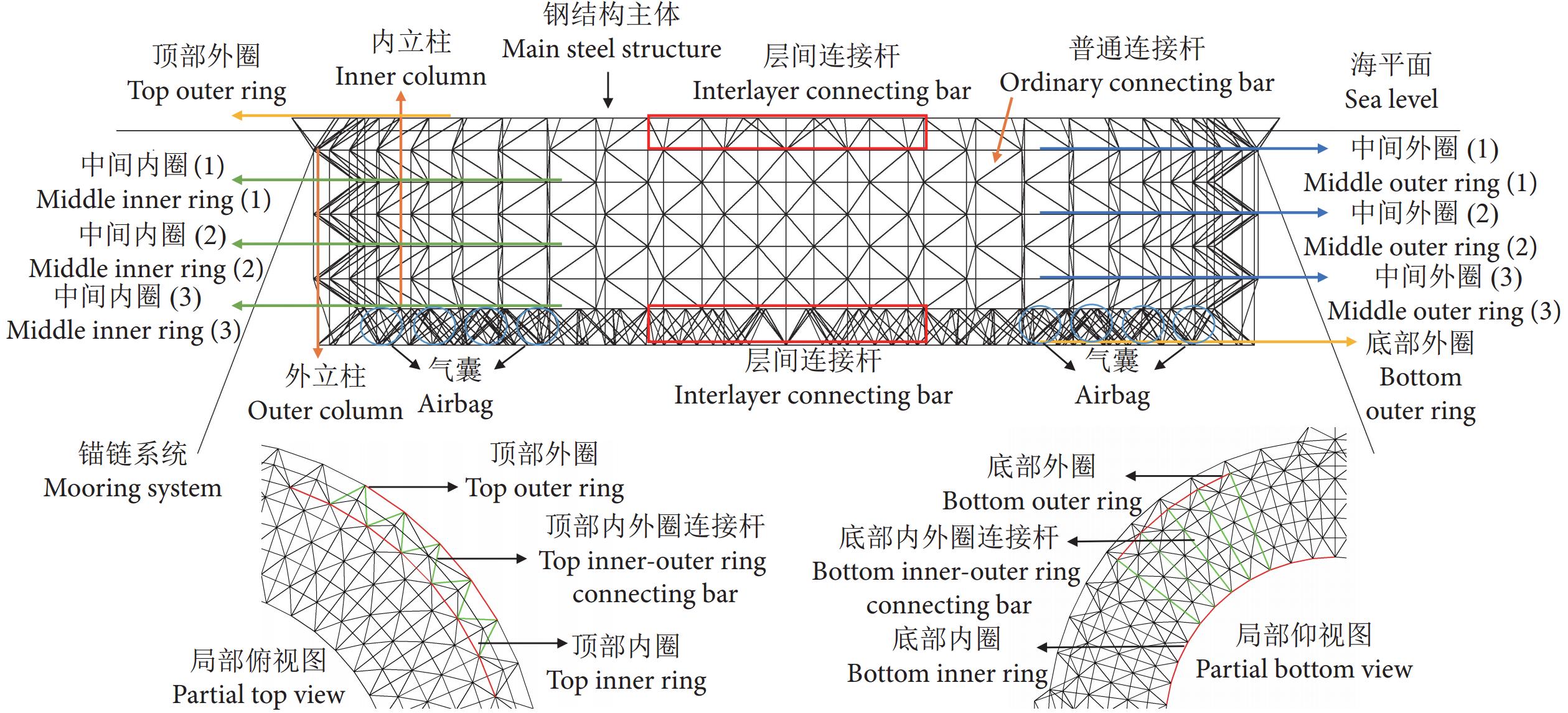

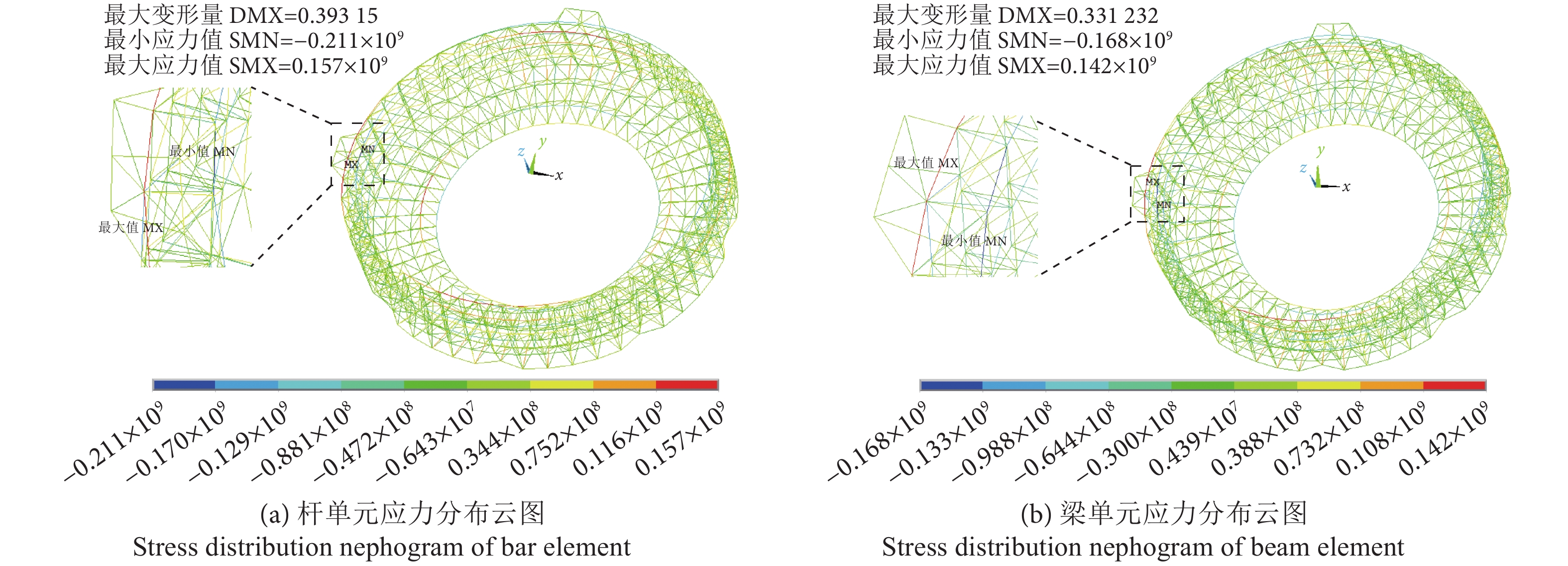

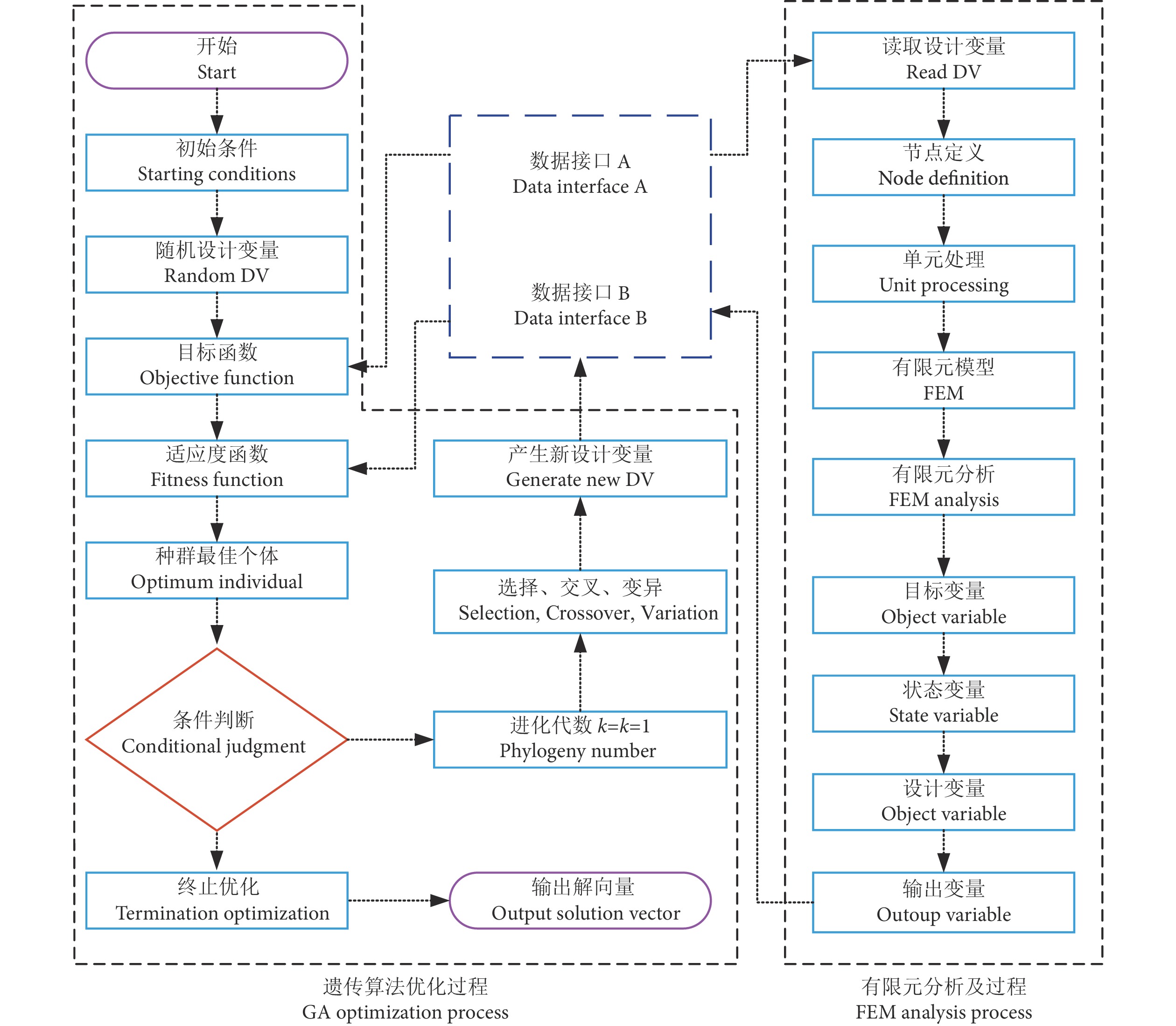

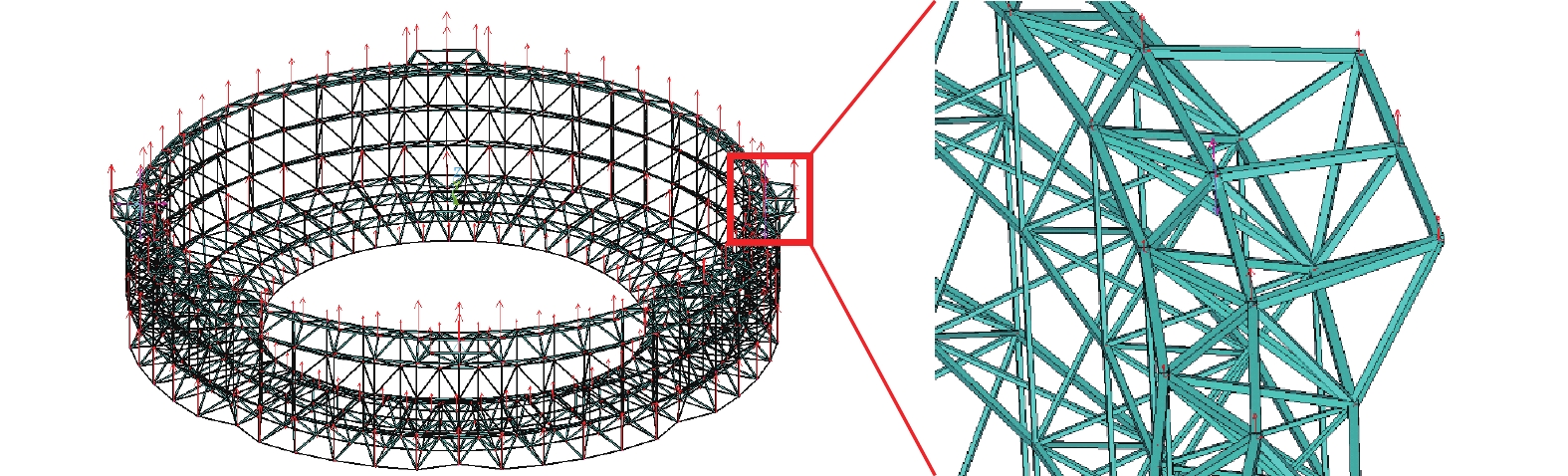

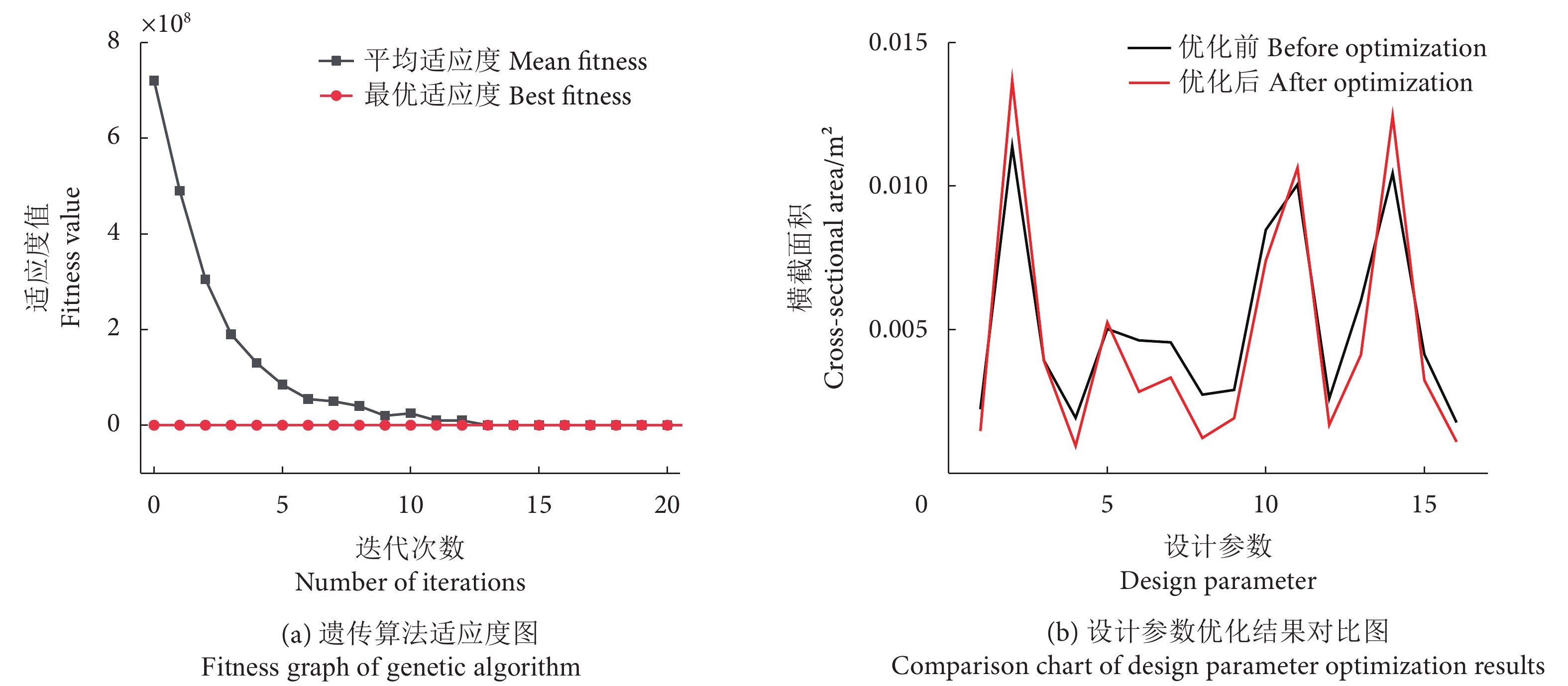

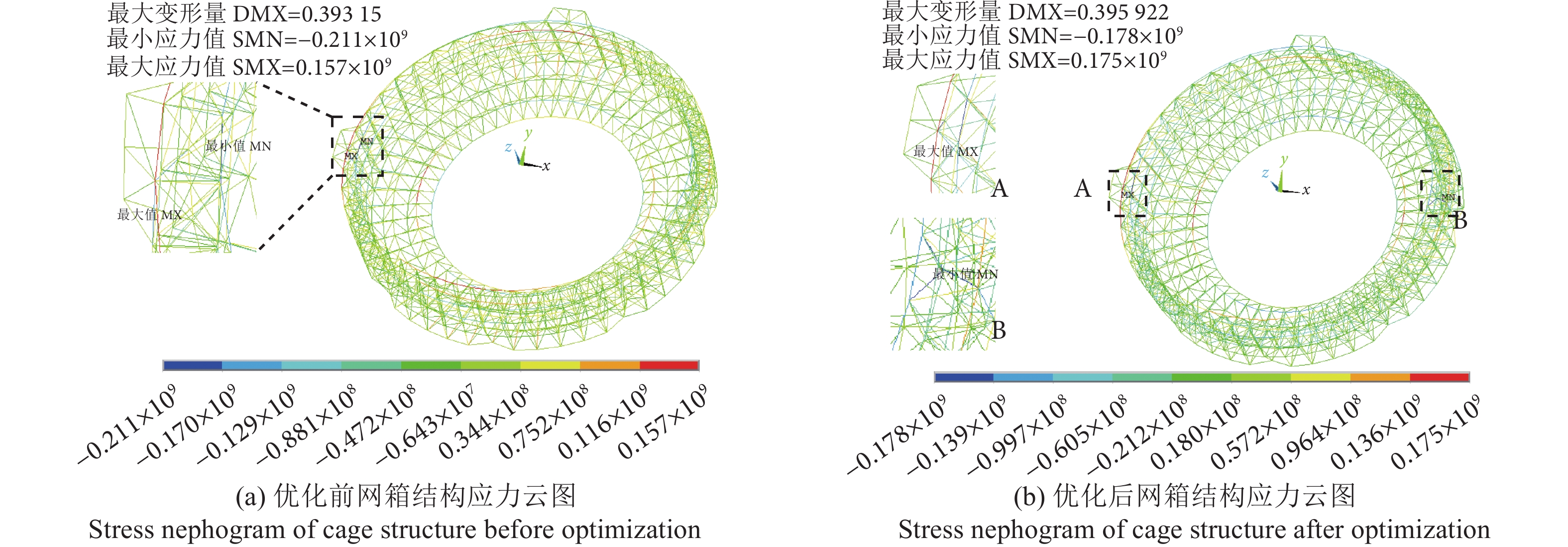

针对深海浮筏式养殖网箱由于结构复杂、载荷多样导致的有限元建模繁琐问题,提出了一种高效有限元分析与结构优化的方法。以某直径40 m的深海浮筏式养殖网箱为例,通过梳理算法与程序开发,实现了节点与单元定义、风浪流等载荷的参数化计算与施加,以及优化参数实时更新等功能,进行了基于ANSYS软件的二次开发,实现了网箱高效有限元建模与重构。在此基础上,结合遗传算法进行网箱结构优化,并通过引入幂次变异函数来增强优化算法的鲁棒性。结果表明,在结构强度一致的情况下,优化后的网箱质量减少了17.98%。该方法可为深海浮筏式养殖网箱的设计与结构优化提供参考。

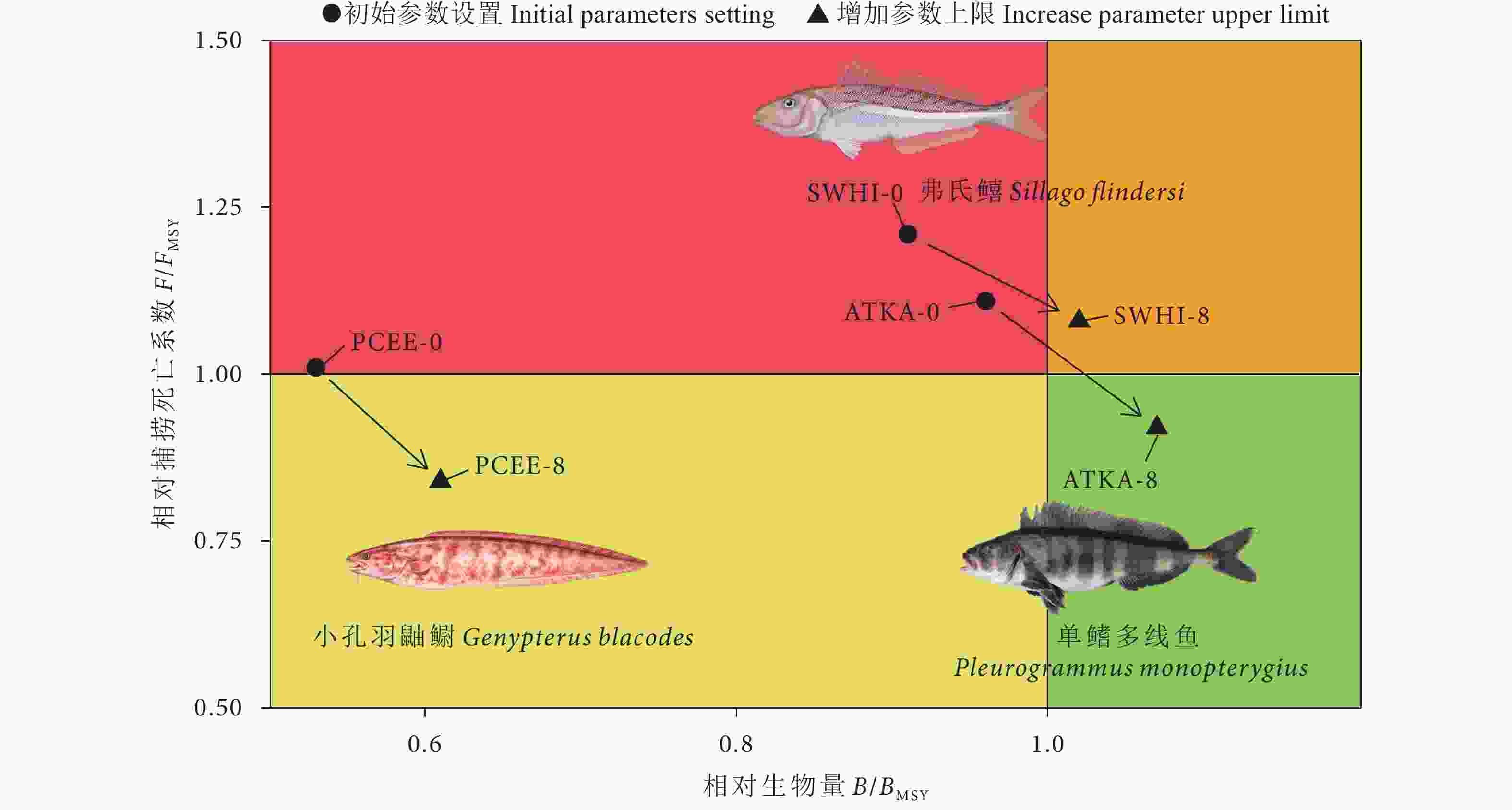

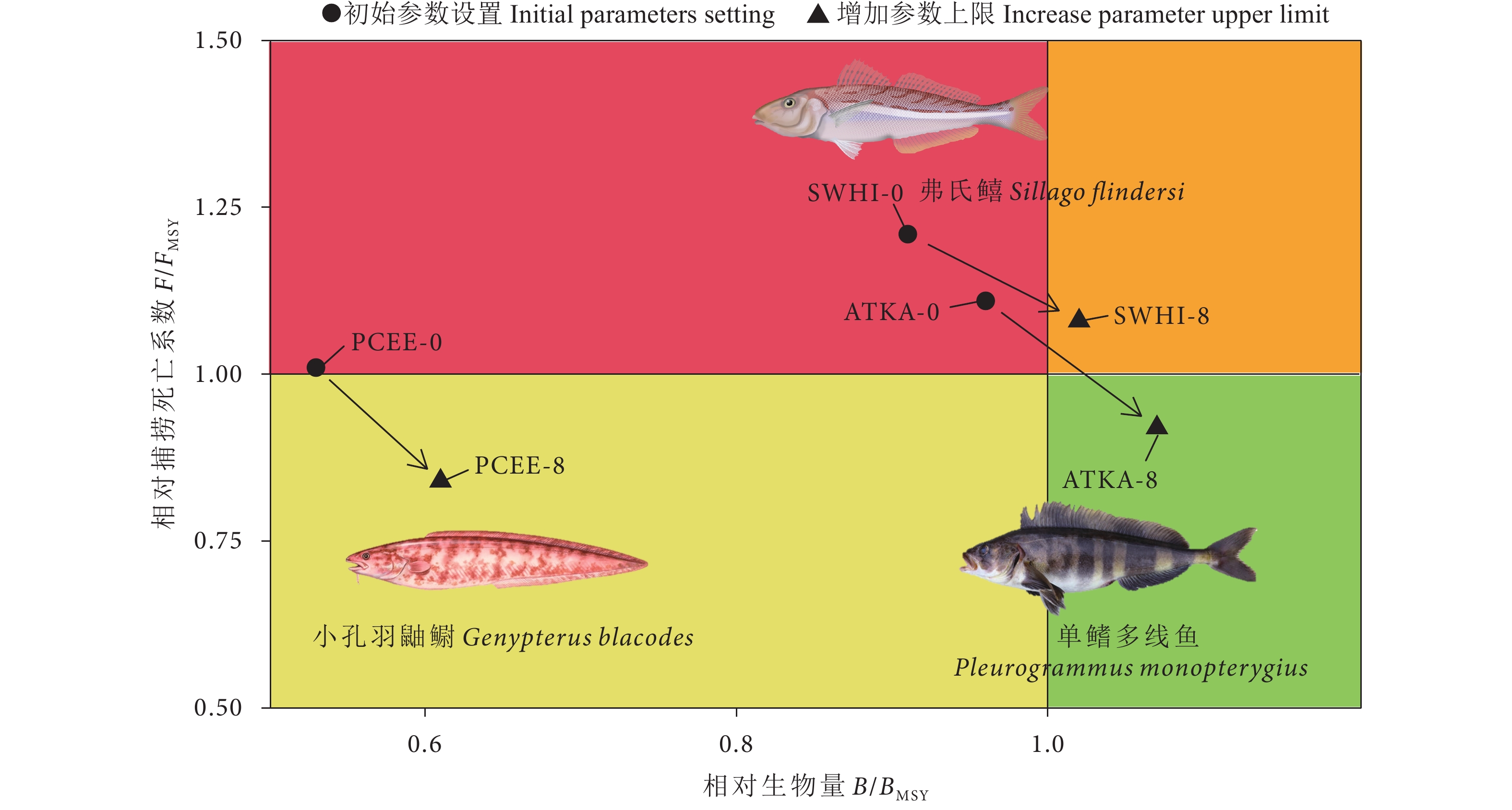

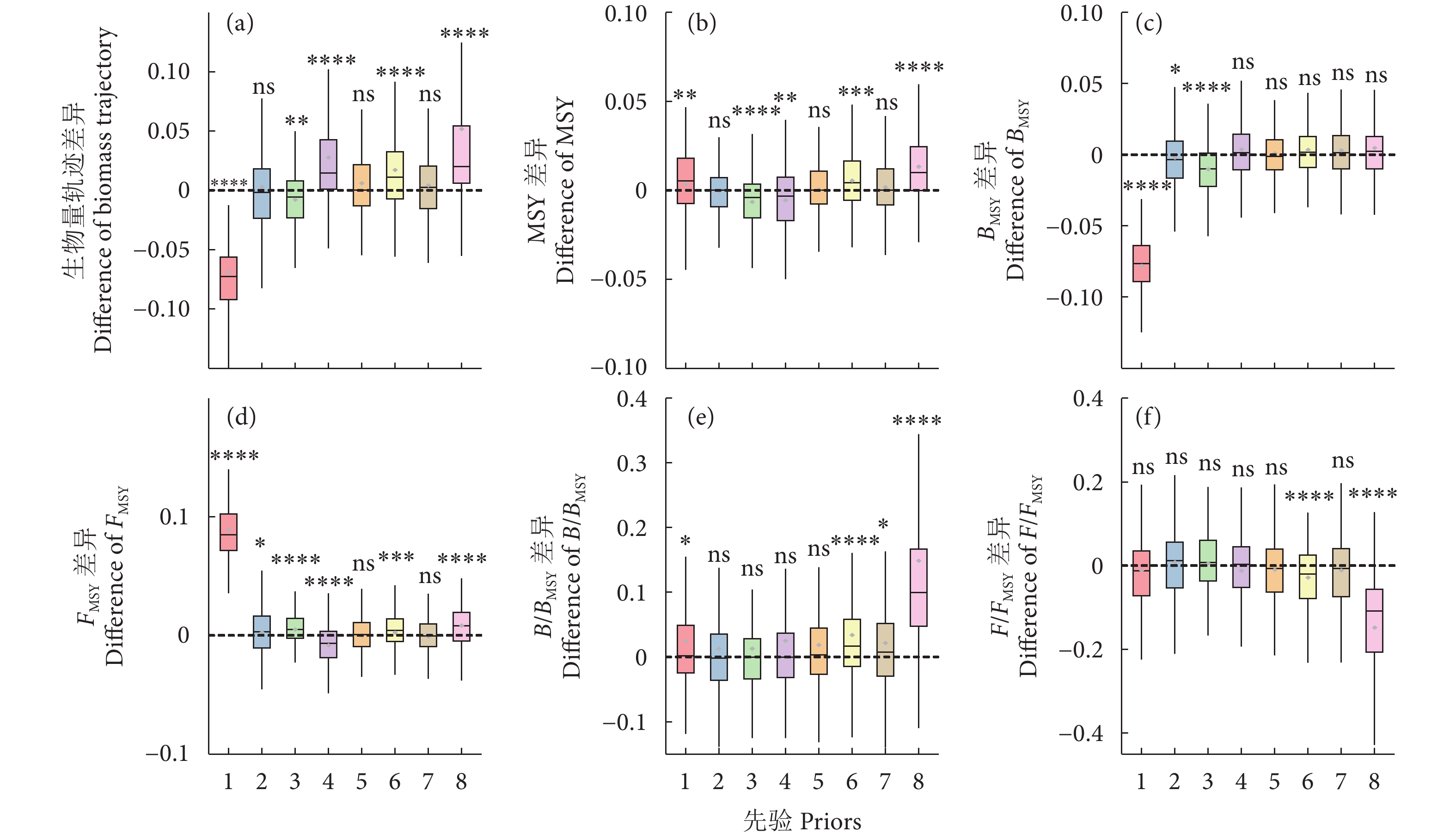

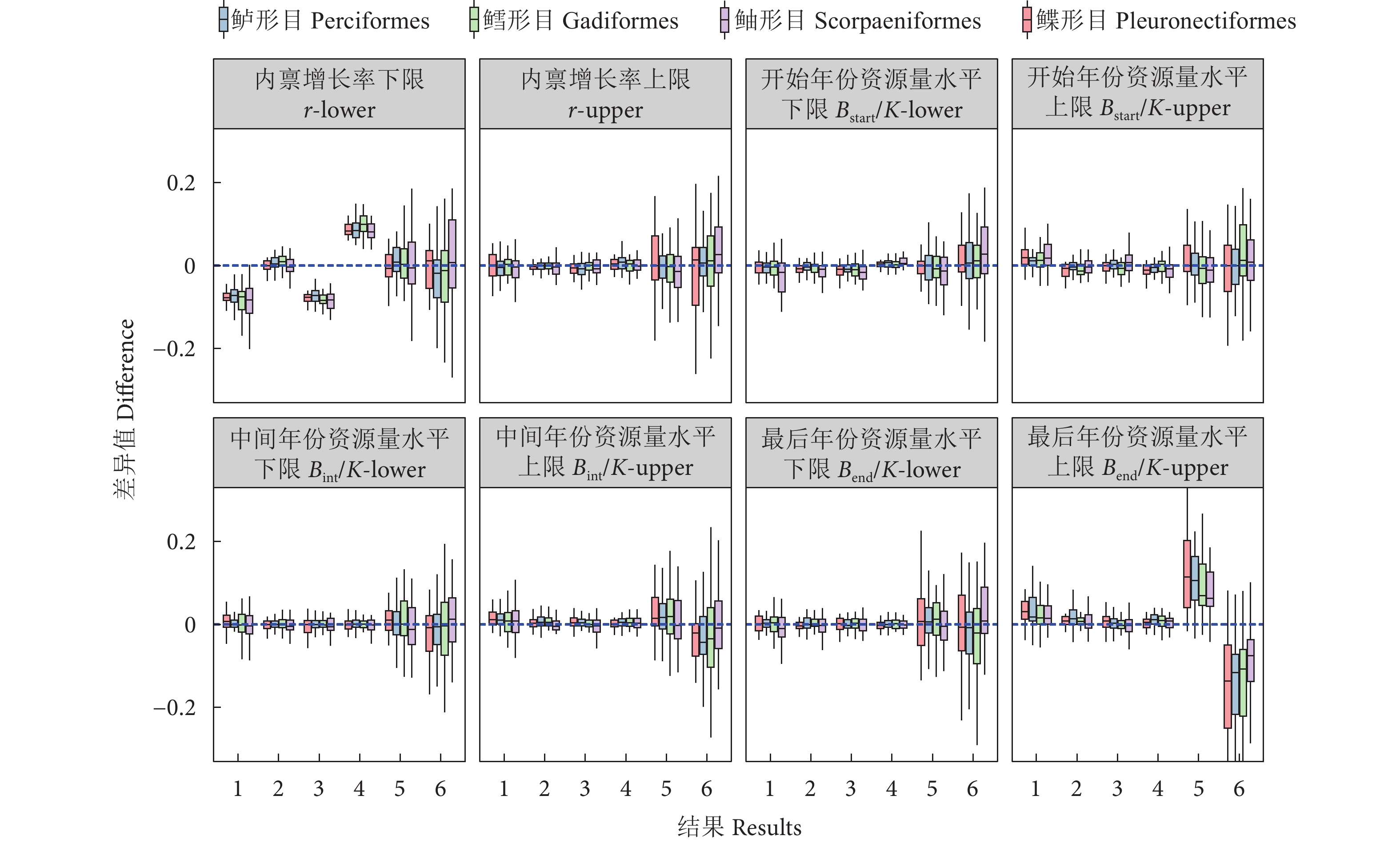

受数据不足的限制,大部分渔业难以采用传统的渔业资源评估方法为渔业管理提供建议。因此,基于数据缺乏方法的评估模型逐渐受到关注,其中CMSY是目前国际上应用广泛的数据缺乏评估方法。然而,现有研究表明,CMSY方法的评估结果对先验假设具有高度依赖性,且不同参数先验对模型输出结果的具体影响尚不明确。为探究CMSY参数先验假设对评估结果的影响,从RAM传统资源评估数据库 (RAM Legacy Stock Assessment Database) 中随机选取200个来自不同海域的鱼类及无脊椎动物种群对CMSY敏感性进行分析。系统分析了内禀增长率 (r) 以及开始、中间、最后年份的资源量水平 (Bstart/K、Bint/K、Bend/K,B为生物量,K为环境容纳量) 的上下限先验假设变化对模型估算结果 [生物量轨迹、最大可持续产量 (MSY)、最大可持续产量对应的生物量 (BMSY)、最大可持续产量对应的捕捞死亡系数 (FMSY)、相对生物量 (B/BMSY)、相对捕捞死亡系数 (F/FMSY)]的影响。结果表明:1) 生物量轨迹、BMSY、FMSY受r下限的影响大,B/BMSY、F/FMSY受Bend/K上限的影响大,而MSY受各参数先验的影响较小。2) 目级分类差异对CMSY方法的敏感性无显著性影响。3) 参数先验的改变易导致Kobe图中的种群资源状况发生象限迁移,其中Bend/K上限对其影响最大。研究表明,CMSY方法对参数先验设置具有较高的敏感性,建议使用该模型时谨慎设定参数和进行结果分析。

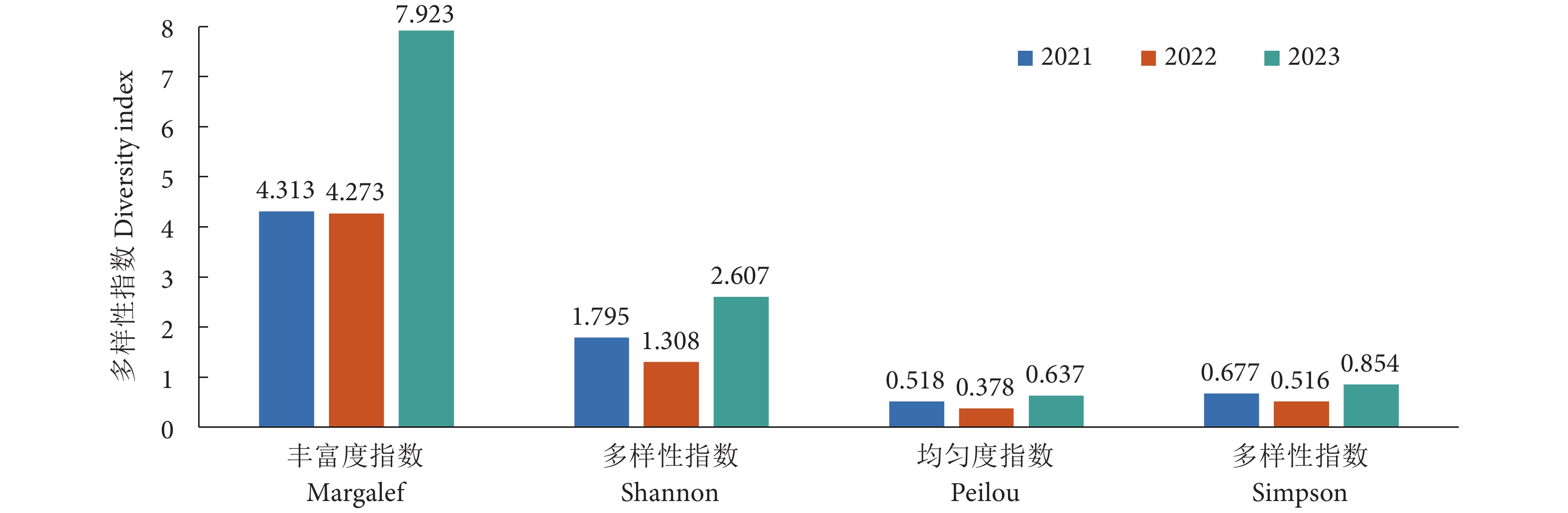

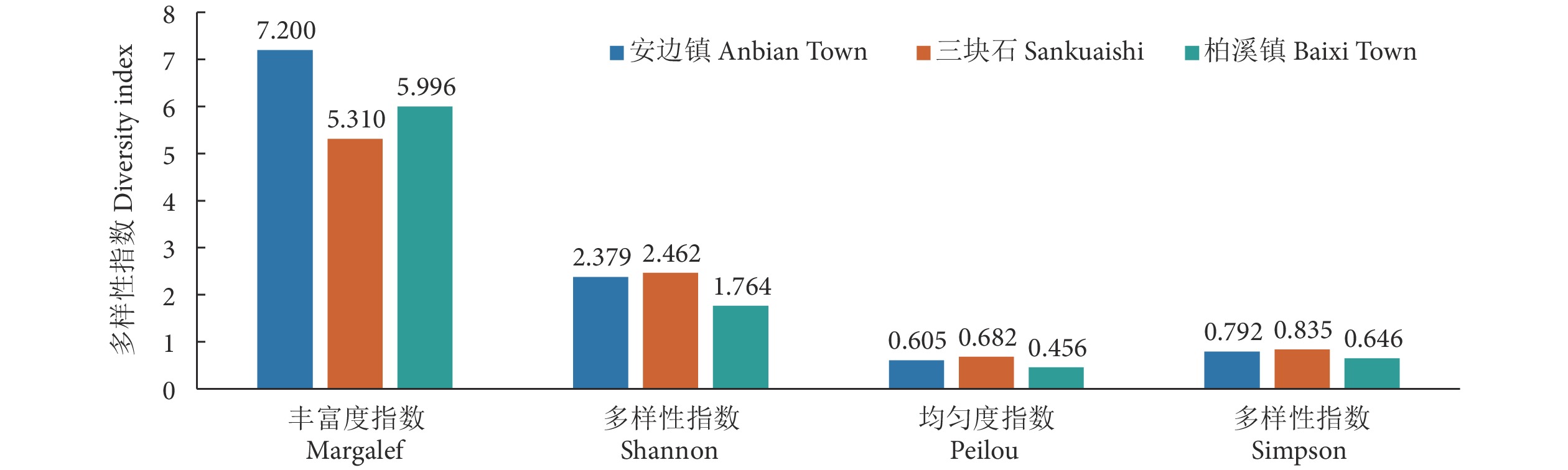

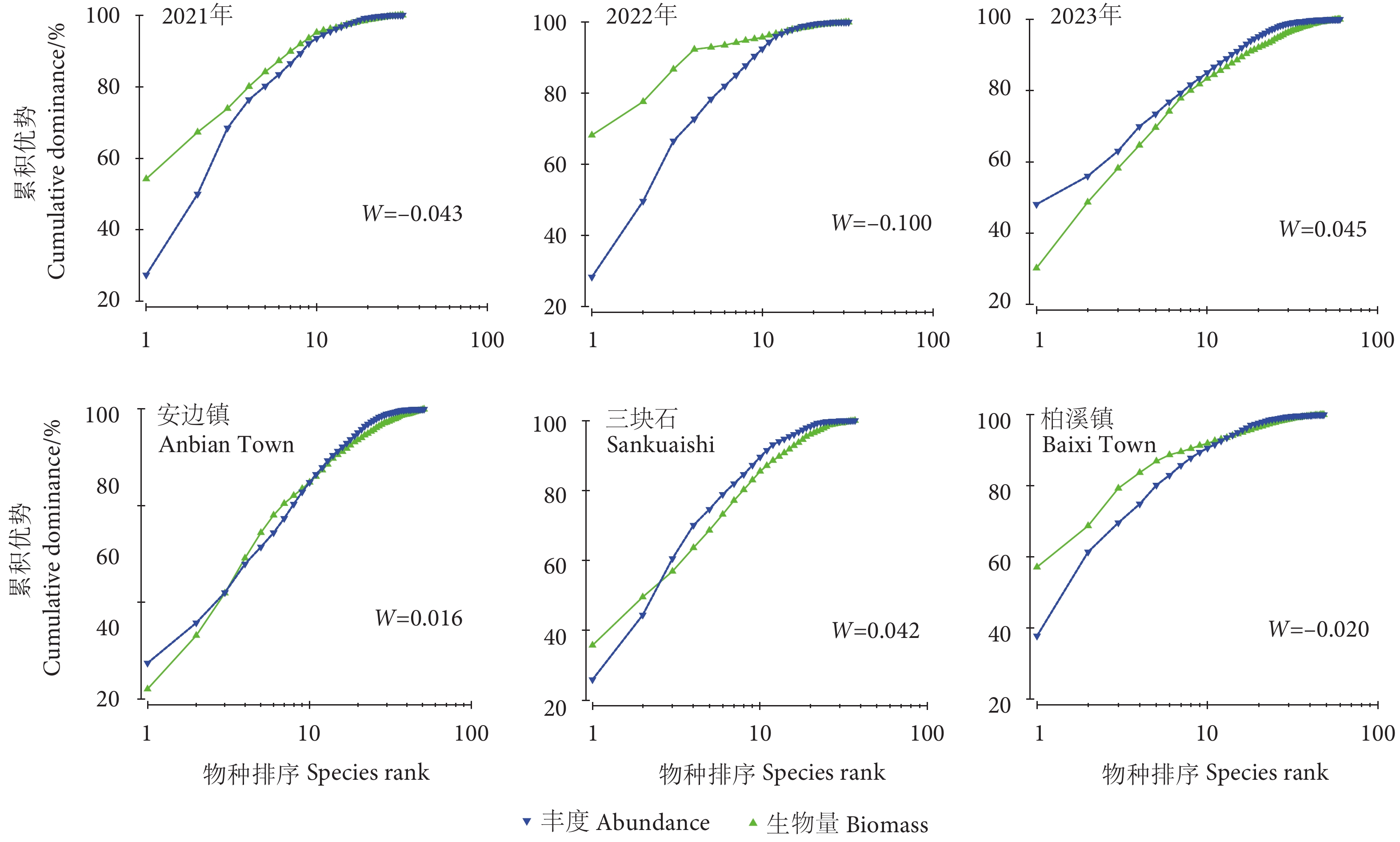

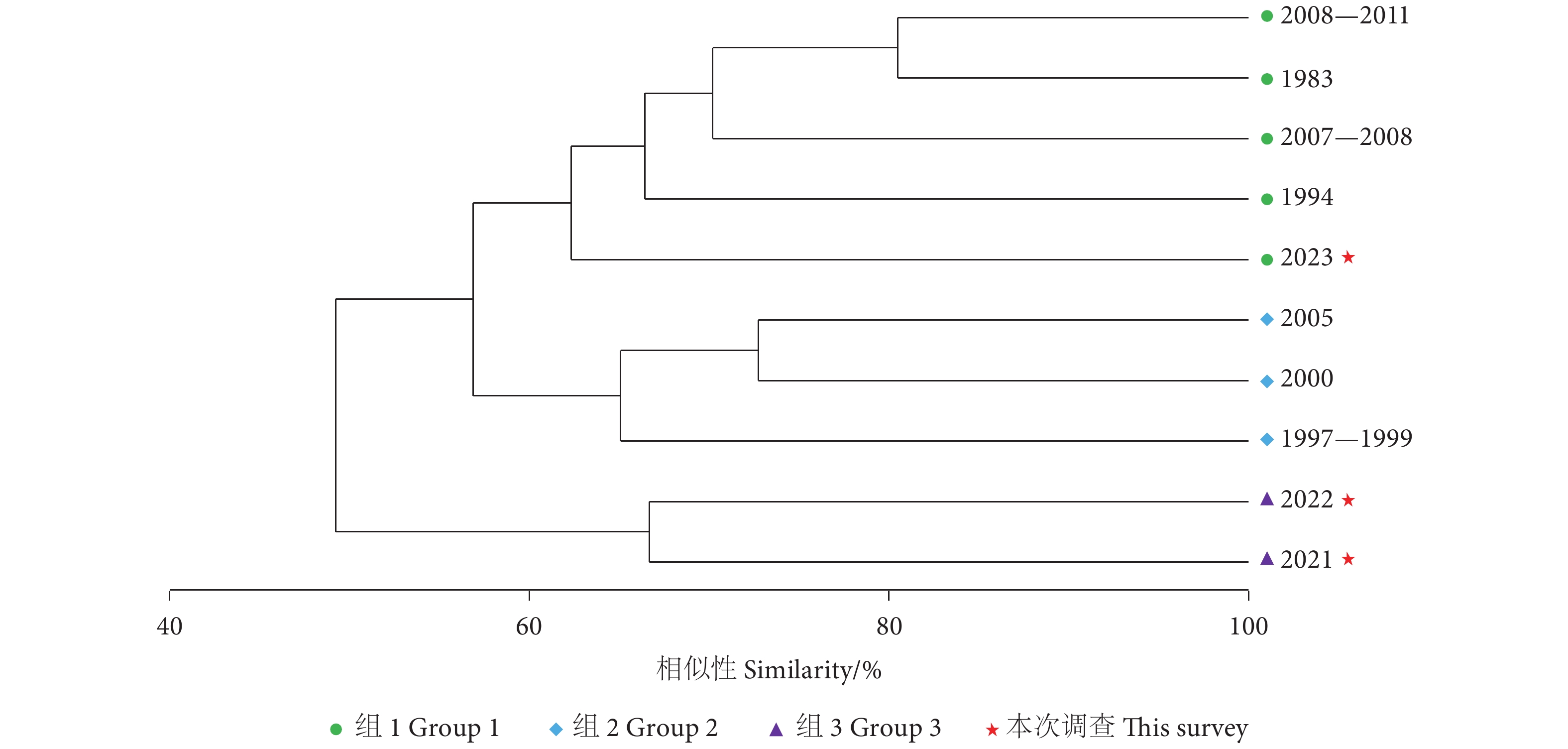

金沙江下游干流 (水富—宜宾段) 是多种长江珍稀特有鱼类的幼鱼庇护所,也是大型水利工程建设较为密集的地区之一,其鱼类生物多样性受到严重威胁。为评估其鱼类资源现状,于2021—2023年在宜宾市安边镇、三块石及柏溪镇3个江段开展了10次调查。结果显示,共采集鱼类7目20科50属69种,其中鲤形目最多 (48种);长江上游特有鱼类17种,国家重点保护野生动物7种,外来物种8种。群落优势种以铜鱼 (Coreius heterodon)、瓦氏黄颡鱼 (Tachysurus vachelli)、粗唇鮠 (Leiocassis crassilabris) 为主。生物多样性指数中仅Margalef丰富度指数呈现出时间和空间的显著性差异 (p<0.05)。ABC曲线结果表明,鱼类群落整体处于中度干扰状态,但大个体优势种呈增加趋势。聚类分析结果显示,在56.71%的相似性水平上,2021和2022年的鱼类种类较为相似,归为一组;而2023年的种类与历史记录较为相似,归为另一组;与2021—2022年相比,2023年金沙江下游干流 (水富—宜宾段) 的鱼类种类有所增加。建议后续持续开展鱼类增殖放流、控制外来鱼类入侵以及加强科研监测等措施,进一步推动金沙江及长江鱼类种群数量的恢复。

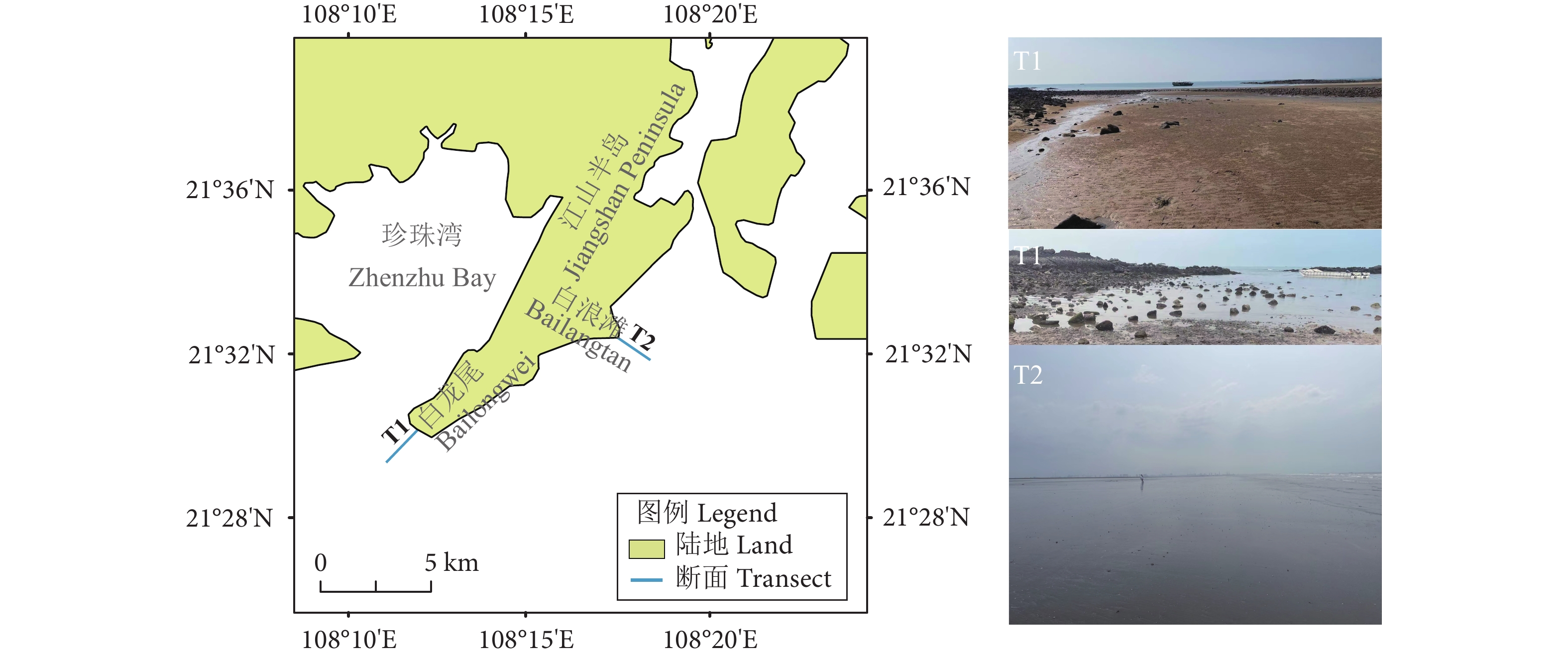

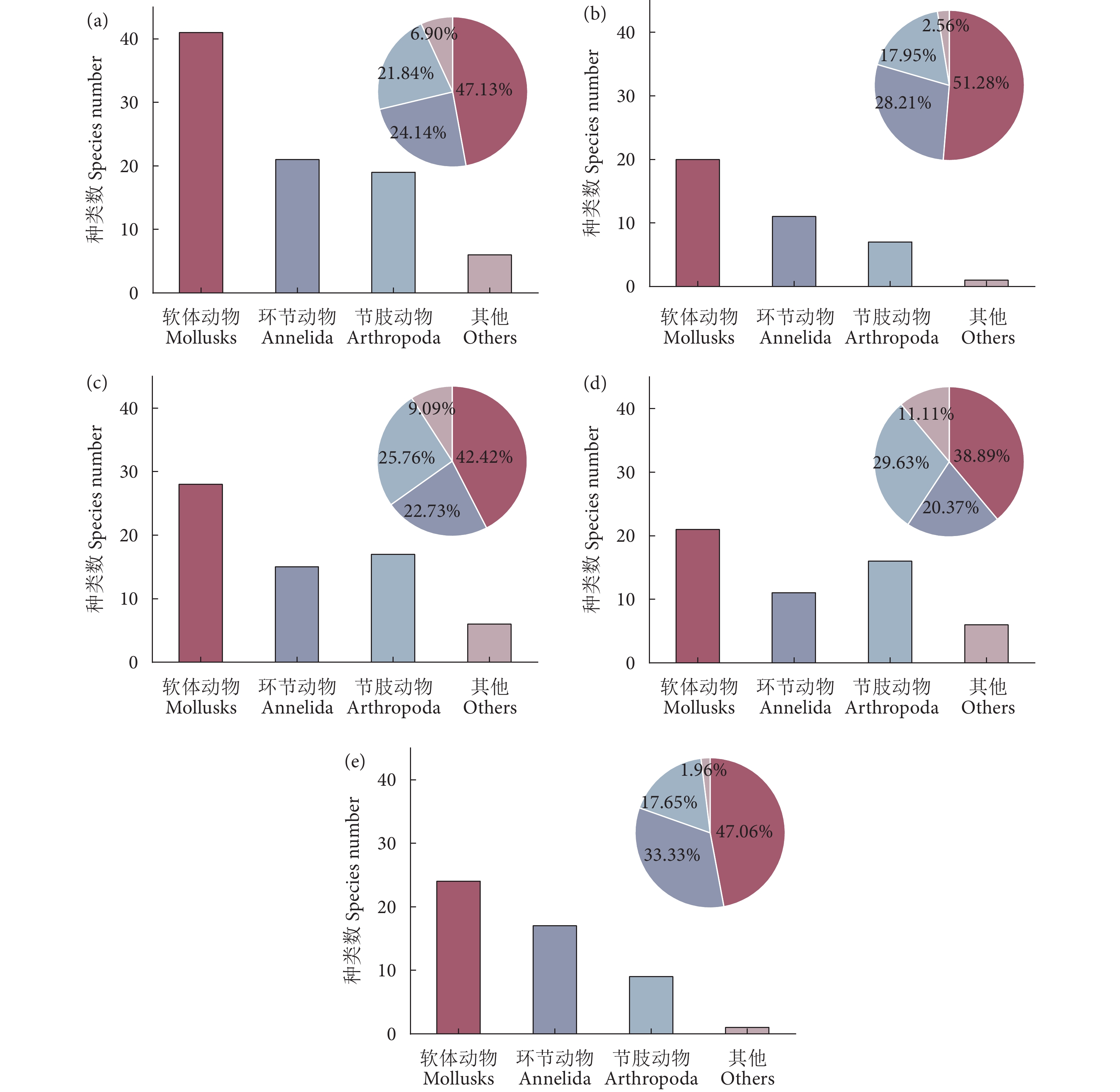

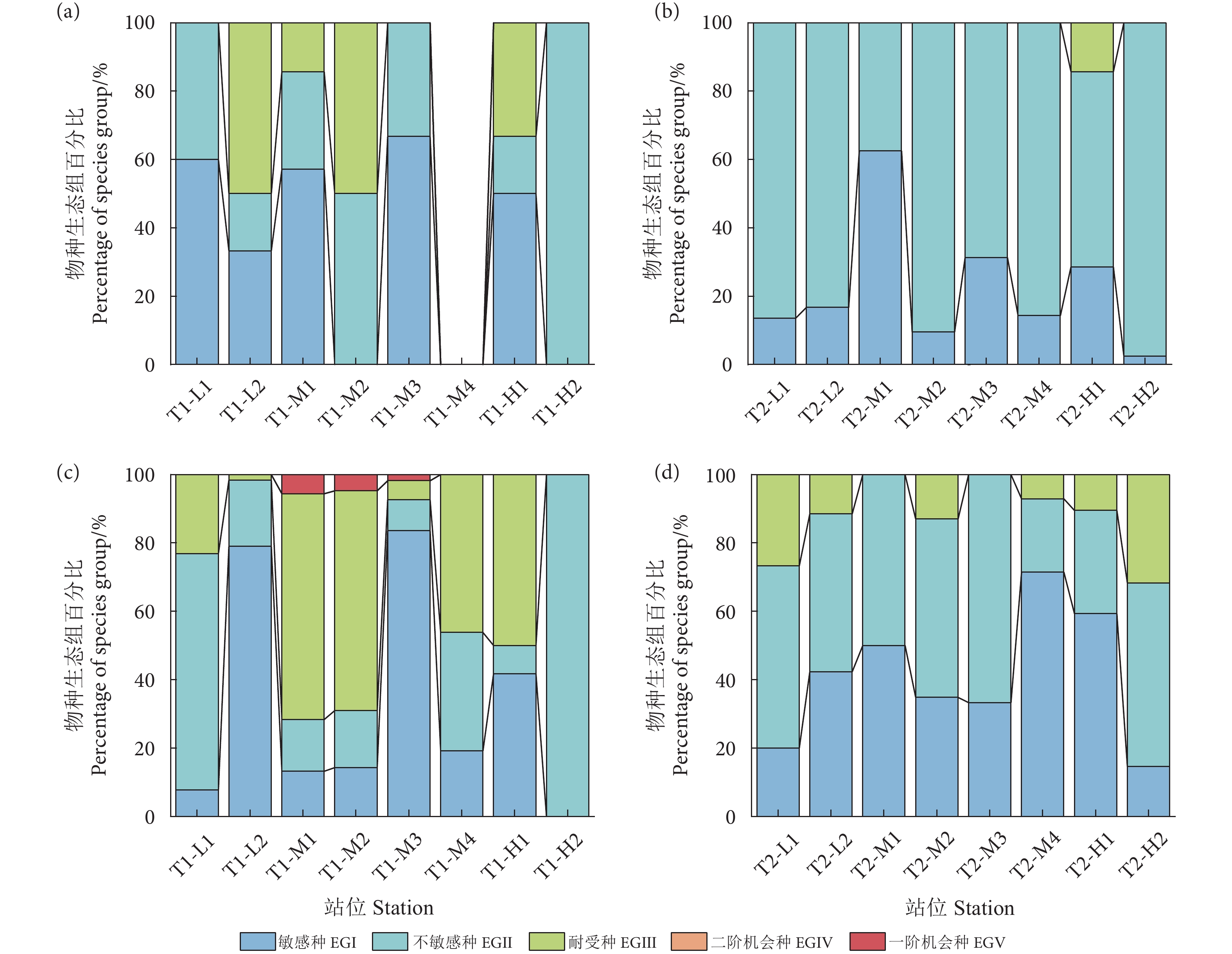

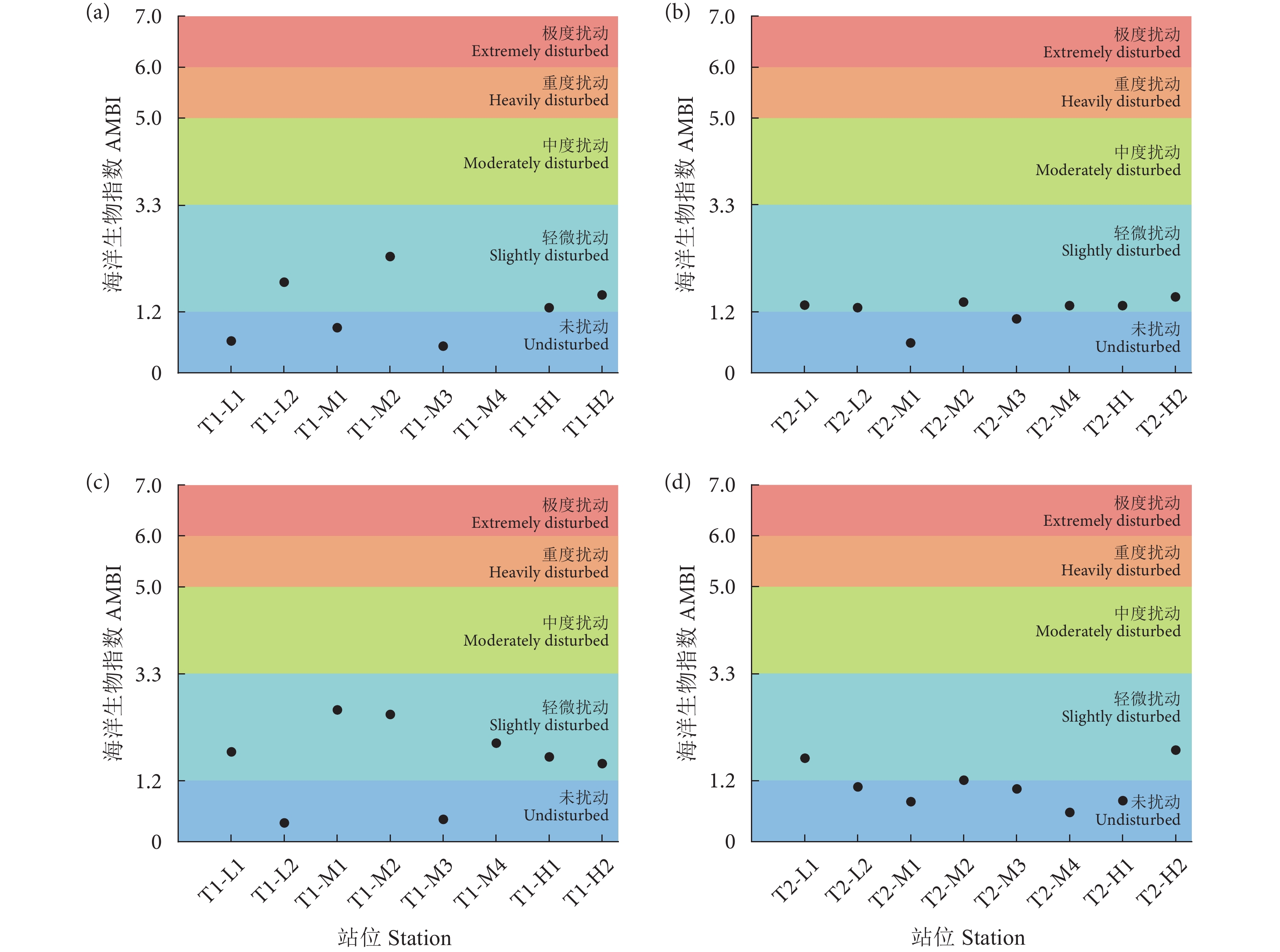

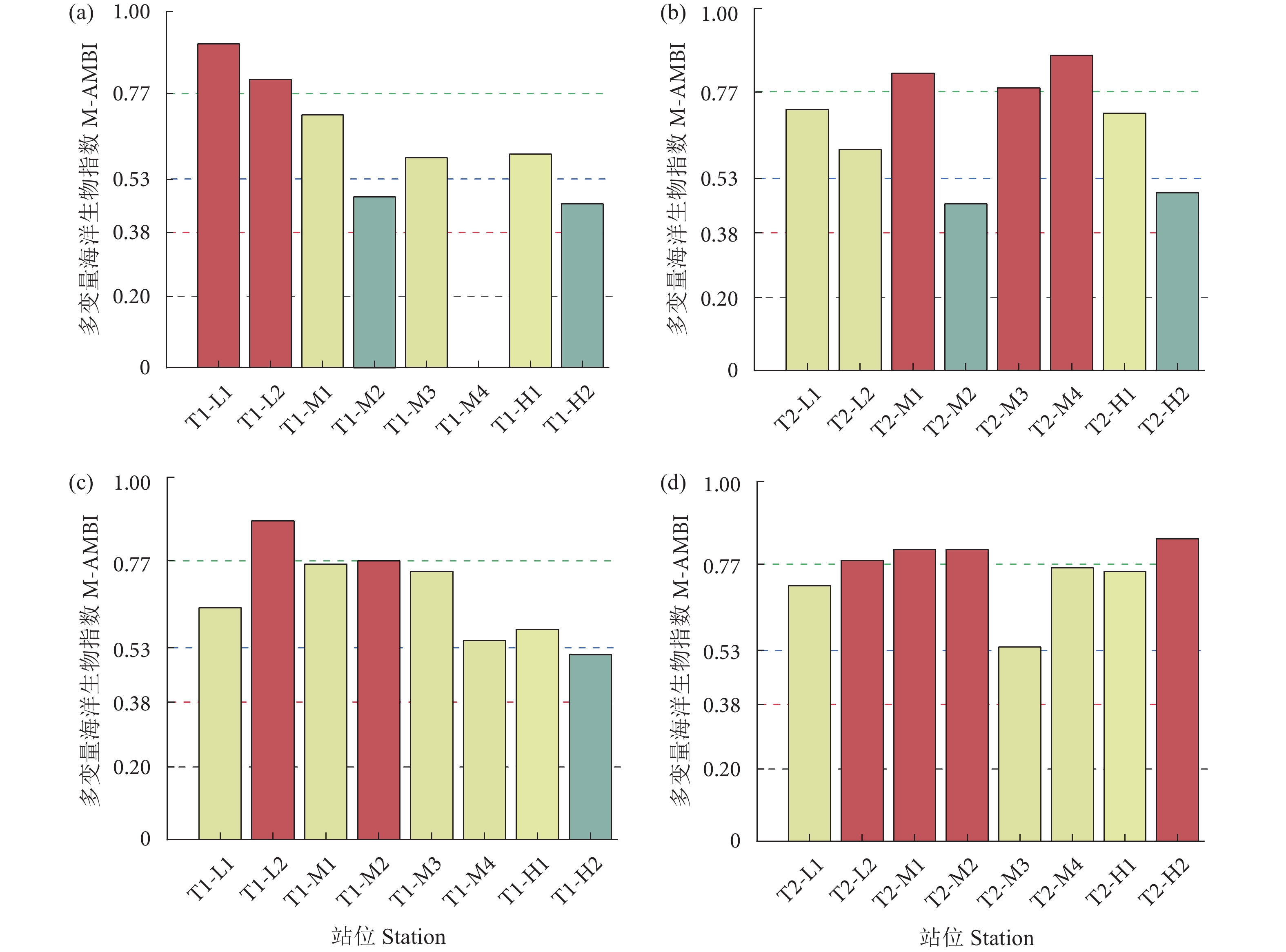

潮间带是海陆生态系统的过渡地带,对人类活动干扰较为敏感。为探究不同人类活动下北部湾江山半岛潮间带大型底栖动物多样性,并揭示其底栖生态质量,于2023年秋季 (11月) 和2024年春季 (4月) 分别对江山半岛白龙尾和白浪滩2个潮间带断面开展了大型底栖动物调查,分析其种类组成、栖息密度、生物量、优势种及生物多样性,并用海洋生物指数 (AZTI Marine Biotic Index, AMBI) 和多变量海洋生物指数 (M-AMBI) 对生态质量进行了评估。结果显示,共采集到大型底栖动物87种,其中软体动物41种,环节动物 21种和节肢动物 19种,其他类群动物6种;春季大型底栖动物的平均栖息密度、生物量和香农多样性指数均低于秋季;相对重要性指数 (Index of Relative Importance, IRI) 结果显示,2个断面优势种存在明显的季节更替且无共有优势种。AMBI和M-AMBI评估结果表明,虽然白龙尾断面受到的扰动整体略高于白浪滩断面,但总体而言,2个断面的生态质量均处于良好水平。

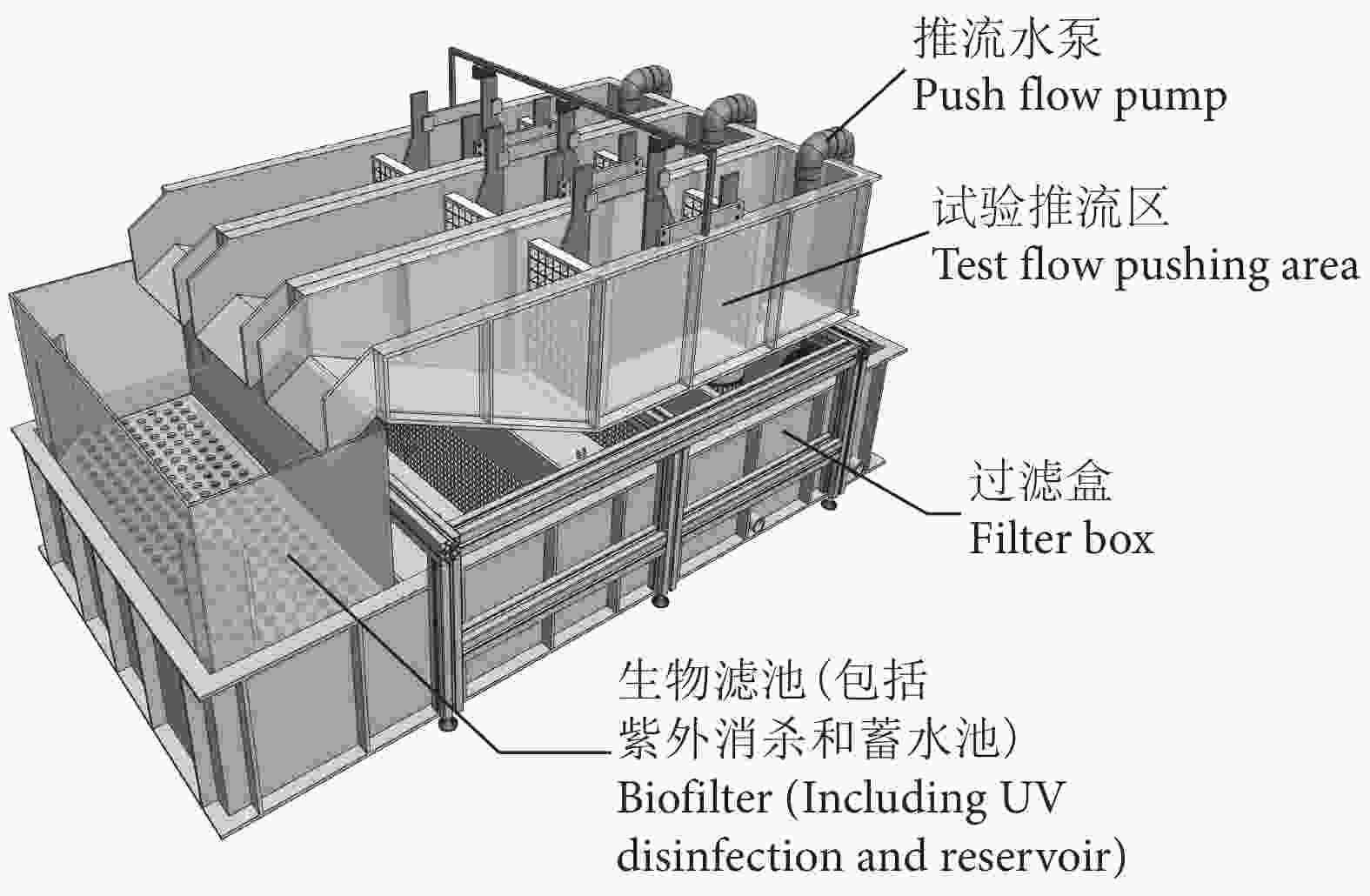

水解法臭氧具有显著的杀菌和净化作用,在循环水养殖系统中展现出广阔的应用前景。为探明水解法臭氧的水质净化效果,研究构建了以该技术为核心的花鲈 (Lateolabrax japonicus) 循环水养殖系统,进行了为期120 d的养殖实验,并设置了30、60和90 min 3种不同的臭氧曝气时间处理组。结果显示:1) 在高密度养殖条件下,花鲈生长良好,体质量日均增长约4.43 g,成活率达70.22%,且养殖过程中未出现鱼病;2) 水解法臭氧曝气能净化养殖尾水,显著去除氨氮 (NH3-N) 和亚硝酸盐 (${\mathrm{NO}}_2^{\text{−}}$),降低化学需氧量 (COD),同时提升水体溶解氧 (DO)和pH,且对水体总氮 (TN) 和硝酸盐 (${\mathrm{NO}}_3^{\text{−}}$) 的影响较小;3) 水解法臭氧曝气时间越长,循环水养殖系统中的COD、NH3-N、${\mathrm{NO}}_2^{\text{−}}$的去除效果越好,在通气90 min条件下 (臭氧质量浓度达0.63 mg·L−1),COD、NH3-N和${\mathrm{NO}}_2^{\text{−}}$的去除率分别达到44.32%、36.85%和79.27%。综上所述,水解法臭氧能有效提高循环水养殖密度、降低鱼病发生率,并显著净化尾水。

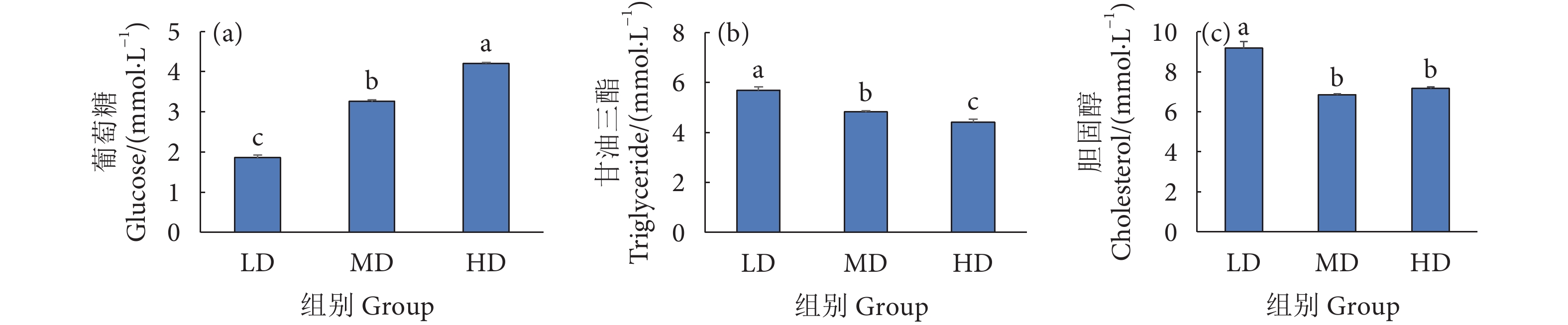

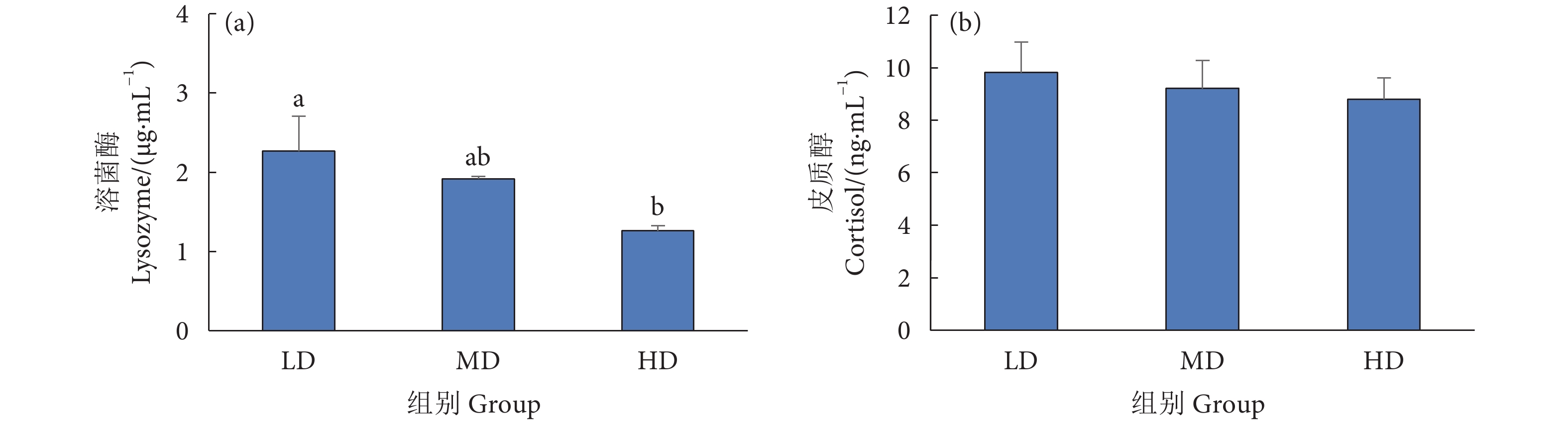

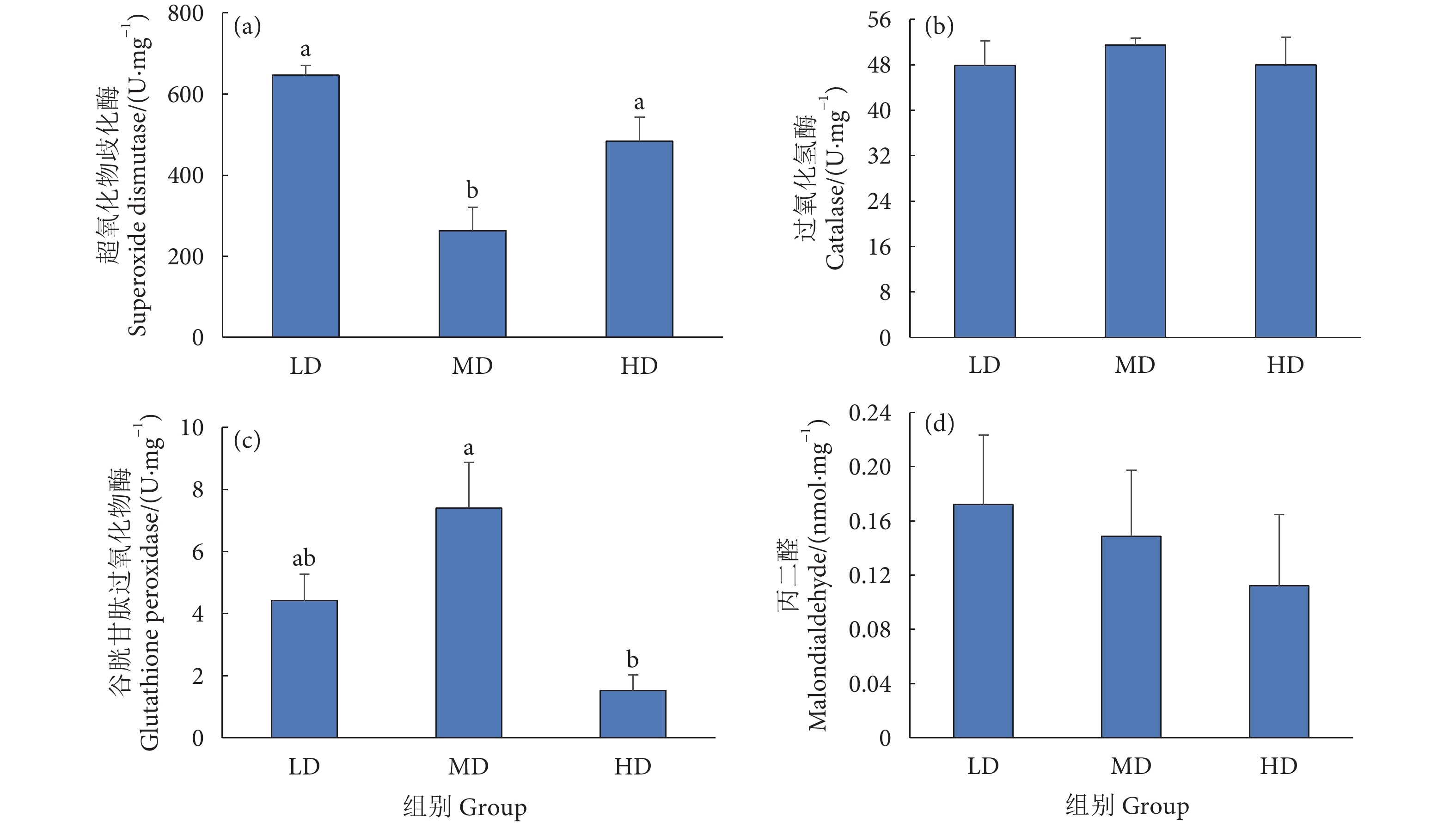

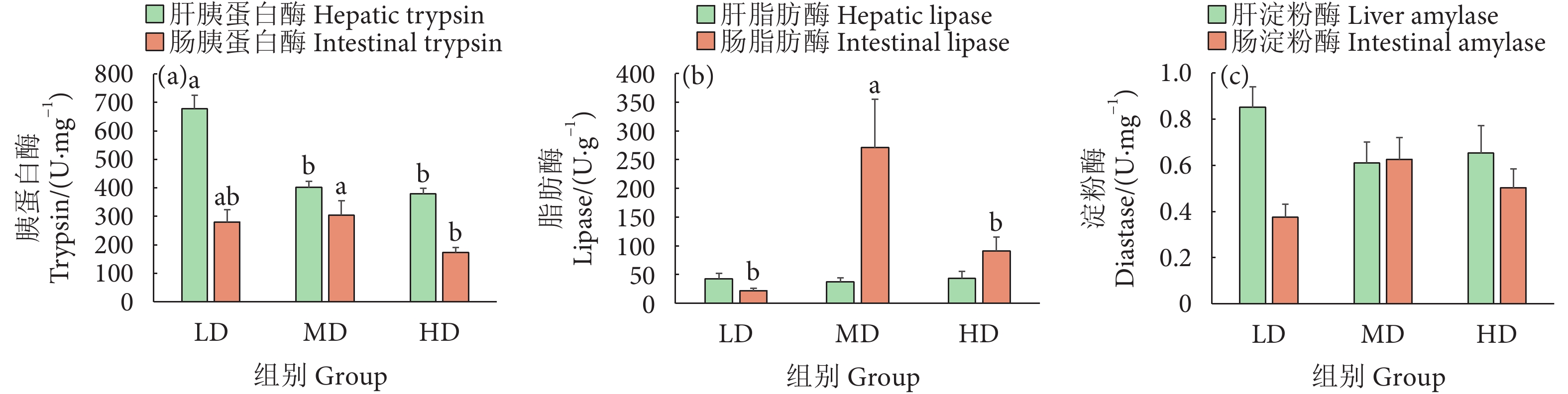

瓦氏黄颡鱼 (Pelteobagrus vachelli) 是长江流域的特色土著鱼类,具有广阔的发展前景。为探究陆基循环水养殖模式下瓦氏黄颡鱼幼鱼对不同密度的响应,设置了低密度组 [LD, (2.03±0.09) kg·m−3]、中密度组 [MD, (3.49±0.37) kg·m−3] 和高密度组 [HD, (5.03±0.11) kg·m−3] 3个密度组,对其进行56 d的养殖实验,测定其生长性能和生理生化指标。结果显示,MD组的增长率显著高于其他组,饲料系数低于其他组,表现出更优的生长性能。体长和体质量的变异系数无显著性差异 (p>0.05),但最低值均出现在MD组,表明MD组瓦氏黄颡鱼幼鱼的生长离散程度较低,规格较均匀。血清葡萄糖 (GLU)含量在HD组达到最大值 (p<0.05),而甘油三酯 (TG) 和总胆固醇 (TC) 含量在LD组达到最大值 (p<0.05)。溶菌酶 (LZM) 活性随着养殖密度的增加呈下降趋势,而皮质醇含量无显著性差异 (p>0.05)。MD组肝脏超氧化物歧化酶 (SOD) 活性最低 (p<0.05),谷胱甘肽过氧化物酶 (GSP-Px) 活性最高 (p<0.05)。过氧化氢酶 (CAT) 活性和丙二醛 (MDA) 含量在各密度组间无显著性差异 (p>0.05)。肠道胰蛋白酶 (Trypsin)、脂肪酶 (LPS) 和淀粉酶 (AMS) 活性均在MD组达到最高值。研究表明,在本陆基循环水系统中,瓦氏黄颡鱼幼鱼在3.49 kg·m−3养殖密度下表现出最佳的生长性能和生理状态。

探究光照时长对大口黑鲈 (Micropterus salmoides) 性腺发育的影响,以解决反季节繁殖中因光照不足导致的亲鱼产卵量少、出苗率低等问题。选取450尾体质量为 (420.8±30.5) g、性腺发育至III期的大口黑鲈,随机分为3组 (6L18D、12L12D和18L6D组),每天分别在6、12和18 h的光照时长下养殖,其他时间为黑暗,每组设3个平行,包括雌、雄个体共50尾,实验周期为60 d。通过测定和分析大口黑鲈体质量、肝体比 (Hepatosomatic index, HSI)、脏体比 (Viscerasomatic index, VSI)、性腺指数 (Gonadsomatic index, GSI)、性类固醇激素水平,以及性腺组织学切片观察和性腺发育相关基因的表达分析,评估光周期对其性腺发育和生长性能的影响。结果显示,18L6D组大口黑鲈体质量高于12L12D和6L18D组,但差异不显著 (p>0.05),其HSI、VSI和GSI均显著高于12L12D和6L18D组 (p<0.05)。性腺组织学切片显示,18L6D和12L12D组的精巢与卵巢大多发育至V期,6L18D组多处于IV期,少数发育至V期。18L6D与12L12D组雄鱼睾酮 (Testosterone, T) 浓度差异较小 (p>0.05),但均显著高于6L18D组 (p<0.05)。18L6D组雌鱼雌二醇 (Estradiol, E2) 浓度显著高于其他2组 (p<0.05)。18L6D组雄鱼精巢中dmrt1和gsdf基因与雌鱼卵巢中foxl2和cyp19a1a基因的表达量均显著高于其他2组 (p<0.05)。综上,适宜范围内增加光照时长有助于促进大口黑鲈性腺发育。

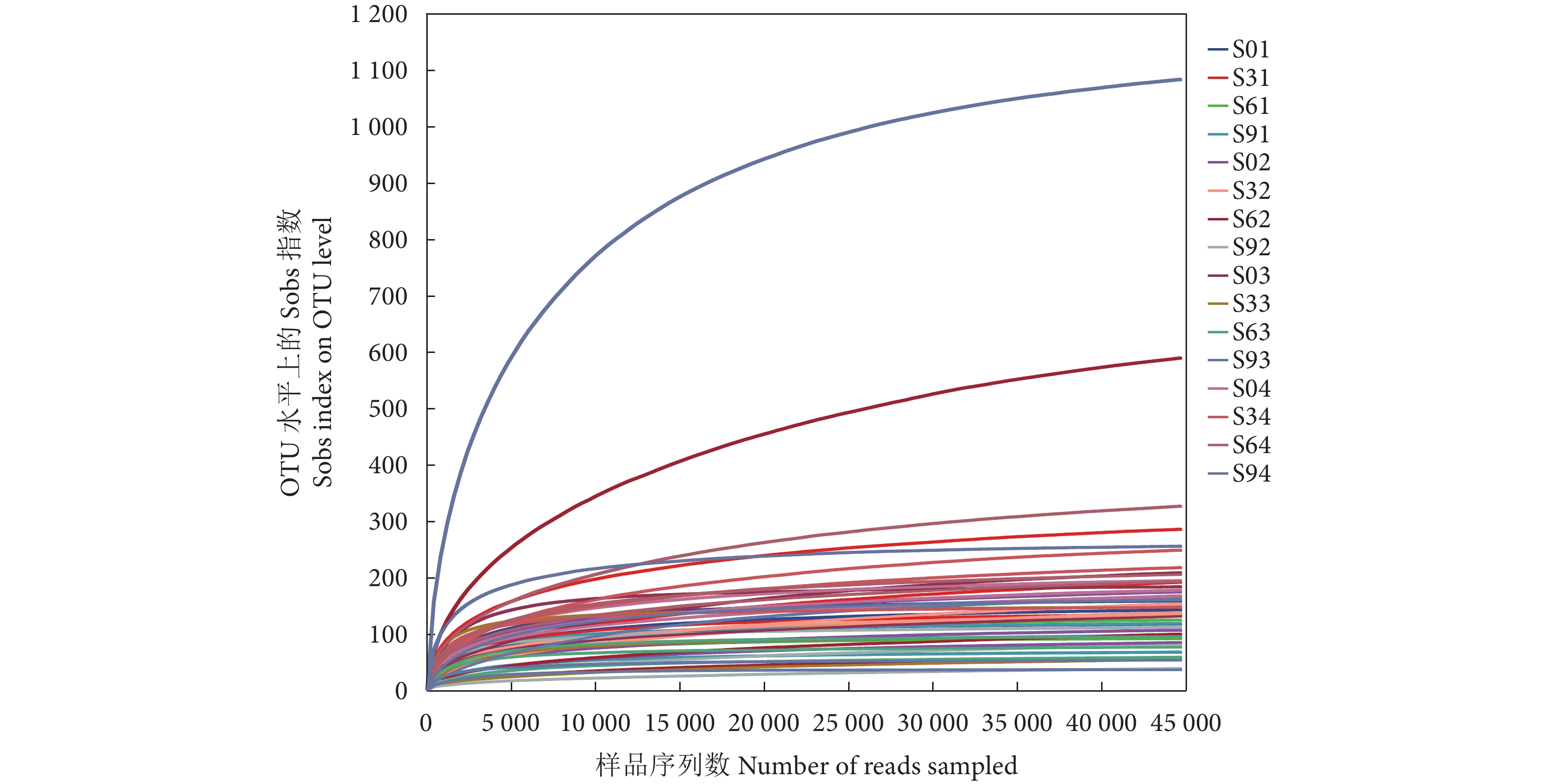

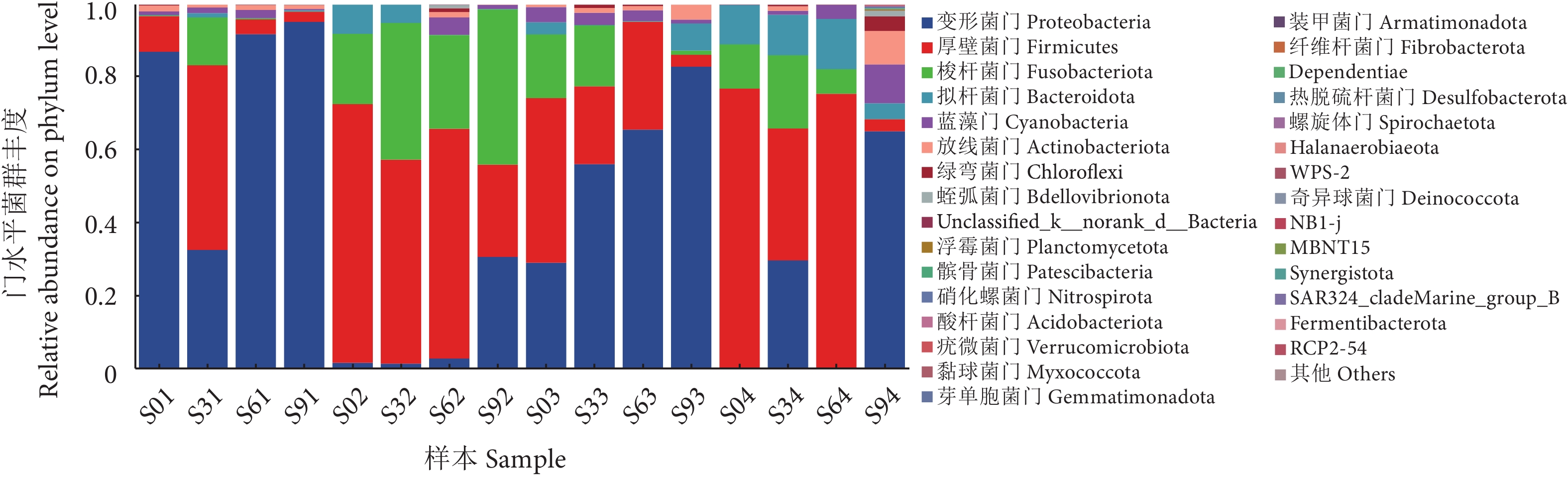

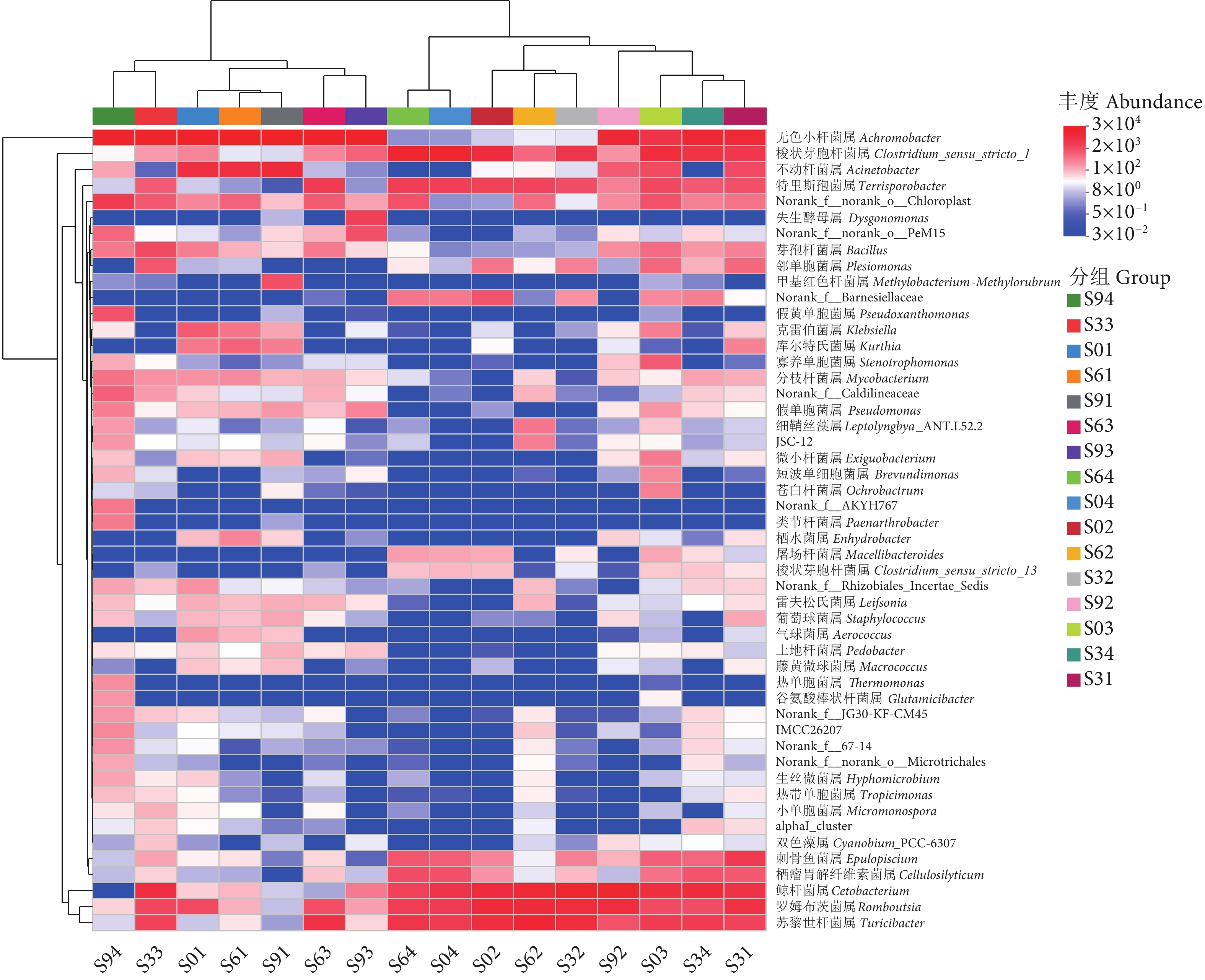

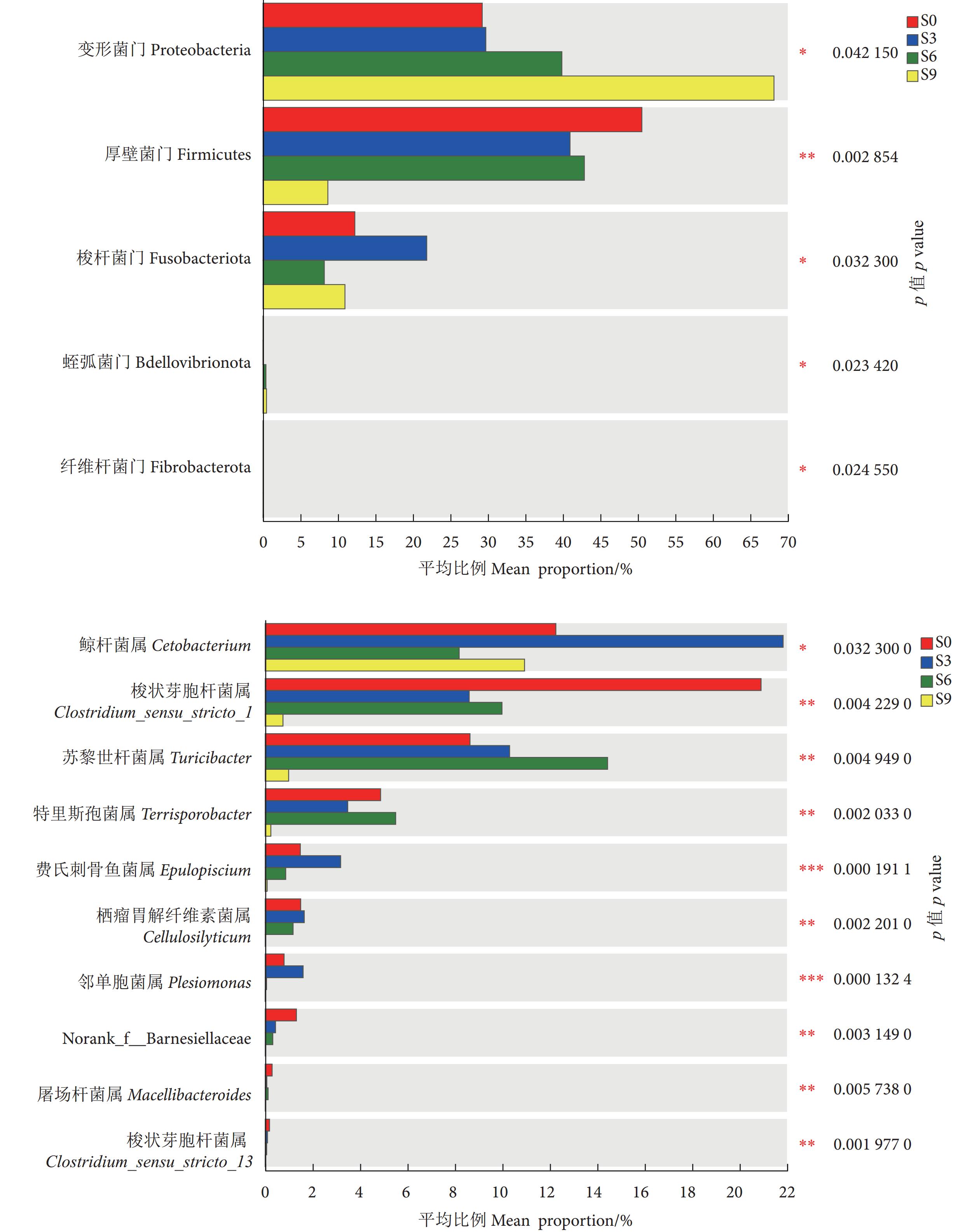

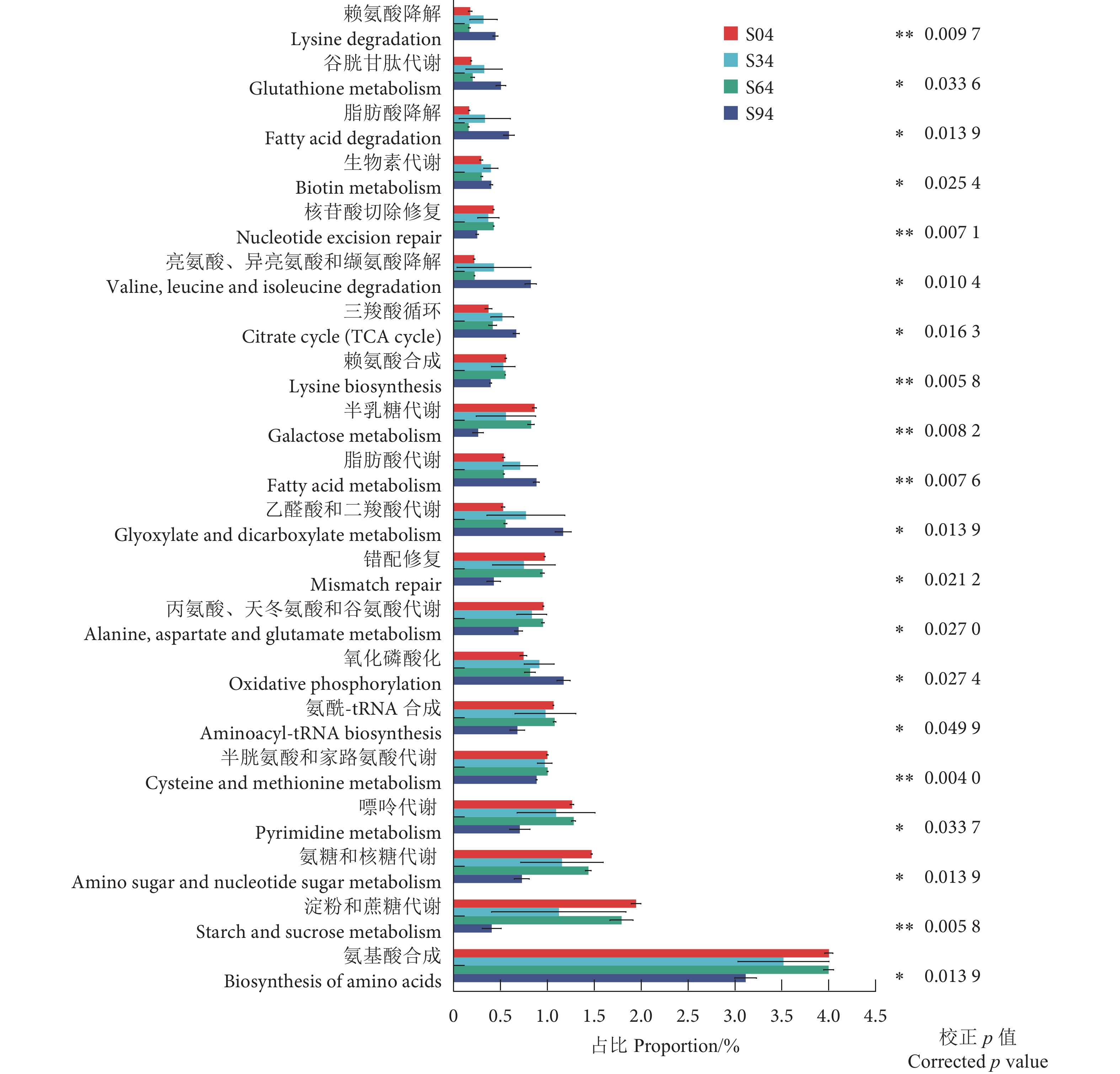

斑点叉尾鮰 (Ictalurus punctatus) 是我国盐碱池塘养殖的重要品种,盐度作为关键环境因子,其对斑点叉尾鮰肠道菌群的影响机制尚不明确。为探究盐度对斑点叉尾鮰肠道菌群的影响,实验设置4个盐度梯度:对照组 (S0, 0)、低盐组 (S3, 3‰)、中盐组 (S6, 6‰) 和高盐组 (S9, 9‰),进行为期8周的养殖实验。养殖期间,每2周采集1次肠道内容物,通过16S rRNA测序技术分析肠道菌群组成和功能。结果显示,随着盐度的增加,肠道菌群丰富度上升,但多样性显著下降。在门水平上,优势菌群为变形菌门、厚壁菌门、梭杆菌门、拟杆菌门、蓝藻门 和放线菌门。对照组及中、低盐度组中,肠道菌群呈现出明显的节律性变化,以2周为周期在变形菌门与厚壁菌门、梭杆菌门、拟杆菌门间规律性波动,而高盐度组则破坏了这种变化节律,表现为变形菌门持续占优势的稳定状态。同时,高盐度条件下,肠道菌群功能也发生了显著变化,脂肪酸代谢与降解、维生素和氨基酸降解以及能量代谢等功能丰度显著升高,核苷酸错配、切除和修复等遗传修复功能显著降低。研究表明,高盐度导致斑点叉尾鮰产生了强烈应激反应,增加了能量消耗,最终引起肠道菌群结构和功能的适应性改变。建议在盐碱地开展斑点叉尾鮰养殖时应加强养殖管理,适当提高饲料能量水平,并补充益生菌群以维持肠道菌群平衡。

低温暂养旨在诱导活鱼进入休眠状态,以减少运输过程中的伤害和死亡率,是降低活鱼运输损耗的关键步骤。以大口黑鲈 (Micropterus salmoides) 为研究对象,探究了适宜的暂养水体温度,分析了暂养对鱼体肌肉组织、血清生化指标和抗氧化相关酶活性及呼吸机能的影响。结果表明,随着暂养温度的降低,大口黑鲈的呼吸频率逐渐减缓。在48 h暂养过程中,与较低温度 (9、12 ℃) 相比,较适宜温度 (15、20 ℃) 条件下的大口黑鲈在肌肉组织pH、血清生化指标及抗氧化能力方面均表现出显著的组间差异 (p<0.05)。当水体温度维持在12 ℃时,大口黑鲈进入半休眠状态,水体中总氨氮 (TAN) 质量浓度的积累显著减少 (p<0.05) 且增速较缓。与暂养前相比,12 ℃组大口黑鲈的血清葡萄糖 (GLU) 浓度和乳酸脱氢酶 (LDH) 活性显著降低,总抗氧化能力 (T-AOC) 升高,其余指标均无显著性变化 (p>0.05);鳃组织中血细胞排列有序,鳃小片未出现明显变形。这表明12 ℃暂养不仅能有效维持水质稳定,还能较好地保持鱼体生理功能和抗氧化能力,从而减少因氧化应激反应造成的损伤。因此,建议在实际暂养及保活流通过程中将水体温度控制在12 ℃左右。

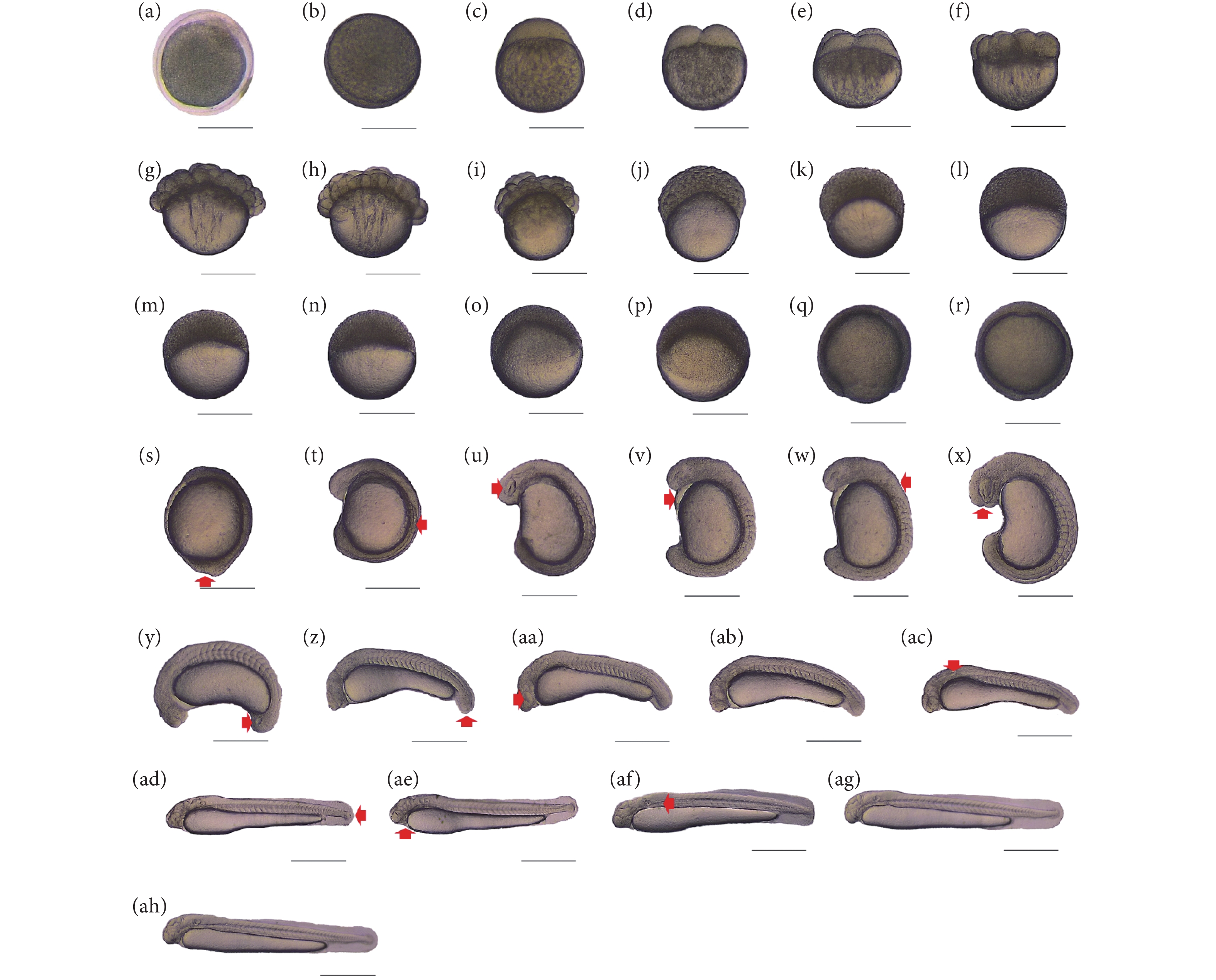

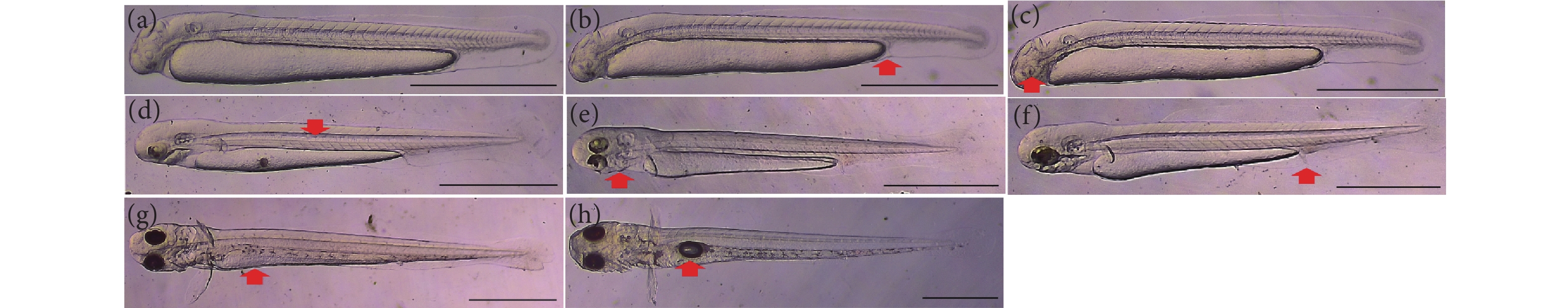

大鳞高须鱼 (Hypsibarbus vernayi) 是澜沧江下游的土著鱼类和重要经济鱼类,现为偶见种。为实现大鳞高须鱼的人工繁育和规模化生产,并为其种群资源的保护和开发利用提供指导,通过人工催产获得大鳞高须鱼受精卵,系统观察并记录了其胚胎及仔鱼发育时序与形态特征。结果表明,大鳞高须鱼产漂流性卵,卵呈圆形、灰色,成熟卵子直径为 (0.7±0.1) mm,受精卵吸水膨胀后卵径增至 (3.5±0.1) mm。在水温26~28 ℃条件下,胚胎发育历时16 h 45 min,孵化积温为460.22 h·℃,经历胚盘期、卵裂期、囊胚期、原肠胚期、神经胚期、胚孔封闭期、器官形成期和破膜期共8 个阶段,33 个时期。初孵仔鱼全长为 (2.9±0.1) mm,通体透明,心脏位于卵黄囊前方,可观察到明显心跳及无色透明血液流动,眼无黑色素沉积,卵黄囊体积较小。仔鱼出膜36 h后开始摄食,45 h后卵黄囊完全吸收。研究发现,大鳞高须鱼易受饥饿胁迫,在其培育过程中需及时提供充足的开口饵料,以提高苗种成活率。

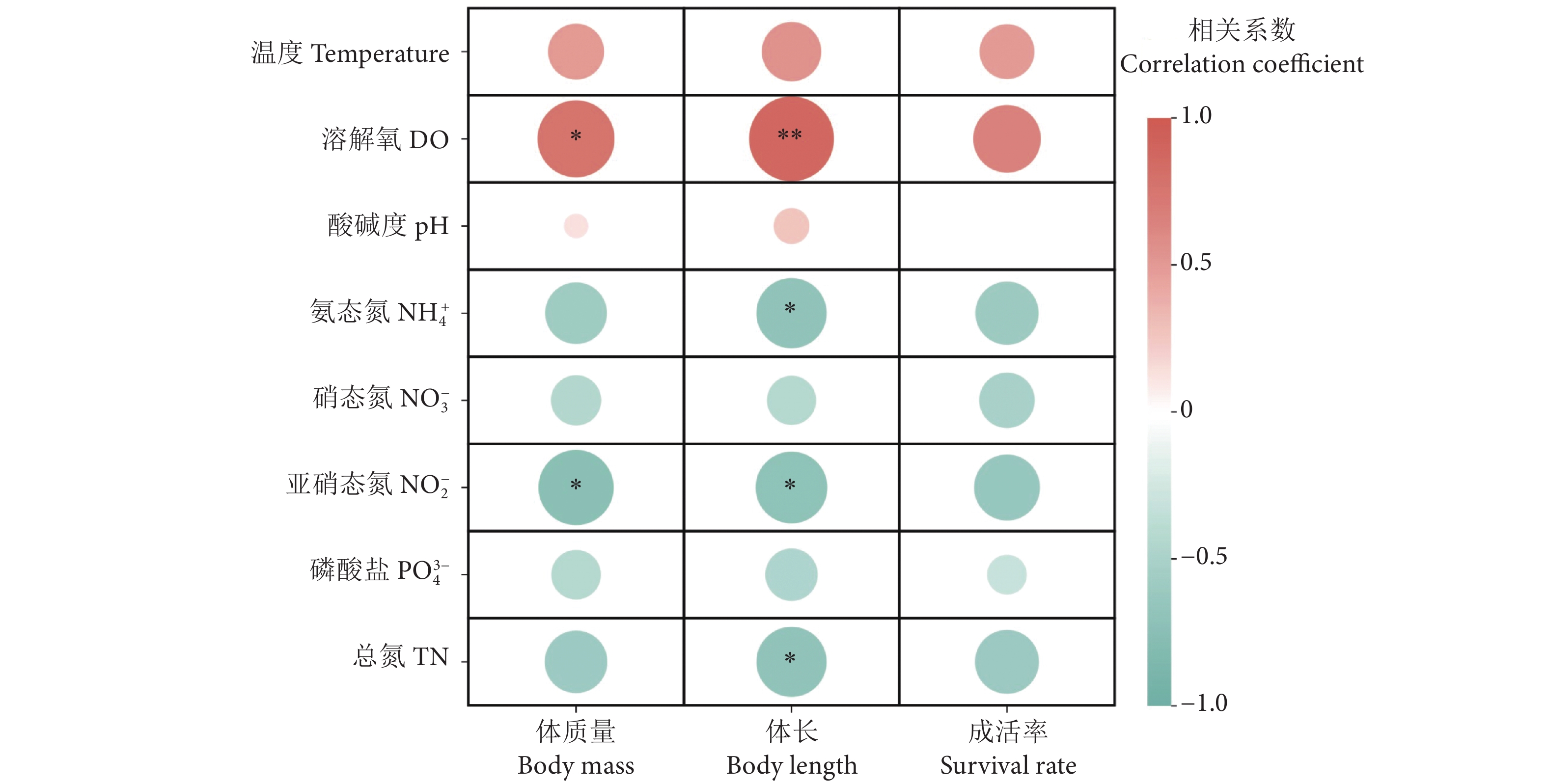

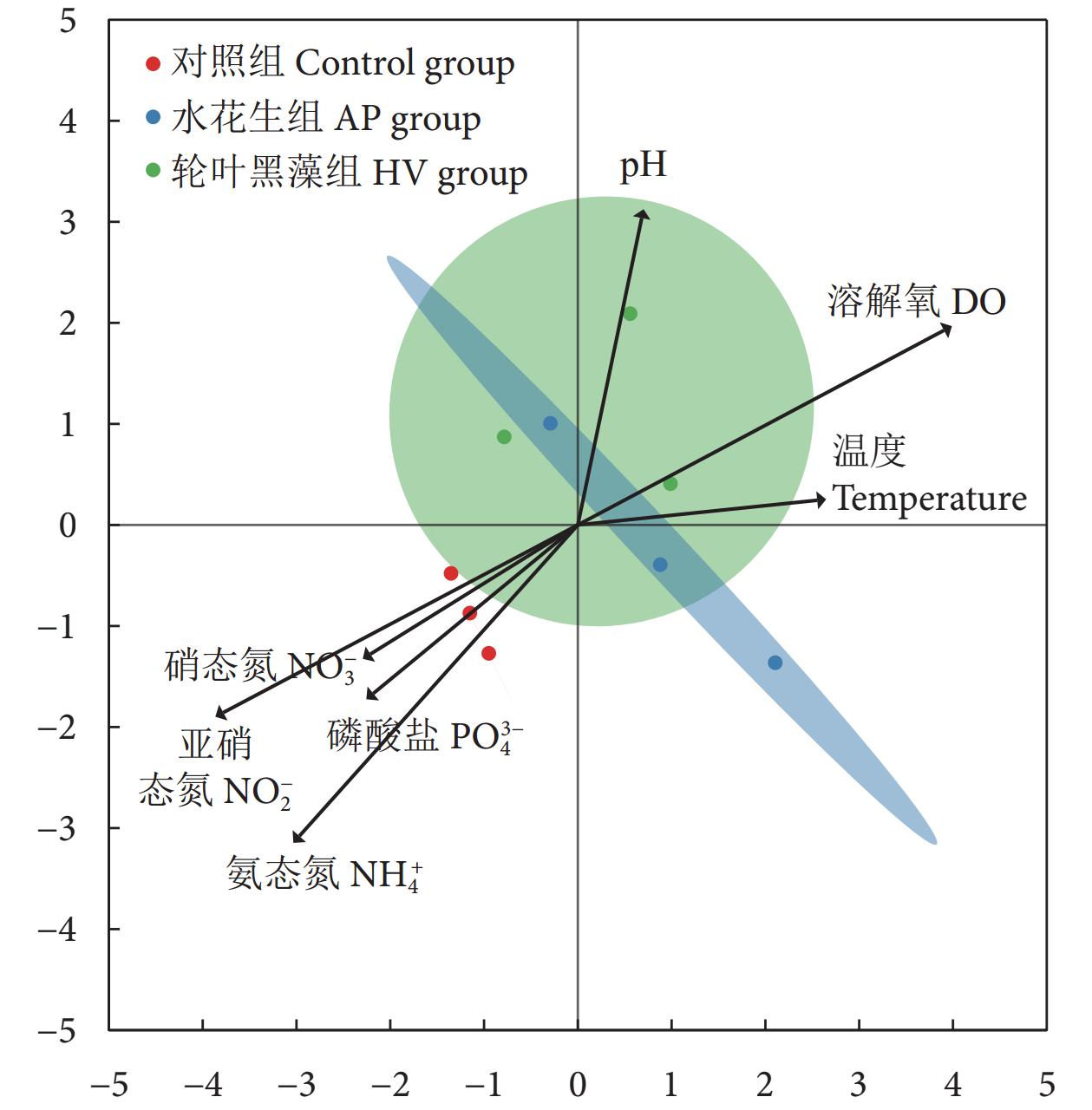

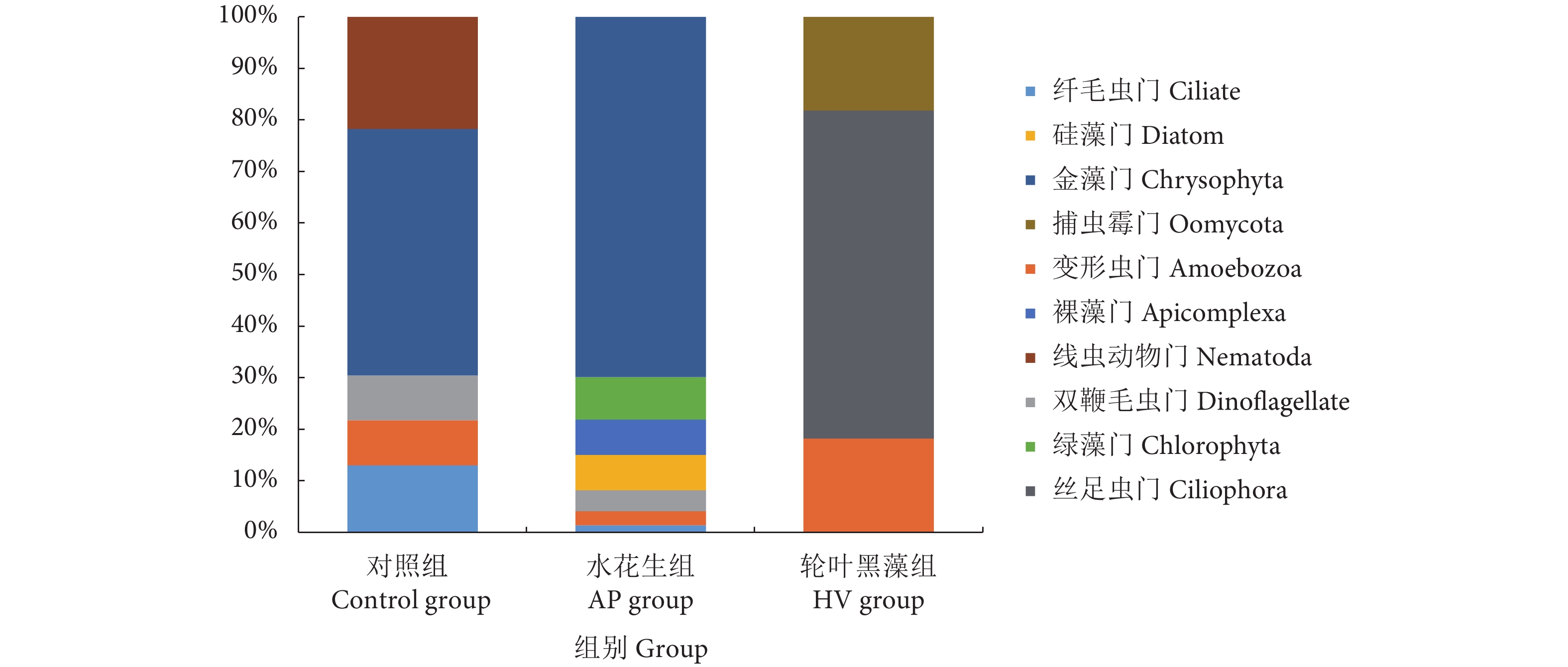

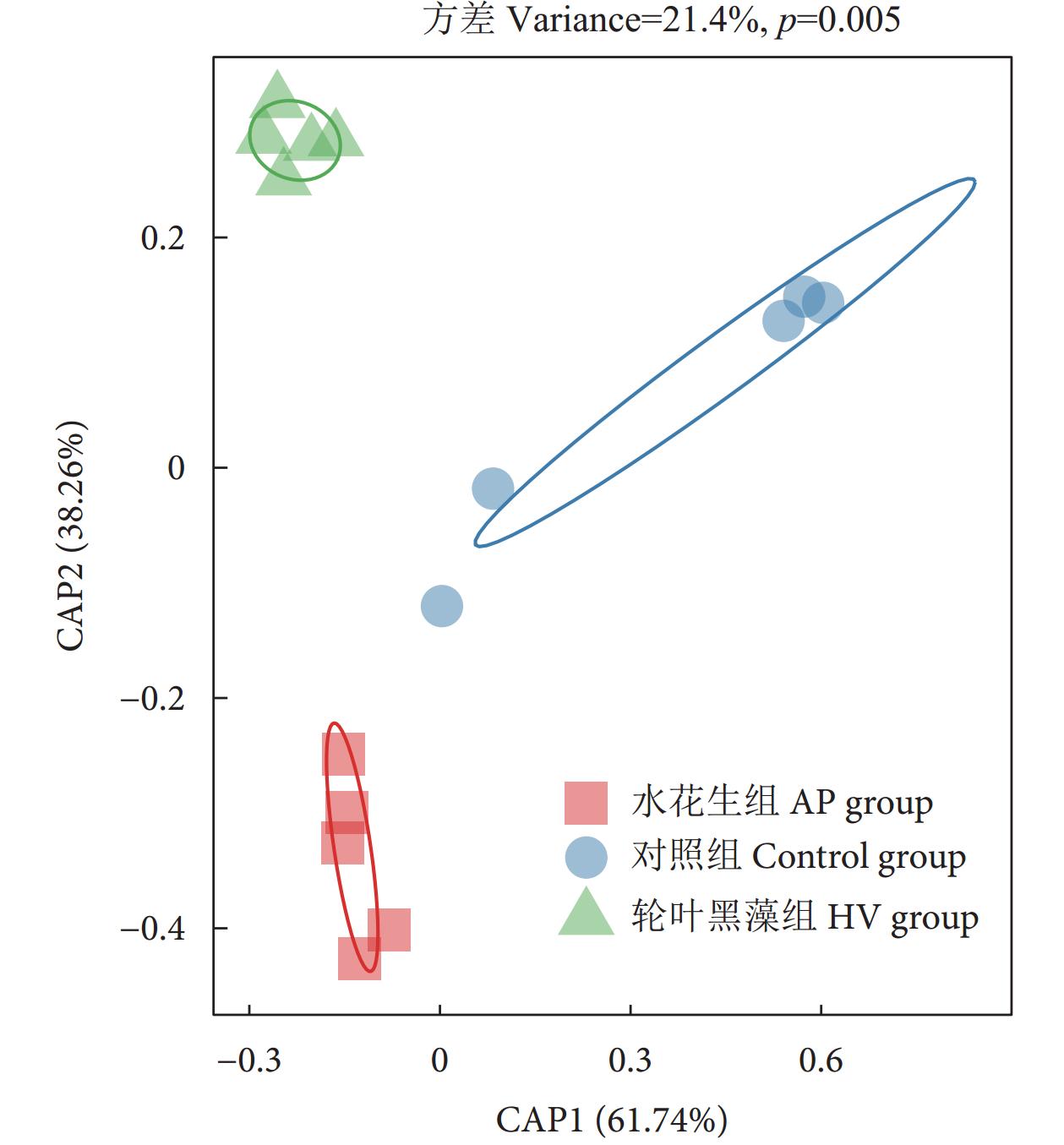

水草是克氏原螯虾 (Procambarus clarkii) 养殖生态环境的重要组成部分。为阐明不同水草影响克氏原螯虾养殖性能的路径差异,以轮叶黑藻 (Hydrilla verticillata) 和水花生 (Alternanthera philoxeroides) 为研究对象,分析了养殖水质指标和水生生物组成对其养殖性能的影响,并利用高通量测序技术鉴定了其肠道生物饵料组成。水花生和轮叶黑藻具有较强的水质净化能力,能够显著提升溶解氧 (DO) 含量 (p<0.05),并显著降低亚硝态氮 (NO2 −)、氨态氮 (NH4 +)、硝态氮 (NO3 −) 以及磷酸盐 (PO4 3−) 含量 (p<0.05)。轮叶黑藻和水花生组克氏原螯虾各生长指标均显著高于对照组 (p<0.05),两者之间无显著性差异 (p>0.05)。温度、DO和pH是影响轮叶黑藻和水花生组克氏原螯虾生长发育的主要因素,对照组的主要影响因素为NO2 − 和NH4 +。对照组浮游植物密度和生物量显著高于水草组 (p<0.05),水花生组浮游动、植物群落丰度和多样性均显著高于对照组 (p<0.05)。限制性主坐标轴分析 (db-RDA) 结果显示,各组克氏原螯虾肠道食物组成存在极显著性差异 (p<0.01)。轮叶黑藻和水花生均能改善养殖环境,提高克氏原螯虾的生长性能,丰富其食物组成。

在线QQ

在线QQ 电话

电话 邮箱

邮箱

[PDF 4733KB]

[PDF 4733KB]

Email Alert

Email Alert RSS

RSS 粤公网安备 44010502001741号

粤公网安备 44010502001741号