2023年 第19卷 第4期

2023, 19(4): 1-9.

DOI: 10.12131/20220253

摘要:

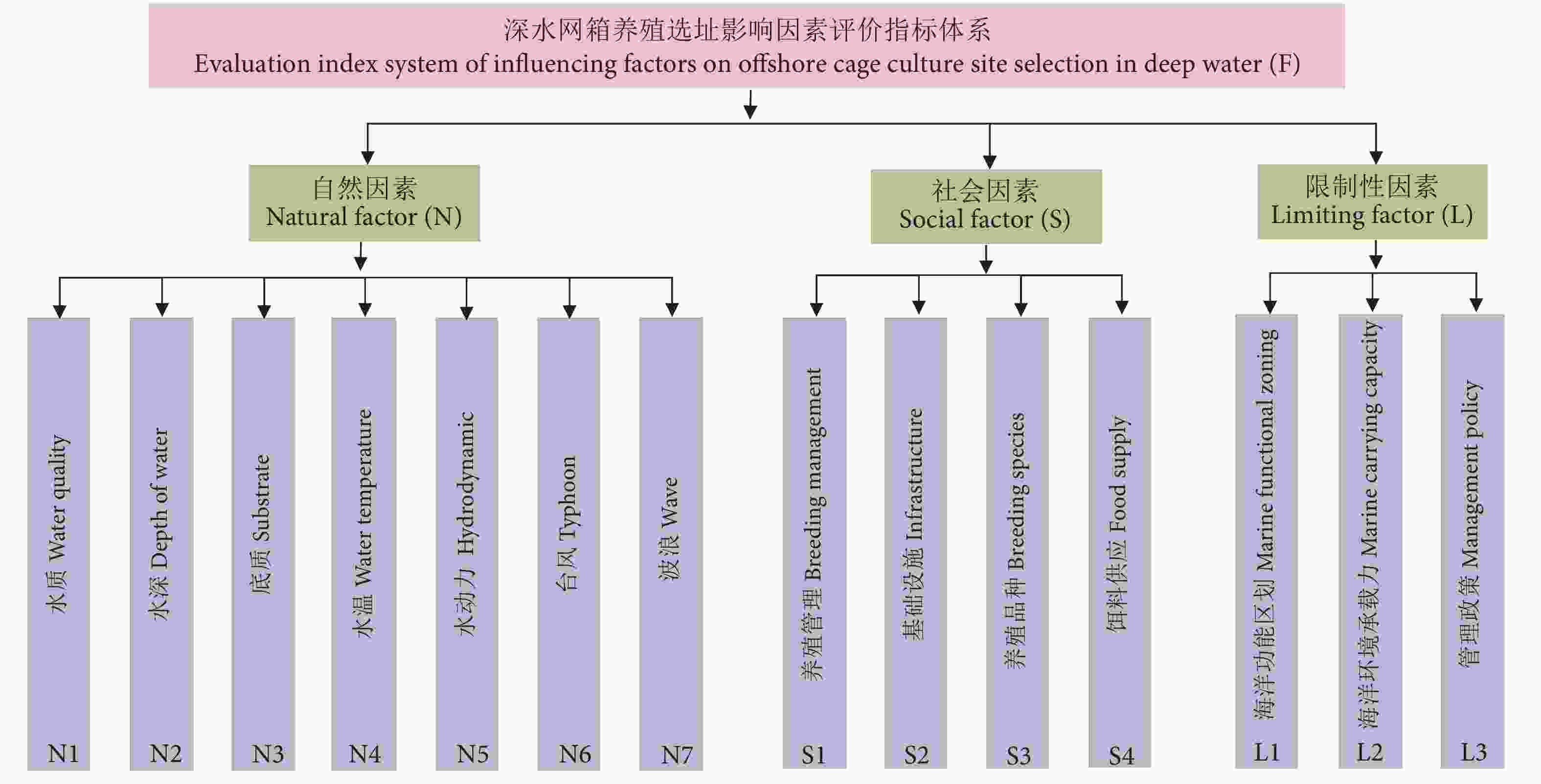

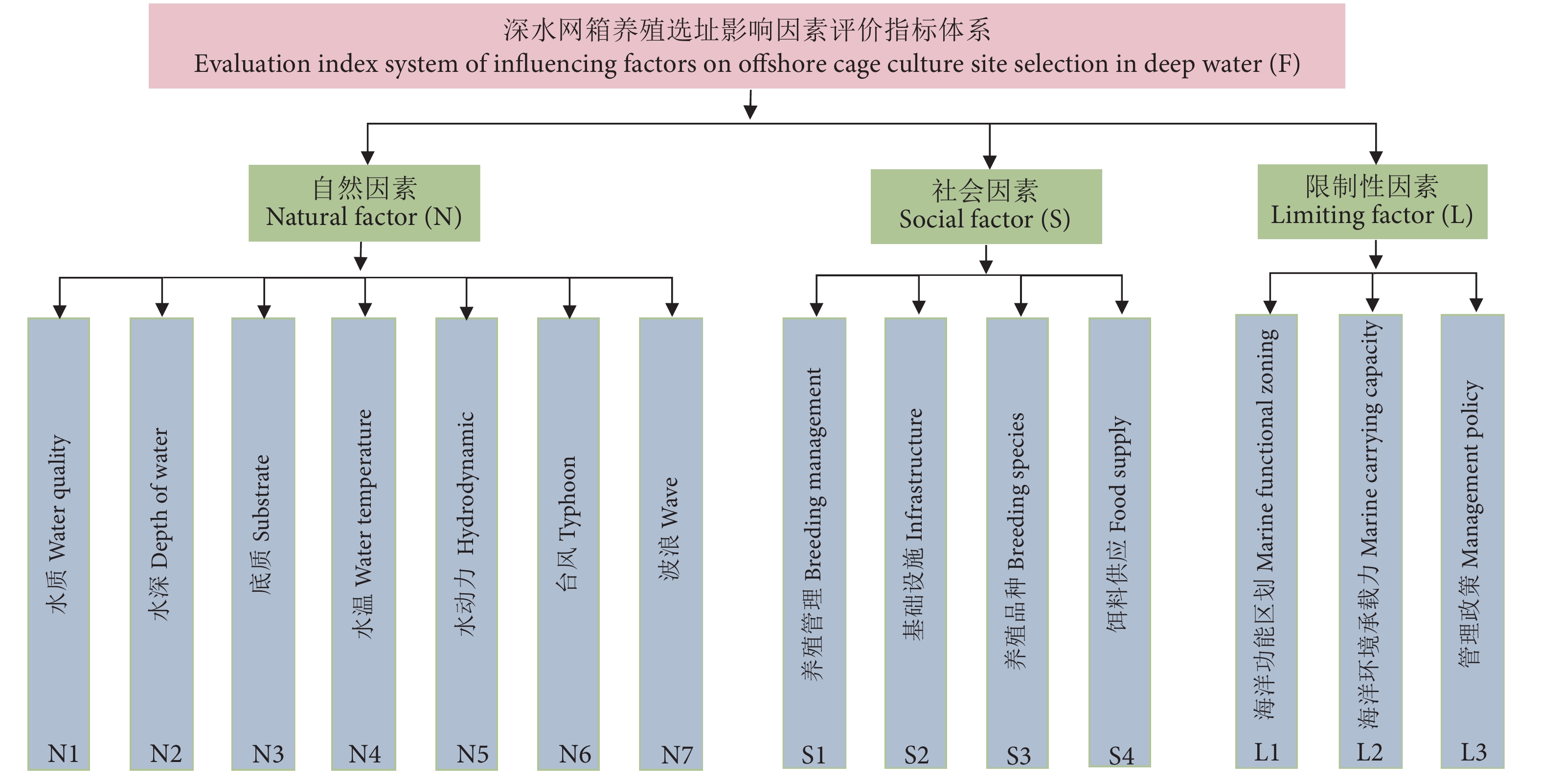

网箱养殖区的规划和选址,对提高经济效益和推进网箱养殖产业的可持续发展具有重要意义。然而,影响网箱养殖的因素涉及海洋环境、生产管理和设施安全等,是一个复杂的多因素决策过程。因此,构建用以评估影响深水网箱养殖选址的指标体系非常重要。利用层次分析法 (Analytic Hierarchy Process, AHP) 构建了包含3项准则层和14项指标层的深水网箱养殖选址指标体系模型,并根据专家判断法定量化分析各项准则层和指标层各项指标的相对重要性。自然因素为准则层中影响深水网箱养殖选址的最重要指标,其次是限制性因素,最后是社会因素。14项二级指标中,水质是最重要的二级指标,影响最小的是饲料供应。基于AHP决策方法构建的深水网箱养殖选址评价指标体系,可以定量化分析不同因素的重要程度,有助于合理布局深水网箱养殖区域,对适宜开展深水网箱养殖的区域进行选择,并为海洋功能区划的优化和修编提供参考。

网箱养殖区的规划和选址,对提高经济效益和推进网箱养殖产业的可持续发展具有重要意义。然而,影响网箱养殖的因素涉及海洋环境、生产管理和设施安全等,是一个复杂的多因素决策过程。因此,构建用以评估影响深水网箱养殖选址的指标体系非常重要。利用层次分析法 (Analytic Hierarchy Process, AHP) 构建了包含3项准则层和14项指标层的深水网箱养殖选址指标体系模型,并根据专家判断法定量化分析各项准则层和指标层各项指标的相对重要性。自然因素为准则层中影响深水网箱养殖选址的最重要指标,其次是限制性因素,最后是社会因素。14项二级指标中,水质是最重要的二级指标,影响最小的是饲料供应。基于AHP决策方法构建的深水网箱养殖选址评价指标体系,可以定量化分析不同因素的重要程度,有助于合理布局深水网箱养殖区域,对适宜开展深水网箱养殖的区域进行选择,并为海洋功能区划的优化和修编提供参考。

2023, 19(4): 10-20.

DOI: 10.12131/20230007

摘要:

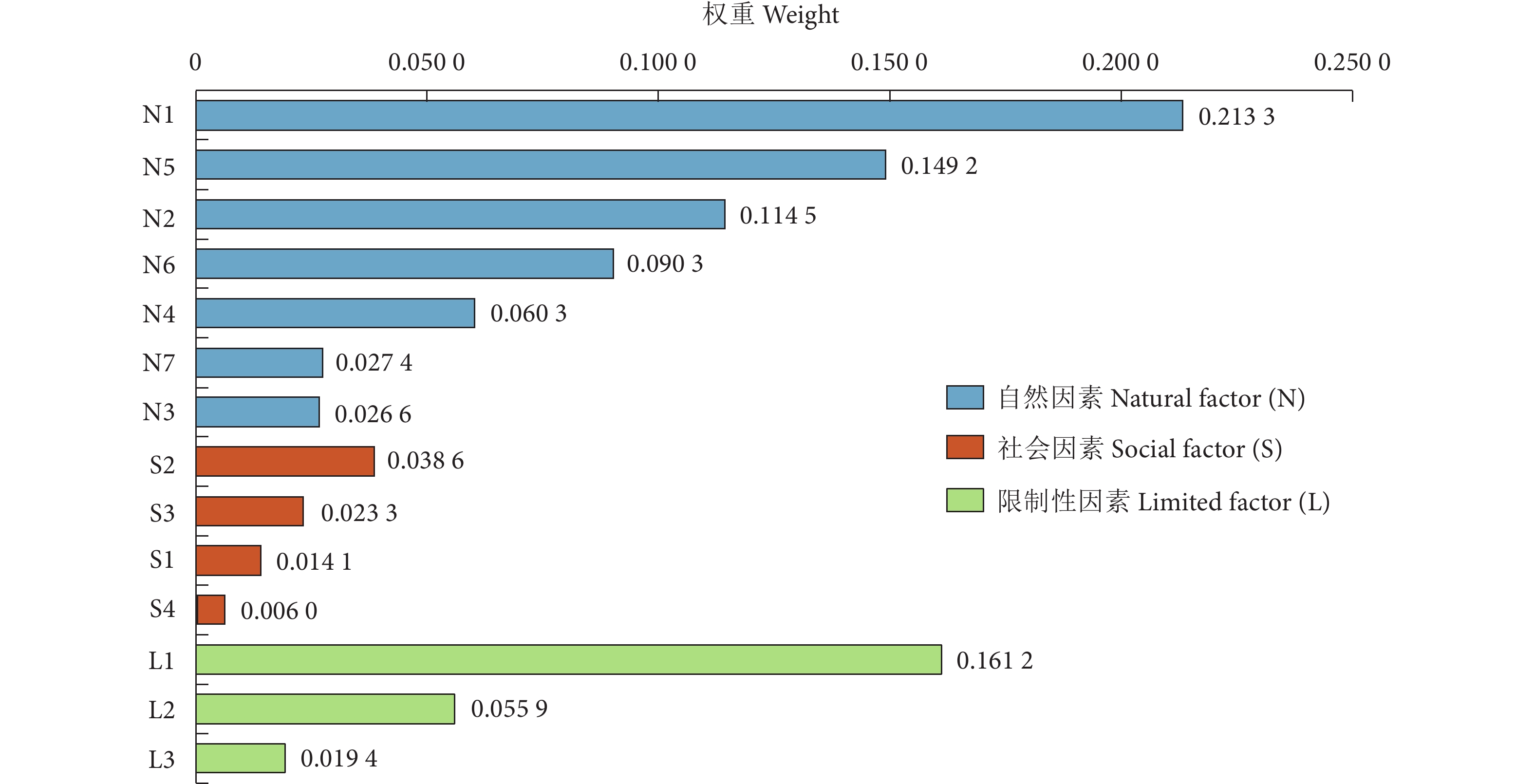

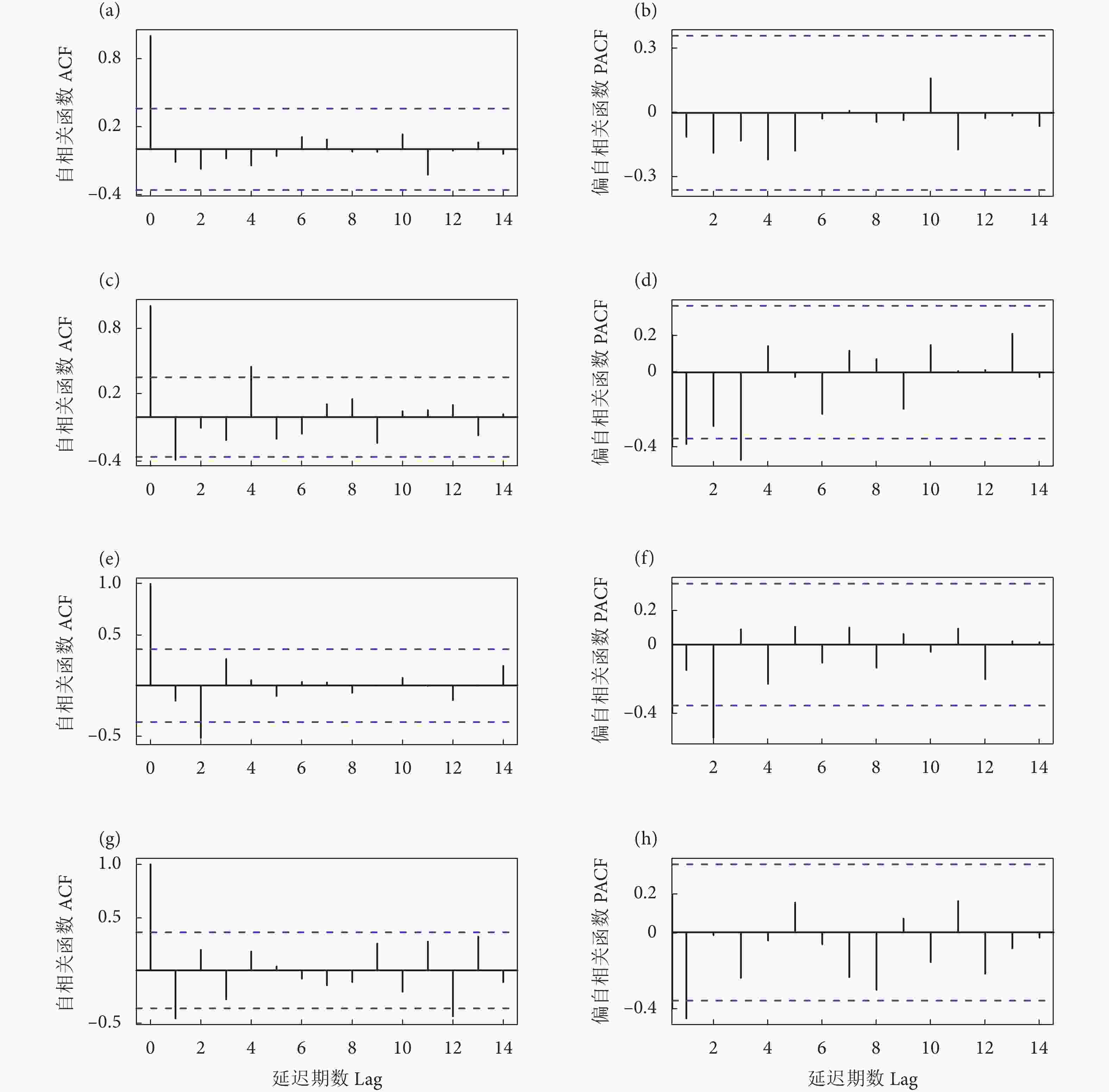

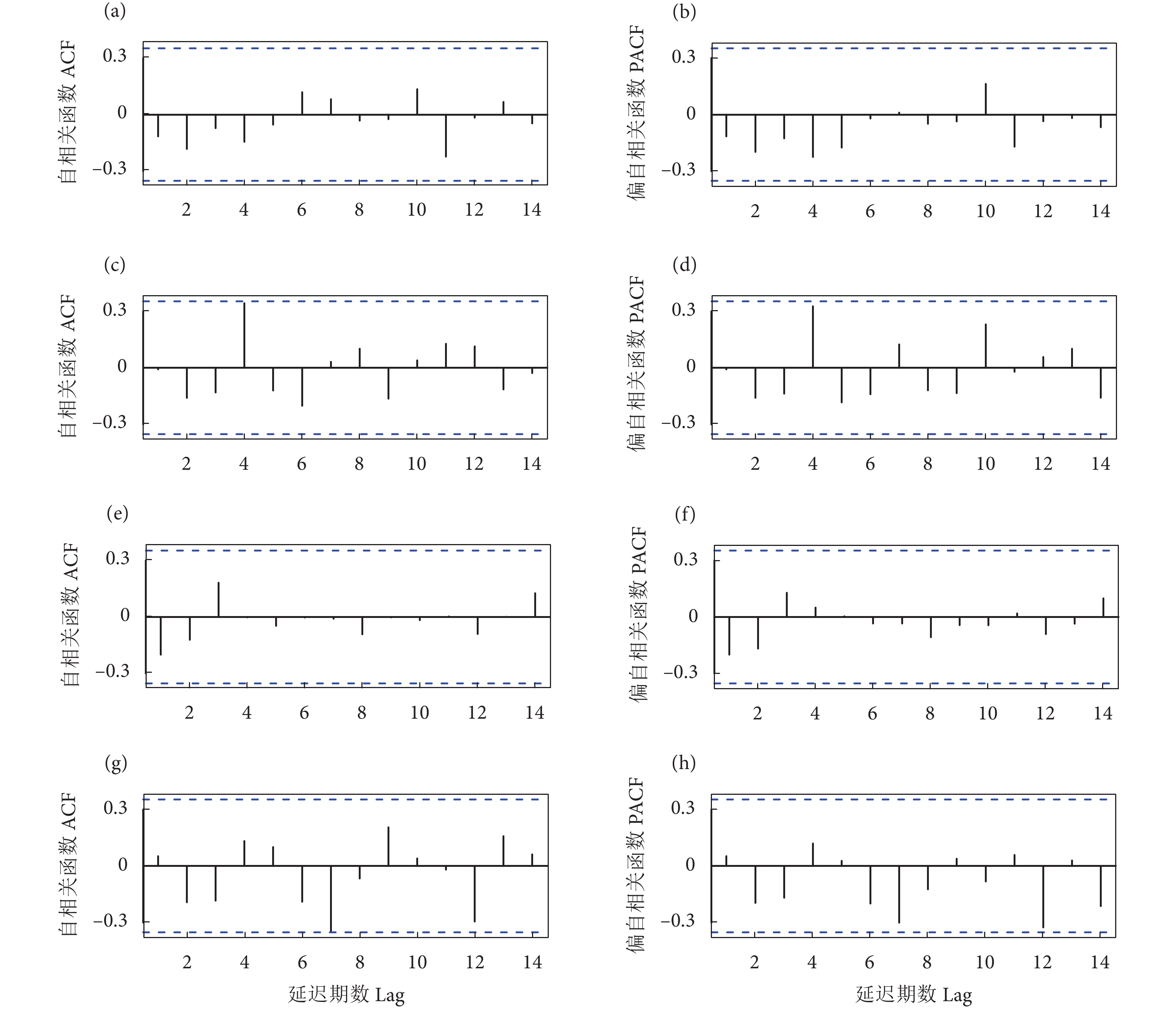

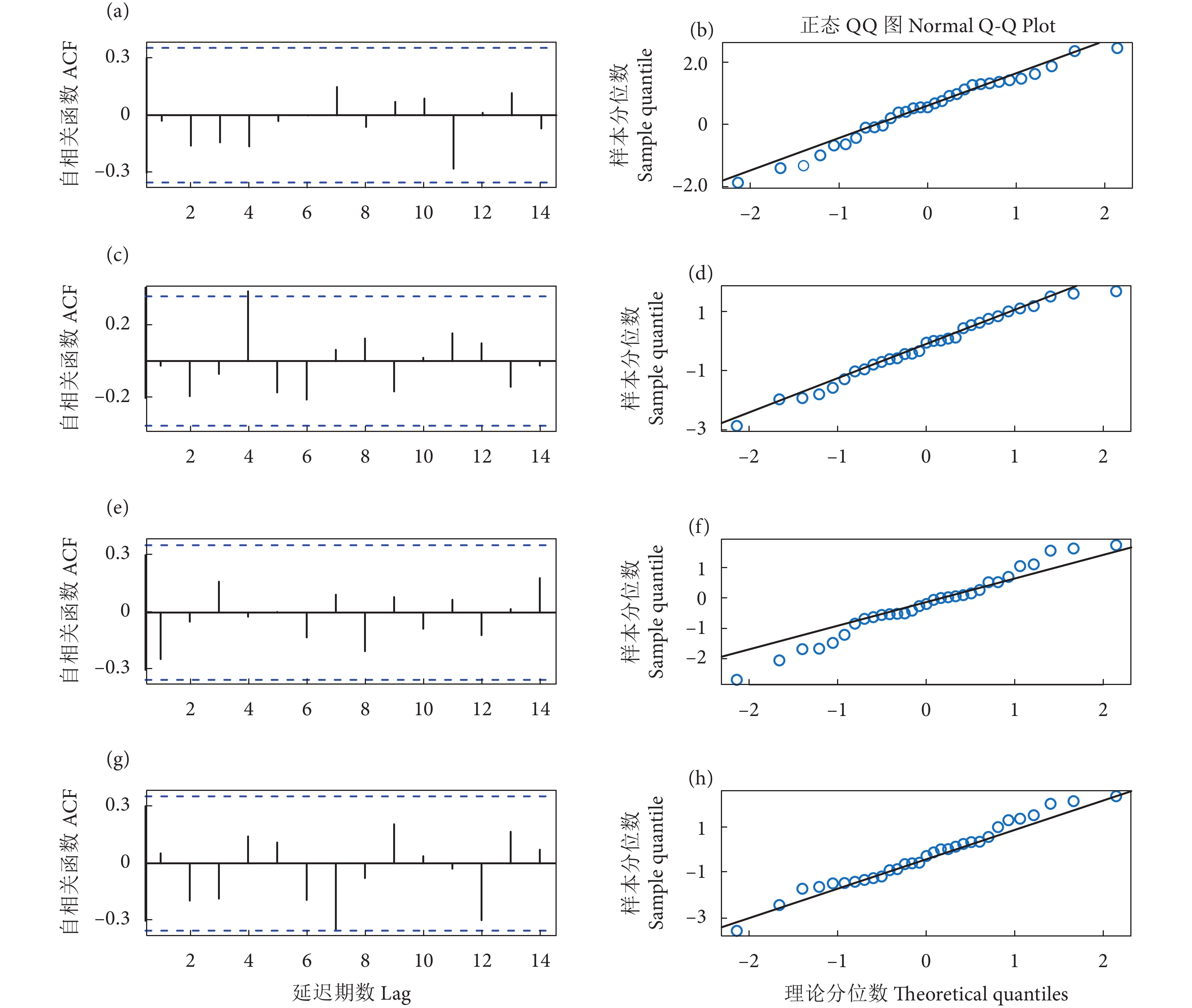

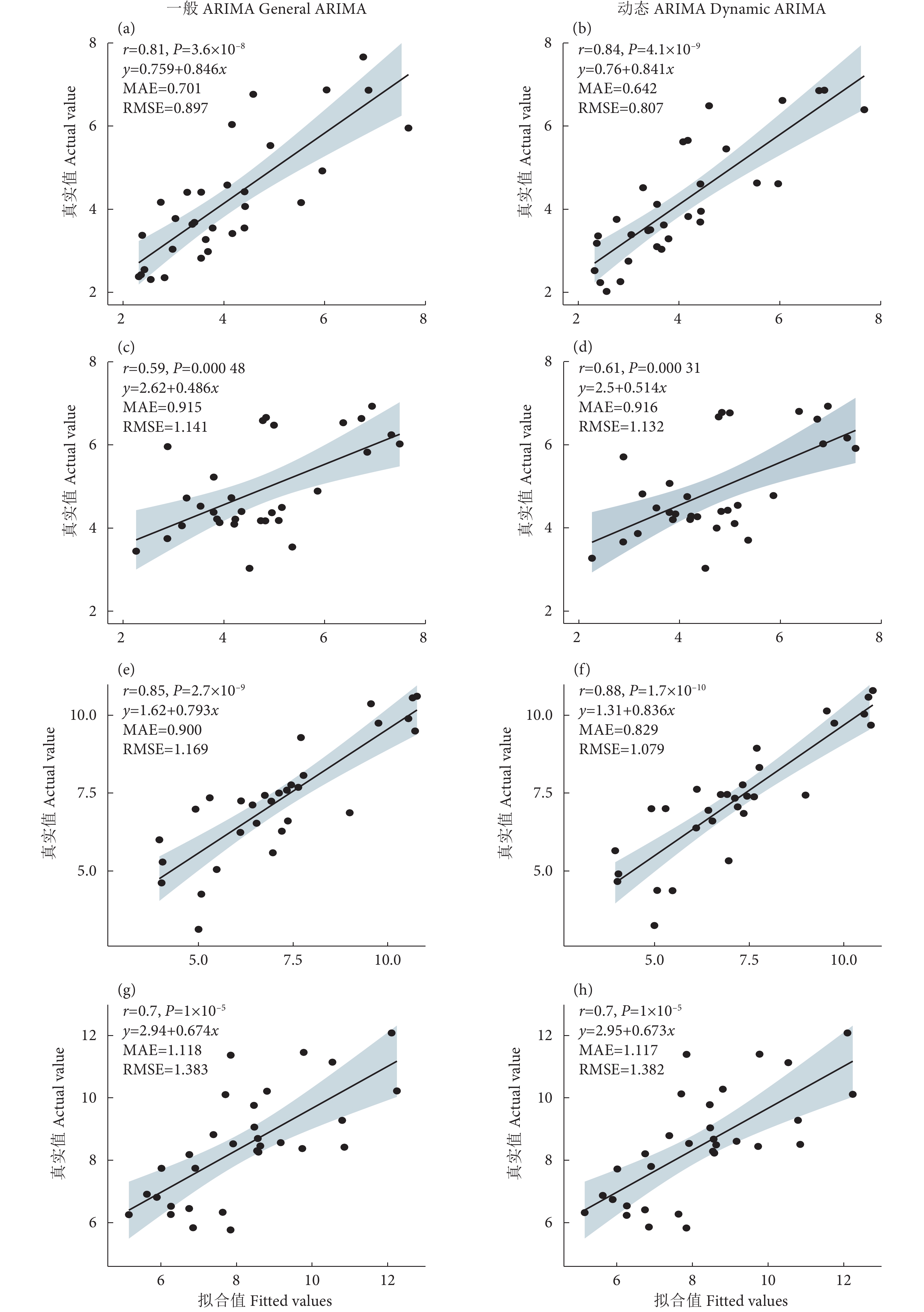

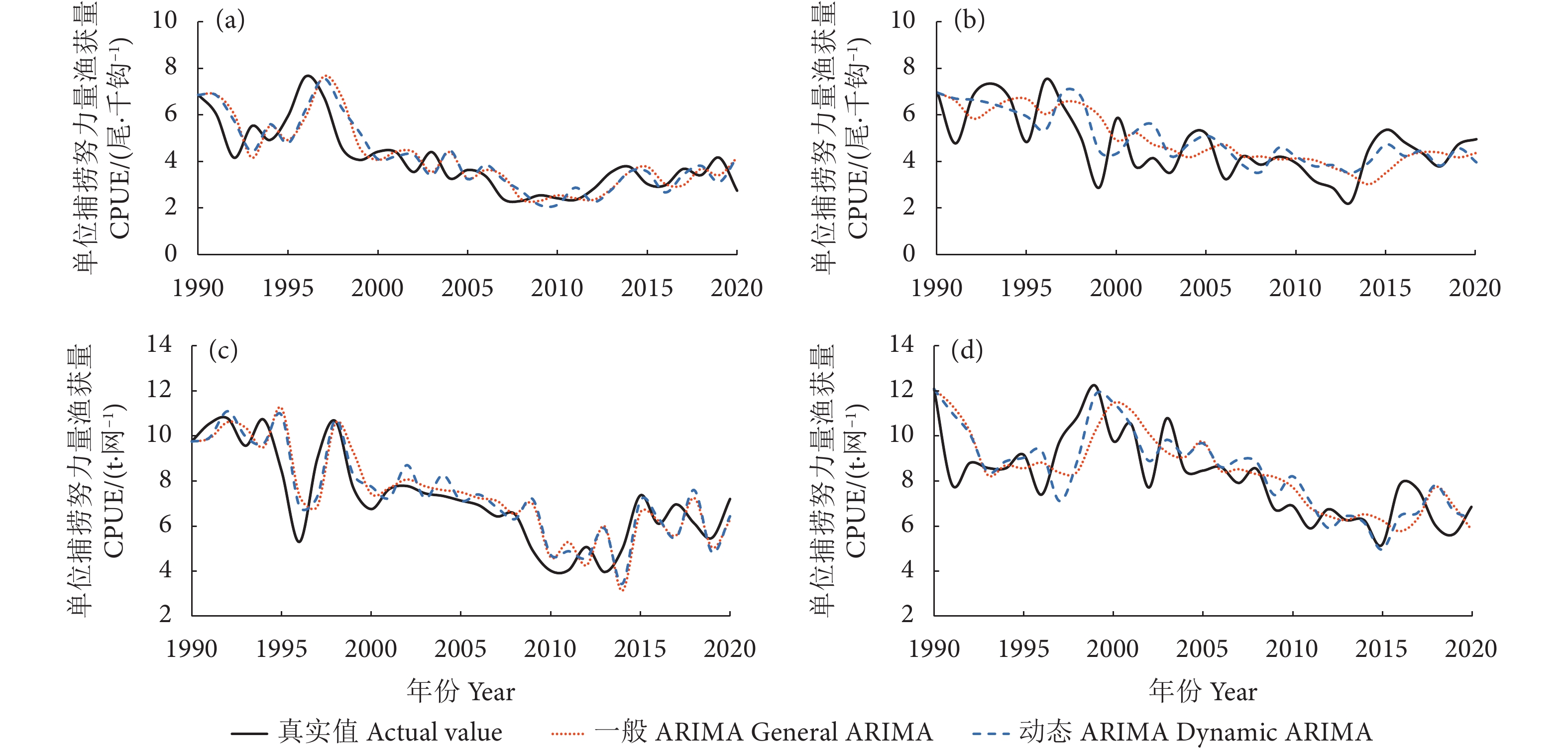

黄鳍金枪鱼 (Thunnus albacares) 为高度洄游的大洋性鱼类,有较高的生态和经济价值,中西太平洋 (Western and Central Pacific Ocean, WCPO) 是全球金枪鱼捕捞产量最高的海区。为了解和预测中西太平洋黄鳍金枪鱼不同渔业对气候变化的反应,根据1990—2020年世界各国在中西太平洋的围网和延绳钓作业以及海洋尼诺指数 (Oceanic Niño index, ONI) 数据,分析了常规自回归积分滑动平均模型 (Autoregressive Integrated Moving Average Model, ARIMA) 和加入ONI标准差为协变量的动态ARIMA模型在渔业资源量研究中的适用性,以及ONI对中西太平洋黄鳍金枪鱼年际单位捕捞努力量渔获量 (Catch per unit effort, CPUE) 的影响。结果表明:1) 常规ARIMA模型能够充分考虑中西太平洋黄鳍金枪鱼年CPUE的变化特征,可用于黄鳍金枪鱼年CPUE的长期拟合;2) 相比常规ARIMA模型,动态ARIMA模型的拟合度更好,拟合值和真实值的相关性更高,同时平均绝对误差、均方根误差更小;3) ONI对中西太平洋赤道南北海域黄鳍金枪鱼的年CPUE影响不同,相对而言,在赤道以北,ONI的影响因素更关键,模型的拟合度更高;4) ONI对中西太平洋不同渔业的黄鳍金枪鱼的年CPUE影响有差别,对中西太平洋黄鳍金枪鱼延绳钓渔业存在滞后1~2年的影响,而在强厄尔尼诺和强拉尼娜现象时,对围网渔业的影响速度较快,不存在滞后。

黄鳍金枪鱼 (Thunnus albacares) 为高度洄游的大洋性鱼类,有较高的生态和经济价值,中西太平洋 (Western and Central Pacific Ocean, WCPO) 是全球金枪鱼捕捞产量最高的海区。为了解和预测中西太平洋黄鳍金枪鱼不同渔业对气候变化的反应,根据1990—2020年世界各国在中西太平洋的围网和延绳钓作业以及海洋尼诺指数 (Oceanic Niño index, ONI) 数据,分析了常规自回归积分滑动平均模型 (Autoregressive Integrated Moving Average Model, ARIMA) 和加入ONI标准差为协变量的动态ARIMA模型在渔业资源量研究中的适用性,以及ONI对中西太平洋黄鳍金枪鱼年际单位捕捞努力量渔获量 (Catch per unit effort, CPUE) 的影响。结果表明:1) 常规ARIMA模型能够充分考虑中西太平洋黄鳍金枪鱼年CPUE的变化特征,可用于黄鳍金枪鱼年CPUE的长期拟合;2) 相比常规ARIMA模型,动态ARIMA模型的拟合度更好,拟合值和真实值的相关性更高,同时平均绝对误差、均方根误差更小;3) ONI对中西太平洋赤道南北海域黄鳍金枪鱼的年CPUE影响不同,相对而言,在赤道以北,ONI的影响因素更关键,模型的拟合度更高;4) ONI对中西太平洋不同渔业的黄鳍金枪鱼的年CPUE影响有差别,对中西太平洋黄鳍金枪鱼延绳钓渔业存在滞后1~2年的影响,而在强厄尔尼诺和强拉尼娜现象时,对围网渔业的影响速度较快,不存在滞后。

2023, 19(4): 21-30.

DOI: 10.12131/20230018

摘要:

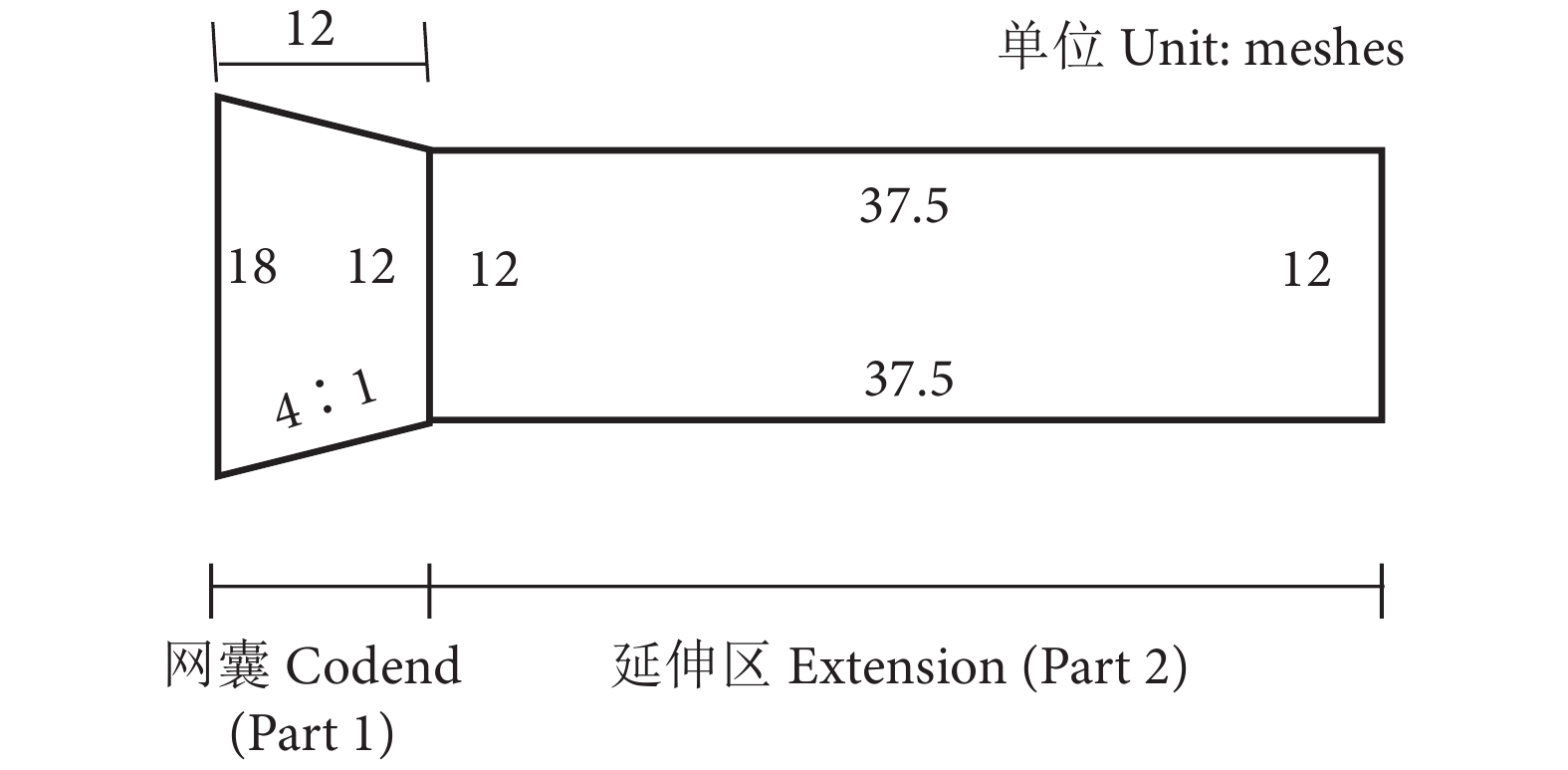

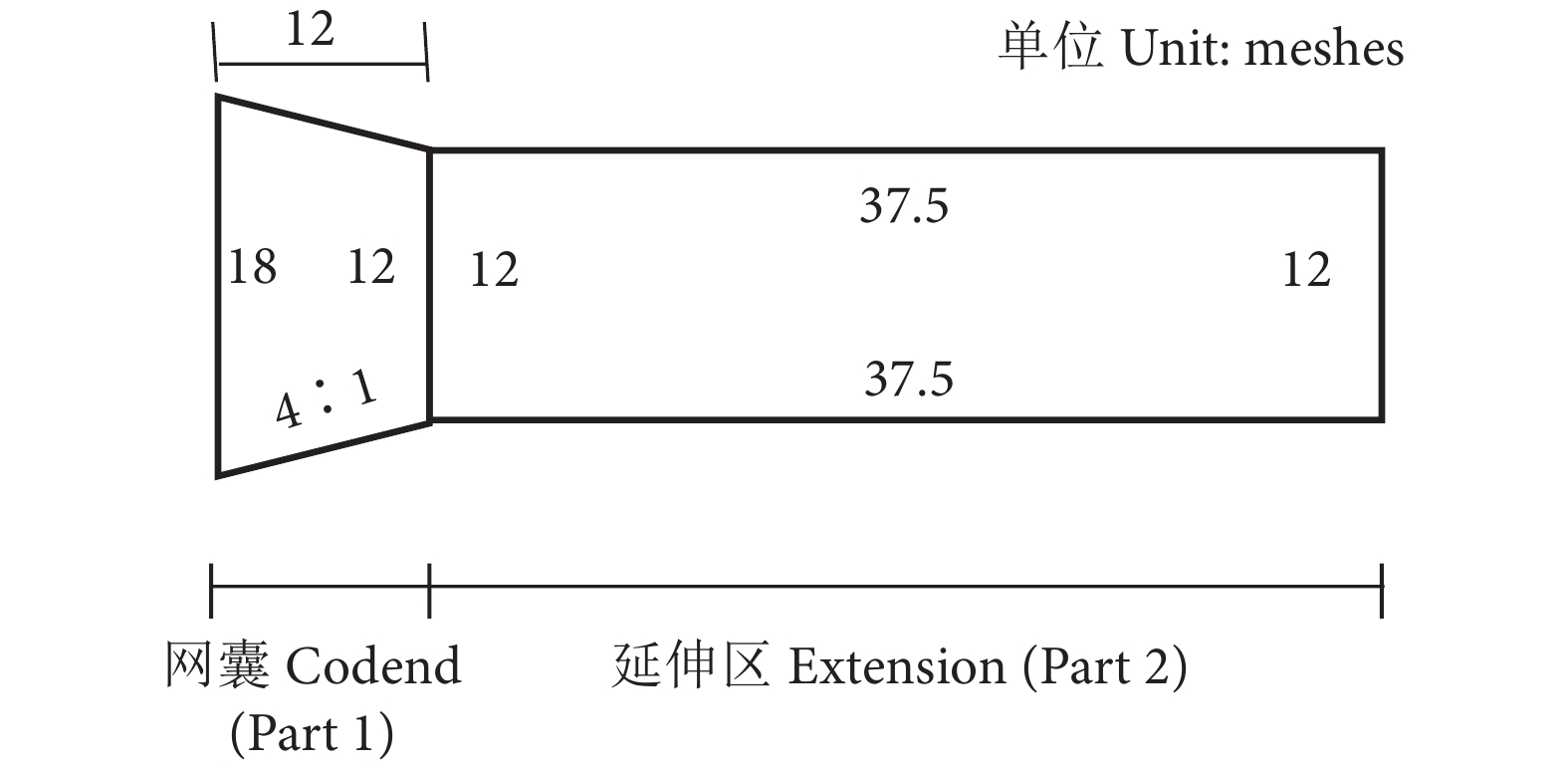

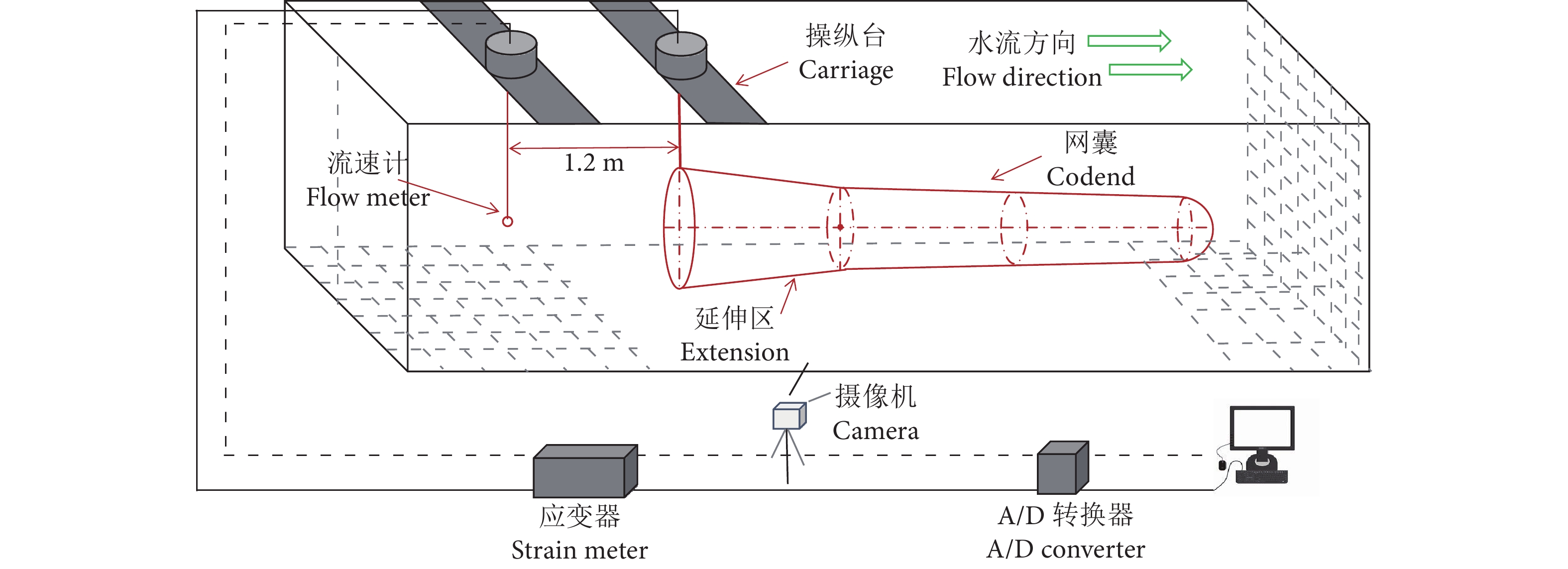

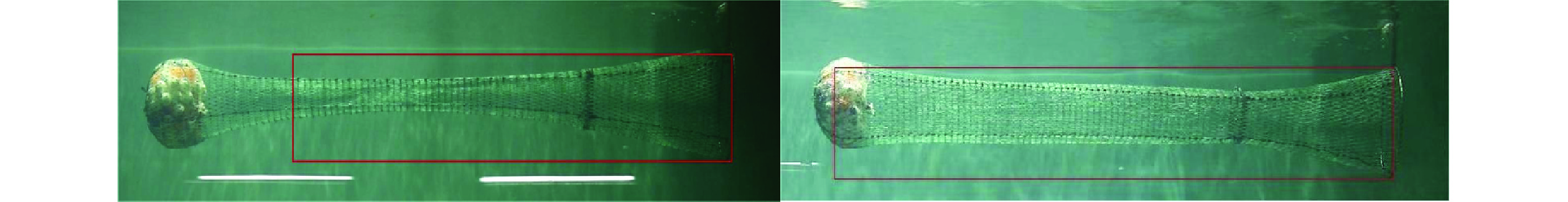

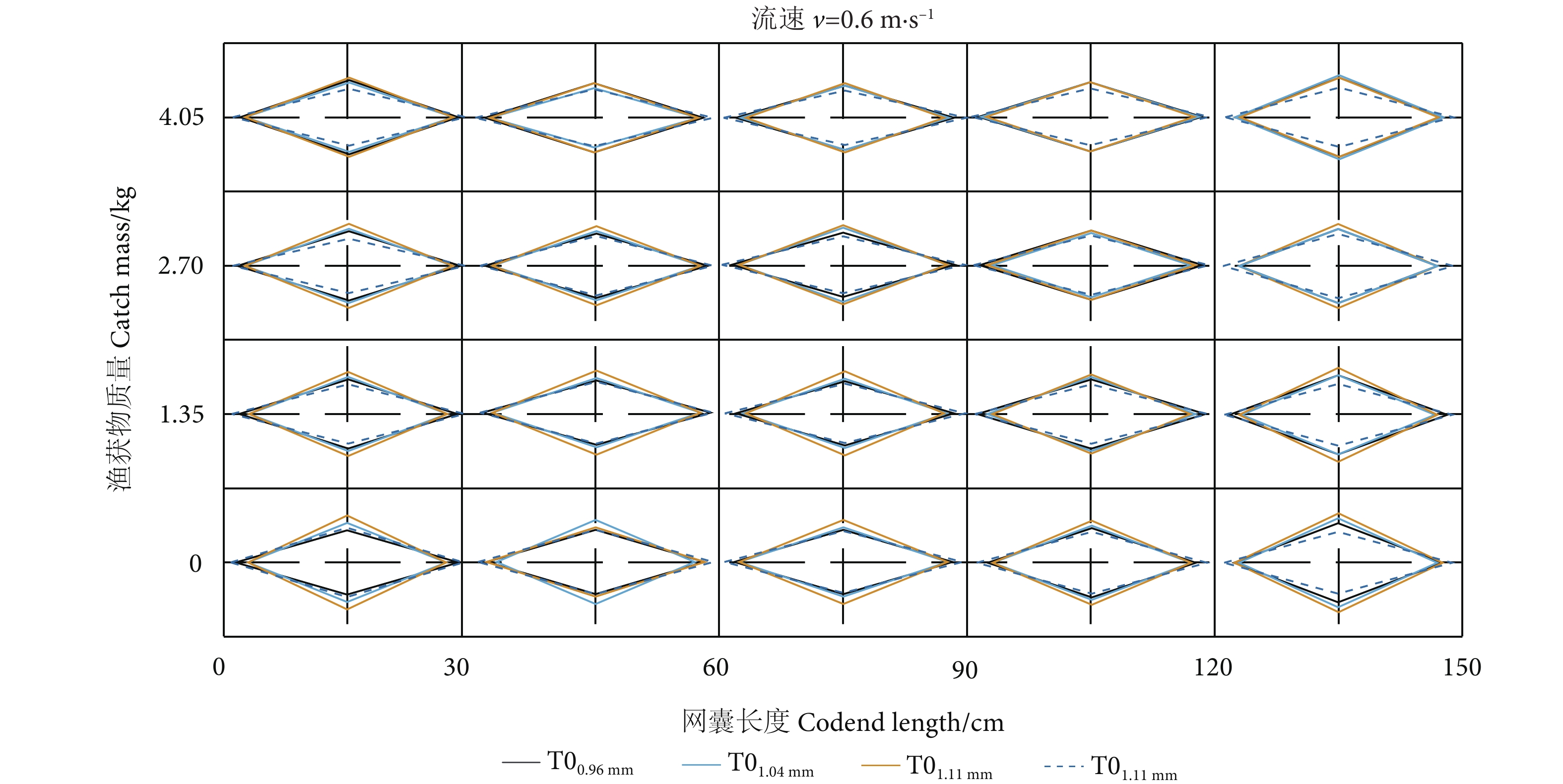

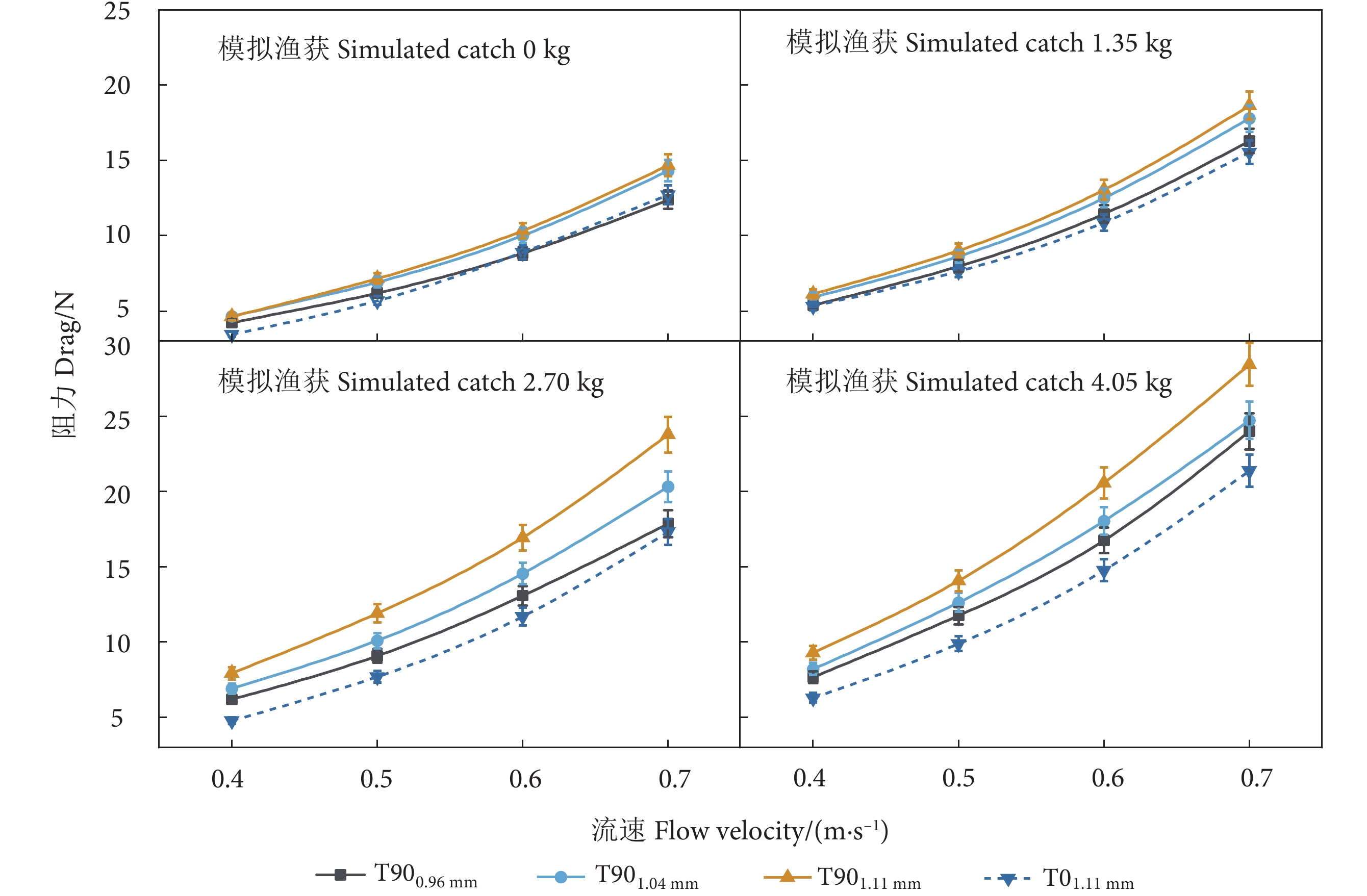

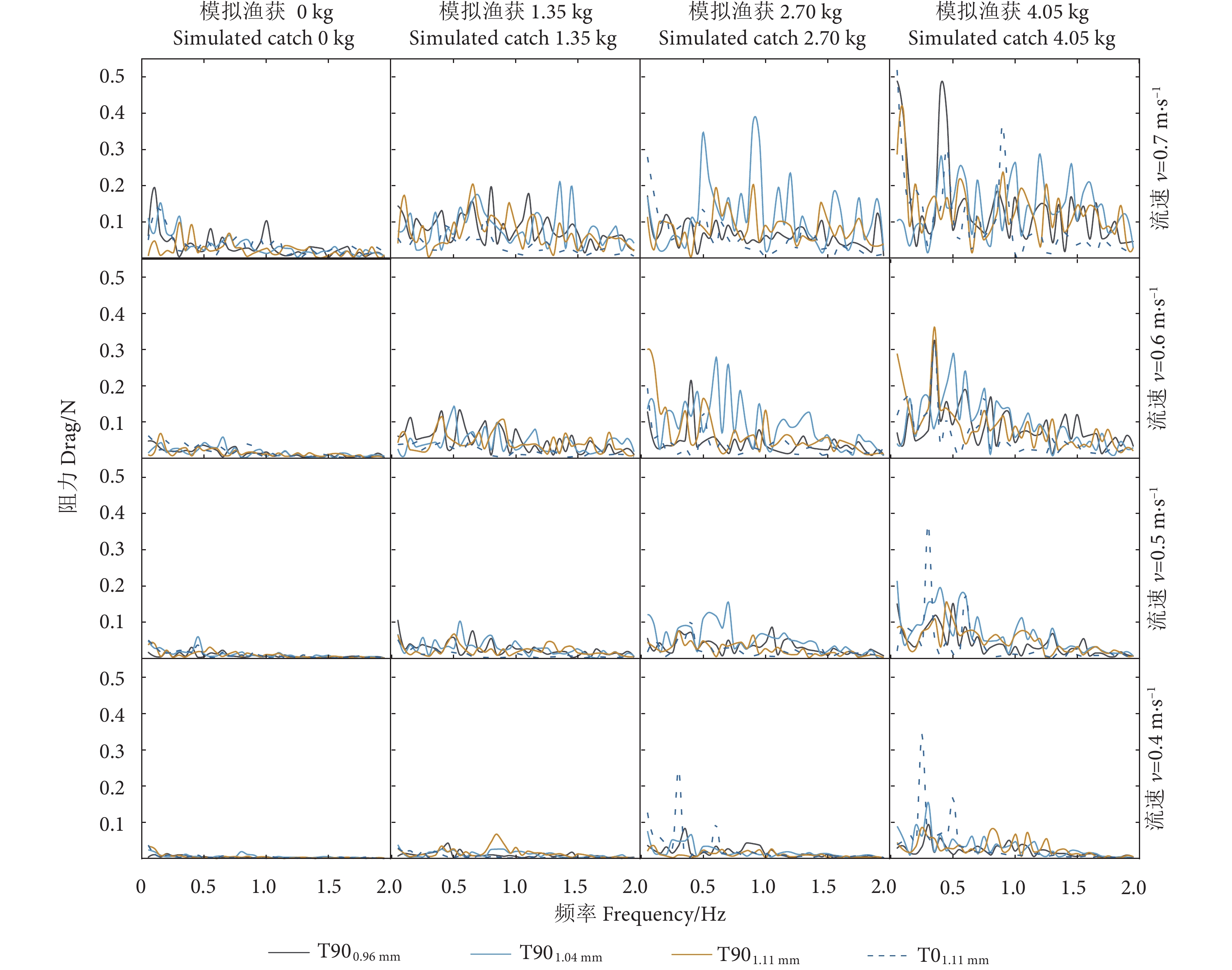

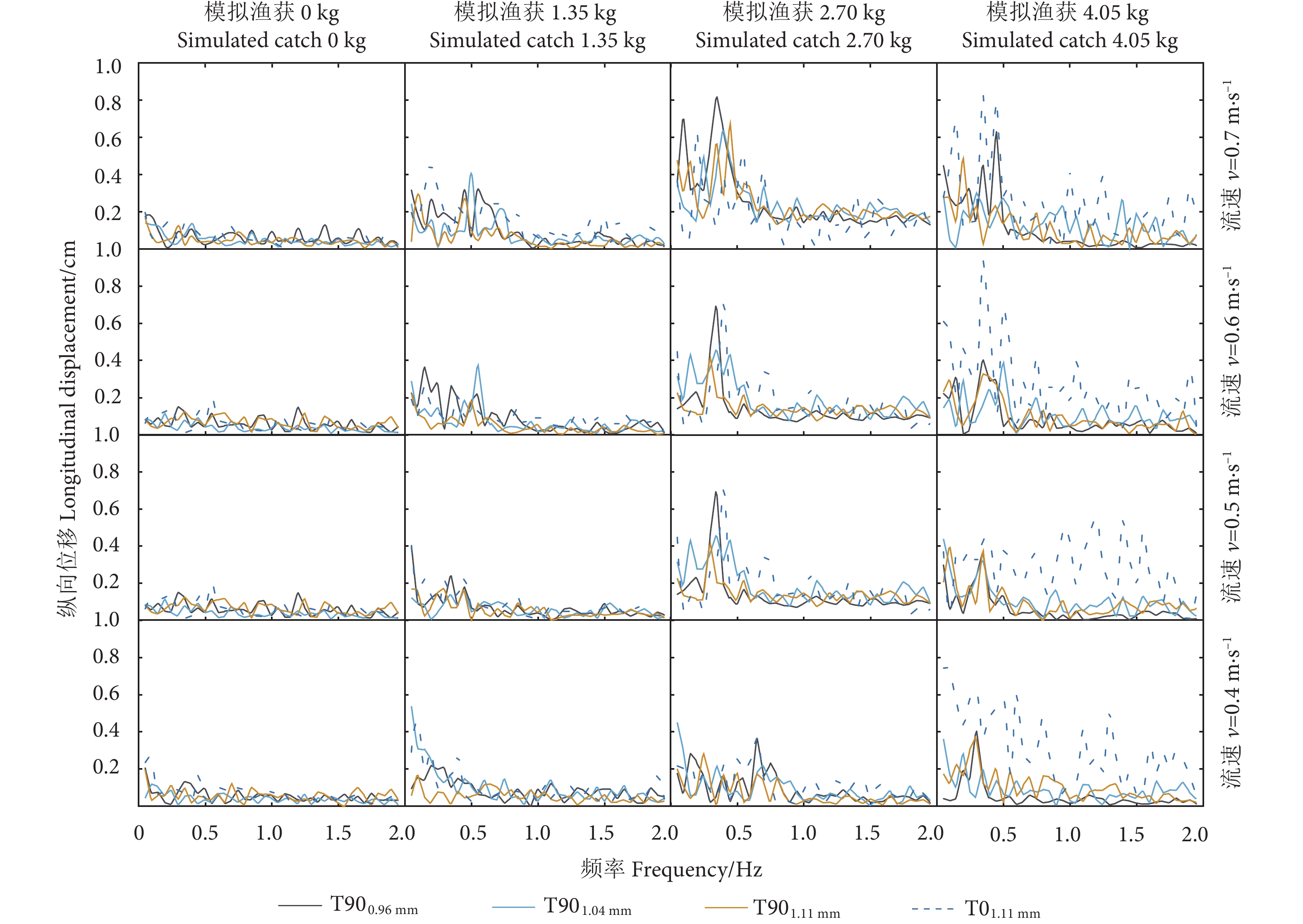

改变网目使用方向是提高网囊选择性的主要方式之一,但易造成网囊水动力性能发生变化。为了量化T0 (传统菱形网目,即网衣纵目使用) 和T90 (网目旋转90°,即网衣横目使用) 两种网目使用方向下的网囊水动力和稳定性差异,利用循环动水槽试验,对T0和T90网囊在不同渔获量和网线直径条件下的形态、阻力和振荡变化进行测试分析。结果表明,T90网囊中段无明显收缩,中段网目张开角度约为T0网囊的1.2倍,且中段宽度明显大于T0网囊;T90网囊阻力大于T0,且模拟渔获物量每增加1倍,T90网囊阻力增加值约为T0的1.09倍。网囊存在渔获物时,T90网囊阻力振幅较T0大,采用T90网目的网囊会增加网囊阻力振幅,且随流速和渔获量的增加而增大。空网网囊纵向位移振幅和流速不存在明显关系。T0网囊纵向位移振幅较T90大,且随流速和渔获量的增加而增大,随网线直径的增加而减小。粗直径T90网囊有助于提高网囊的选择性和稳定性,但加大了网囊水阻力。研究结果可为优化网囊结构、改善网囊选择性,实现高效稳定的中层拖网作业提供基础科学数据。

改变网目使用方向是提高网囊选择性的主要方式之一,但易造成网囊水动力性能发生变化。为了量化T0 (传统菱形网目,即网衣纵目使用) 和T90 (网目旋转90°,即网衣横目使用) 两种网目使用方向下的网囊水动力和稳定性差异,利用循环动水槽试验,对T0和T90网囊在不同渔获量和网线直径条件下的形态、阻力和振荡变化进行测试分析。结果表明,T90网囊中段无明显收缩,中段网目张开角度约为T0网囊的1.2倍,且中段宽度明显大于T0网囊;T90网囊阻力大于T0,且模拟渔获物量每增加1倍,T90网囊阻力增加值约为T0的1.09倍。网囊存在渔获物时,T90网囊阻力振幅较T0大,采用T90网目的网囊会增加网囊阻力振幅,且随流速和渔获量的增加而增大。空网网囊纵向位移振幅和流速不存在明显关系。T0网囊纵向位移振幅较T90大,且随流速和渔获量的增加而增大,随网线直径的增加而减小。粗直径T90网囊有助于提高网囊的选择性和稳定性,但加大了网囊水阻力。研究结果可为优化网囊结构、改善网囊选择性,实现高效稳定的中层拖网作业提供基础科学数据。

2023, 19(4): 31-40.

DOI: 10.12131/20220279

摘要:

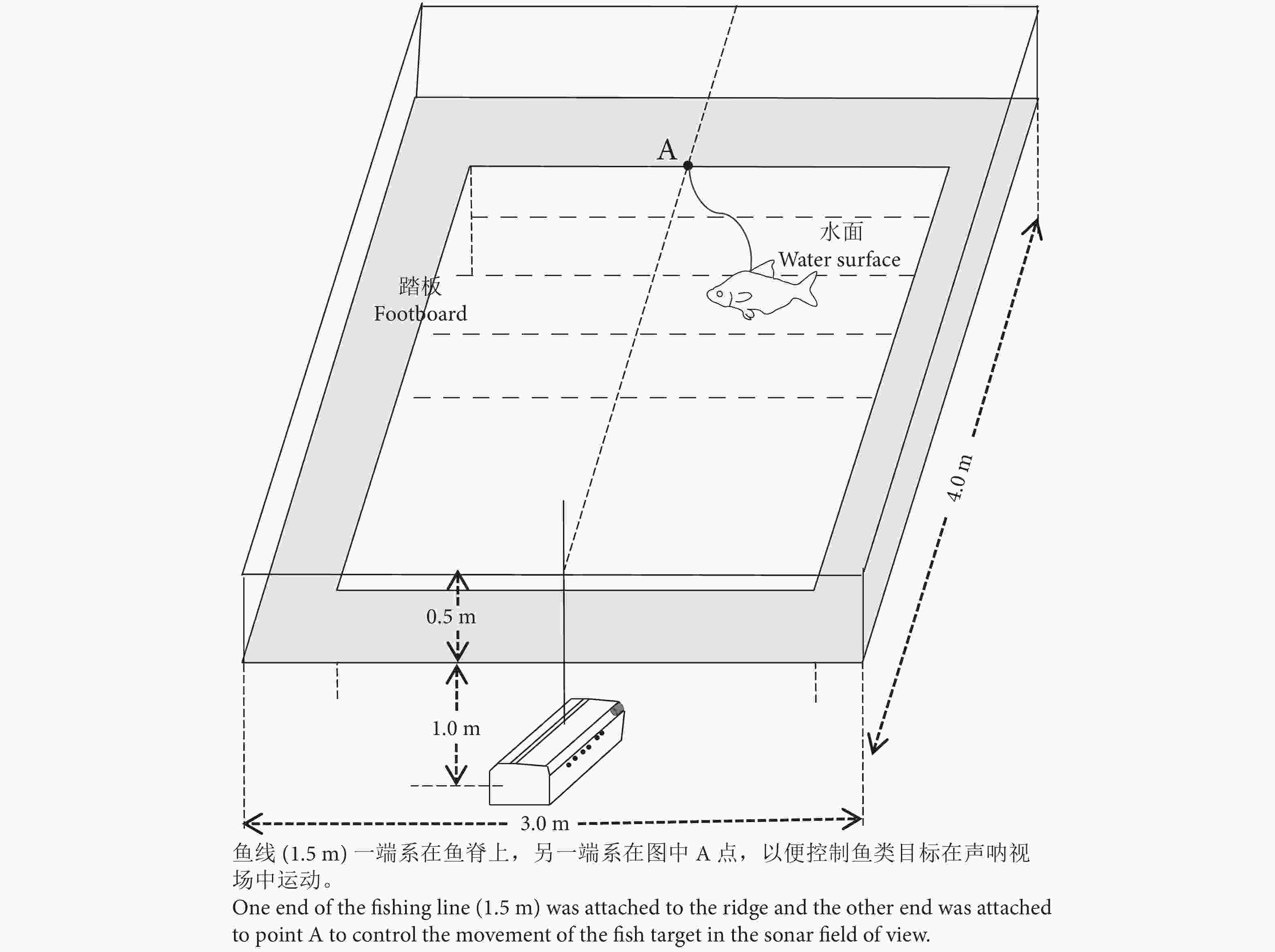

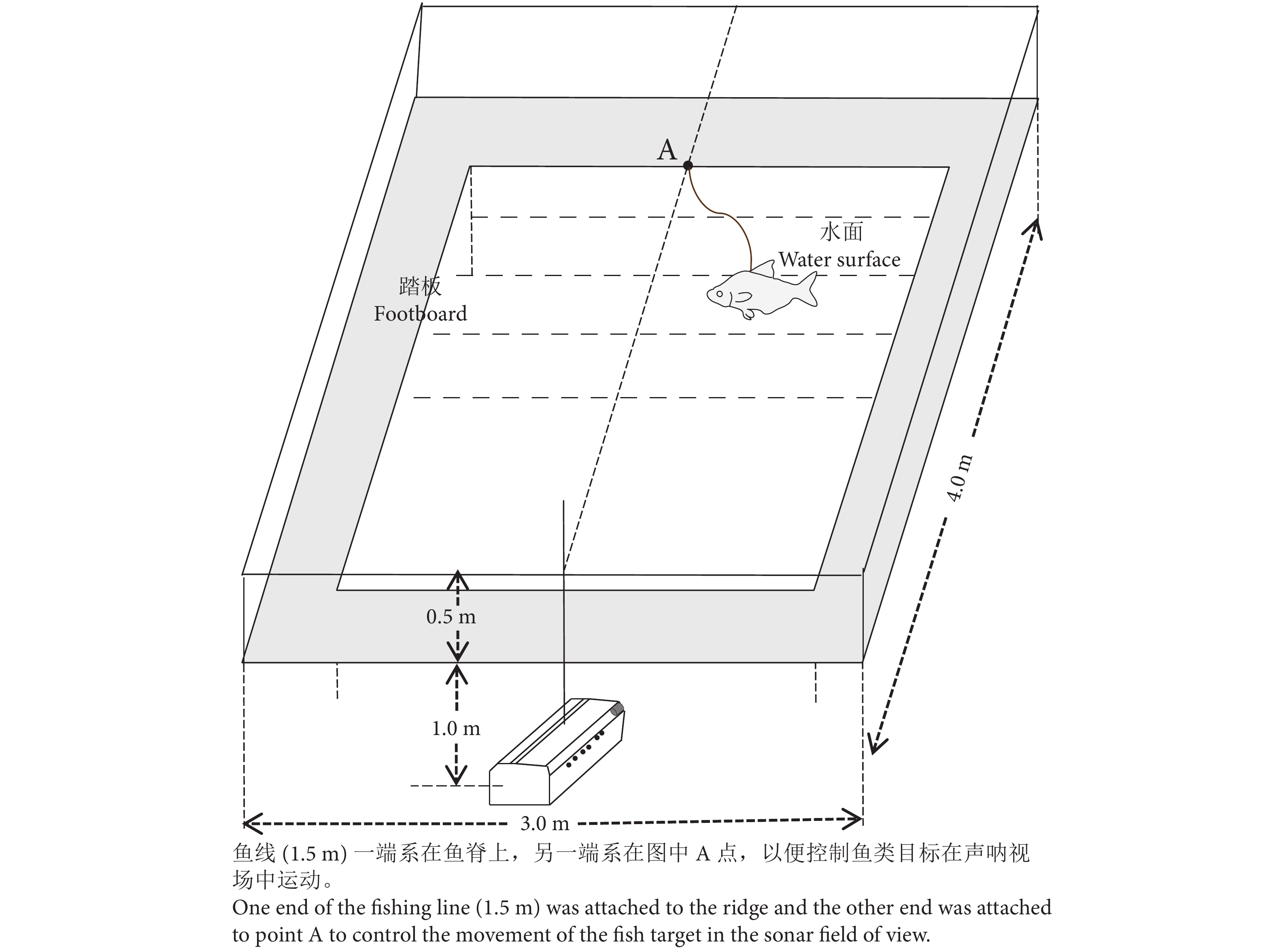

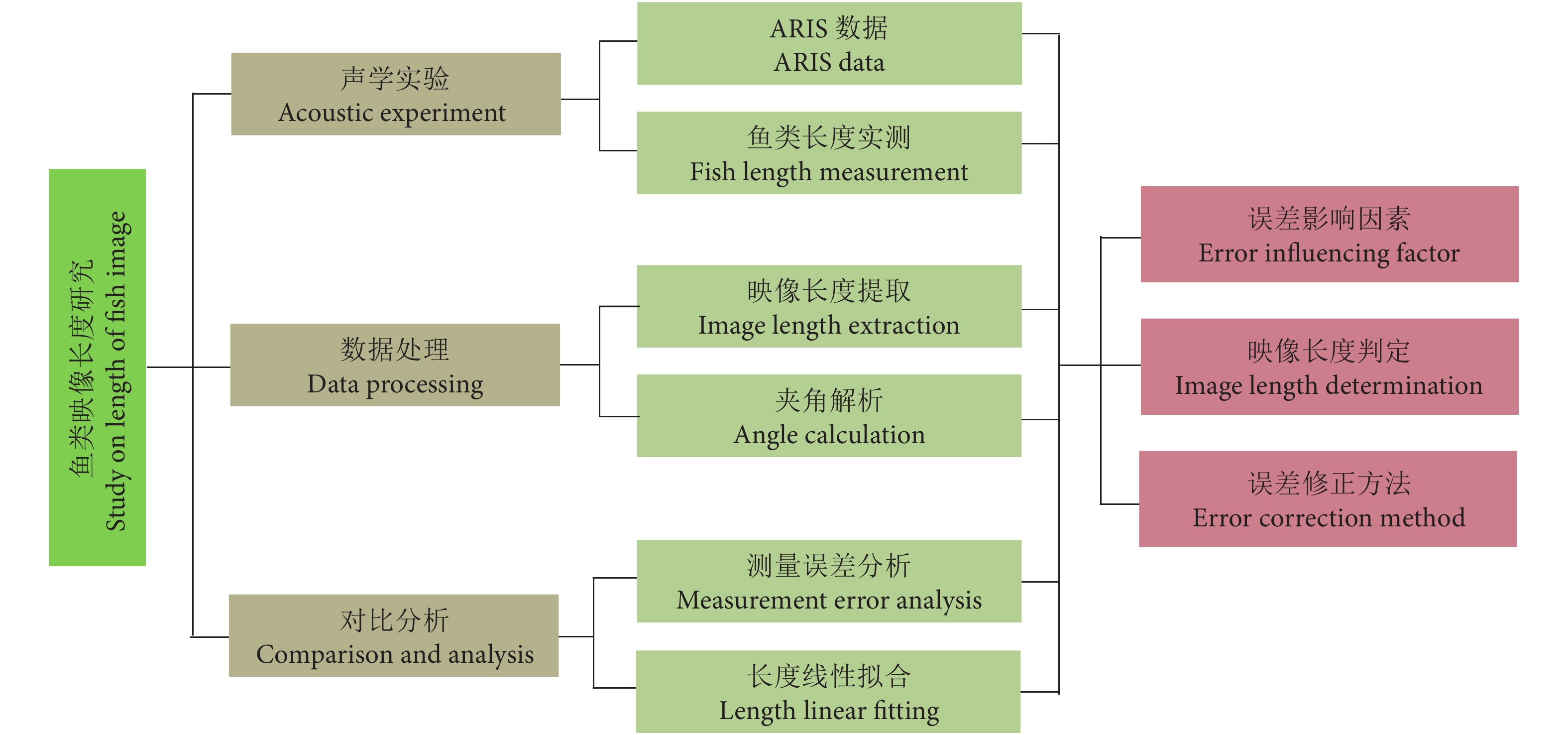

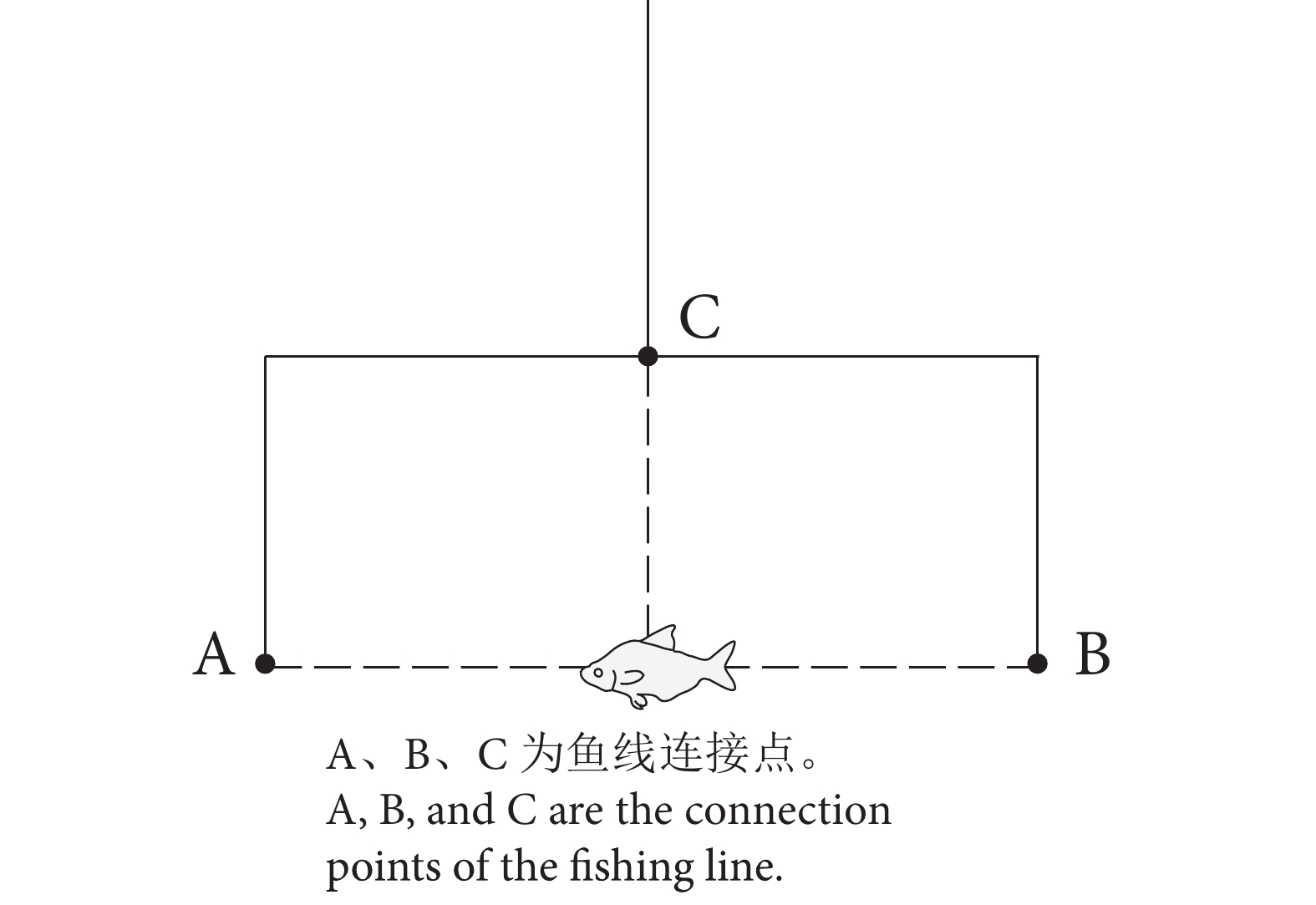

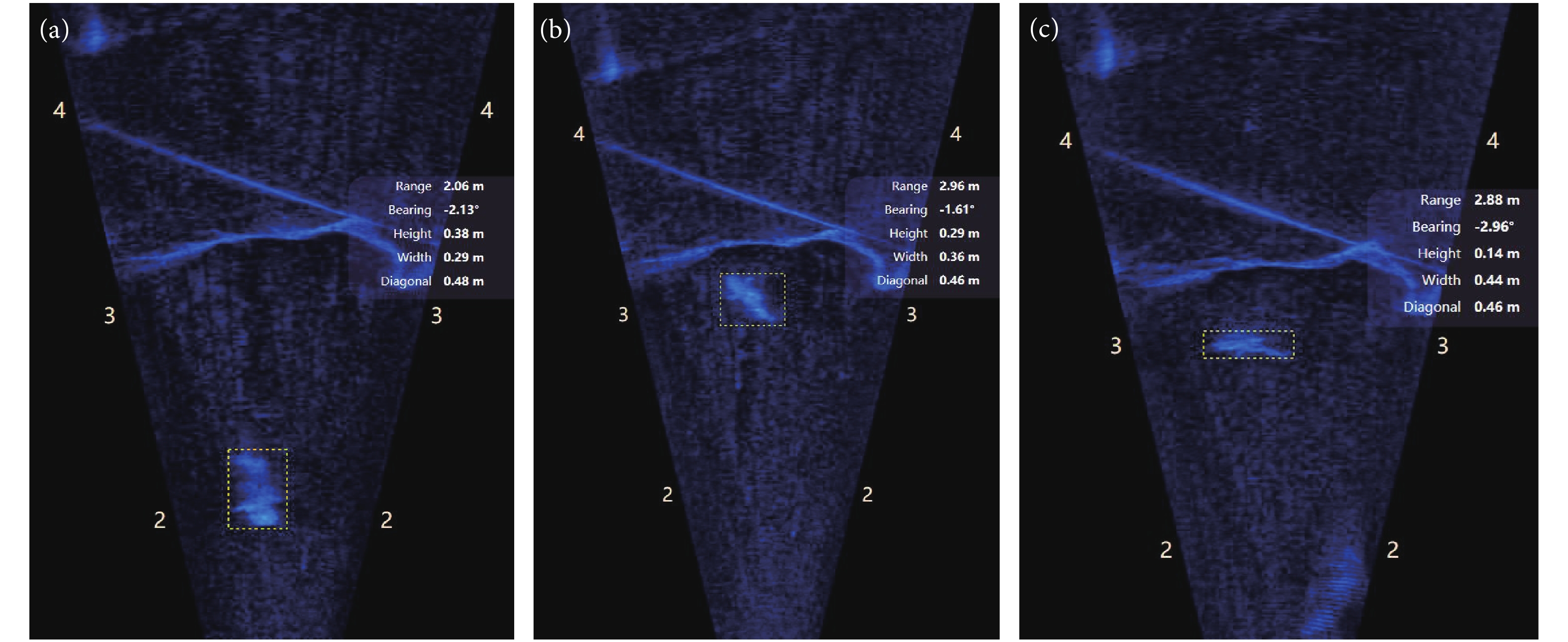

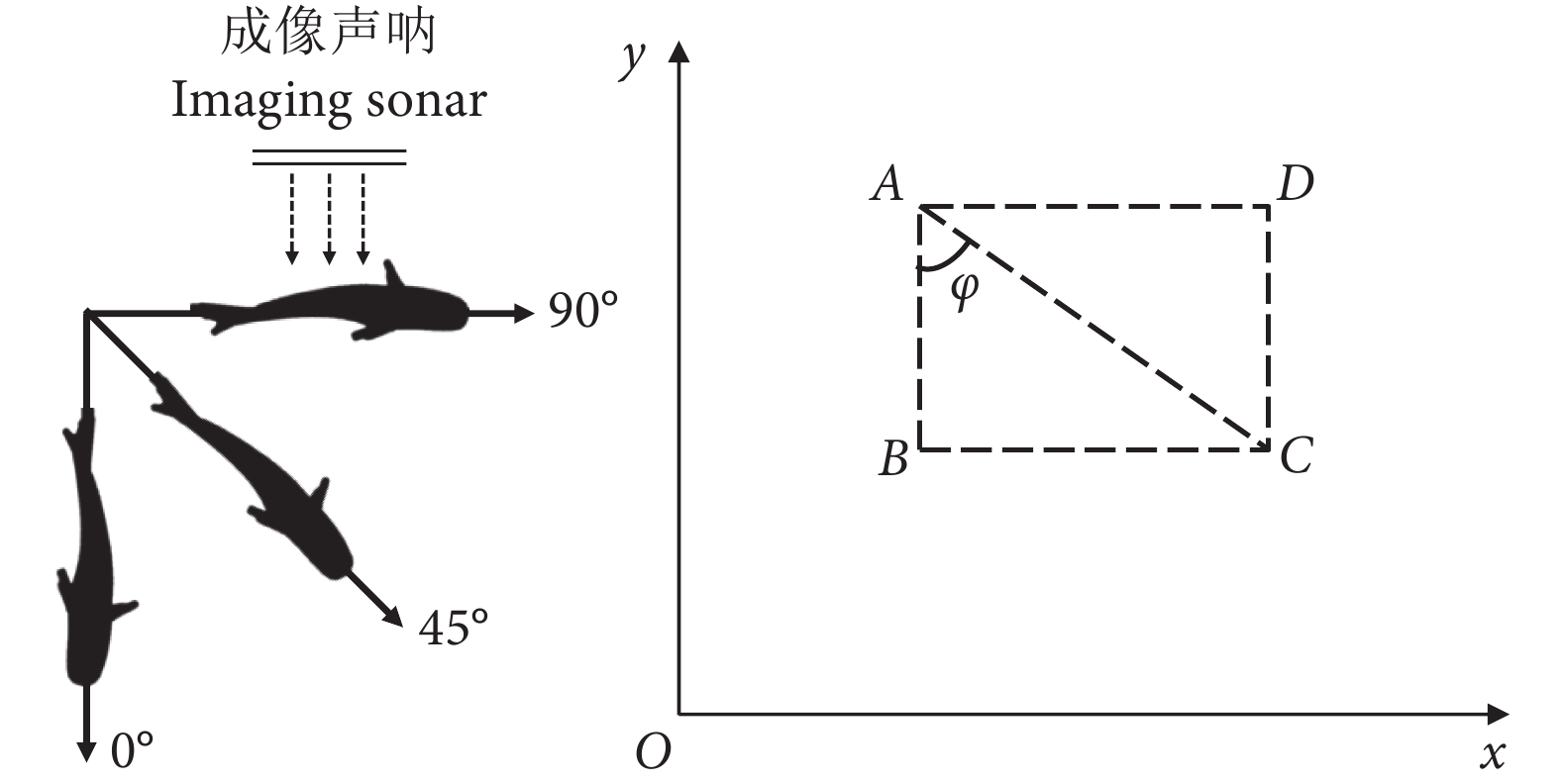

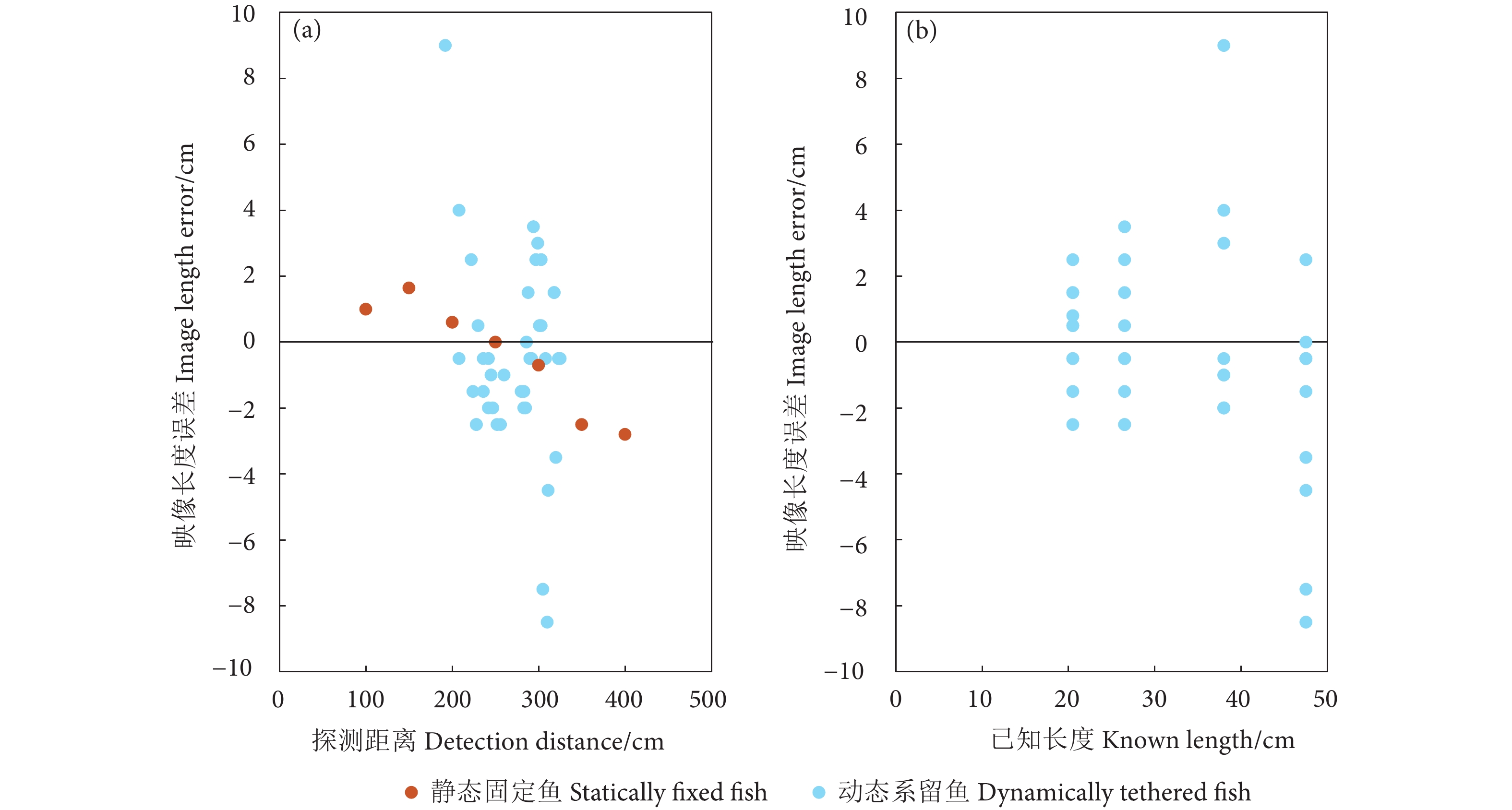

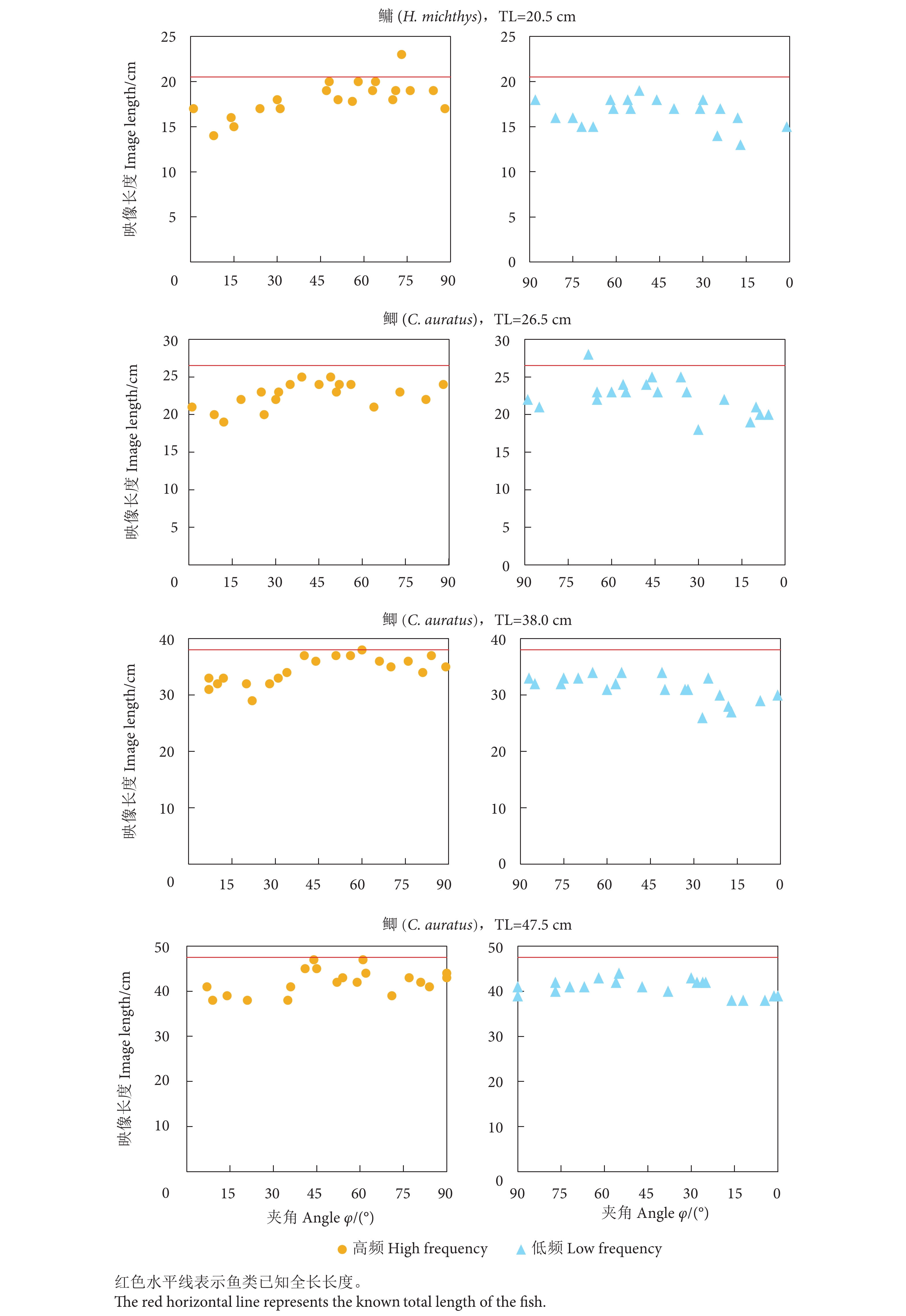

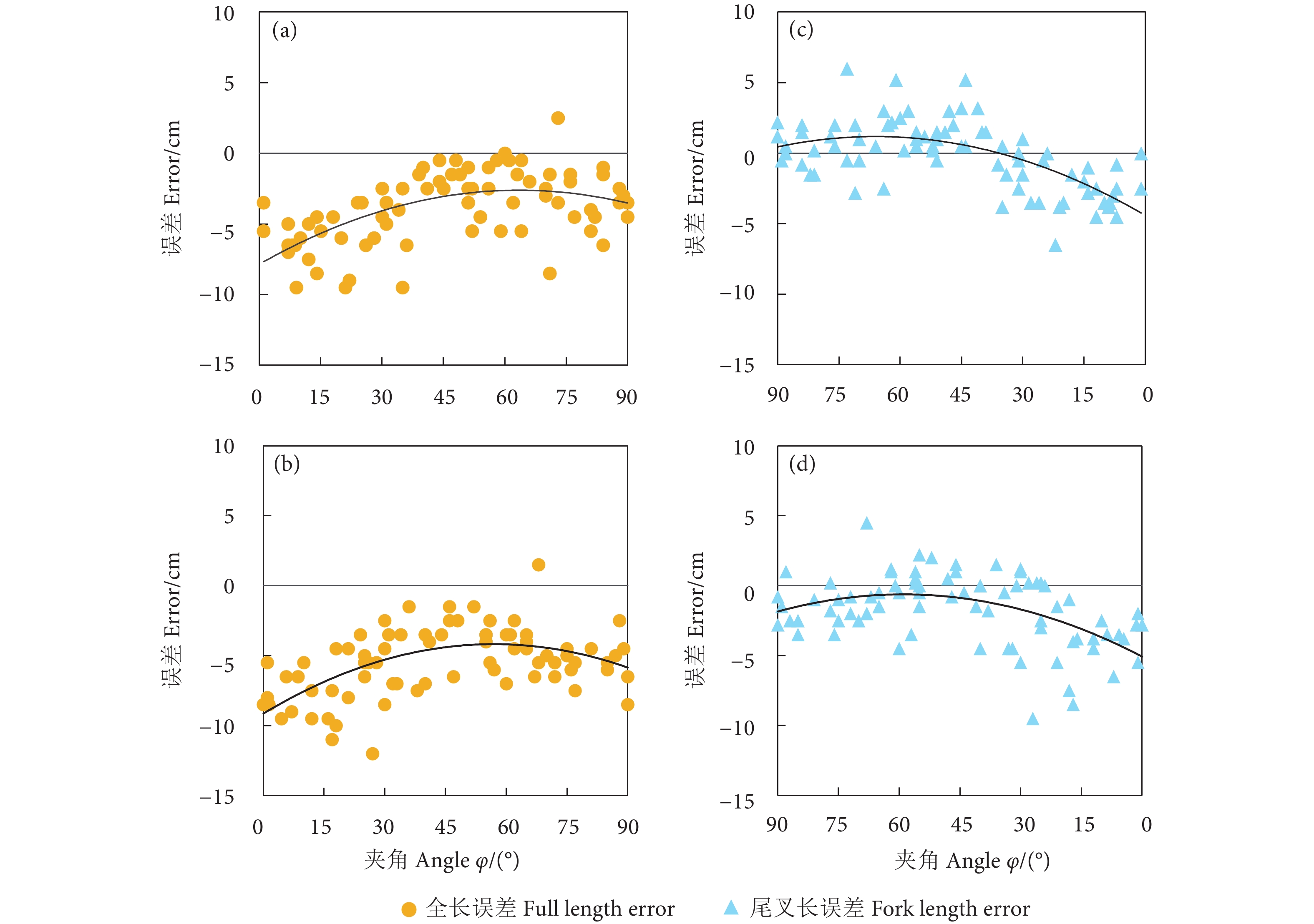

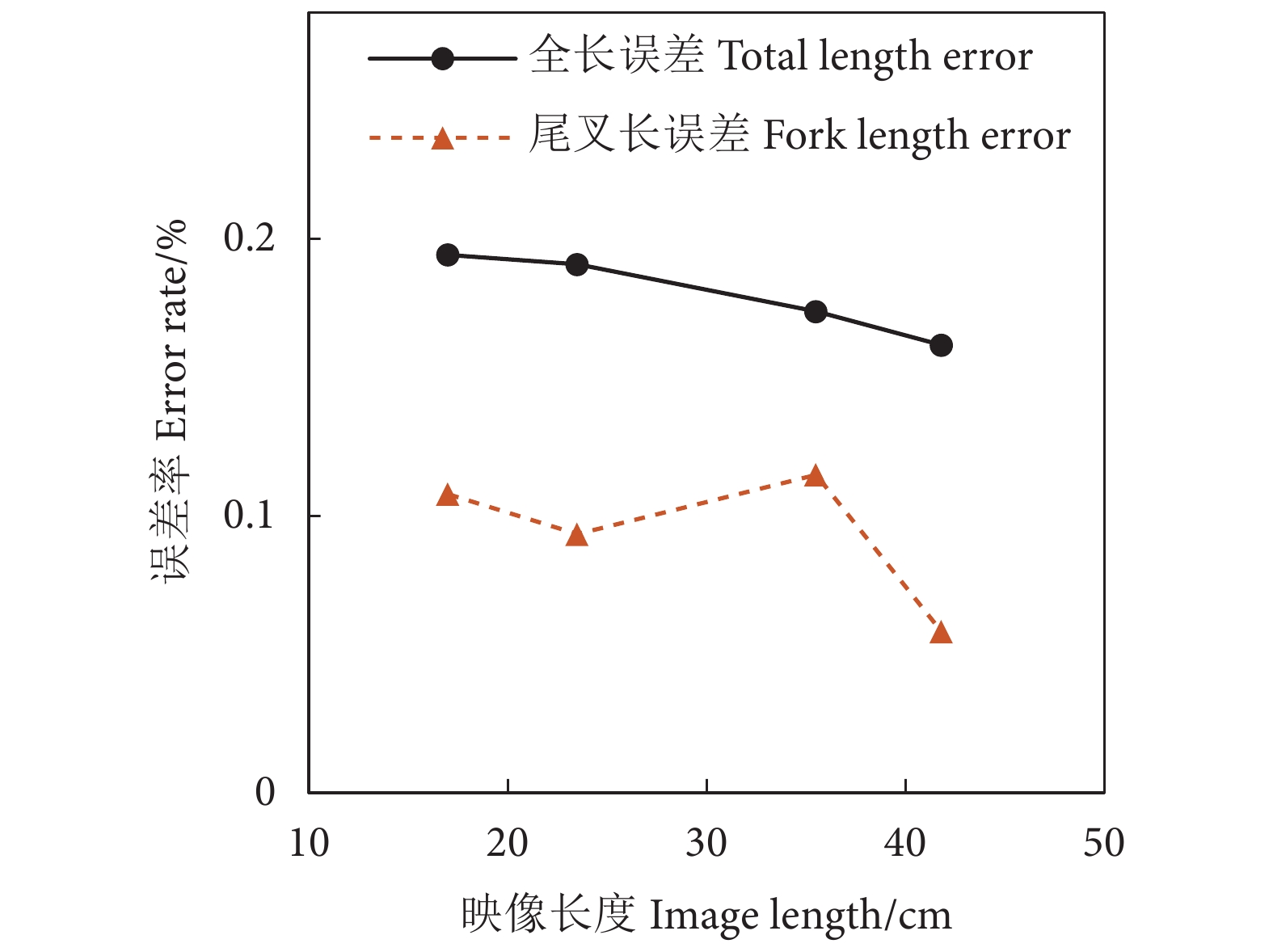

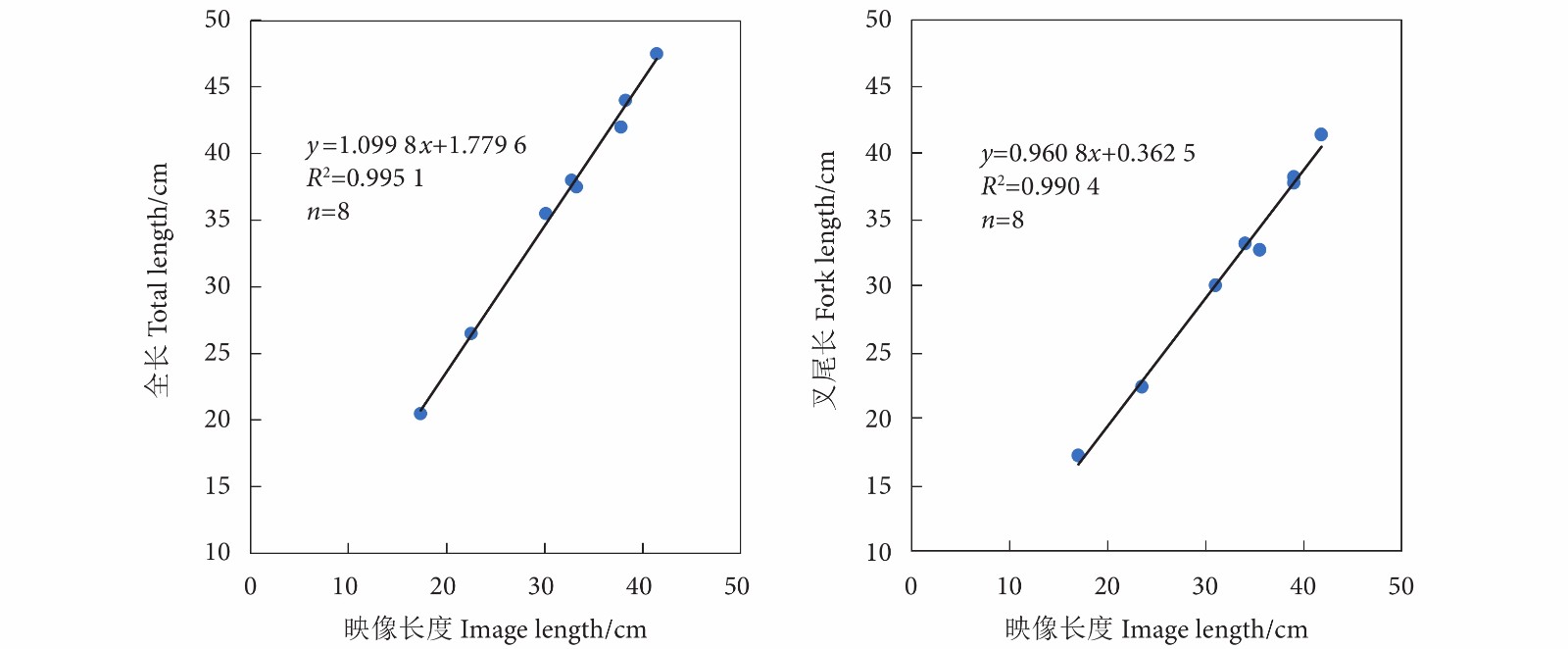

成像声呐能在扫描波束范围内进行鱼类映像长度的测定,为提高成像声呐测定鱼类长度的精度,文章利用自适应分辨率成像声呐 (Adaptive Resolution Imaging Sonar, ARIS) 开展鱼类长度测定实验,依据ARIS扫描波束内鱼类的映像长度和实测长度,分析了ARIS测量鱼类长度的误差。结果表明,鱼类与声呐波束的夹角是导致鱼类长度测量误差的主要因素,夹角越大,鱼类映像长度测量误差越小。在4 m视野内ARIS探测距离对鱼类长度的测量误差无显著交互影响。鱼类映像长度与尾叉长误差更小,其误差均值为2.1 cm。鱼类映像长度与全长和尾叉长的线性关系良好,其线性修正模型拟合度R2分别为0.995 1和0.990 5。研究表明,鱼类映像长度使用尾叉长的测量更为有效,同时鱼类与声呐波束的夹角对映像长度的误差分析和声呐映像长度修正模型,可为获取更准确的鱼类长度信息提供参考。

成像声呐能在扫描波束范围内进行鱼类映像长度的测定,为提高成像声呐测定鱼类长度的精度,文章利用自适应分辨率成像声呐 (Adaptive Resolution Imaging Sonar, ARIS) 开展鱼类长度测定实验,依据ARIS扫描波束内鱼类的映像长度和实测长度,分析了ARIS测量鱼类长度的误差。结果表明,鱼类与声呐波束的夹角是导致鱼类长度测量误差的主要因素,夹角越大,鱼类映像长度测量误差越小。在4 m视野内ARIS探测距离对鱼类长度的测量误差无显著交互影响。鱼类映像长度与尾叉长误差更小,其误差均值为2.1 cm。鱼类映像长度与全长和尾叉长的线性关系良好,其线性修正模型拟合度R2分别为0.995 1和0.990 5。研究表明,鱼类映像长度使用尾叉长的测量更为有效,同时鱼类与声呐波束的夹角对映像长度的误差分析和声呐映像长度修正模型,可为获取更准确的鱼类长度信息提供参考。

2023, 19(4): 41-48.

DOI: 10.12131/20230027

摘要:

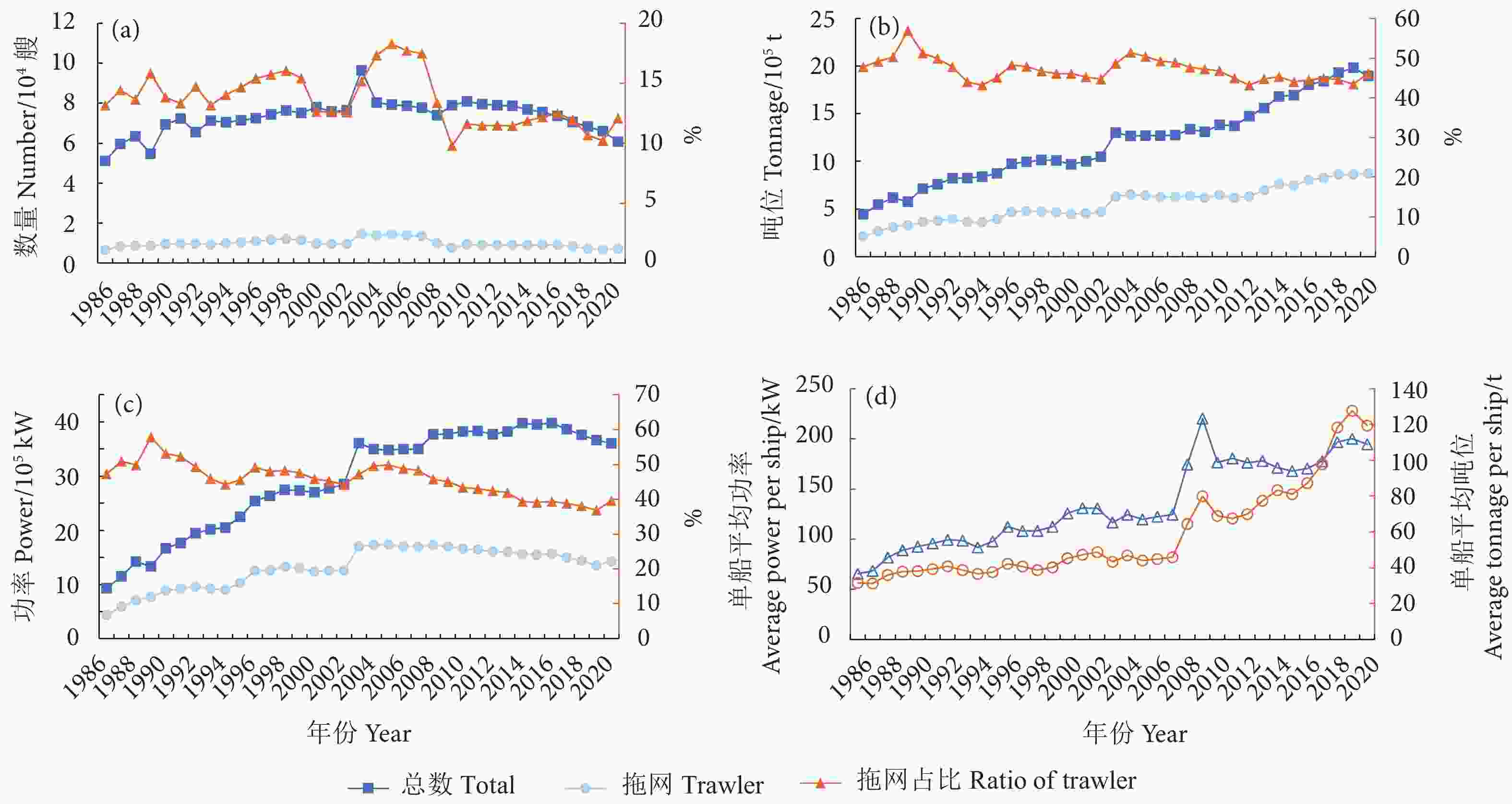

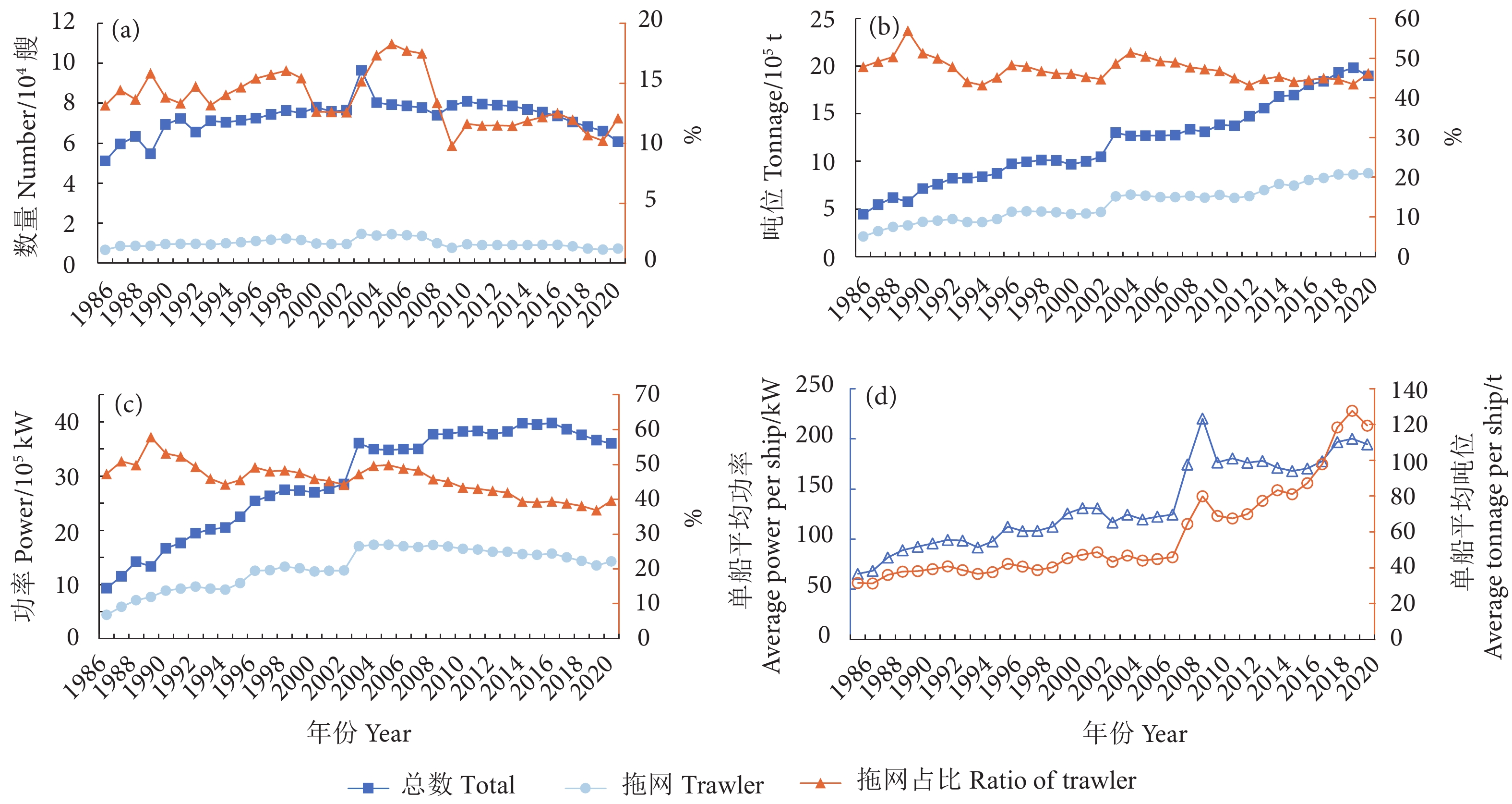

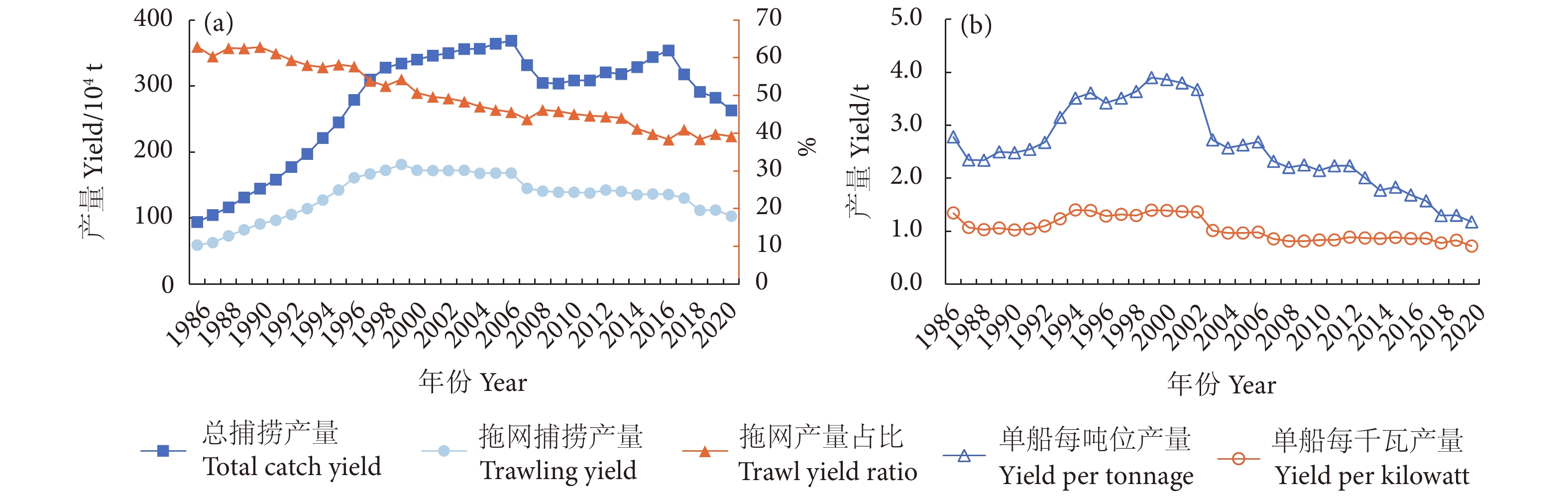

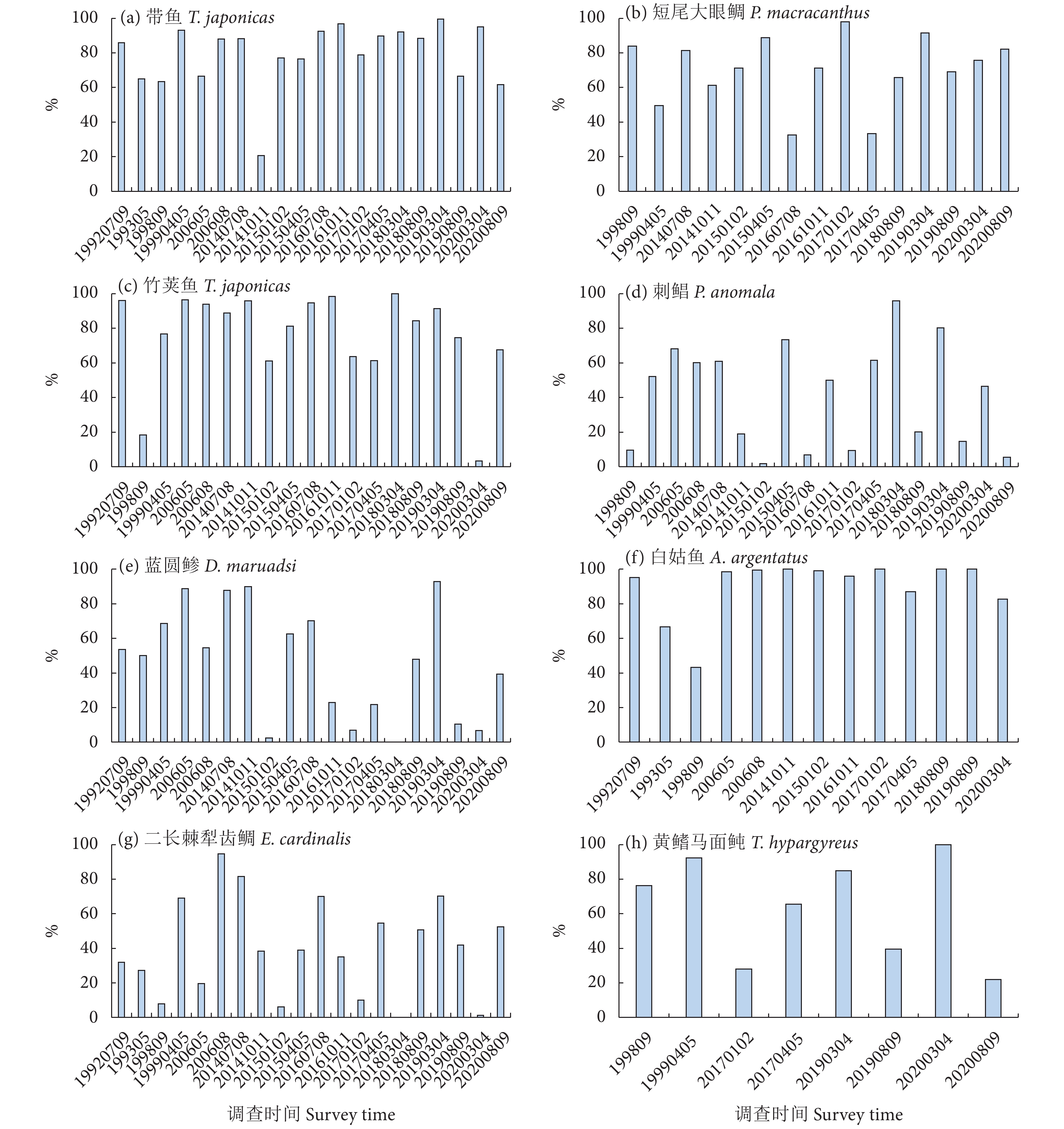

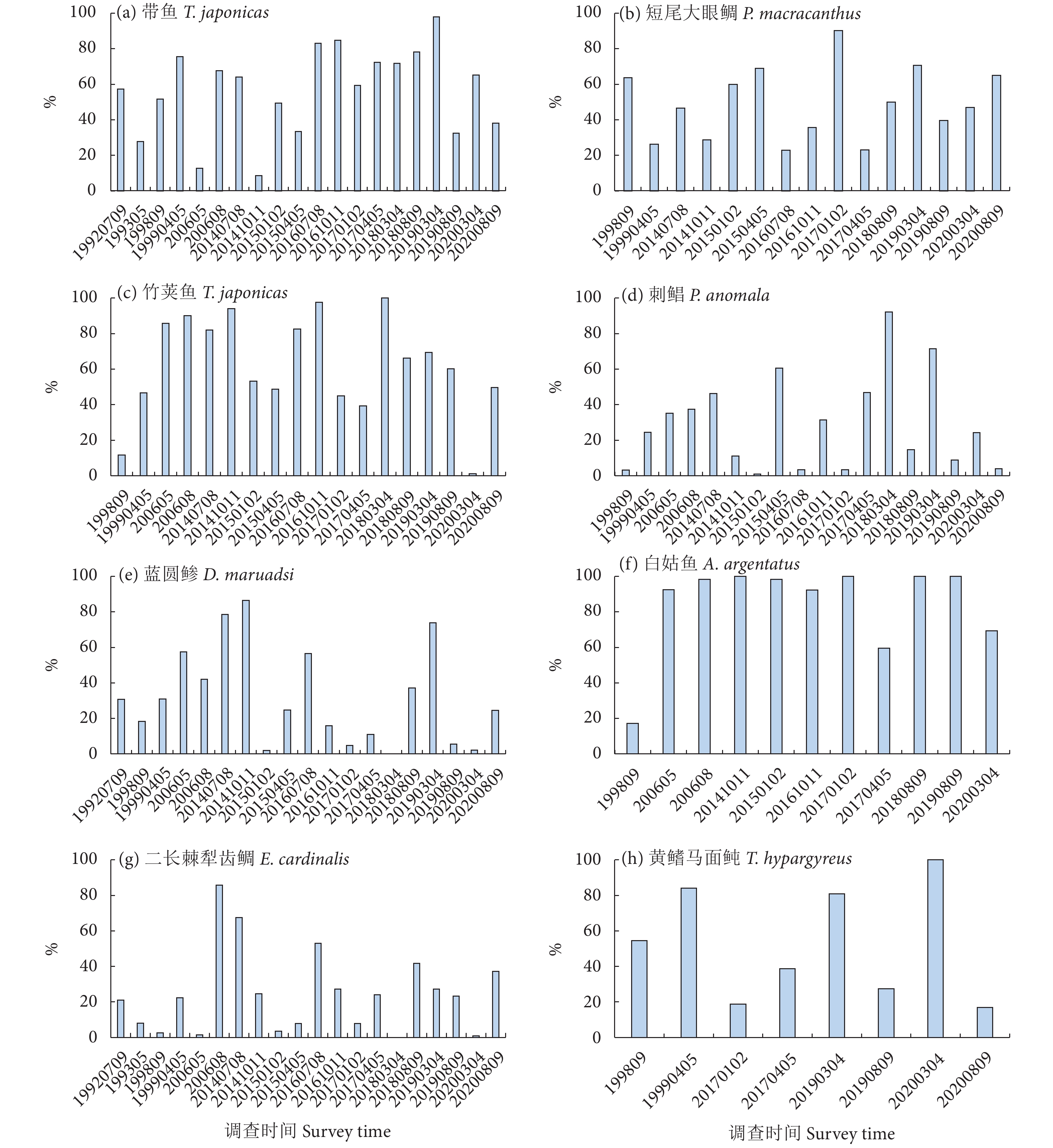

拖网是南海区海洋渔业生产最重要的渔具,拖网渔业在南海区海洋渔业生产中占主导地位。南海区拖网渔船数量从1986年的6 730艘增长至2003年的14 599艘,随后减少,2010年后基本维持在9 000艘左右;其总吨位在212 864~876 045 t波动,呈显著上升趋势;而总功率从1986年的440 438 kW上升至2005年的1 735 173 kW,之后呈下降趋势。1986—2020年单船平均吨位和功率均呈显著上升趋势。拖网渔船产量在59.24×104~181.66×104 t之间波动,占南海区总捕捞产量的38.35%~62.96%,呈逐年下降趋势;单位功率和单位吨位的产量分别在0.72~1.40 t和1.18~3.90 t之间波动,1999年最高,之后呈下降趋势。根据8种重要经济鱼类幼鱼占比统计结果,1992—2020年底拖网渔获物中幼鱼生物量占比均值为24.35%~84.28%,数量占比均值为40.09%~89.84%,其中白姑鱼 (Pennahia argentata)、带鱼 (Trichiurus japonicus) 和竹荚鱼 (Trachurus japonicus) 幼鱼比例最高。鉴于拖网渔业选择性不强,对幼鱼资源及海洋环境影响较大,建议逐步压减拖网渔船规模,严格执行网目尺寸和可捕规格制度,引导渔民使用资源节约型、环境友好型的作业方式,以利于近海渔业资源养护和可持续利用。

拖网是南海区海洋渔业生产最重要的渔具,拖网渔业在南海区海洋渔业生产中占主导地位。南海区拖网渔船数量从1986年的6 730艘增长至2003年的14 599艘,随后减少,2010年后基本维持在9 000艘左右;其总吨位在212 864~876 045 t波动,呈显著上升趋势;而总功率从1986年的440 438 kW上升至2005年的1 735 173 kW,之后呈下降趋势。1986—2020年单船平均吨位和功率均呈显著上升趋势。拖网渔船产量在59.24×104~181.66×104 t之间波动,占南海区总捕捞产量的38.35%~62.96%,呈逐年下降趋势;单位功率和单位吨位的产量分别在0.72~1.40 t和1.18~3.90 t之间波动,1999年最高,之后呈下降趋势。根据8种重要经济鱼类幼鱼占比统计结果,1992—2020年底拖网渔获物中幼鱼生物量占比均值为24.35%~84.28%,数量占比均值为40.09%~89.84%,其中白姑鱼 (Pennahia argentata)、带鱼 (Trichiurus japonicus) 和竹荚鱼 (Trachurus japonicus) 幼鱼比例最高。鉴于拖网渔业选择性不强,对幼鱼资源及海洋环境影响较大,建议逐步压减拖网渔船规模,严格执行网目尺寸和可捕规格制度,引导渔民使用资源节约型、环境友好型的作业方式,以利于近海渔业资源养护和可持续利用。

2023, 19(4): 49-57.

DOI: 10.12131/20220266

摘要:

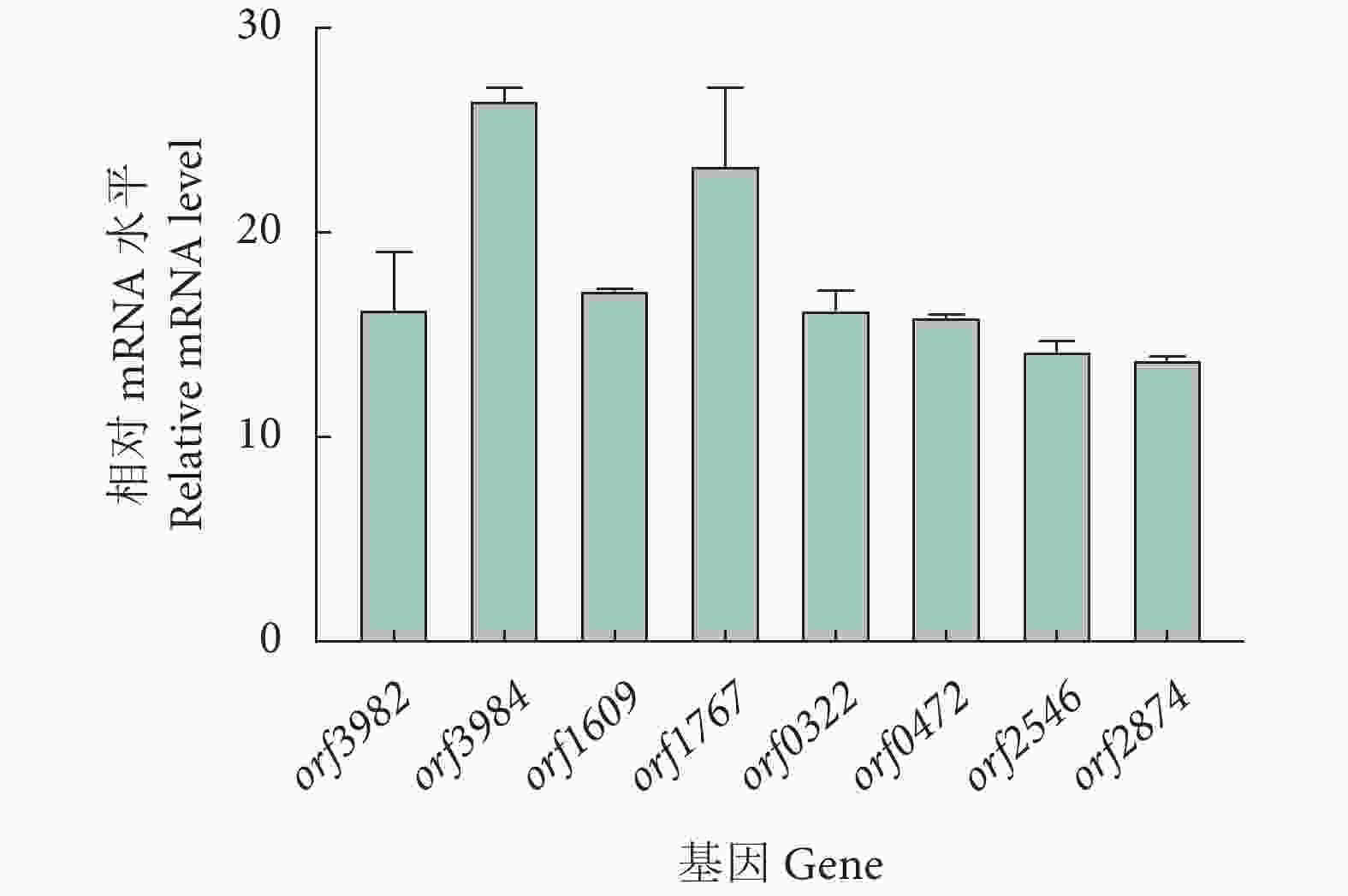

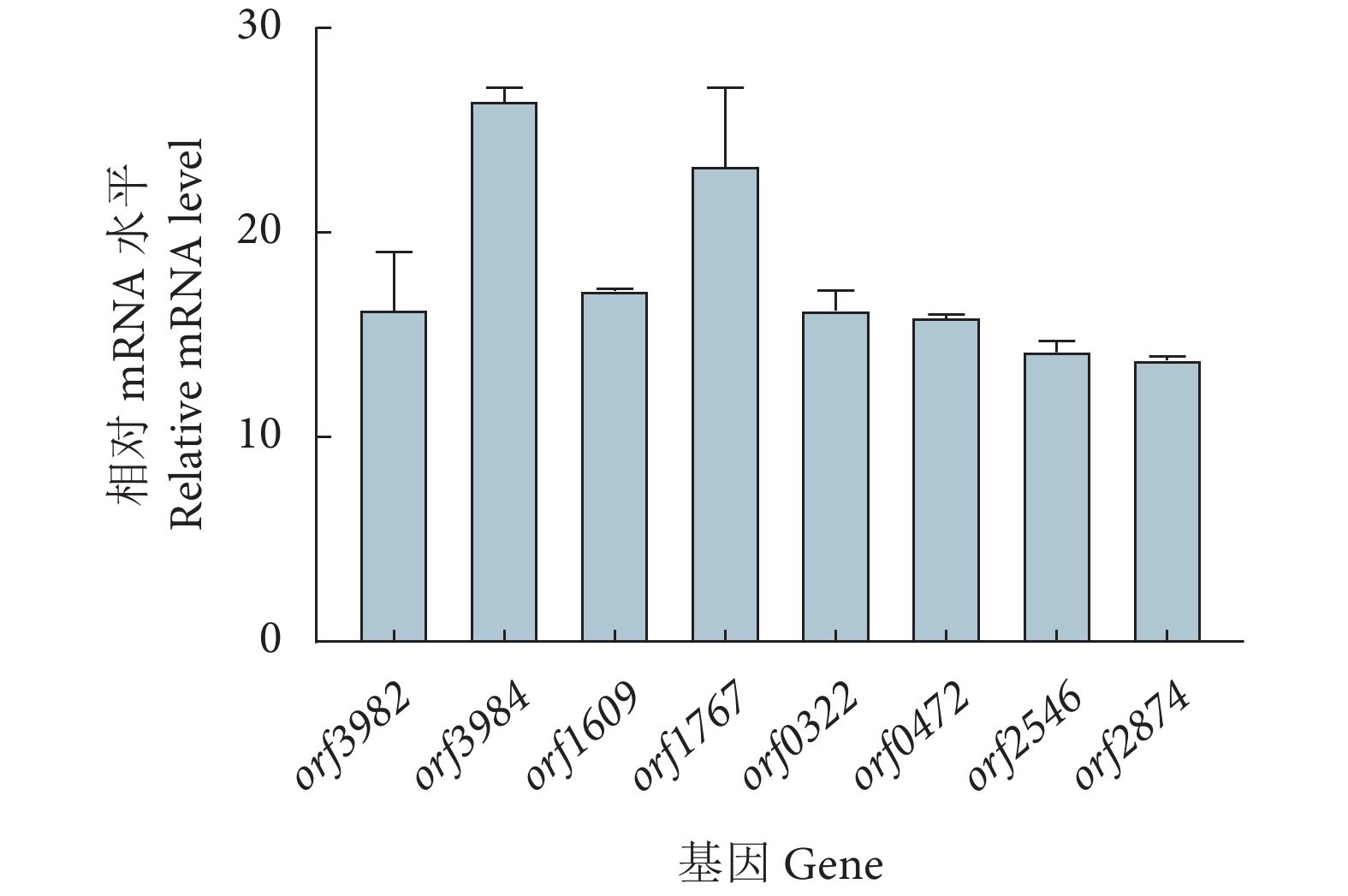

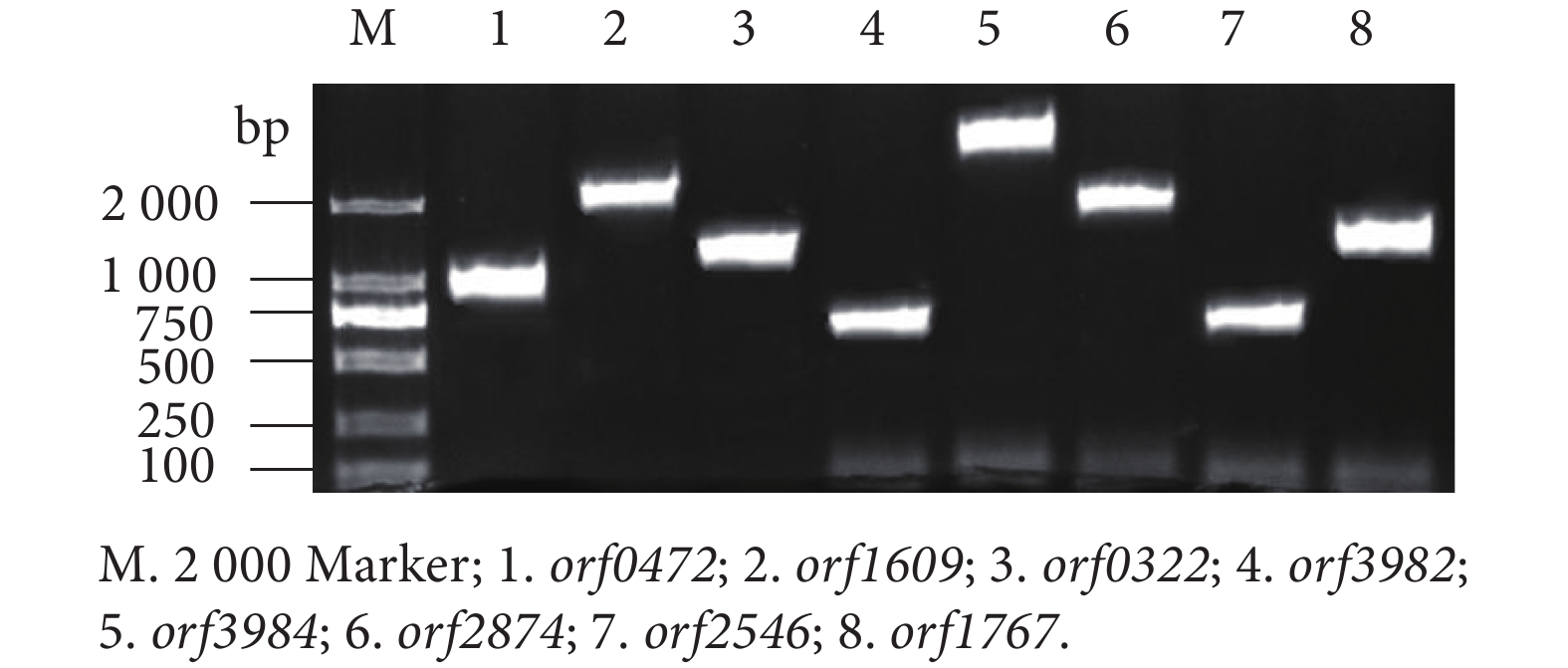

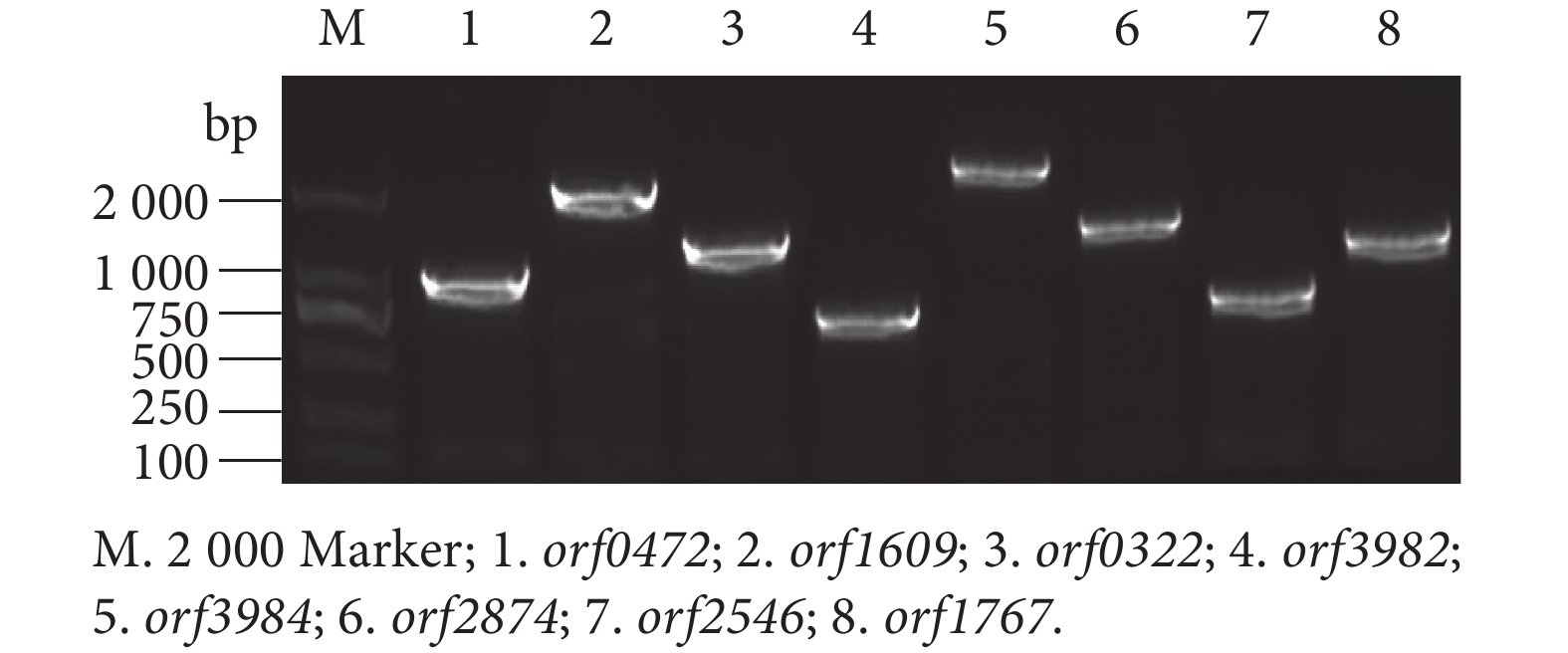

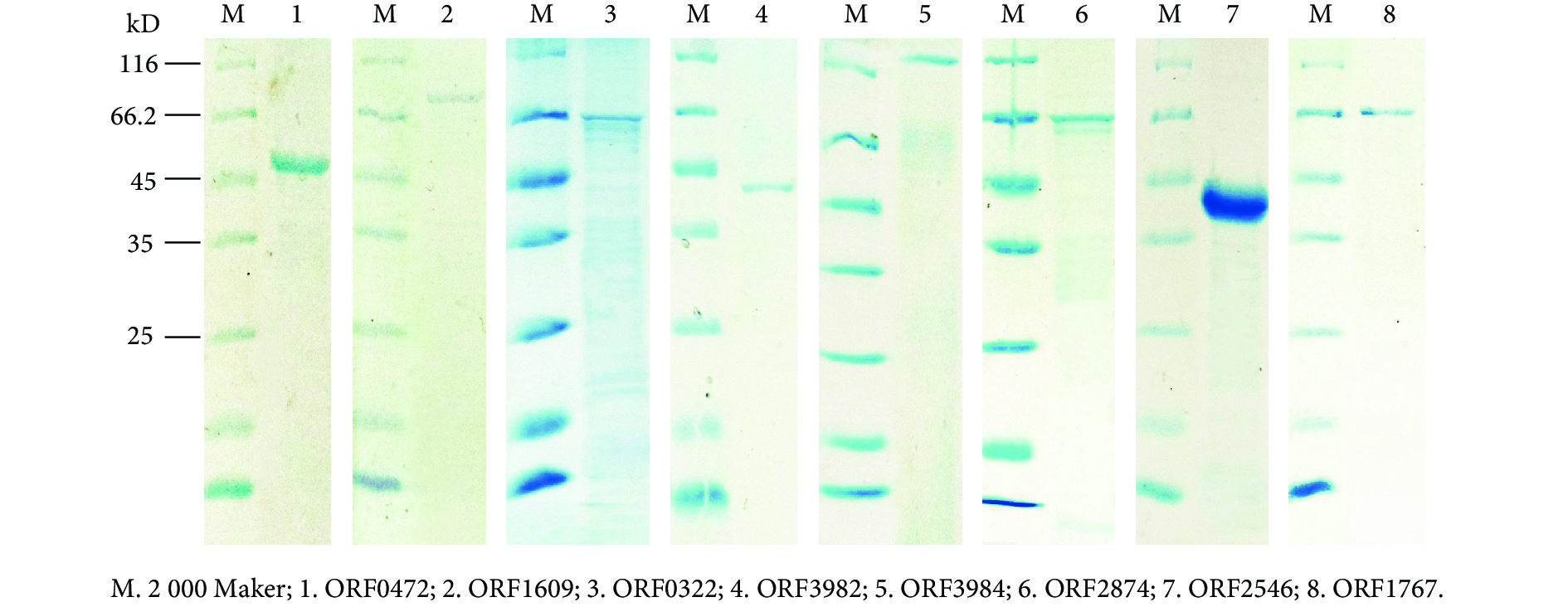

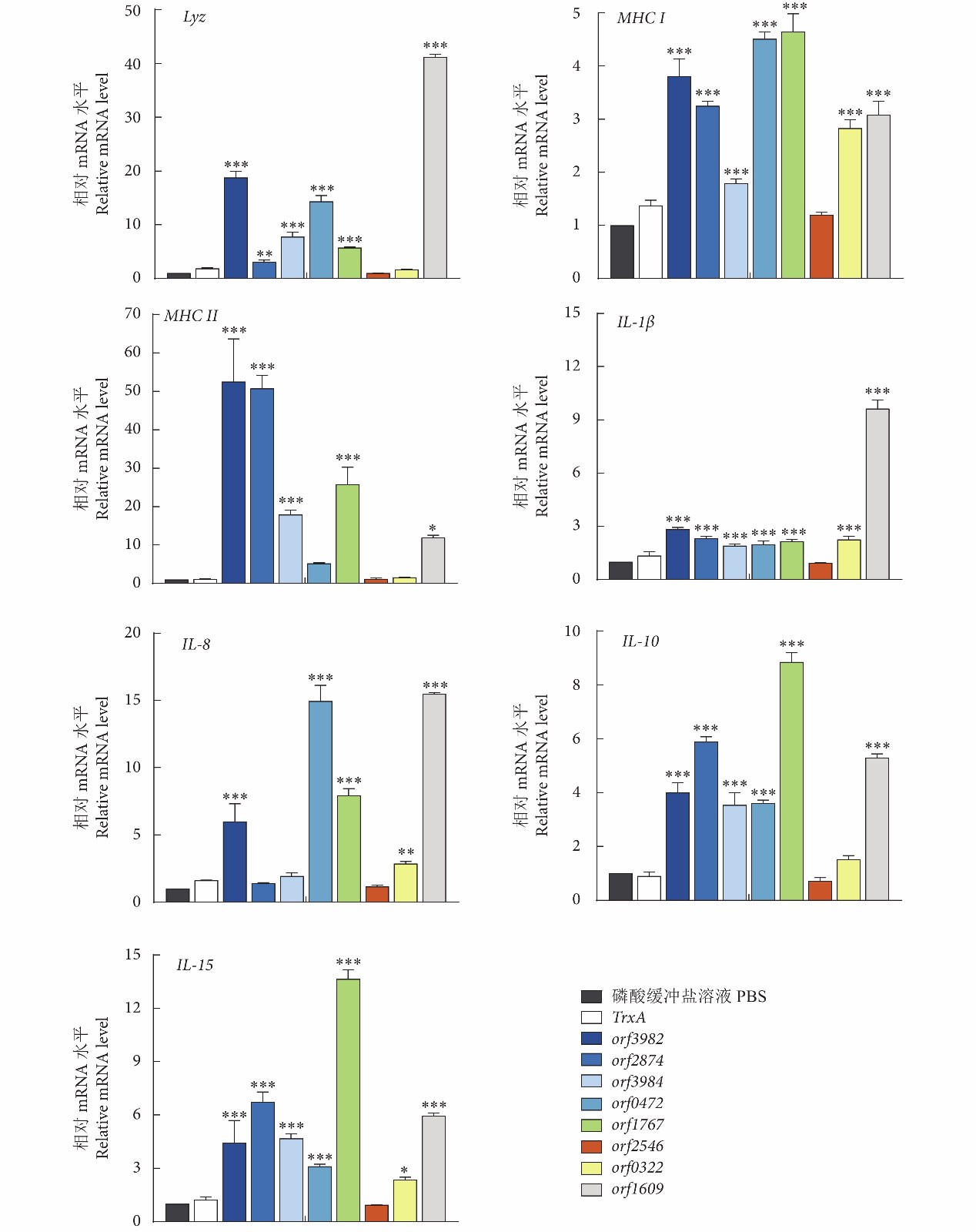

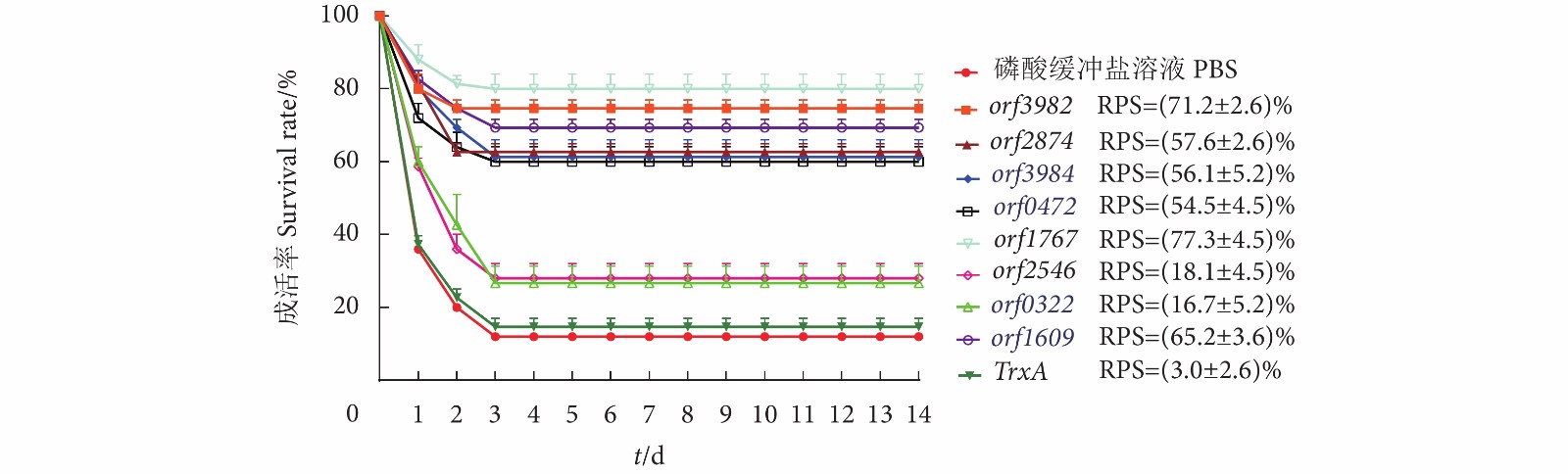

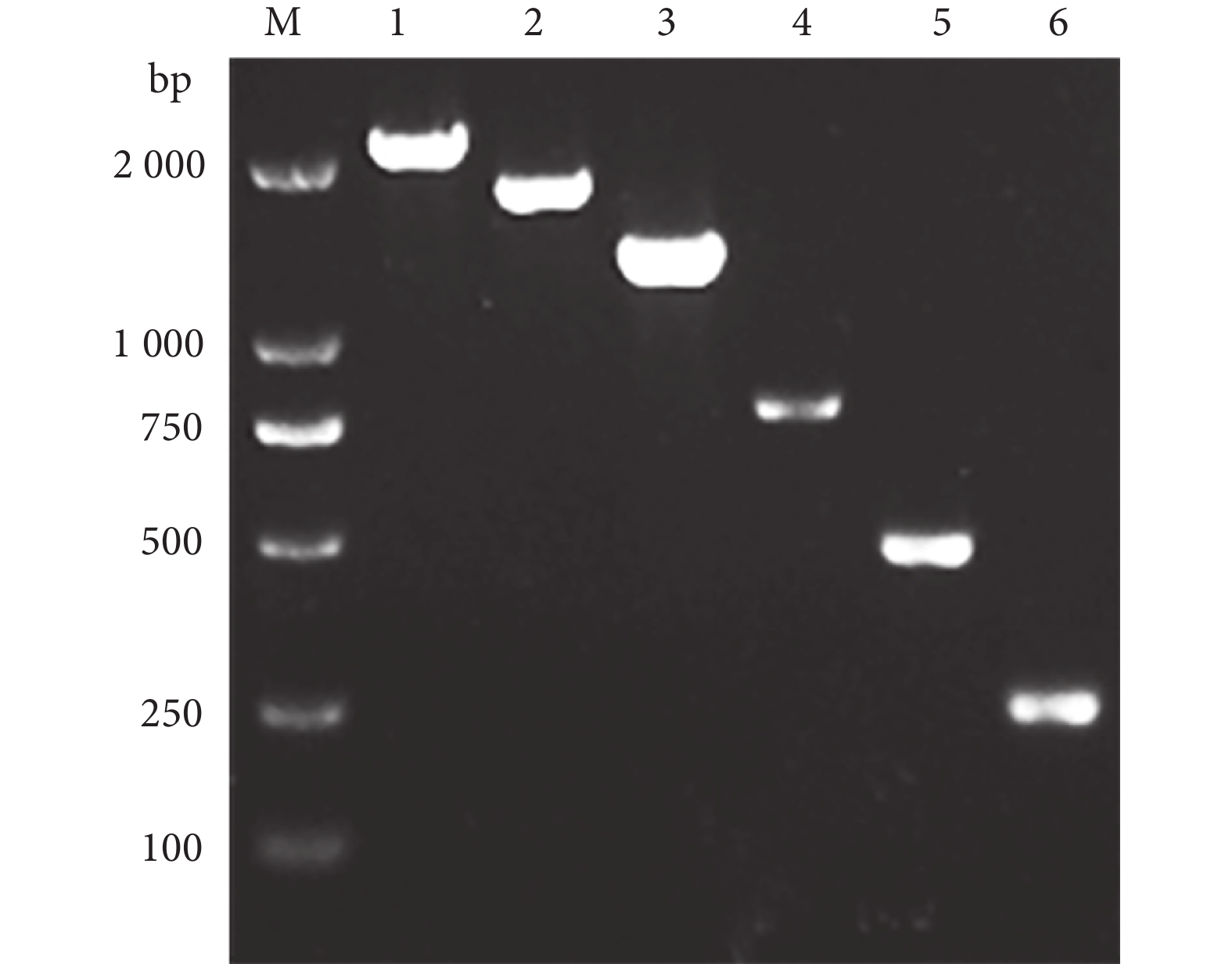

嗜水气单胞菌 (Aeromonas hydrophila) 是一种常见的水产致病菌,可引发人畜鱼共患疾病,对水产养殖业造成严重危害,因此预防其传播和感染是当前亟待解决的问题。为开发高效的潜在亚单位疫苗,并为防治嗜水气单胞菌病害提供理论依据,基于前期的研究结果,选取在嗜水气单胞菌强毒株LP-2中表达丰度较高的8种分泌蛋白 (ORF0322、ORF3982、ORF2874、ORF1767、ORF3984、ORF2546、ORF0472、ORF1609) 作为研究目标,首先利用实时荧光定量PCR (qPCR) 技术对其进行基因表达检测,结果发现这8种分泌蛋白在细胞中均可正常表达;然后将这些蛋白进行基因克隆与表达纯化,并将纯化的重组蛋白免疫斑马鱼 (Danio rerio),连续培养28 d后,发现斑马鱼中相关免疫基因均发生上调,说明这些分泌蛋白可引起宿主发生免疫反应;最后,对这8种分泌蛋白进行免疫保护评价,细菌攻毒实验结果显示,其中6种分泌蛋白 (ORF3982、ORF2874、ORF1767、ORF3984、ORF0472、ORF1609) 的相对免疫保护率 (Relative immune protection rate, RPS) 大于50%,可作为候选疫苗开发。

嗜水气单胞菌 (Aeromonas hydrophila) 是一种常见的水产致病菌,可引发人畜鱼共患疾病,对水产养殖业造成严重危害,因此预防其传播和感染是当前亟待解决的问题。为开发高效的潜在亚单位疫苗,并为防治嗜水气单胞菌病害提供理论依据,基于前期的研究结果,选取在嗜水气单胞菌强毒株LP-2中表达丰度较高的8种分泌蛋白 (ORF0322、ORF3982、ORF2874、ORF1767、ORF3984、ORF2546、ORF0472、ORF1609) 作为研究目标,首先利用实时荧光定量PCR (qPCR) 技术对其进行基因表达检测,结果发现这8种分泌蛋白在细胞中均可正常表达;然后将这些蛋白进行基因克隆与表达纯化,并将纯化的重组蛋白免疫斑马鱼 (Danio rerio),连续培养28 d后,发现斑马鱼中相关免疫基因均发生上调,说明这些分泌蛋白可引起宿主发生免疫反应;最后,对这8种分泌蛋白进行免疫保护评价,细菌攻毒实验结果显示,其中6种分泌蛋白 (ORF3982、ORF2874、ORF1767、ORF3984、ORF0472、ORF1609) 的相对免疫保护率 (Relative immune protection rate, RPS) 大于50%,可作为候选疫苗开发。

2023, 19(4): 58-67.

DOI: 10.12131/20220297

摘要:

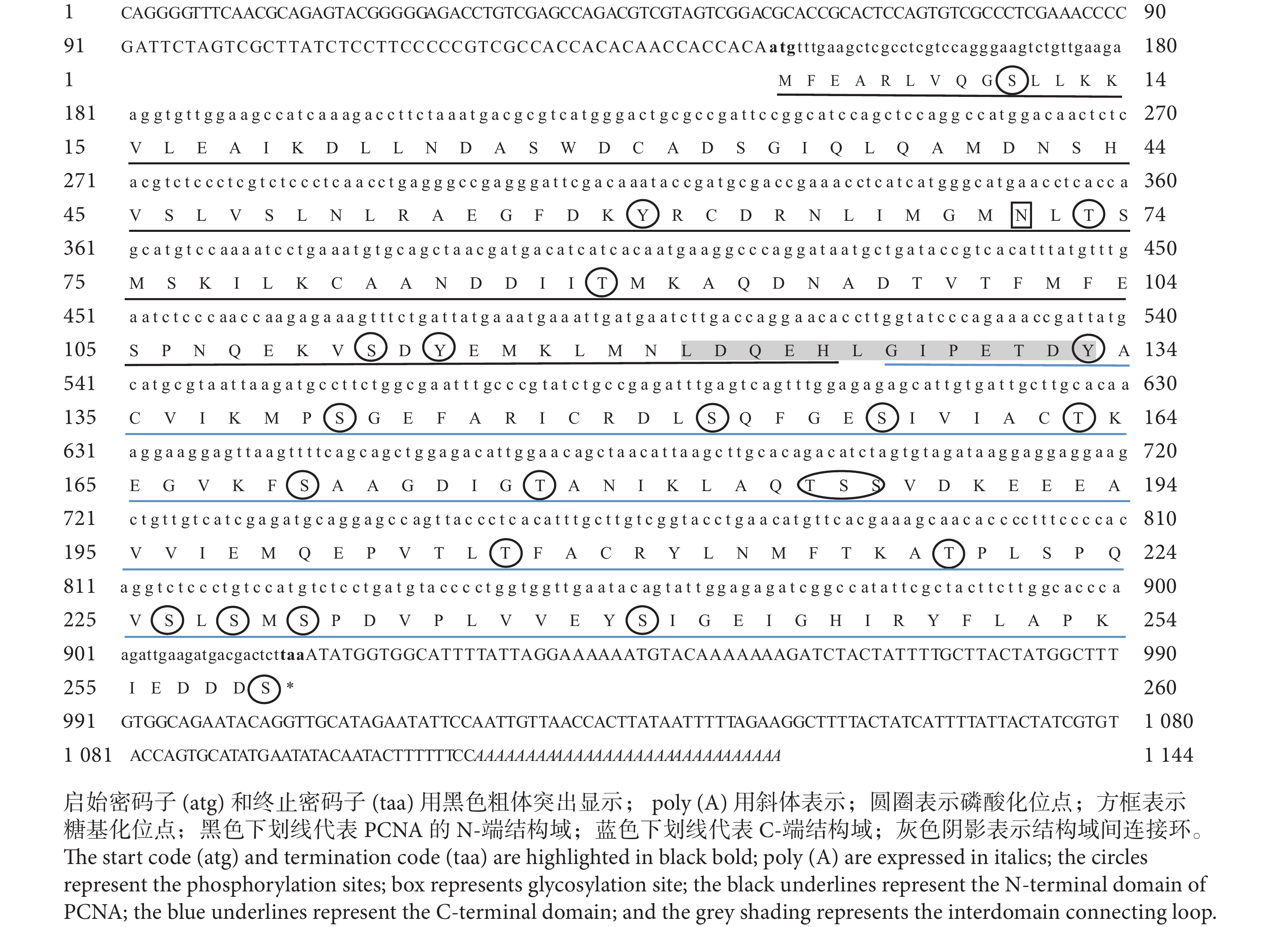

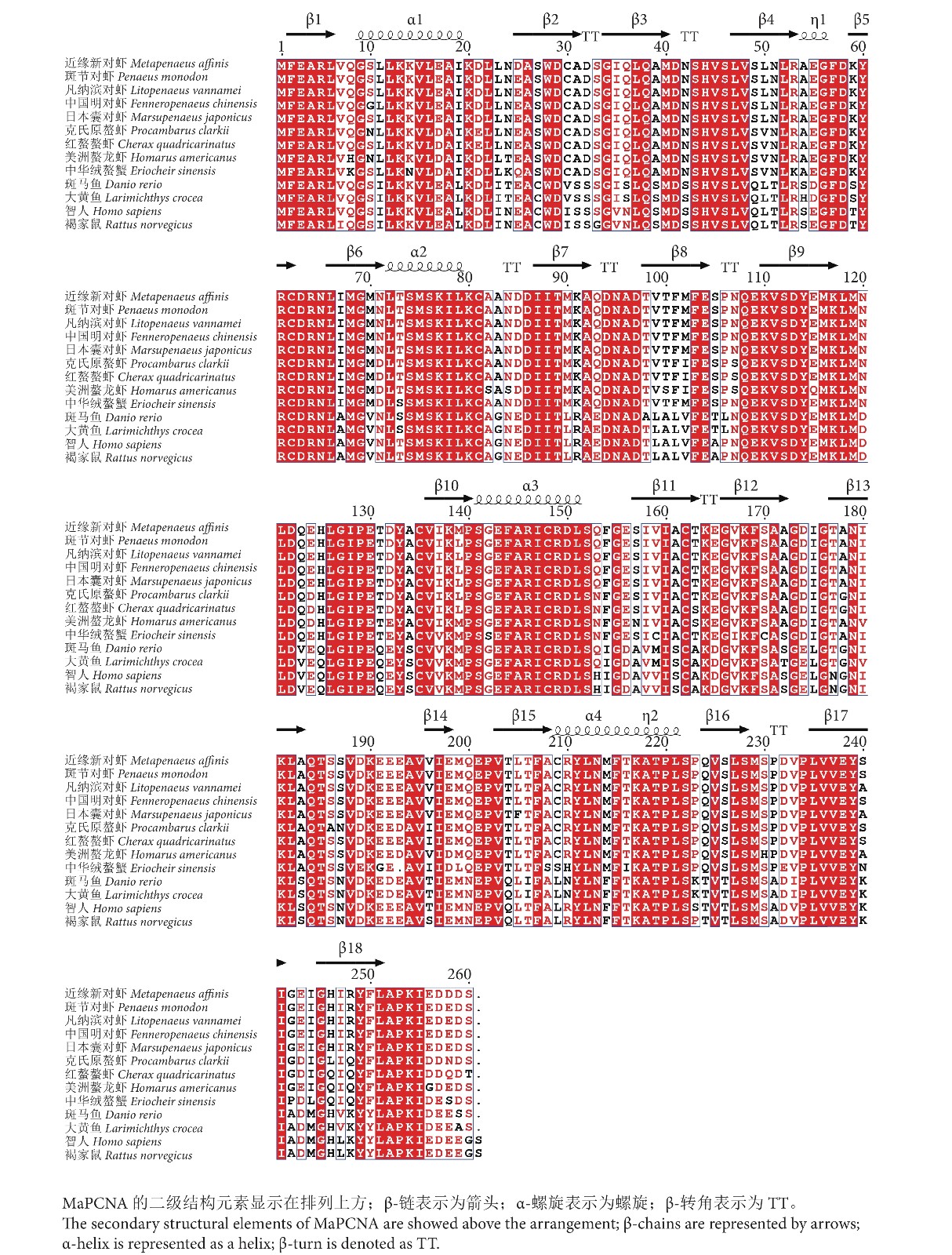

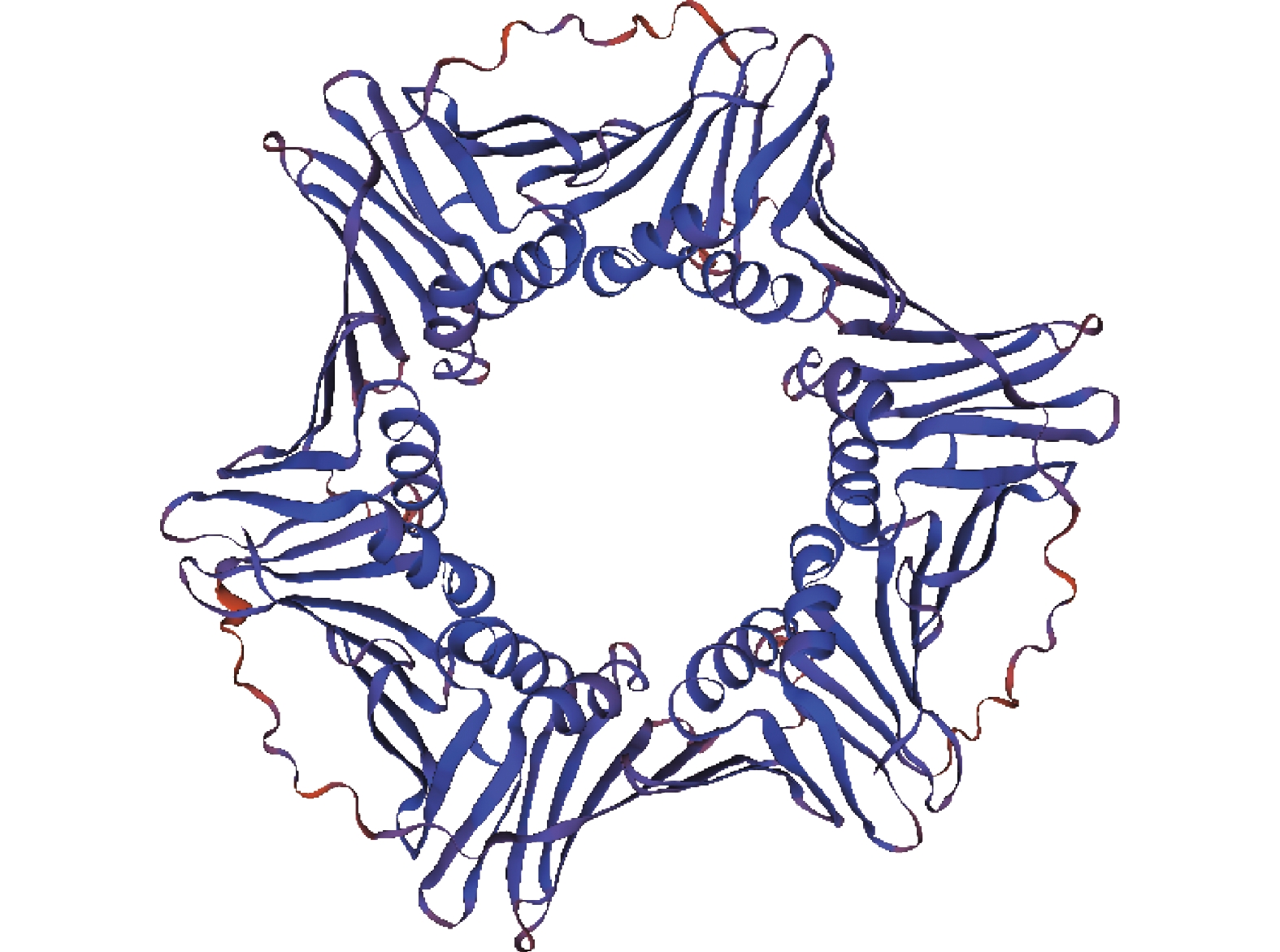

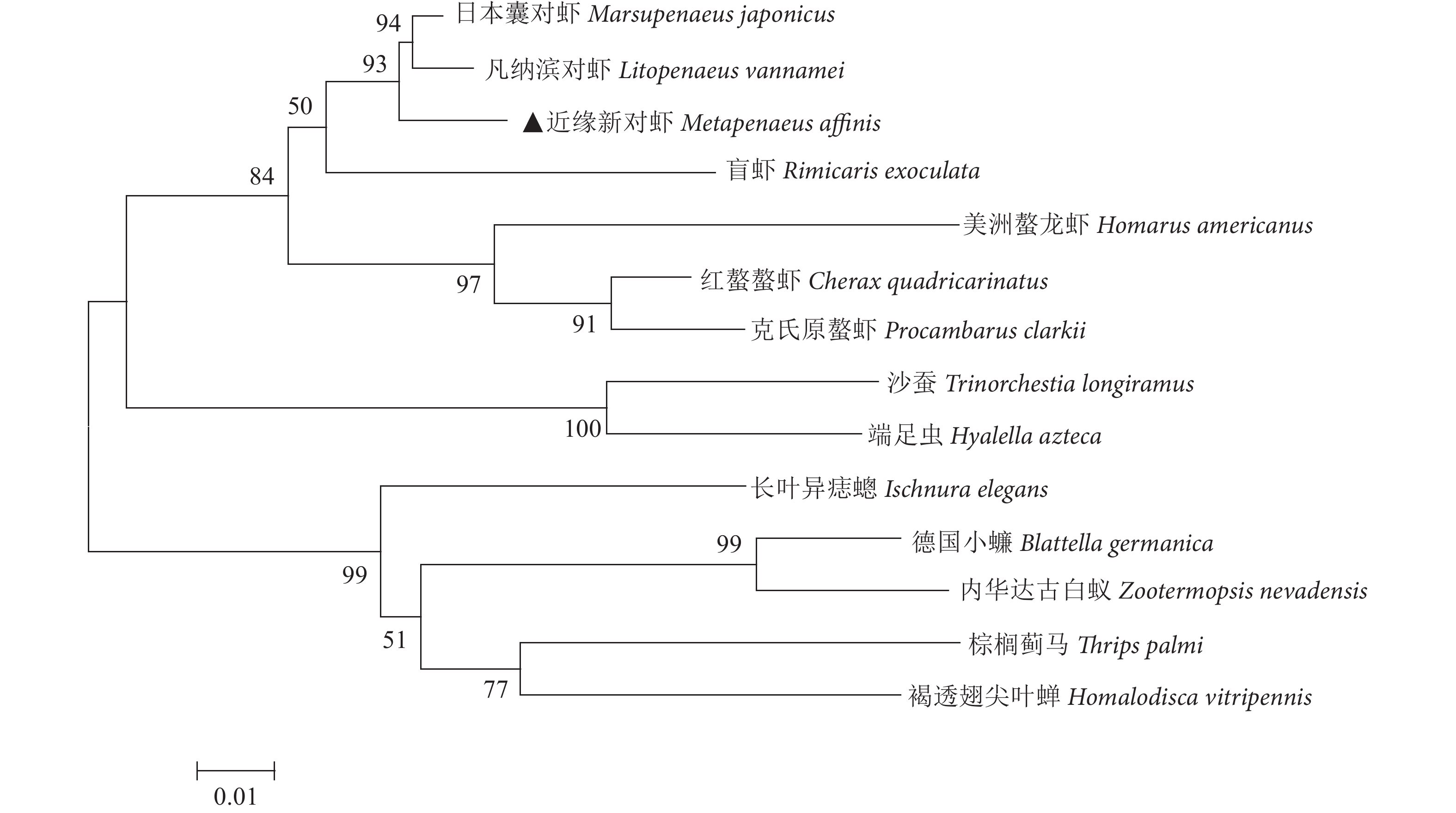

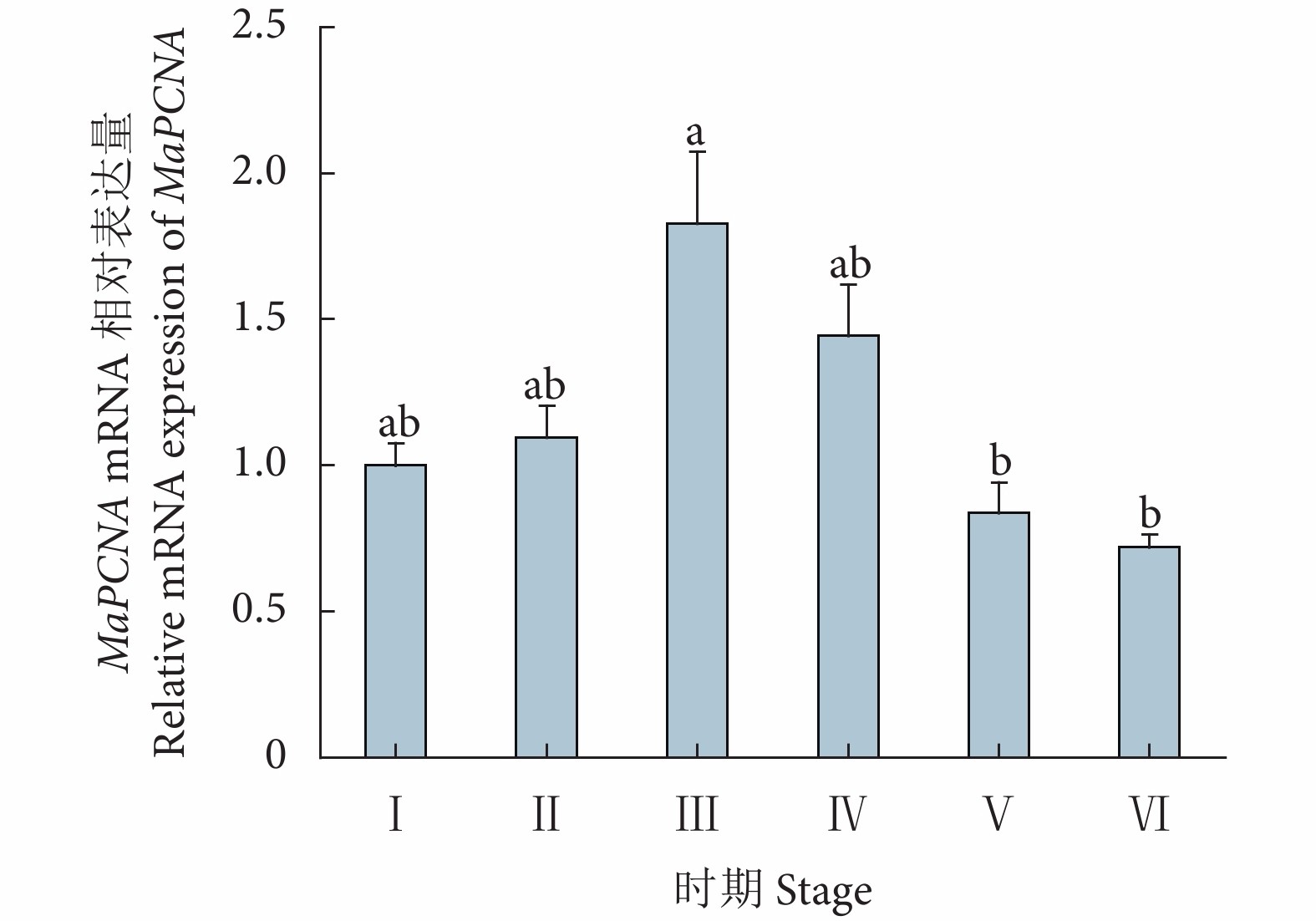

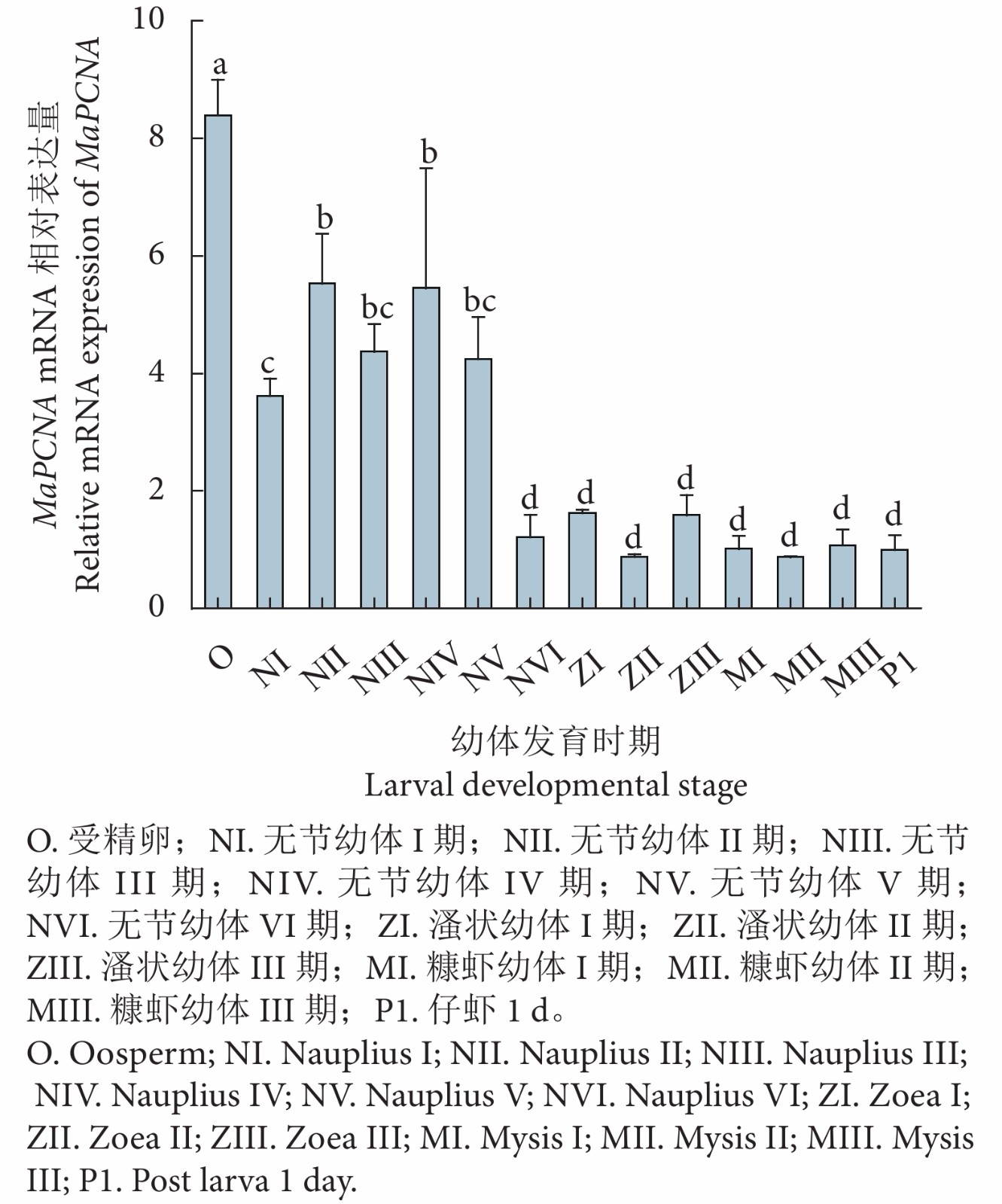

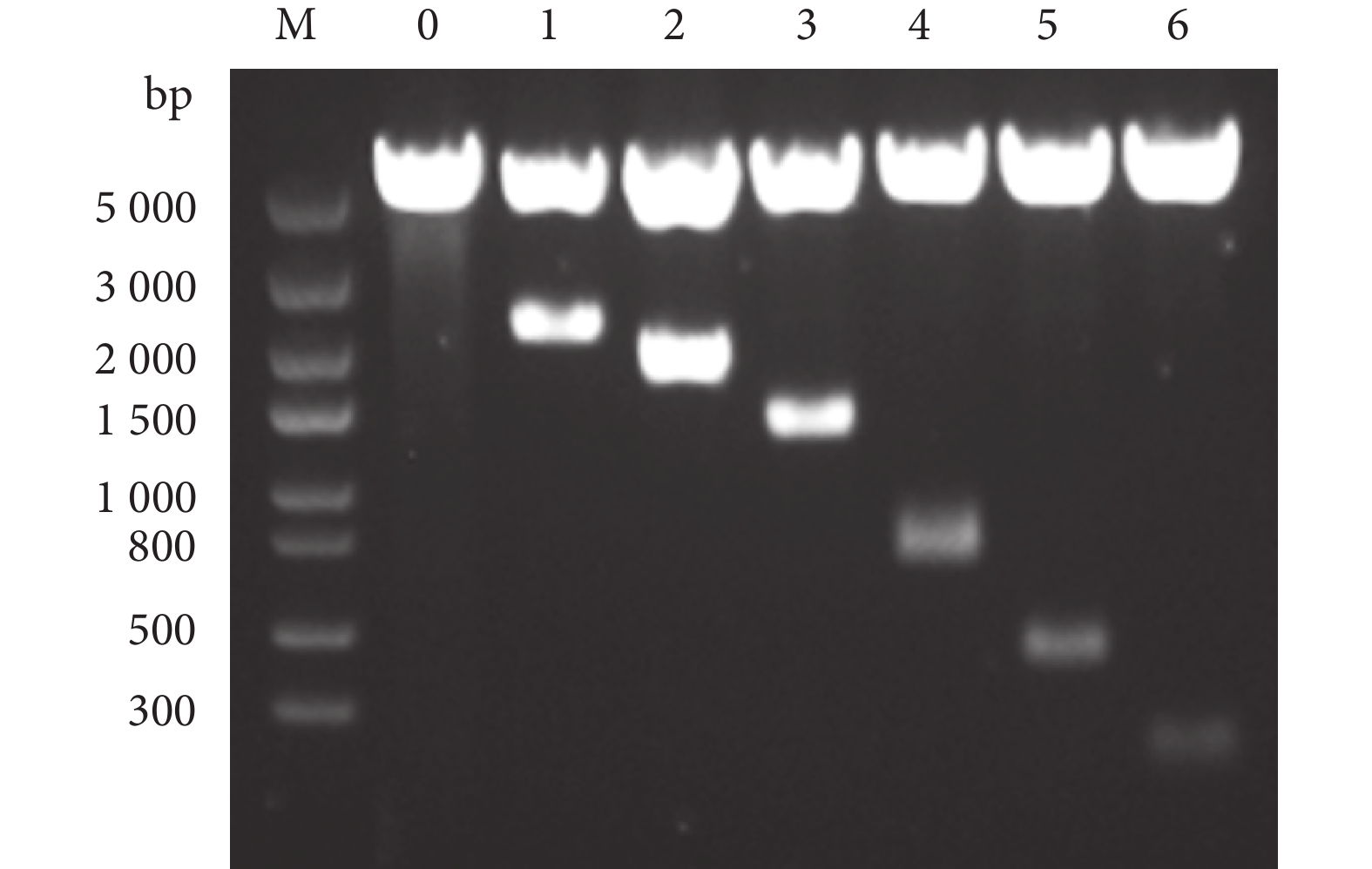

增殖细胞核抗原 (Proliferating cell nuclear antigen, PCNA) 作为DNA聚合酶δ的辅助蛋白,在DNA复制过程中发挥重要作用。近缘新对虾 (Metapenaeus affinis) 卵巢发育过程中存在细胞增殖活动旺盛的阶段,但目前关于其卵巢发育的分子机制研究较少。利用RACE (Rapid amplification of cDNA ends) 技术获得近缘新对虾PCNA (MaPCNA) 基因的cDNA序列全长,并通过实时荧光定量PCR (qRT-PCR) 对其进行卵巢发育相关的表达分析。MaPCNA全长为1 144 bp,包含140 bp的5'非编码区,221 bp的3'非编码区,开放阅读框 (ORF) 为783 bp,编码260个氨基酸。MaPCNA蛋白的相对分子质量为28.82 kD,理论等电点为4.5。多重比对分析表明,PCNA氨基酸序列在甲壳动物中较为保守。组织表达结果显示,MaPCNA基因在检测的组织中均有表达,其中在卵巢中的表达量最为显著 (P<0.05)。在不同发育阶段的卵巢中,MaPCNA基因的表达出现变化 (P<0.05),从I期开始逐渐上升,到III期表达量最高,之后显著降低并趋于平稳。MaPCNA基因在幼体发育不同时期的表达呈现出一定的规律性趋势,在受精卵时期的表达量最高,之后呈下降趋势,从无节幼体VI期开始表达平稳。研究结果提示PCNA基因可能在近缘新对虾的卵巢发育过程中发挥重要作用。

增殖细胞核抗原 (Proliferating cell nuclear antigen, PCNA) 作为DNA聚合酶δ的辅助蛋白,在DNA复制过程中发挥重要作用。近缘新对虾 (Metapenaeus affinis) 卵巢发育过程中存在细胞增殖活动旺盛的阶段,但目前关于其卵巢发育的分子机制研究较少。利用RACE (Rapid amplification of cDNA ends) 技术获得近缘新对虾PCNA (MaPCNA) 基因的cDNA序列全长,并通过实时荧光定量PCR (qRT-PCR) 对其进行卵巢发育相关的表达分析。MaPCNA全长为1 144 bp,包含140 bp的5'非编码区,221 bp的3'非编码区,开放阅读框 (ORF) 为783 bp,编码260个氨基酸。MaPCNA蛋白的相对分子质量为28.82 kD,理论等电点为4.5。多重比对分析表明,PCNA氨基酸序列在甲壳动物中较为保守。组织表达结果显示,MaPCNA基因在检测的组织中均有表达,其中在卵巢中的表达量最为显著 (P<0.05)。在不同发育阶段的卵巢中,MaPCNA基因的表达出现变化 (P<0.05),从I期开始逐渐上升,到III期表达量最高,之后显著降低并趋于平稳。MaPCNA基因在幼体发育不同时期的表达呈现出一定的规律性趋势,在受精卵时期的表达量最高,之后呈下降趋势,从无节幼体VI期开始表达平稳。研究结果提示PCNA基因可能在近缘新对虾的卵巢发育过程中发挥重要作用。

2023, 19(4): 68-76.

DOI: 10.12131/20220309

摘要:

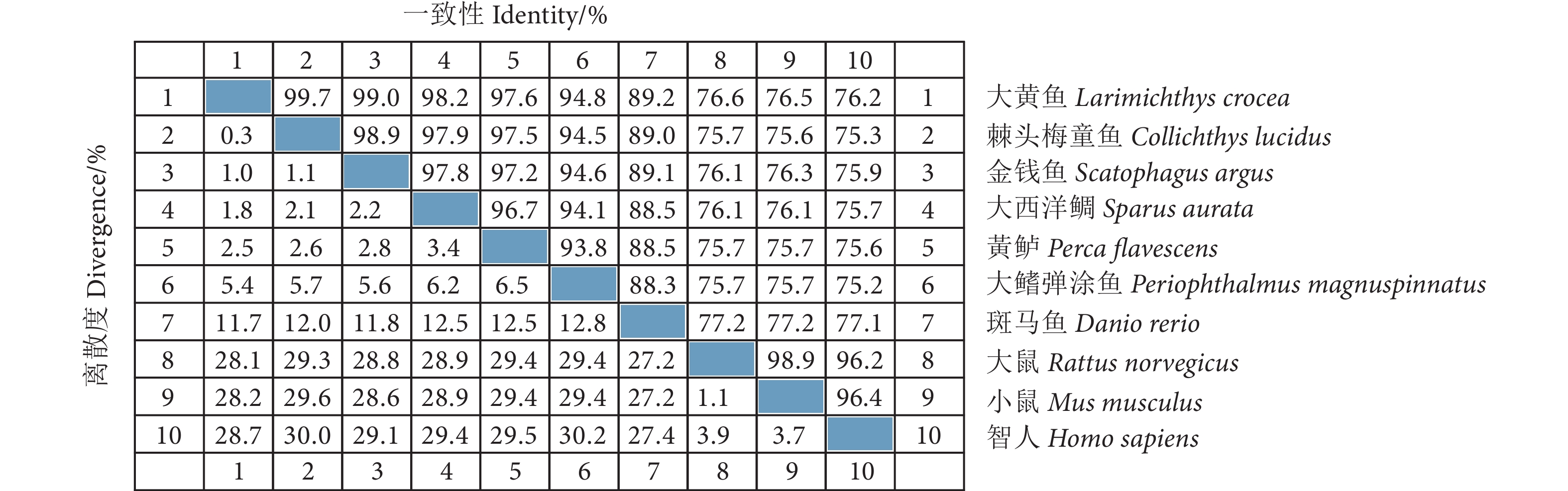

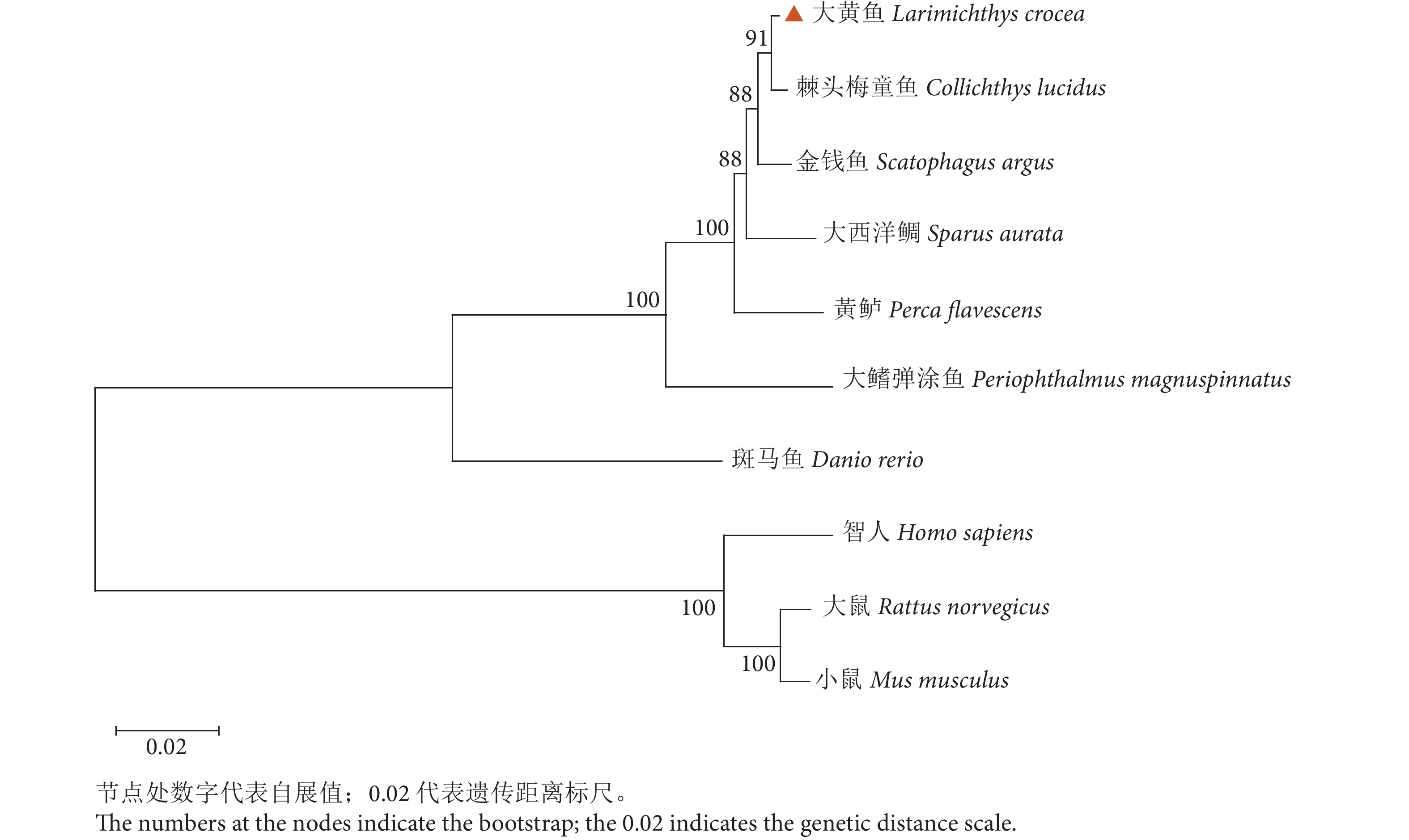

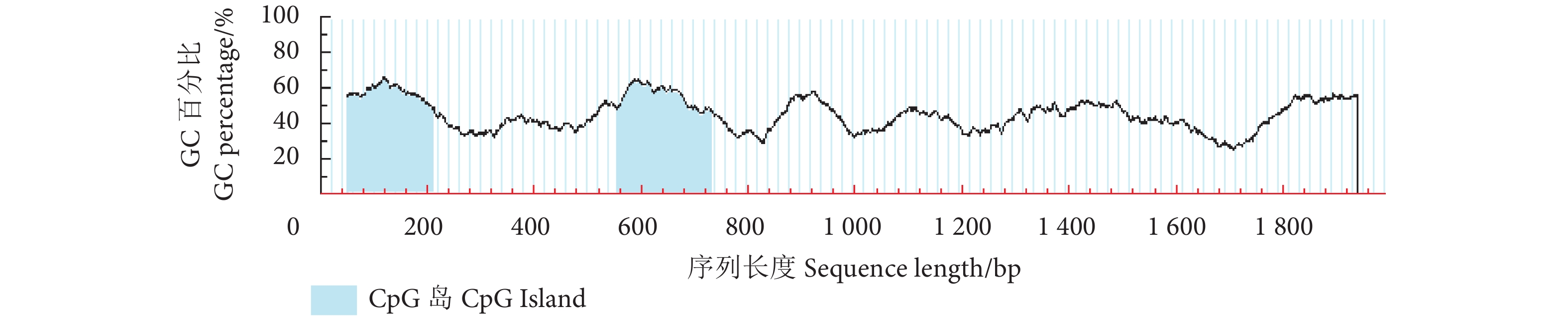

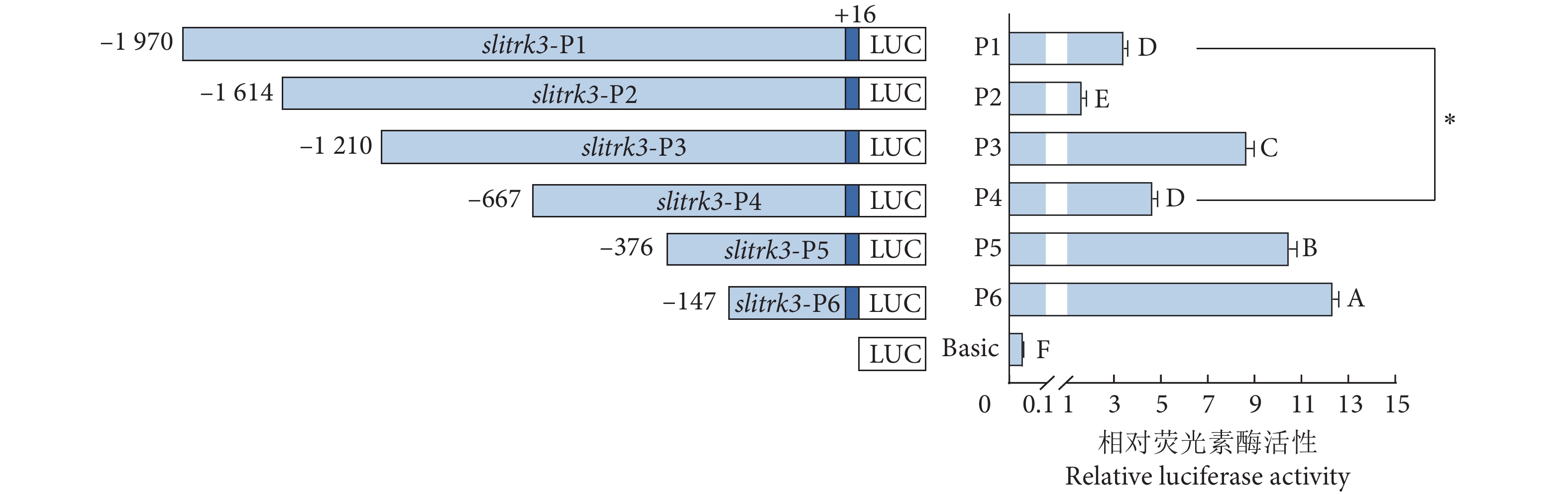

神经突触相关蛋白Slitrk3具有调节抑制性突触发育的作用。研究大黄鱼 (Larimichthys crocea) 神经突触黏附分子slitrk3基因的转录调控机制,可为解决大黄鱼养殖面临的生长、应激及抗逆等问题提供新思路。通过生物信息学方法对大黄鱼及其他物种的Slitrk3氨基酸进行多重序列比对和系统进化树分析,并预测大黄鱼slitrk3基因启动子区域相关的调控元件,采用双荧光素酶报告基因系统检测大黄鱼slitrk3基因启动子区域的转录活性。生物信息学分析结果显示,Slitrk3氨基酸序列在鱼类中具有较高的保守性;大黄鱼slitrk3基因启动子区域预测存在2个潜在的转录起始位点、2个CpG岛以及Sp1、GR、C/EBPα和C/EBPβ等多种转录因子结合位点。双荧光素酶报告基因系统结果显示,大黄鱼slitrk3基因启动子区域的−1970—−1614 bp、−1210—−667 bp存在正调控元件,−1614—−1210 bp、−667—−376 bp、−376—−147 bp存在负调控元件,推测−147—+16 bp为核心启动子。

神经突触相关蛋白Slitrk3具有调节抑制性突触发育的作用。研究大黄鱼 (Larimichthys crocea) 神经突触黏附分子slitrk3基因的转录调控机制,可为解决大黄鱼养殖面临的生长、应激及抗逆等问题提供新思路。通过生物信息学方法对大黄鱼及其他物种的Slitrk3氨基酸进行多重序列比对和系统进化树分析,并预测大黄鱼slitrk3基因启动子区域相关的调控元件,采用双荧光素酶报告基因系统检测大黄鱼slitrk3基因启动子区域的转录活性。生物信息学分析结果显示,Slitrk3氨基酸序列在鱼类中具有较高的保守性;大黄鱼slitrk3基因启动子区域预测存在2个潜在的转录起始位点、2个CpG岛以及Sp1、GR、C/EBPα和C/EBPβ等多种转录因子结合位点。双荧光素酶报告基因系统结果显示,大黄鱼slitrk3基因启动子区域的−1970—−1614 bp、−1210—−667 bp存在正调控元件,−1614—−1210 bp、−667—−376 bp、−376—−147 bp存在负调控元件,推测−147—+16 bp为核心启动子。

2023, 19(4): 77-85.

DOI: 10.12131/20220320

摘要:

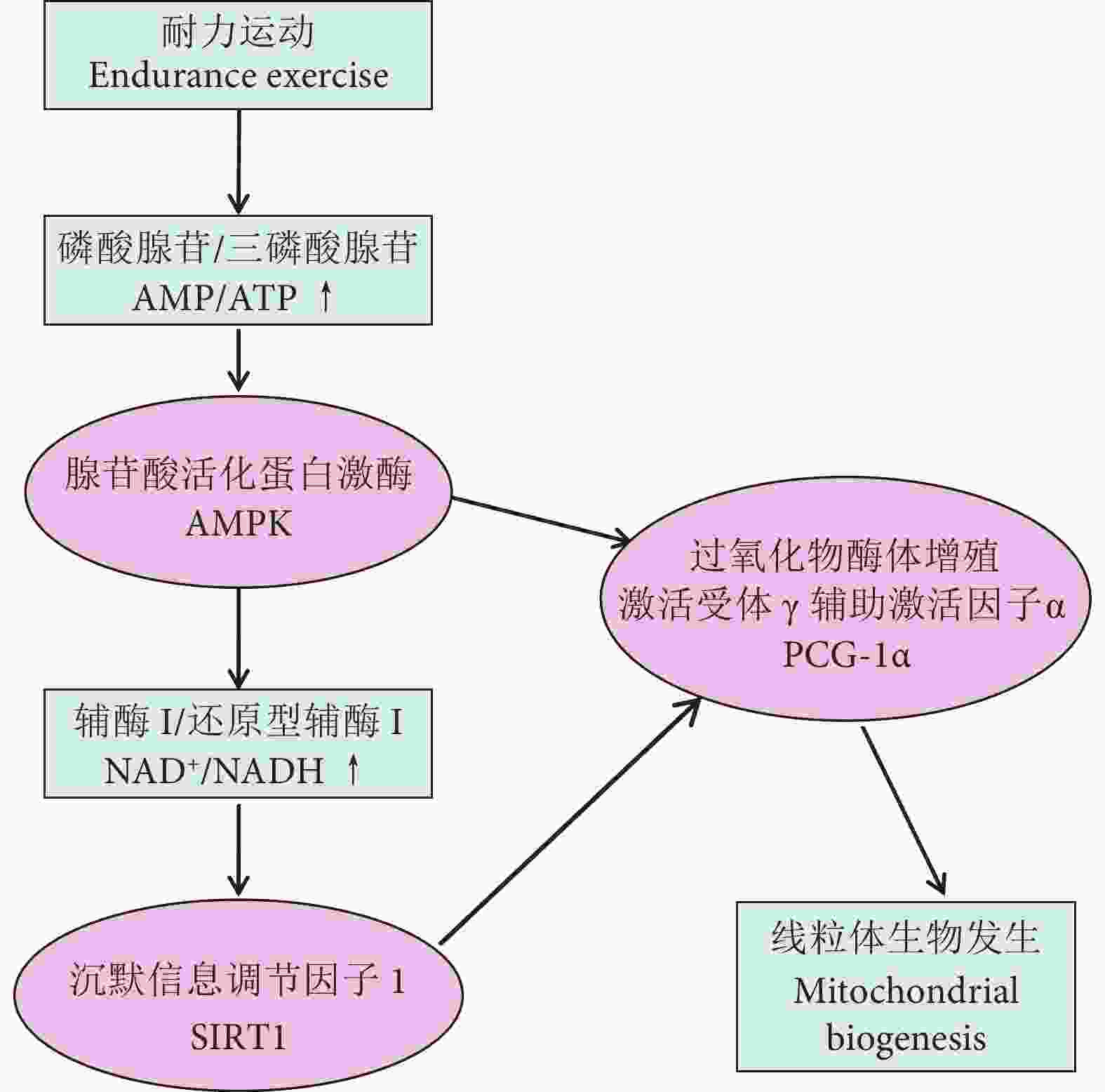

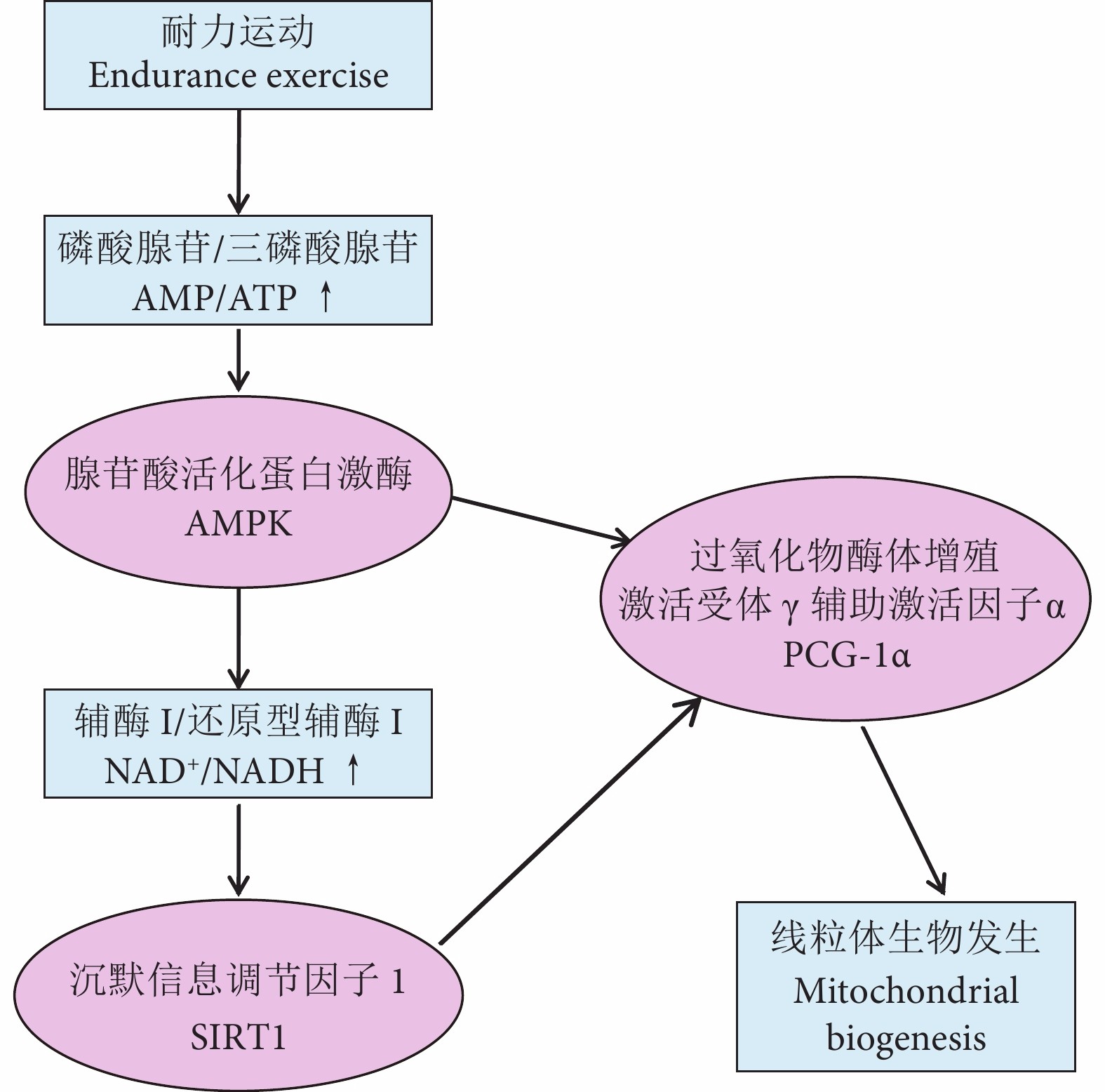

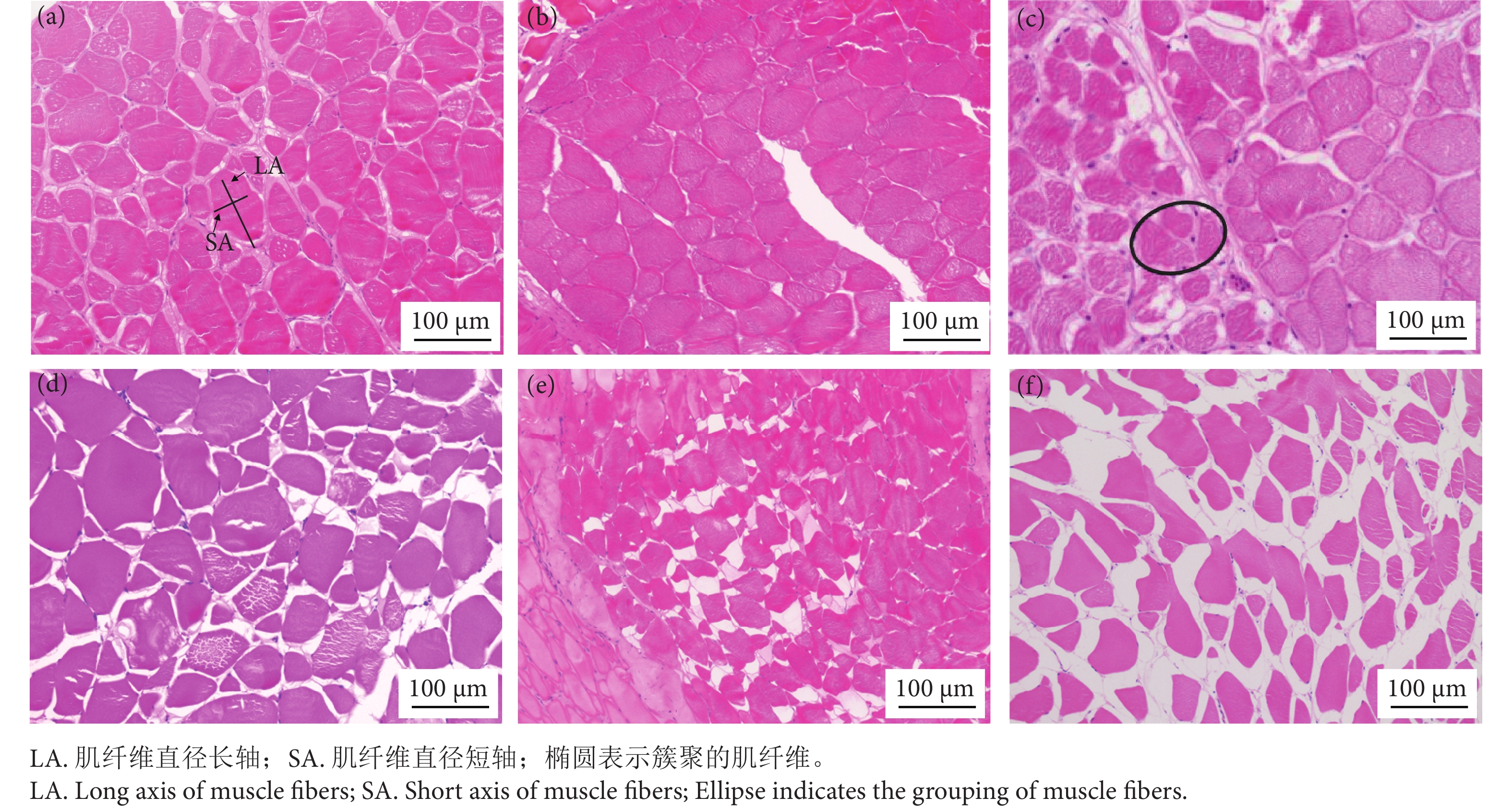

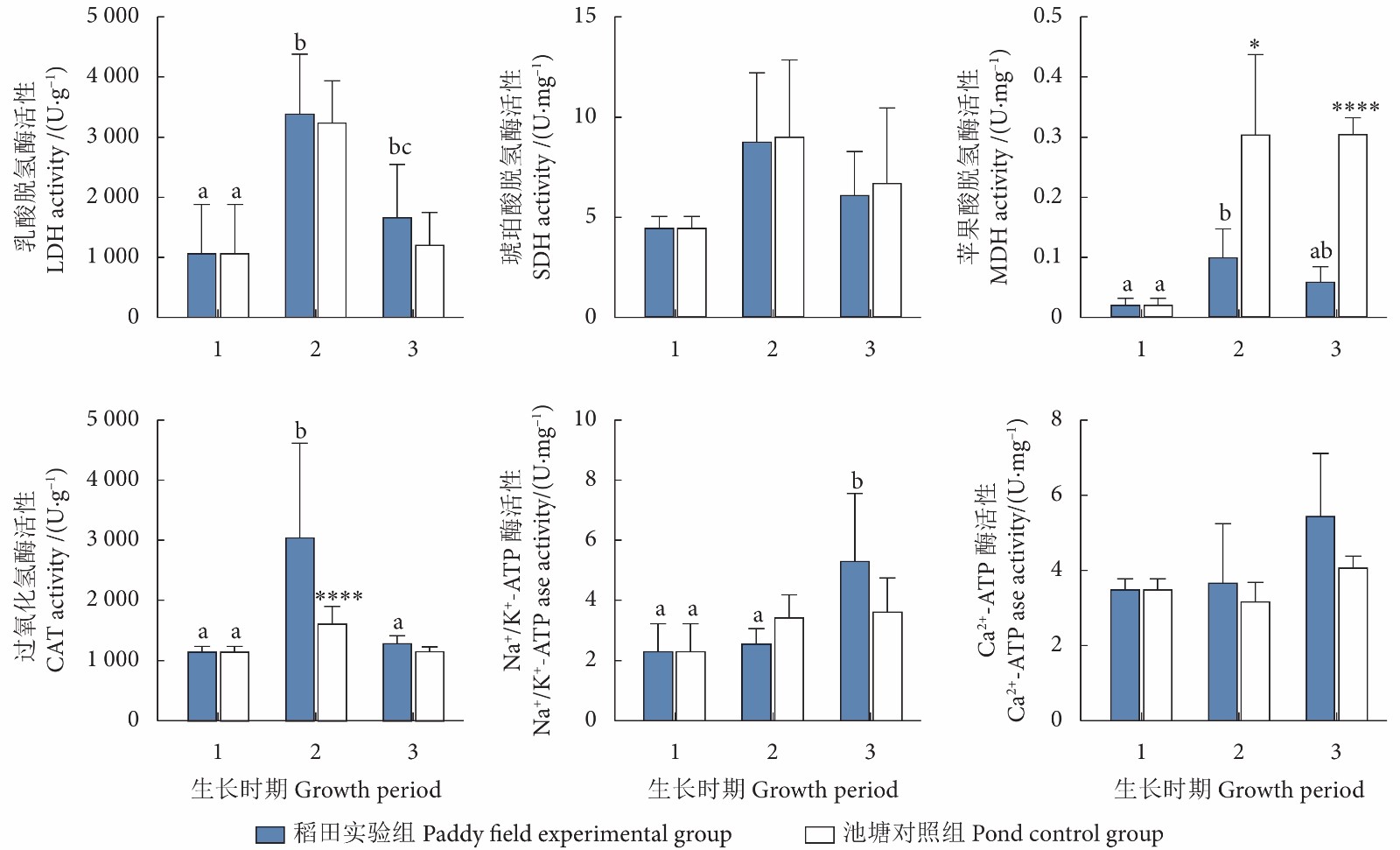

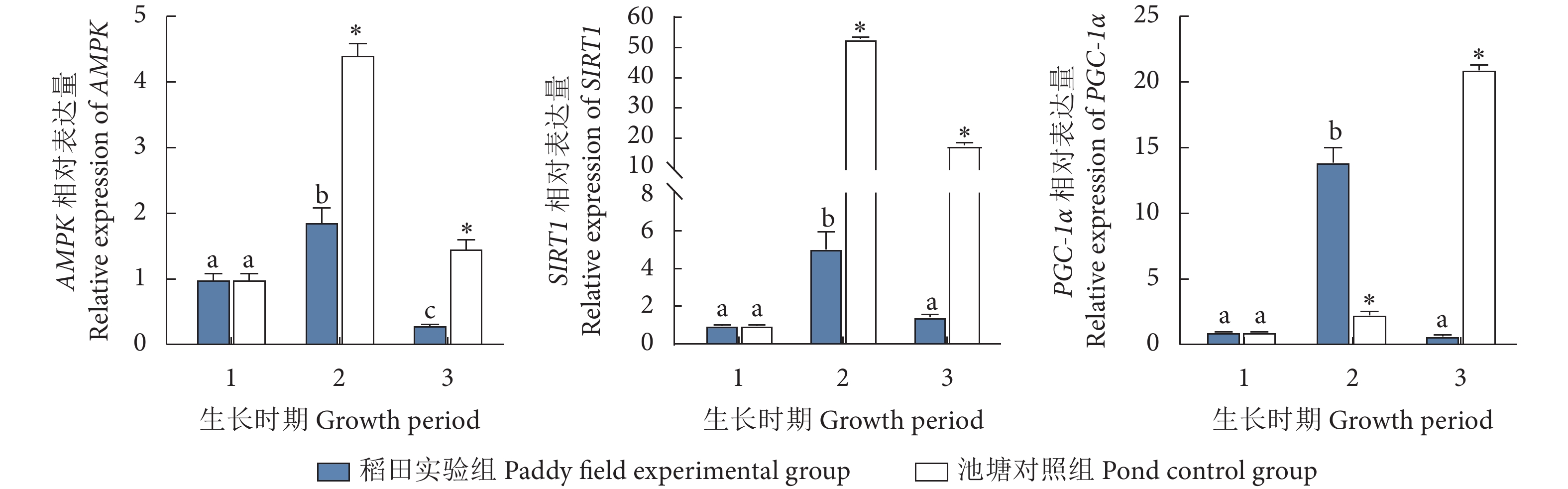

稻田金背鲤 (Cyprinus carpio var. Jinbei) 是经过多个世代自然选择和人工选择生活于稻田的鲤鱼。为推广金背鲤-稻田养殖模式,为该模式下的良种选育提供数据支撑,以池塘养殖的金背鲤为对照组,采用组织学、酶学及分子生物学方法分析了其尾柄肌纤维及相关代谢酶与基因表达,探究了稻田金背鲤尾柄肌肉在稻田浅水生态条件下生长的适应性特征。结果显示:在水稻扬花期和渔获期,尾柄肌纤维直径稻田组均大于池塘组,并存在显著性差异 (P<0.05);在水稻扬花期和渔获期,尾柄肌纤维横截面积稻田组大于池塘组,在渔获期存在显著性差异 (P<0.05);尾柄肌纤维密度稻田组均小于池塘组,在渔获期存在显著性差异 (P<0.05);在水稻扬花期和渔获期,代谢酶中的乳酸脱氢酶 (LDH)、过氧化氢酶 (CAT) 和Ca2+-ATP酶活性稻田组均高于池塘组;在水稻扬花期,稻田组的过氧化物酶体增殖物激活受体γ辅助激活因子α (PGC-1α) 基因表达量显著高于池塘组 (P<0.05),而稻田组的腺苷酸活化蛋白激酶 (AMPK)、沉默信息调节因子1 (SIRT1) 基因表达量在水稻扬花期和渔获期均显著低于池塘组 (P<0.05)。研究显示,稻田金背鲤尾柄肌肉有更大的肌纤维直径和横截面积,尾柄肌肉呈现较高的LDH和Ca2+-ATP酶活性,这是其适应稻田浅水生活的特点;稻田金背鲤的尾柄抗阻运动会引起肌肉肥大,与其激活蛋白质合成通路有关,而池塘金背鲤通常进行长时间的耐力运动,与其线粒体生物合成有关;在水稻扬花期,稻田金背鲤PGC-1α基因表达量较高,可能与此阶段水稻开花、稻田中昆虫增多、生物多样性增加以及生物量增加有关。

稻田金背鲤 (Cyprinus carpio var. Jinbei) 是经过多个世代自然选择和人工选择生活于稻田的鲤鱼。为推广金背鲤-稻田养殖模式,为该模式下的良种选育提供数据支撑,以池塘养殖的金背鲤为对照组,采用组织学、酶学及分子生物学方法分析了其尾柄肌纤维及相关代谢酶与基因表达,探究了稻田金背鲤尾柄肌肉在稻田浅水生态条件下生长的适应性特征。结果显示:在水稻扬花期和渔获期,尾柄肌纤维直径稻田组均大于池塘组,并存在显著性差异 (P<0.05);在水稻扬花期和渔获期,尾柄肌纤维横截面积稻田组大于池塘组,在渔获期存在显著性差异 (P<0.05);尾柄肌纤维密度稻田组均小于池塘组,在渔获期存在显著性差异 (P<0.05);在水稻扬花期和渔获期,代谢酶中的乳酸脱氢酶 (LDH)、过氧化氢酶 (CAT) 和Ca2+-ATP酶活性稻田组均高于池塘组;在水稻扬花期,稻田组的过氧化物酶体增殖物激活受体γ辅助激活因子α (PGC-1α) 基因表达量显著高于池塘组 (P<0.05),而稻田组的腺苷酸活化蛋白激酶 (AMPK)、沉默信息调节因子1 (SIRT1) 基因表达量在水稻扬花期和渔获期均显著低于池塘组 (P<0.05)。研究显示,稻田金背鲤尾柄肌肉有更大的肌纤维直径和横截面积,尾柄肌肉呈现较高的LDH和Ca2+-ATP酶活性,这是其适应稻田浅水生活的特点;稻田金背鲤的尾柄抗阻运动会引起肌肉肥大,与其激活蛋白质合成通路有关,而池塘金背鲤通常进行长时间的耐力运动,与其线粒体生物合成有关;在水稻扬花期,稻田金背鲤PGC-1α基因表达量较高,可能与此阶段水稻开花、稻田中昆虫增多、生物多样性增加以及生物量增加有关。

2023, 19(4): 86-97.

DOI: 10.12131/20220208

摘要:

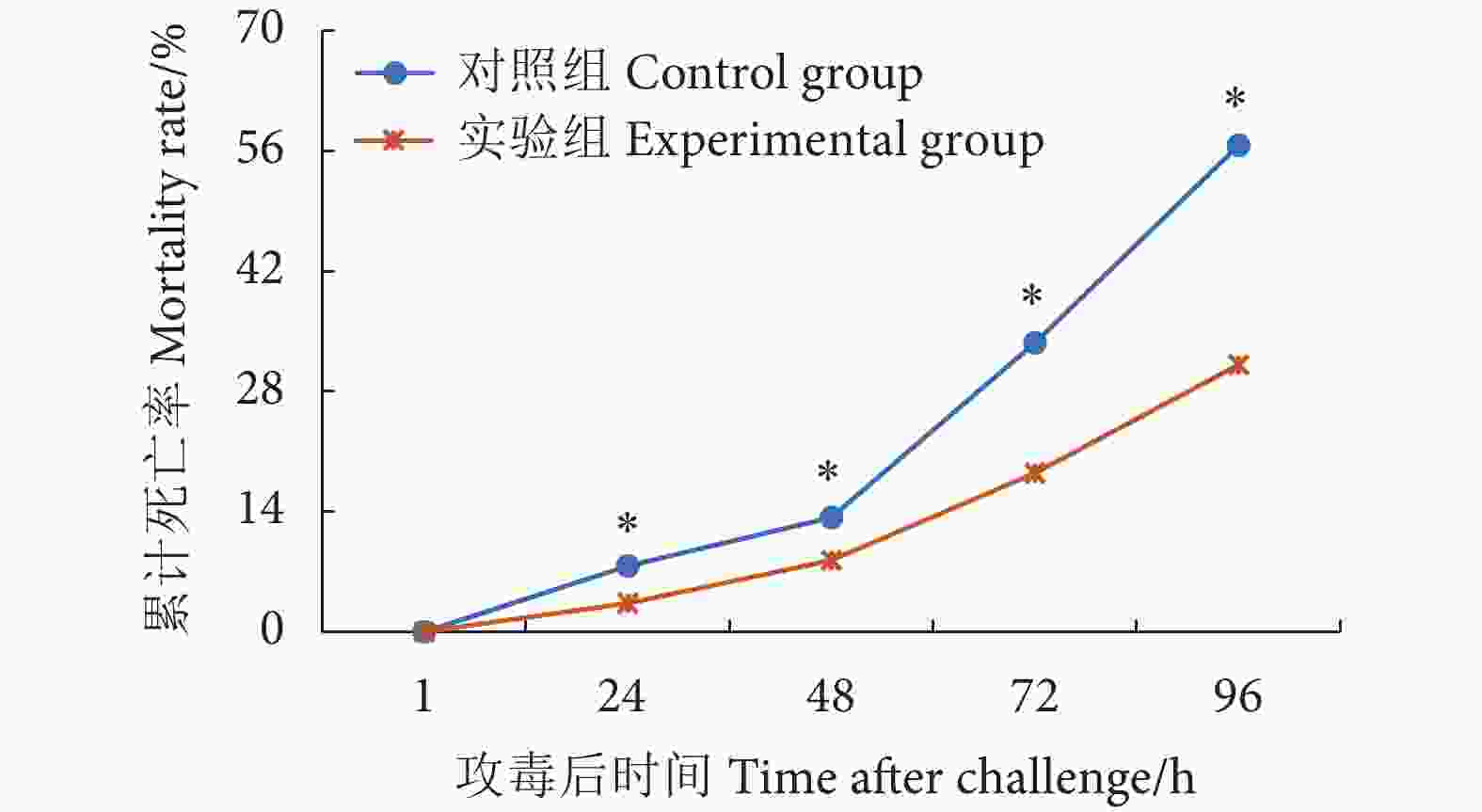

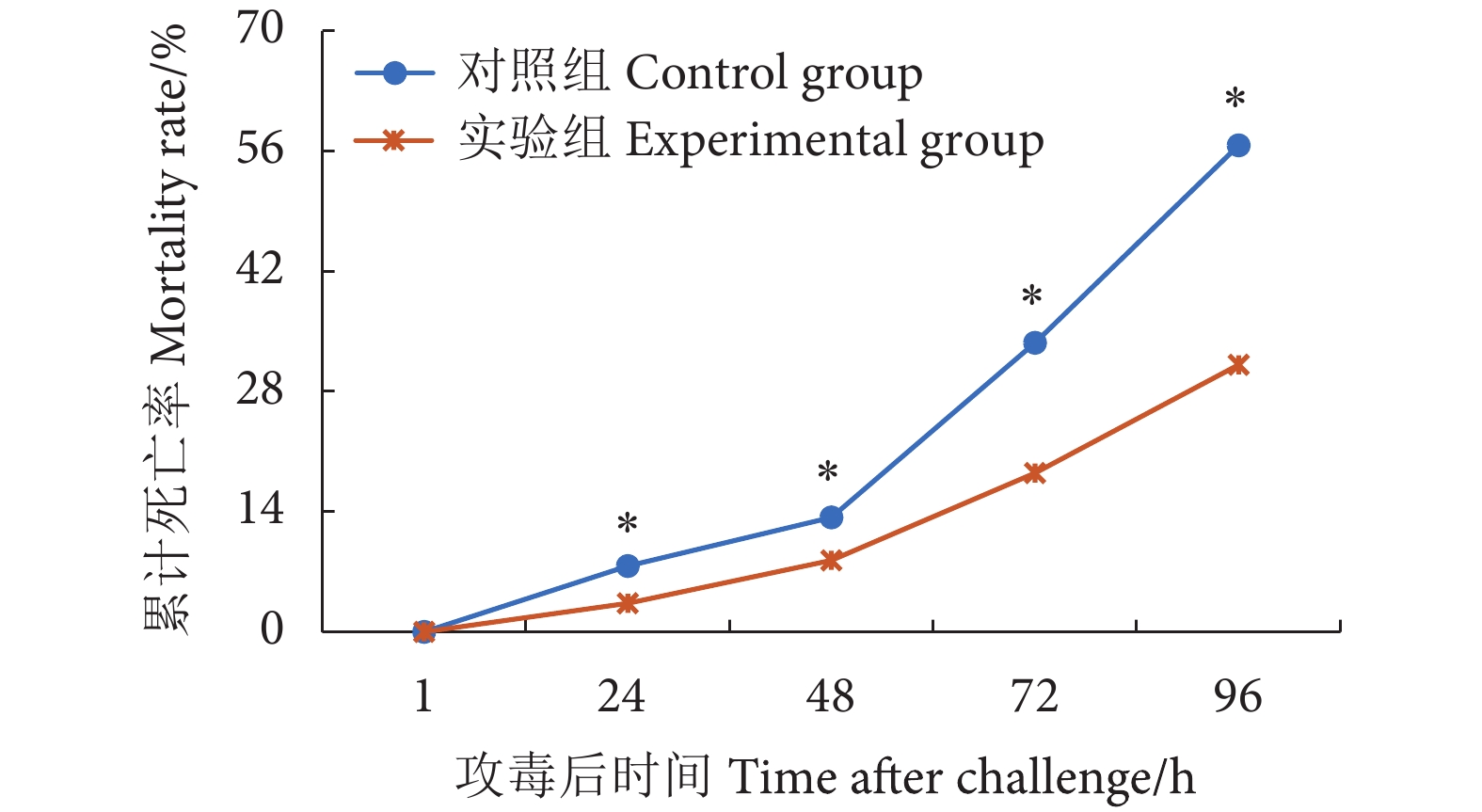

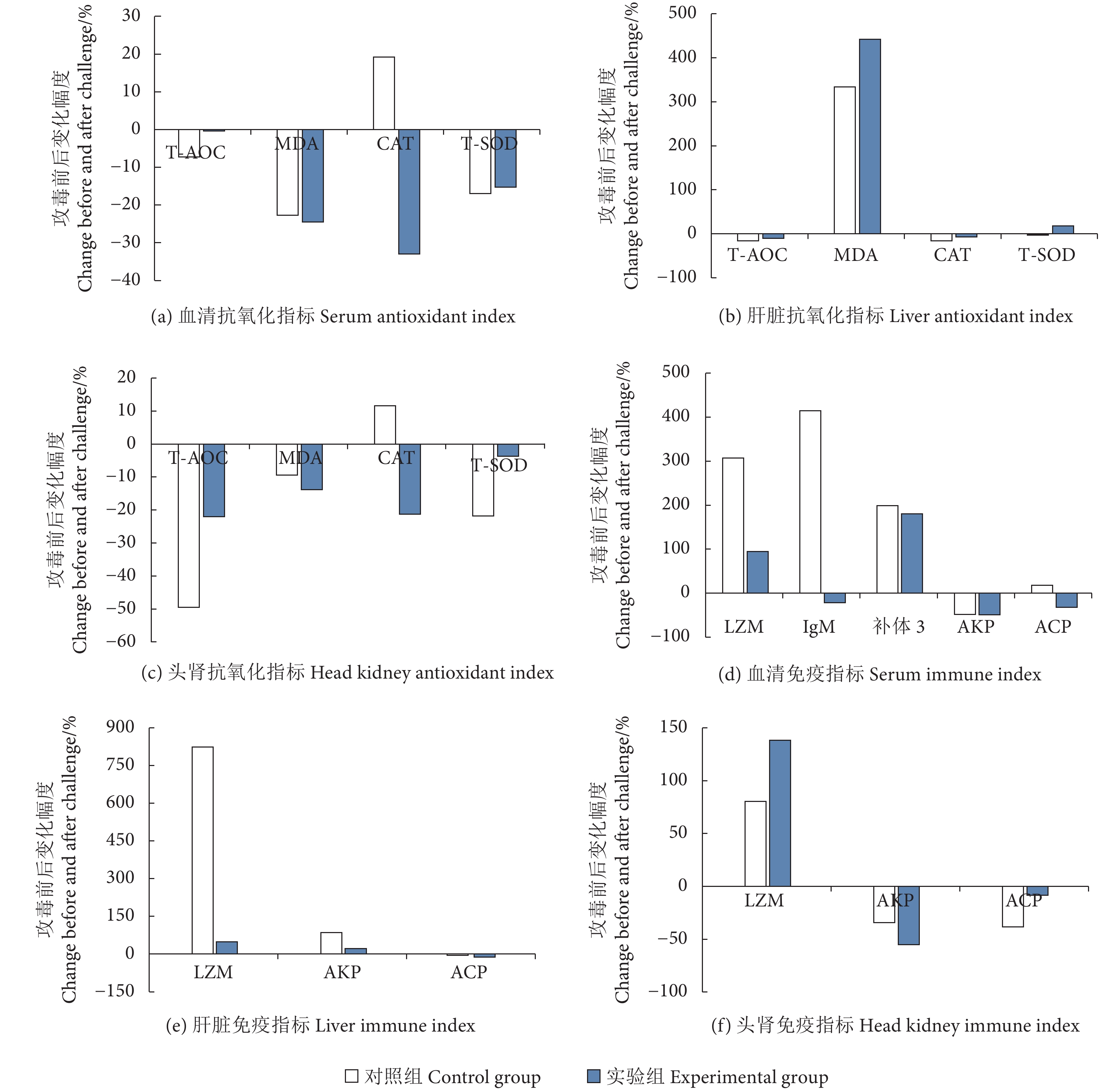

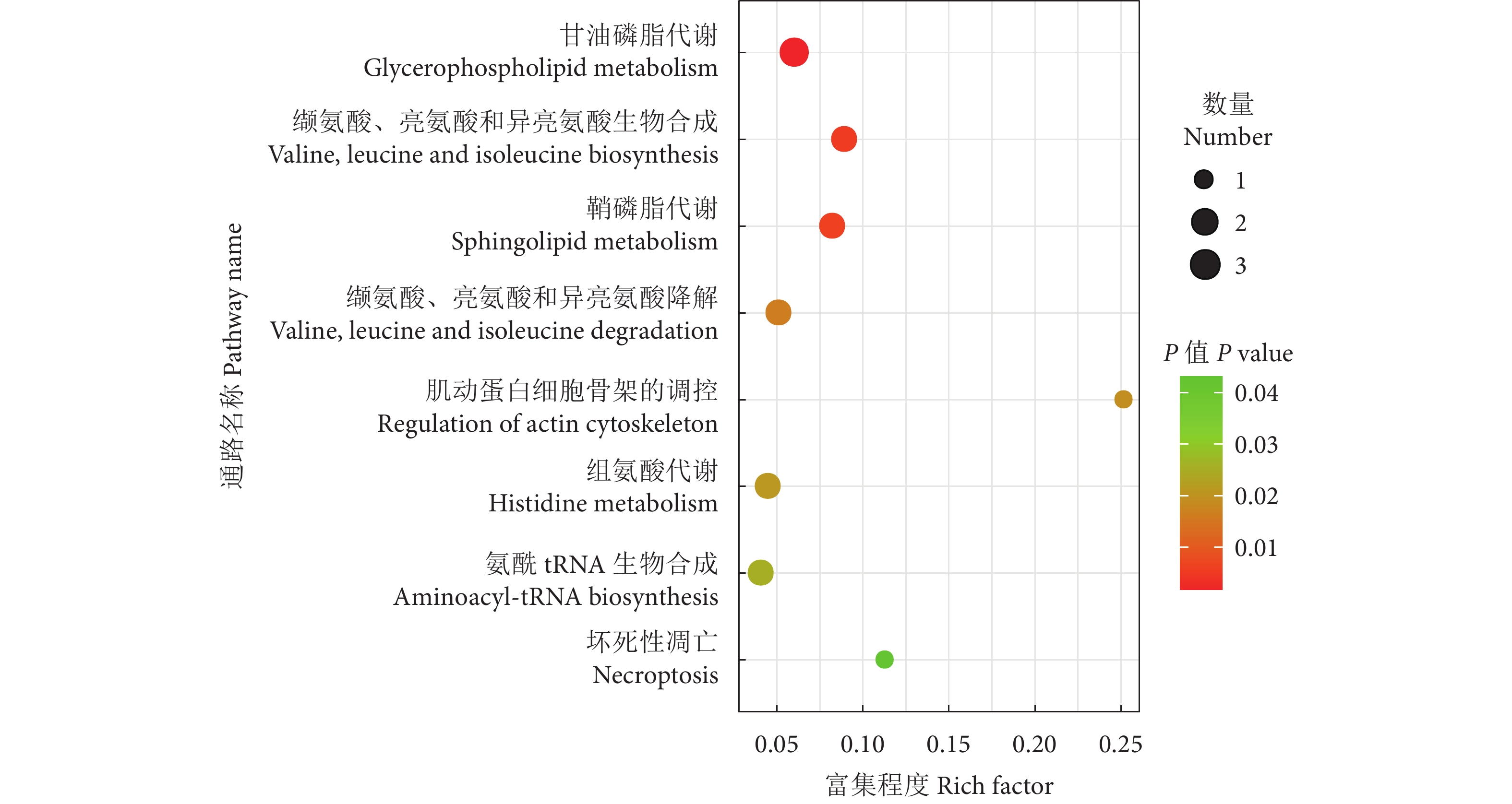

美洲大蠊 (Periplaneta americana) 是一种富含蛋白质、脂肪和生物活性成分的昆虫蛋白来源,具有成为鱼粉替代源的潜力。选取初始体质量约3 g的虹鳟 (Oncorhynchus mykiss) 幼鱼为研究对象,采用美洲大蠊粉分别替代0%、50%鱼粉配制的2种等氮等能饲料,持续投喂18周,探究了美洲大蠊粉替代鱼粉对虹鳟幼鱼生长、生化指标、抗病力及代谢组学的影响。养殖实验结束后,采用嗜水气单胞菌 (Aeromonas hydrophila) 对剩余虹鳟幼鱼进行攻毒实验。结果表明:实验组幼鱼生长性能及攻毒后成活率均显著高于对照组 (P<0.05);实验组幼鱼血清中免疫球蛋白 (IgM)、总抗氧化能力 (T-AOC)、肝脏中溶菌酶 (LZM) 和头肾中过氧化氢酶 (CAT)活性均显著高于对照组 (P<0.05);代谢组学分析结果显示,两组血清中的差异代谢物主要参与甘油磷脂代谢、鞘脂代谢、缬氨酸、亮氨酸和异亮氨酸生物合成等8条生化代谢途径,其中参与甘油磷脂代谢的溶血磷脂酰胆碱 (LysoPC) 和磷脂酰胆碱 (PC) 含量均在实验组显著上调。综上,采用美洲大蠊粉替代饲料中50%的鱼粉可显著提高虹鳟幼鱼的生长性能、抗氧化能力、免疫力以及对嗜水气单胞菌的抵抗力。

美洲大蠊 (Periplaneta americana) 是一种富含蛋白质、脂肪和生物活性成分的昆虫蛋白来源,具有成为鱼粉替代源的潜力。选取初始体质量约3 g的虹鳟 (Oncorhynchus mykiss) 幼鱼为研究对象,采用美洲大蠊粉分别替代0%、50%鱼粉配制的2种等氮等能饲料,持续投喂18周,探究了美洲大蠊粉替代鱼粉对虹鳟幼鱼生长、生化指标、抗病力及代谢组学的影响。养殖实验结束后,采用嗜水气单胞菌 (Aeromonas hydrophila) 对剩余虹鳟幼鱼进行攻毒实验。结果表明:实验组幼鱼生长性能及攻毒后成活率均显著高于对照组 (P<0.05);实验组幼鱼血清中免疫球蛋白 (IgM)、总抗氧化能力 (T-AOC)、肝脏中溶菌酶 (LZM) 和头肾中过氧化氢酶 (CAT)活性均显著高于对照组 (P<0.05);代谢组学分析结果显示,两组血清中的差异代谢物主要参与甘油磷脂代谢、鞘脂代谢、缬氨酸、亮氨酸和异亮氨酸生物合成等8条生化代谢途径,其中参与甘油磷脂代谢的溶血磷脂酰胆碱 (LysoPC) 和磷脂酰胆碱 (PC) 含量均在实验组显著上调。综上,采用美洲大蠊粉替代饲料中50%的鱼粉可显著提高虹鳟幼鱼的生长性能、抗氧化能力、免疫力以及对嗜水气单胞菌的抵抗力。

2023, 19(4): 98-104.

DOI: 10.12131/20230012

摘要:

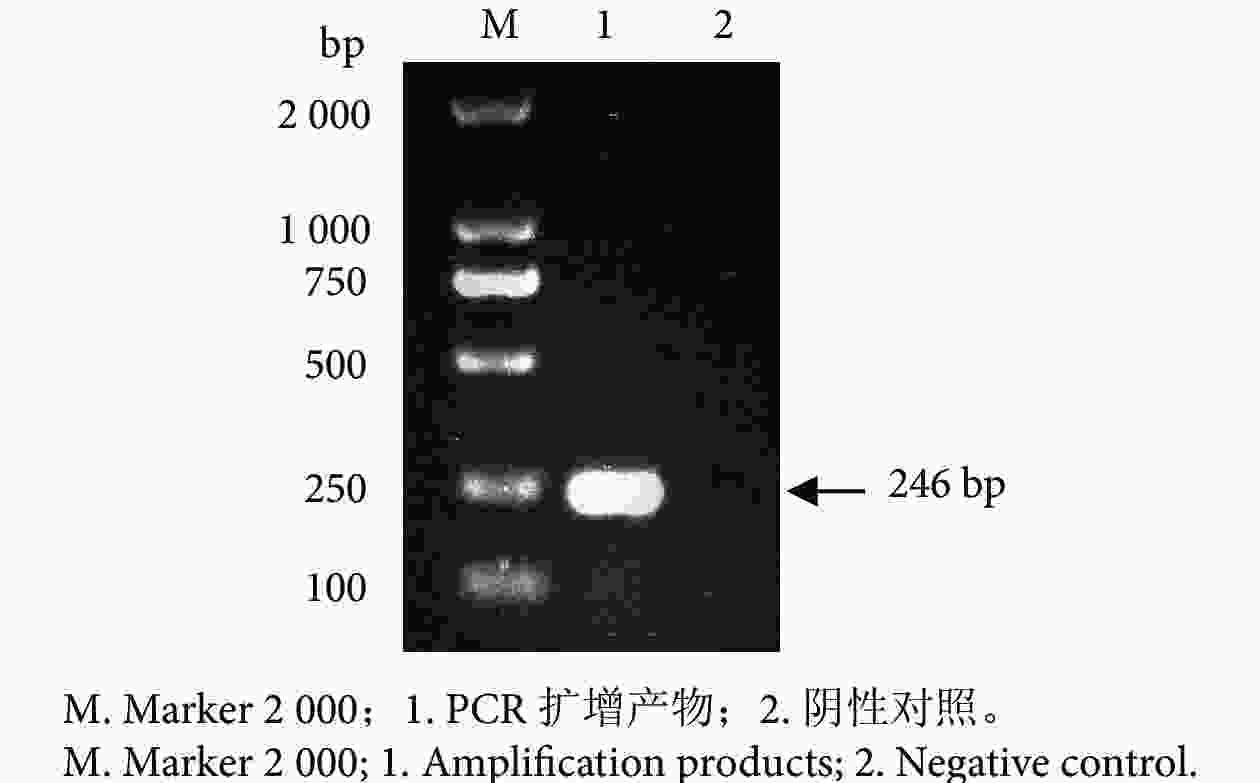

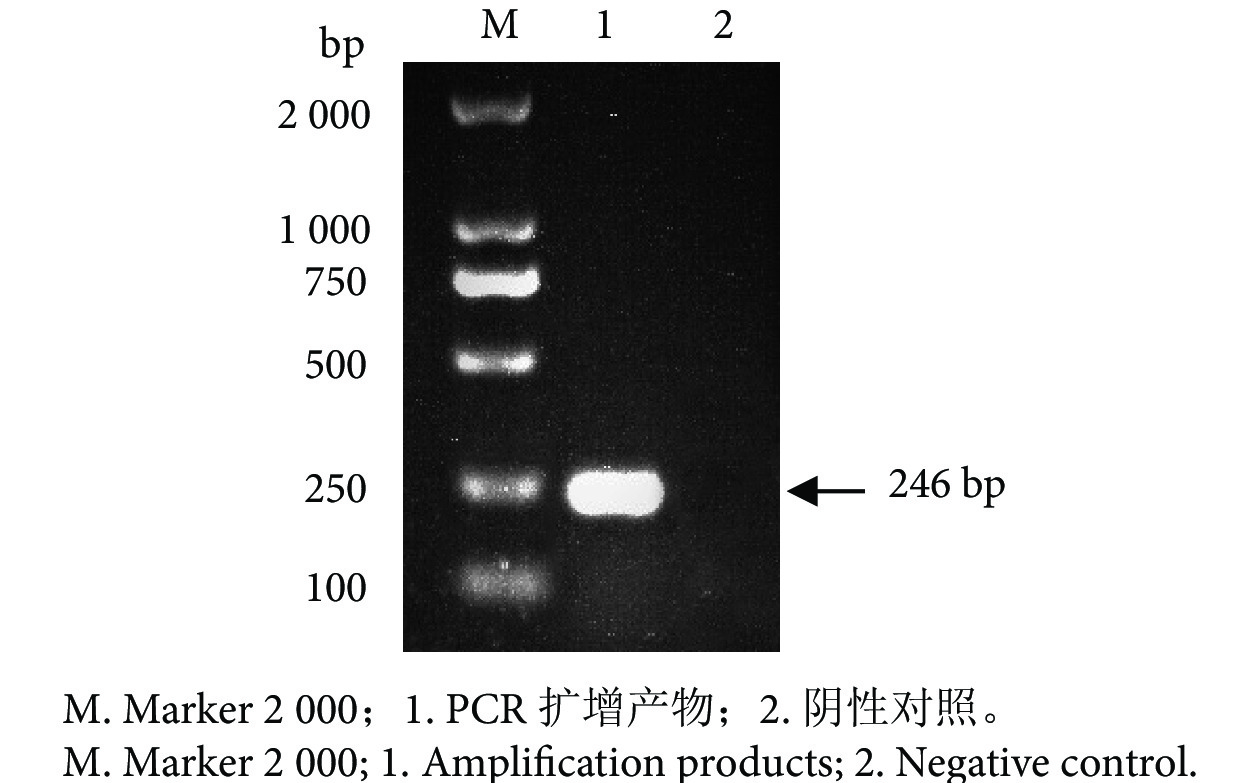

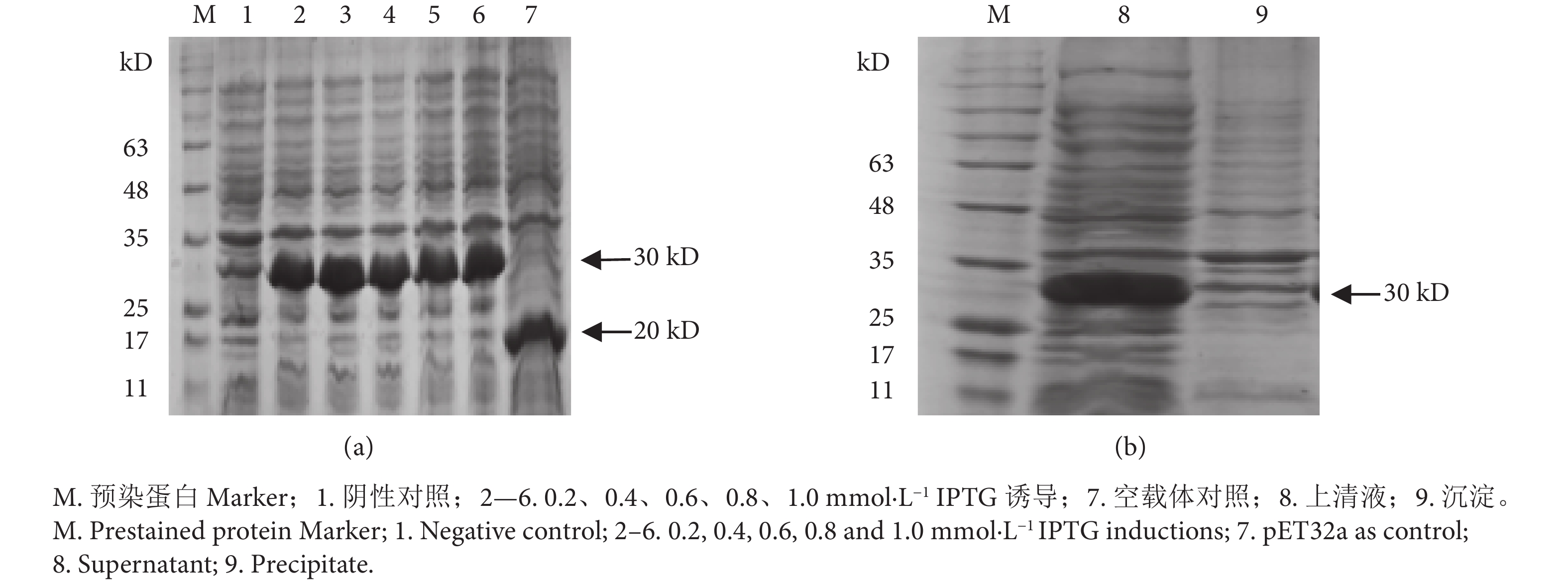

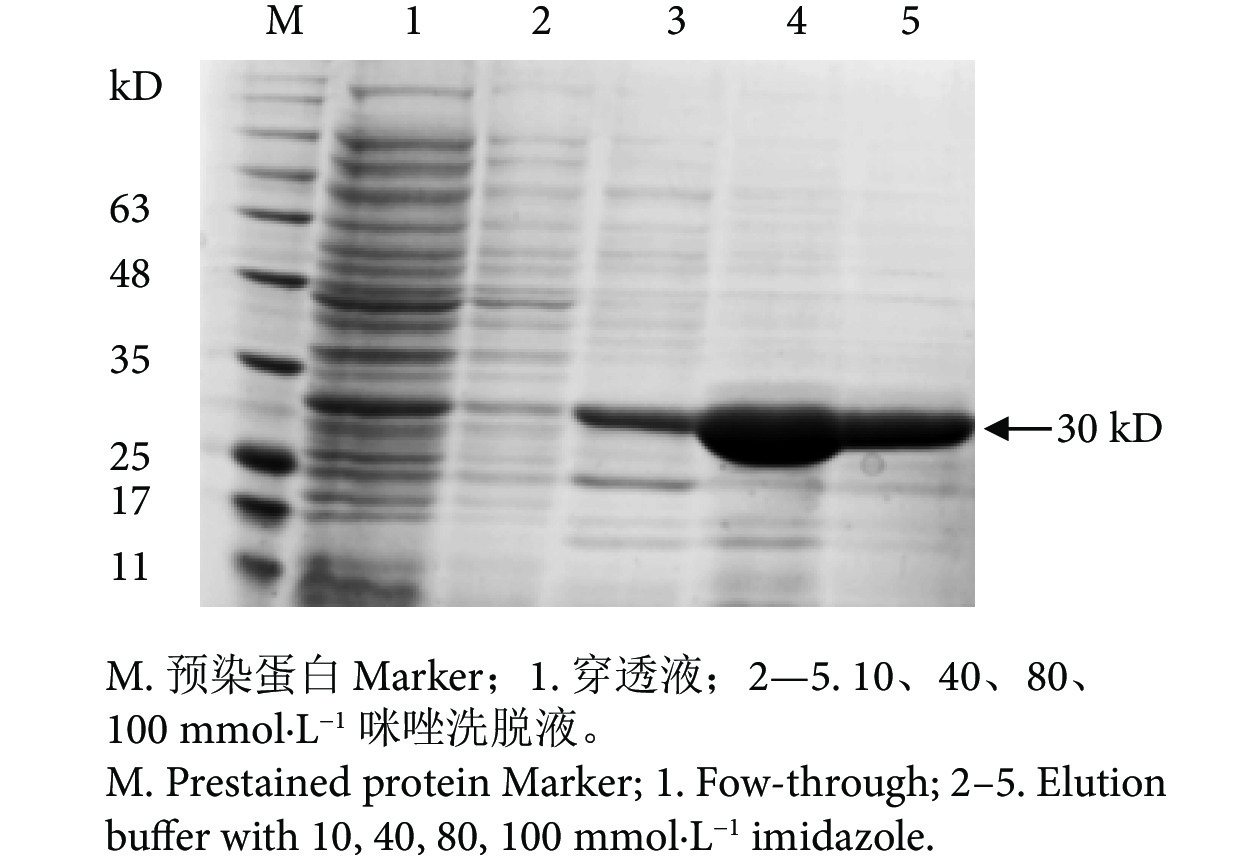

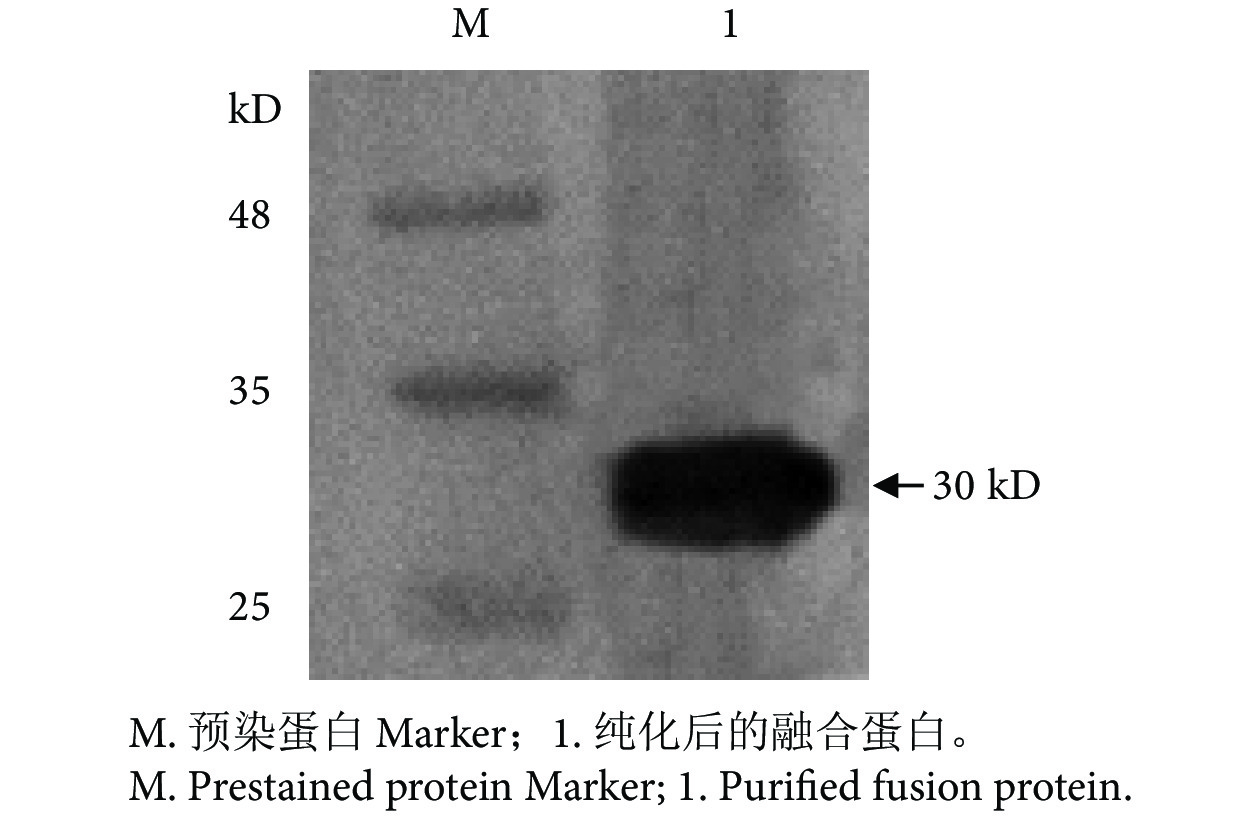

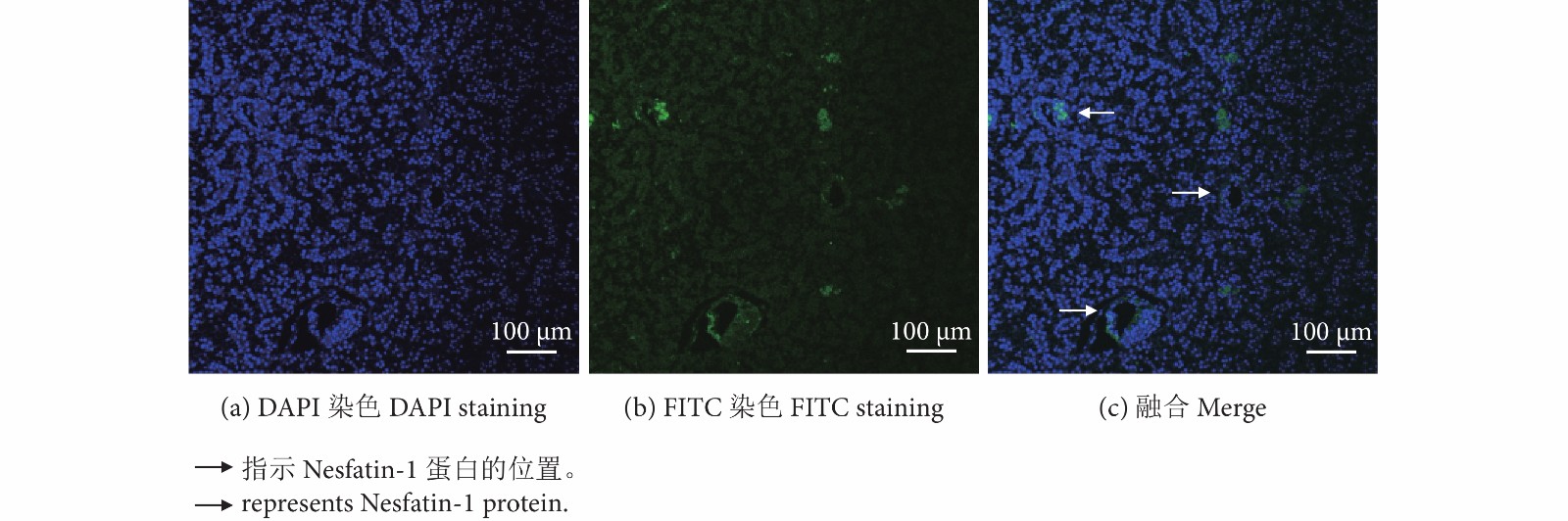

Nesfatin-1蛋白可以通过调节基因表达及信号通路途径影响鱼类的脂肪生成和代谢。为探究大口黑鲈 (Micropterus salmoides) Nesfatin-1蛋白的生理功能,构建其原核表达质粒并进行蛋白表达纯化,制备了该蛋白的鼠源多克隆抗体。通过扩增Nesfatin-1蛋白的基因序列,构建原核表达载体获得pET32a-Nesfatin-1重组质粒。经异丙基-β-D-硫代半乳糖苷 (IPTG) 诱导蛋白表达,镍离子亲和层析法纯化融合蛋白,并免疫Balb/c小鼠,获得针对Nesfatin-1的多克隆抗体。结果显示:大口黑鲈Nesfatin-1蛋白的基因序列为246 bp;Nesfatin-1融合蛋白在菌液上清液中的质量浓度为1.05 mg·mL−1,相对分子质量约为30 kD;Western blot结果显示多克隆抗体能与重组蛋白特异性结合;间接ELISA检测该抗体效价达到1∶204 800以上;免疫组织荧光结果显示该抗体能特异性识别大口黑鲈肝胰腺中的蛋白,弥散性分布于肝胰腺中且血管周围呈强阳性反应。研究成功表达纯化出大口黑鲈Nesfatin-1融合蛋白,并制备了特异性鼠源多克隆抗体,为后续深入研究Nesfatin-1生物学作用提供了功能性蛋白与特异性抗体。

Nesfatin-1蛋白可以通过调节基因表达及信号通路途径影响鱼类的脂肪生成和代谢。为探究大口黑鲈 (Micropterus salmoides) Nesfatin-1蛋白的生理功能,构建其原核表达质粒并进行蛋白表达纯化,制备了该蛋白的鼠源多克隆抗体。通过扩增Nesfatin-1蛋白的基因序列,构建原核表达载体获得pET32a-Nesfatin-1重组质粒。经异丙基-β-D-硫代半乳糖苷 (IPTG) 诱导蛋白表达,镍离子亲和层析法纯化融合蛋白,并免疫Balb/c小鼠,获得针对Nesfatin-1的多克隆抗体。结果显示:大口黑鲈Nesfatin-1蛋白的基因序列为246 bp;Nesfatin-1融合蛋白在菌液上清液中的质量浓度为1.05 mg·mL−1,相对分子质量约为30 kD;Western blot结果显示多克隆抗体能与重组蛋白特异性结合;间接ELISA检测该抗体效价达到1∶204 800以上;免疫组织荧光结果显示该抗体能特异性识别大口黑鲈肝胰腺中的蛋白,弥散性分布于肝胰腺中且血管周围呈强阳性反应。研究成功表达纯化出大口黑鲈Nesfatin-1融合蛋白,并制备了特异性鼠源多克隆抗体,为后续深入研究Nesfatin-1生物学作用提供了功能性蛋白与特异性抗体。

2023, 19(4): 105-115.

DOI: 10.12131/20230046

摘要:

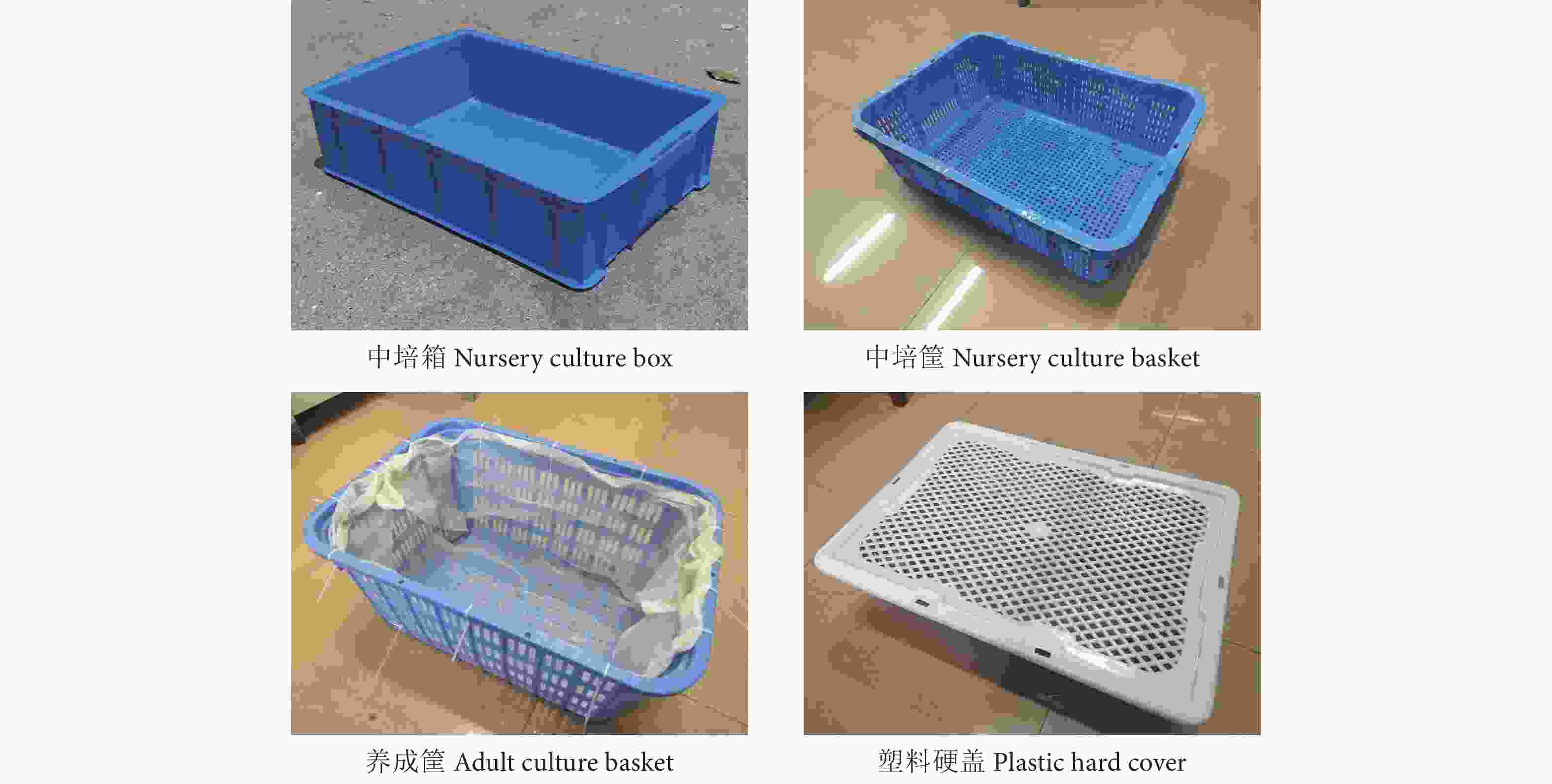

为探索施氏獭蛤 (Lutraria sieboldii) 高效的中间培育模式及合理养殖密度,于2021年2月—2022年4月在广西北部湾海域——北海、钦州和防城港海区滩涂,以相同密度梯度采用箱式和筐式两种养殖模式进行中间培育,中培结束后以筐式养殖进行养成实验,对比各阶段施氏獭蛤的生长性能和成活率。结果表明:中培期北海和防城港海区箱式养殖模式比筐式养殖模式表现更佳,而钦州海区筐式养殖模式表现更佳;北海海区适宜养殖密度为1 500 粒·箱−1,防城港海区为1 000 粒·箱−1,钦州海区为500 粒·筐−1。养成期北海适宜养殖密度为40 粒·筐−1,钦州和防城港海区结束养成时成活率为0。3个养殖海区的环境因子调查结果表明:北海海区的水温、滩温、盐度、pH和溶解氧 (DO) 变化最小,水质环境最稳定,钦州、防城港海区的水质环境变化较大且较不稳定;北海滩涂的底质粒径以粗砂和中砂为主,防城港滩涂以中砂和细砂为主,钦州滩涂以细砂为主。浮游植物调查结果显示,藻属种类和数量由大到小均为北海>防城港>钦州。研究表明,施氏獭蛤海区中培适宜以箱式养殖模式在北海和防城港海区进行,适宜在北海进行海区养成。

为探索施氏獭蛤 (Lutraria sieboldii) 高效的中间培育模式及合理养殖密度,于2021年2月—2022年4月在广西北部湾海域——北海、钦州和防城港海区滩涂,以相同密度梯度采用箱式和筐式两种养殖模式进行中间培育,中培结束后以筐式养殖进行养成实验,对比各阶段施氏獭蛤的生长性能和成活率。结果表明:中培期北海和防城港海区箱式养殖模式比筐式养殖模式表现更佳,而钦州海区筐式养殖模式表现更佳;北海海区适宜养殖密度为1 500 粒·箱−1,防城港海区为1 000 粒·箱−1,钦州海区为500 粒·筐−1。养成期北海适宜养殖密度为40 粒·筐−1,钦州和防城港海区结束养成时成活率为0。3个养殖海区的环境因子调查结果表明:北海海区的水温、滩温、盐度、pH和溶解氧 (DO) 变化最小,水质环境最稳定,钦州、防城港海区的水质环境变化较大且较不稳定;北海滩涂的底质粒径以粗砂和中砂为主,防城港滩涂以中砂和细砂为主,钦州滩涂以细砂为主。浮游植物调查结果显示,藻属种类和数量由大到小均为北海>防城港>钦州。研究表明,施氏獭蛤海区中培适宜以箱式养殖模式在北海和防城港海区进行,适宜在北海进行海区养成。

2023, 19(4): 116-125.

DOI: 10.12131/20230030

摘要:

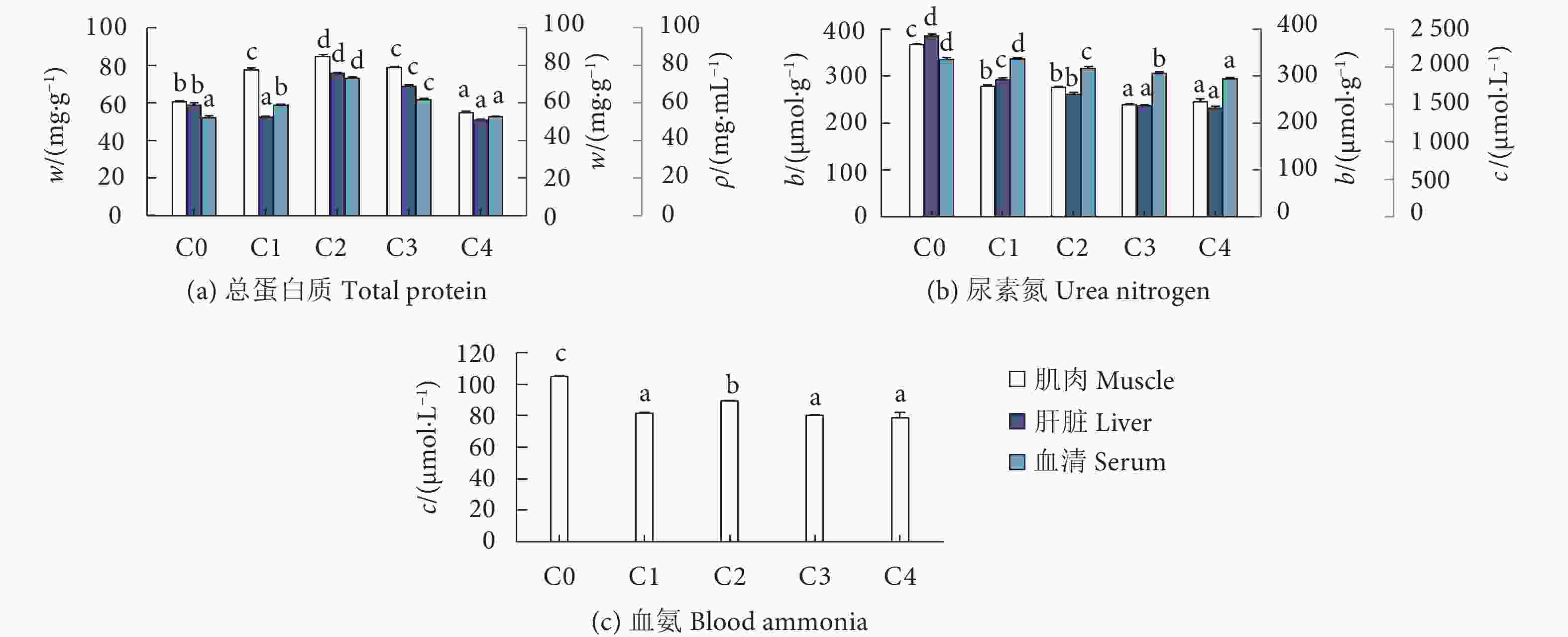

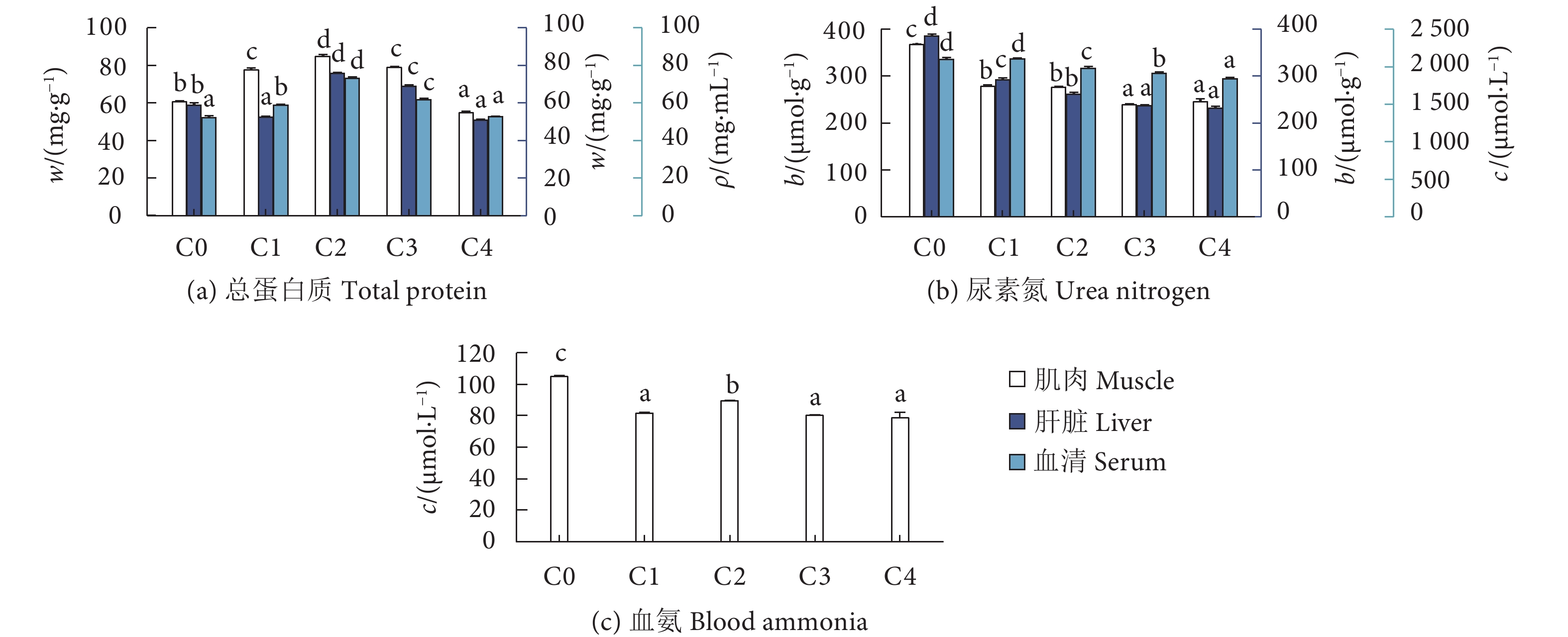

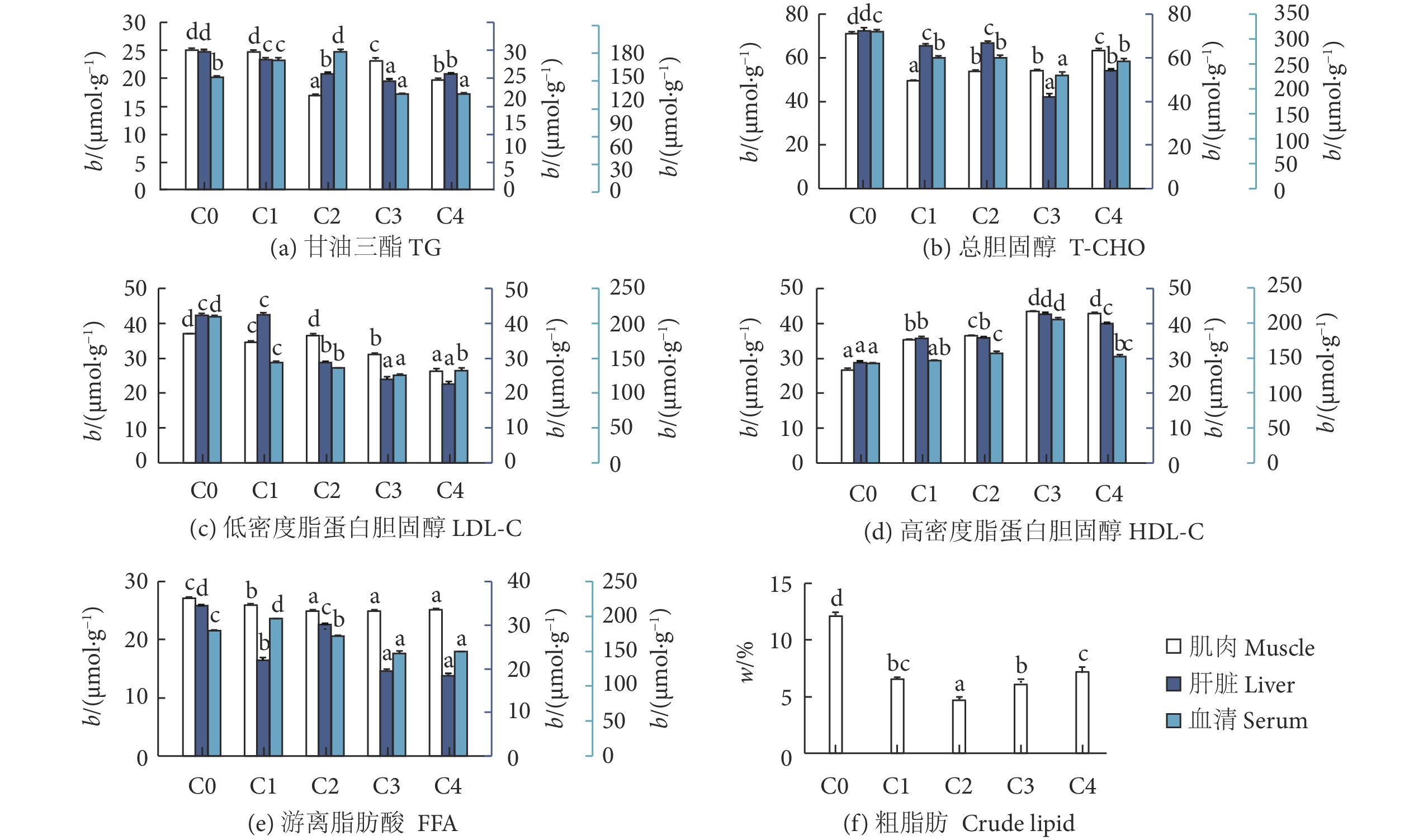

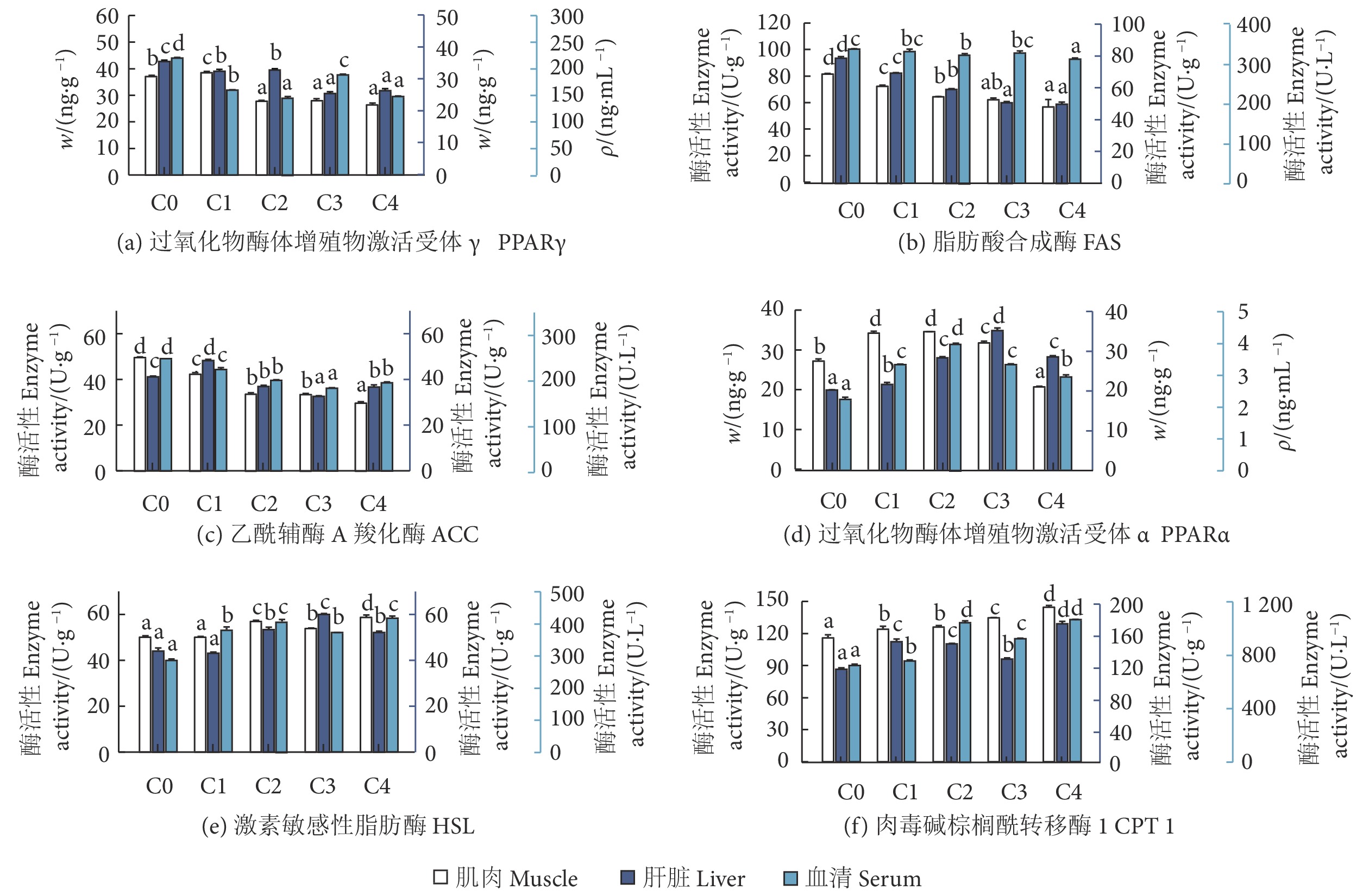

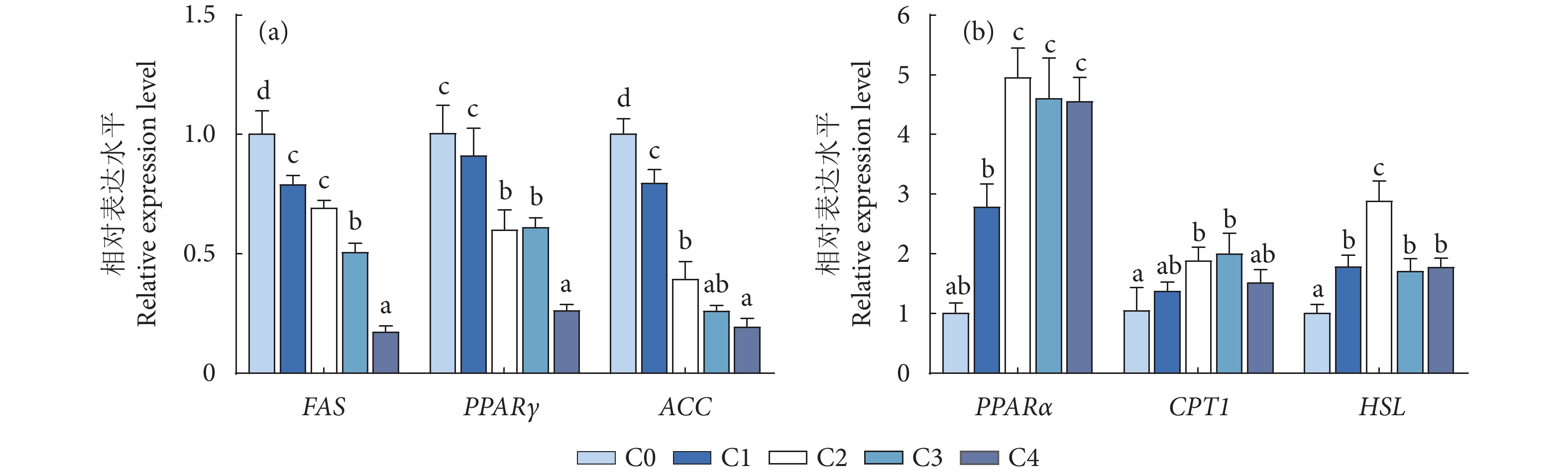

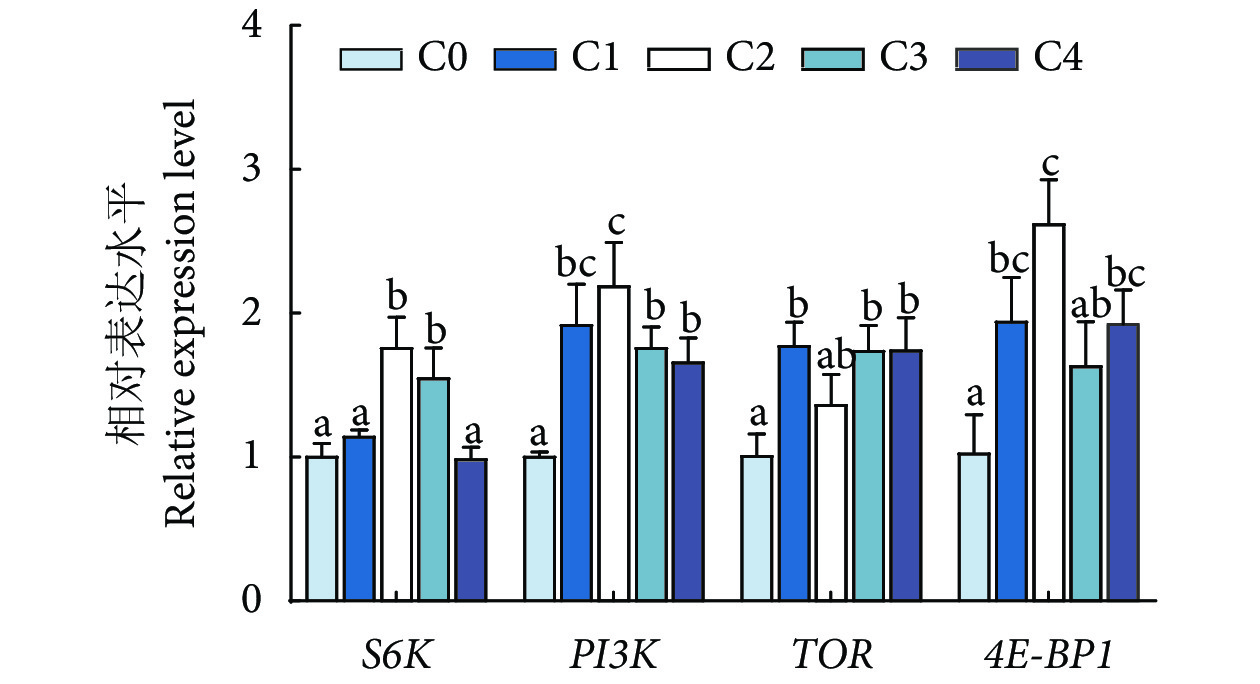

为研究半胱氨酸对低鱼粉引起的卵形鲳鲹 (Trachinotus ovatus) 幼鱼 [(10.05 ± 0.05) g] 代谢紊乱的影响,采用动植物蛋白 (鸡粉、大豆浓缩蛋白、发酵豆粕等) 部分替代鱼粉制作卵形鲳鲹基础饮食,分别添加0 (C0组,对照组)、0.30% (C1组)、0.60% (C2组)、0.90% (C3组) 和1.20% (C4组) 半胱氨酸制成5种等氮等脂饲料。56 d的饲养实验结果显示:1) 半胱氨酸通过激活S6K/PI3K/TOR/4E-BP1通路,提高卵形鲳鲹蛋白质合成代谢能力。补充0.6%~0.9%半胱氨酸通过上调肌肉核糖体蛋白S6激酶 (S6K)、雷帕霉素靶蛋白 (TOR)、磷脂酰肌醇-3-激酶 (PI3K)和4E结合蛋白1 (4E-BP1) 基因的mRNA水平,增加肌肉和血清总蛋白 (Total protein, TP) 含量与肌肉粗蛋白含量,降低血氨 (Serum ammonia, SA) 、肌肉和肝脏尿素氮 (Urea nitrogen, UN) 含量,促进肌肉蛋白质沉积。2) 补充0.6%~0.9%半胱氨酸通过下调肌肉中过氧化物酶体增殖物激活受体γ (PPARγ) 基因的mRNA水平,降低乙酰辅酶A羧化酶 (ACC)、脂肪酸合成酶 (FAS) 基因的mRNA水平与酶活水平,抑制脂肪合成代谢;同时,上调肌肉中过氧化物酶体增殖物激活受体α (PPARα) 基因的表达水平,使激素敏感性脂肪酶 (HSL) 和肉毒碱棕榈酰转移酶1 (CPT1) 基因高表达并伴随酶活提高,进而促进肌肉中脂肪酸β氧化反应,减少蛋白质因分解供能所带来的消耗,促进肌肉中蛋白质沉积。

为研究半胱氨酸对低鱼粉引起的卵形鲳鲹 (Trachinotus ovatus) 幼鱼 [(10.05 ± 0.05) g] 代谢紊乱的影响,采用动植物蛋白 (鸡粉、大豆浓缩蛋白、发酵豆粕等) 部分替代鱼粉制作卵形鲳鲹基础饮食,分别添加0 (C0组,对照组)、0.30% (C1组)、0.60% (C2组)、0.90% (C3组) 和1.20% (C4组) 半胱氨酸制成5种等氮等脂饲料。56 d的饲养实验结果显示:1) 半胱氨酸通过激活S6K/PI3K/TOR/4E-BP1通路,提高卵形鲳鲹蛋白质合成代谢能力。补充0.6%~0.9%半胱氨酸通过上调肌肉核糖体蛋白S6激酶 (S6K)、雷帕霉素靶蛋白 (TOR)、磷脂酰肌醇-3-激酶 (PI3K)和4E结合蛋白1 (4E-BP1) 基因的mRNA水平,增加肌肉和血清总蛋白 (Total protein, TP) 含量与肌肉粗蛋白含量,降低血氨 (Serum ammonia, SA) 、肌肉和肝脏尿素氮 (Urea nitrogen, UN) 含量,促进肌肉蛋白质沉积。2) 补充0.6%~0.9%半胱氨酸通过下调肌肉中过氧化物酶体增殖物激活受体γ (PPARγ) 基因的mRNA水平,降低乙酰辅酶A羧化酶 (ACC)、脂肪酸合成酶 (FAS) 基因的mRNA水平与酶活水平,抑制脂肪合成代谢;同时,上调肌肉中过氧化物酶体增殖物激活受体α (PPARα) 基因的表达水平,使激素敏感性脂肪酶 (HSL) 和肉毒碱棕榈酰转移酶1 (CPT1) 基因高表达并伴随酶活提高,进而促进肌肉中脂肪酸β氧化反应,减少蛋白质因分解供能所带来的消耗,促进肌肉中蛋白质沉积。

2023, 19(4): 126-138.

DOI: 10.12131/20230036

摘要:

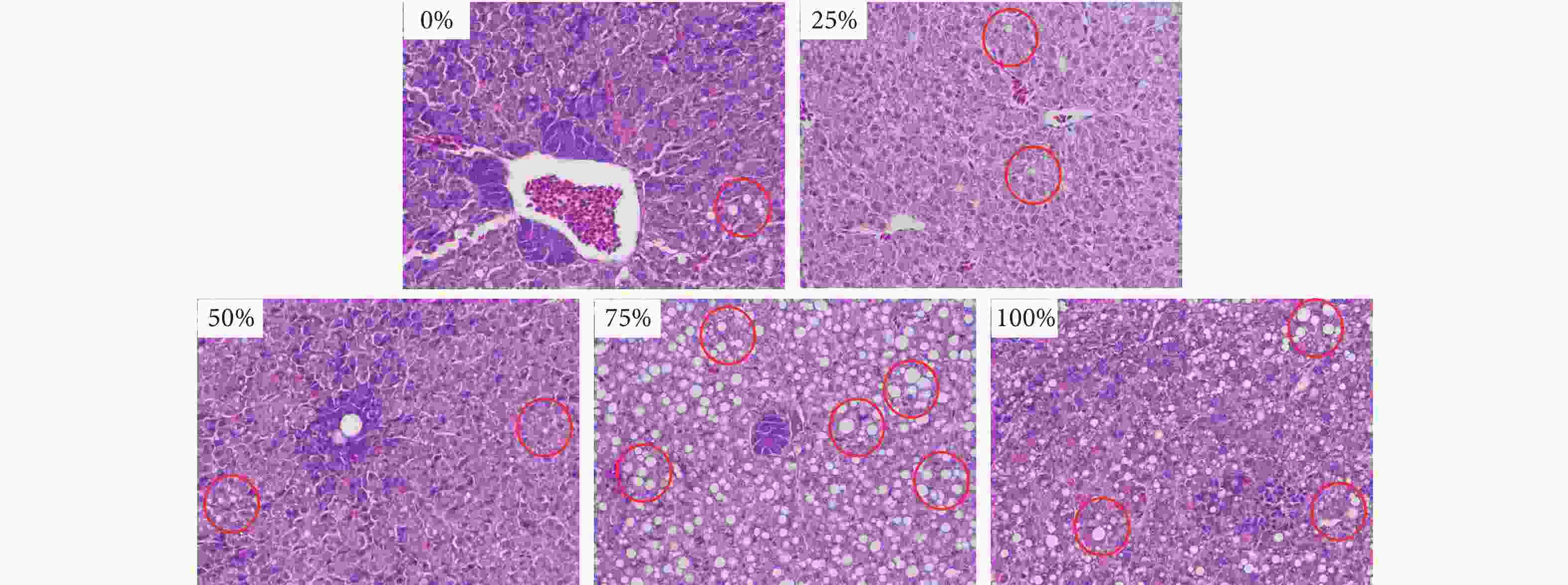

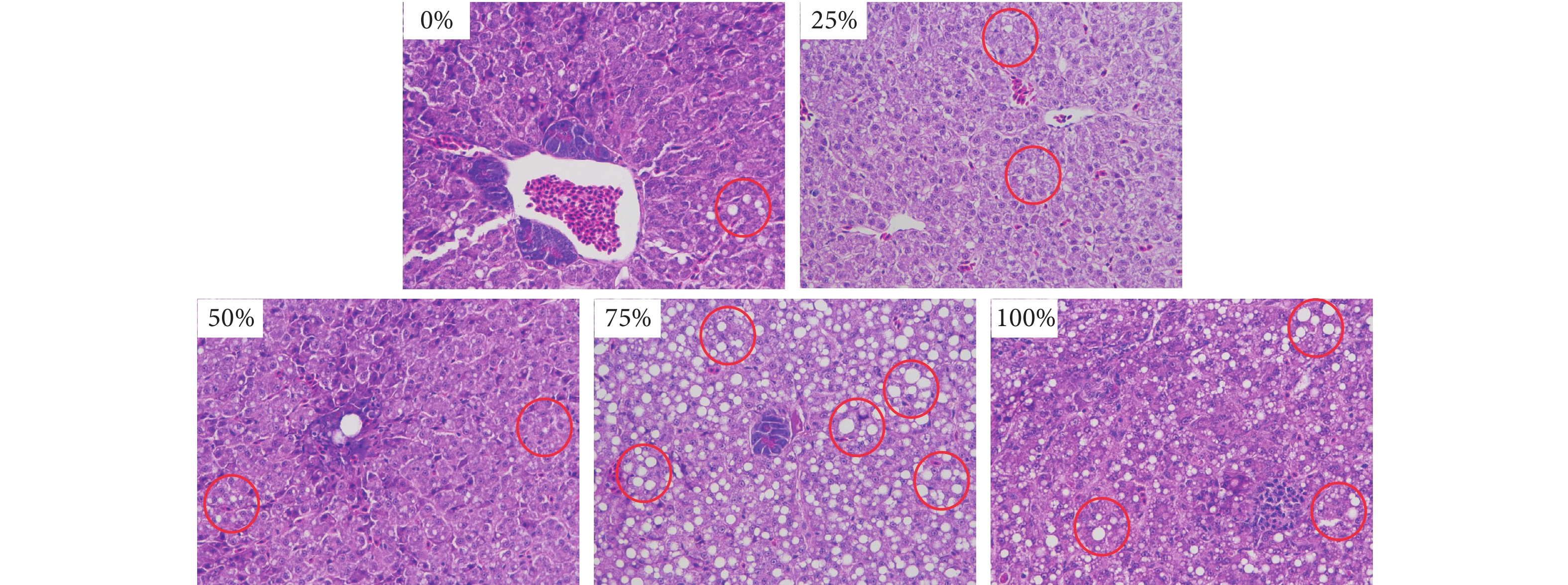

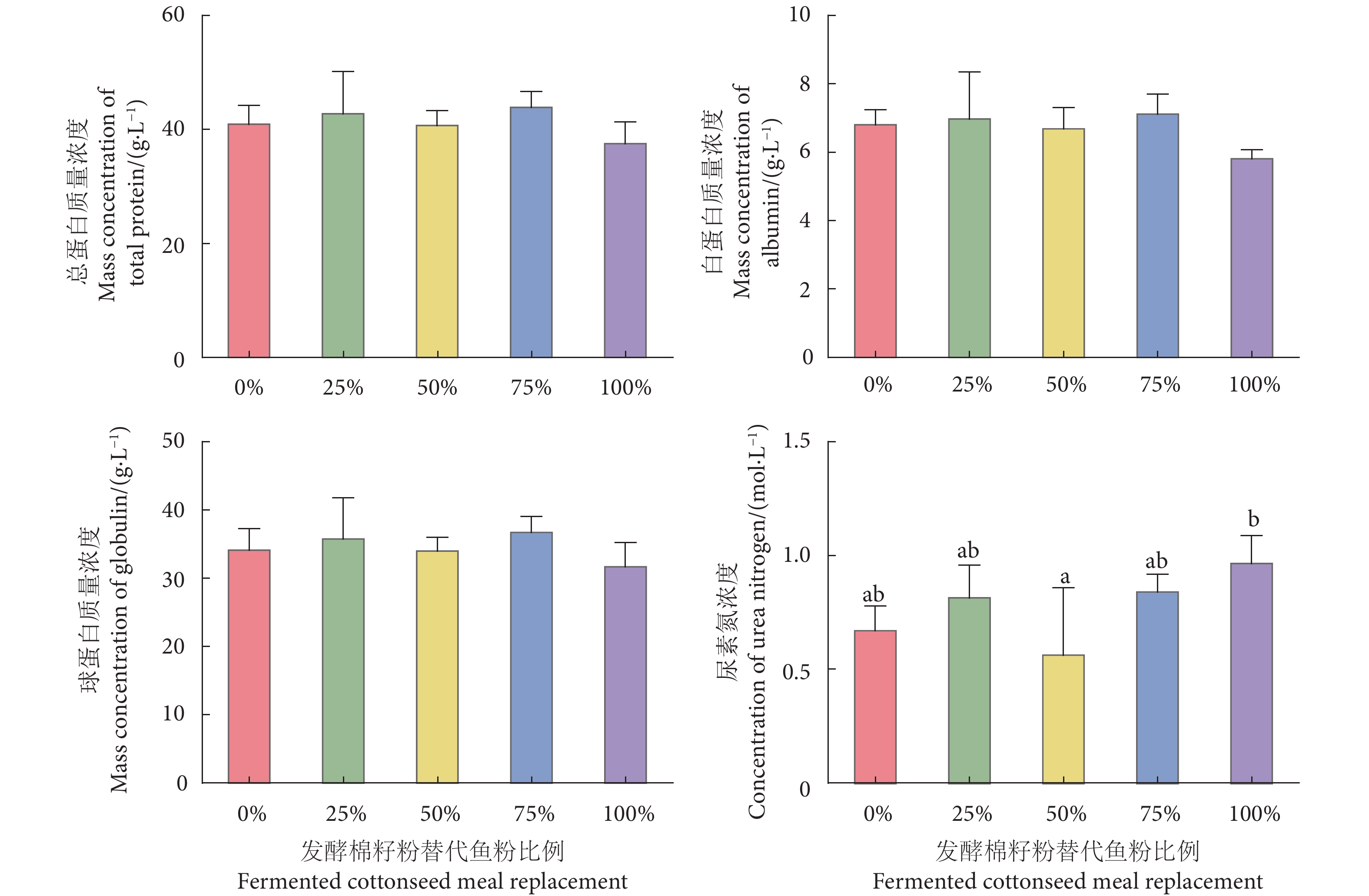

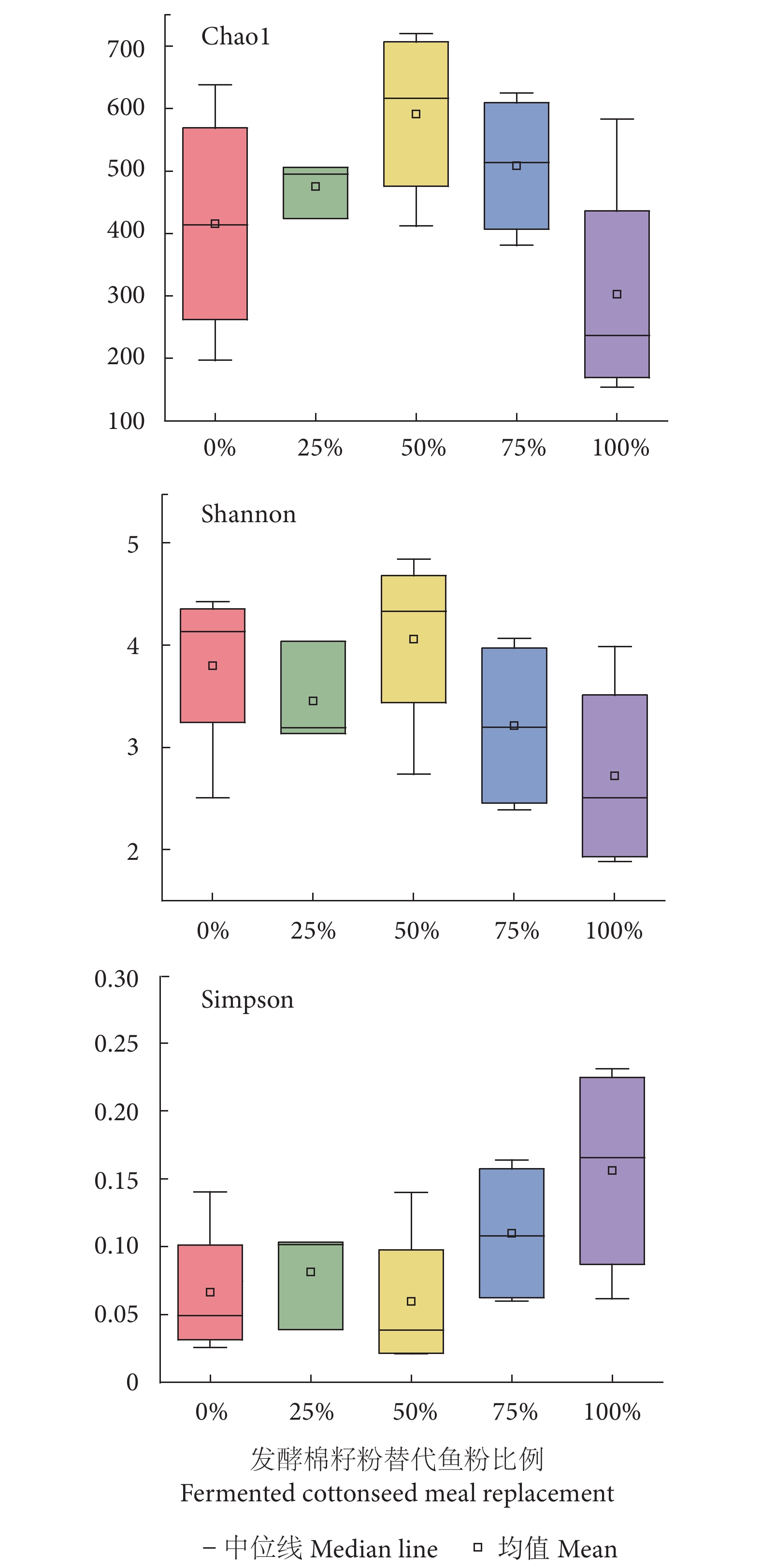

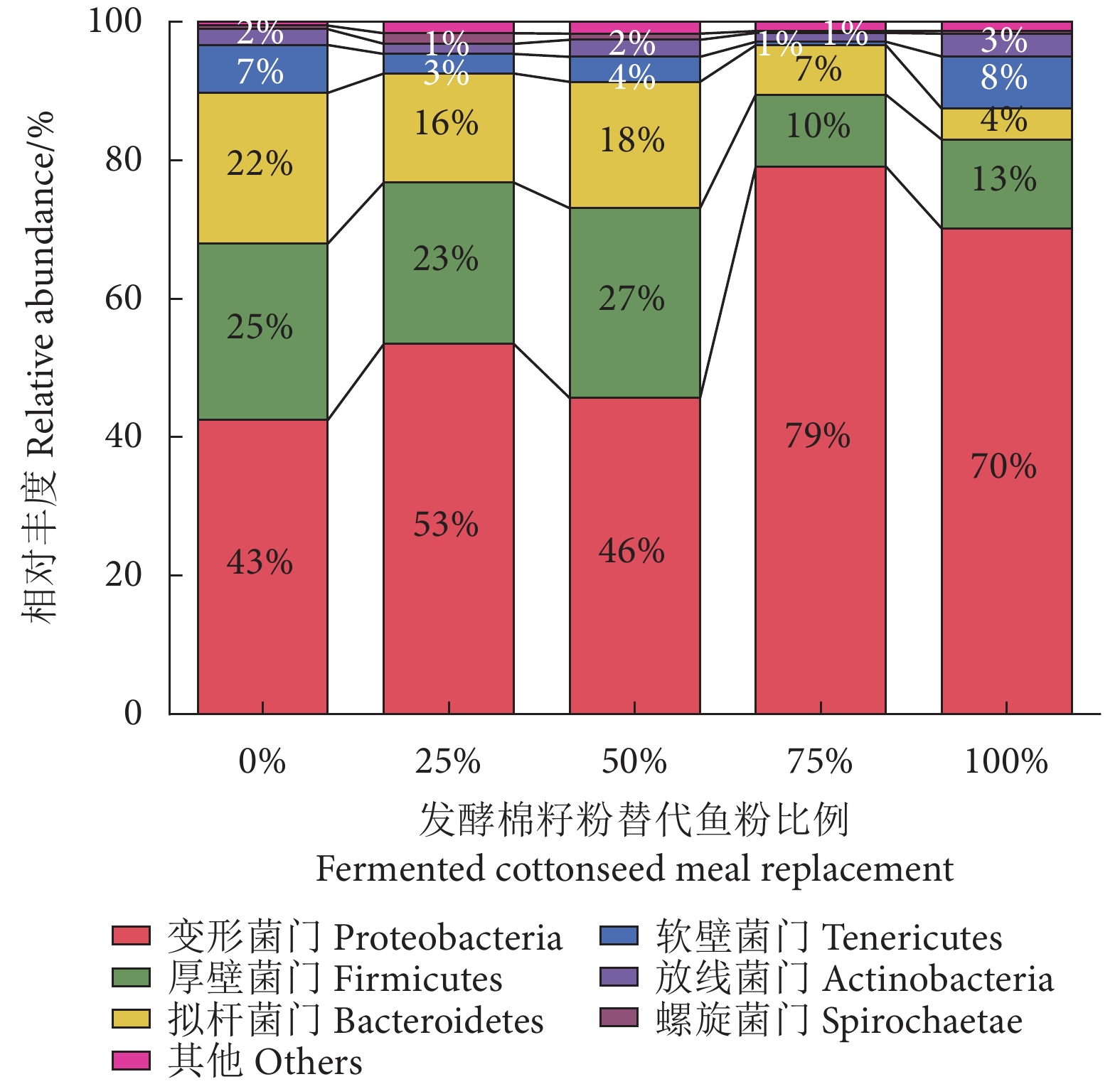

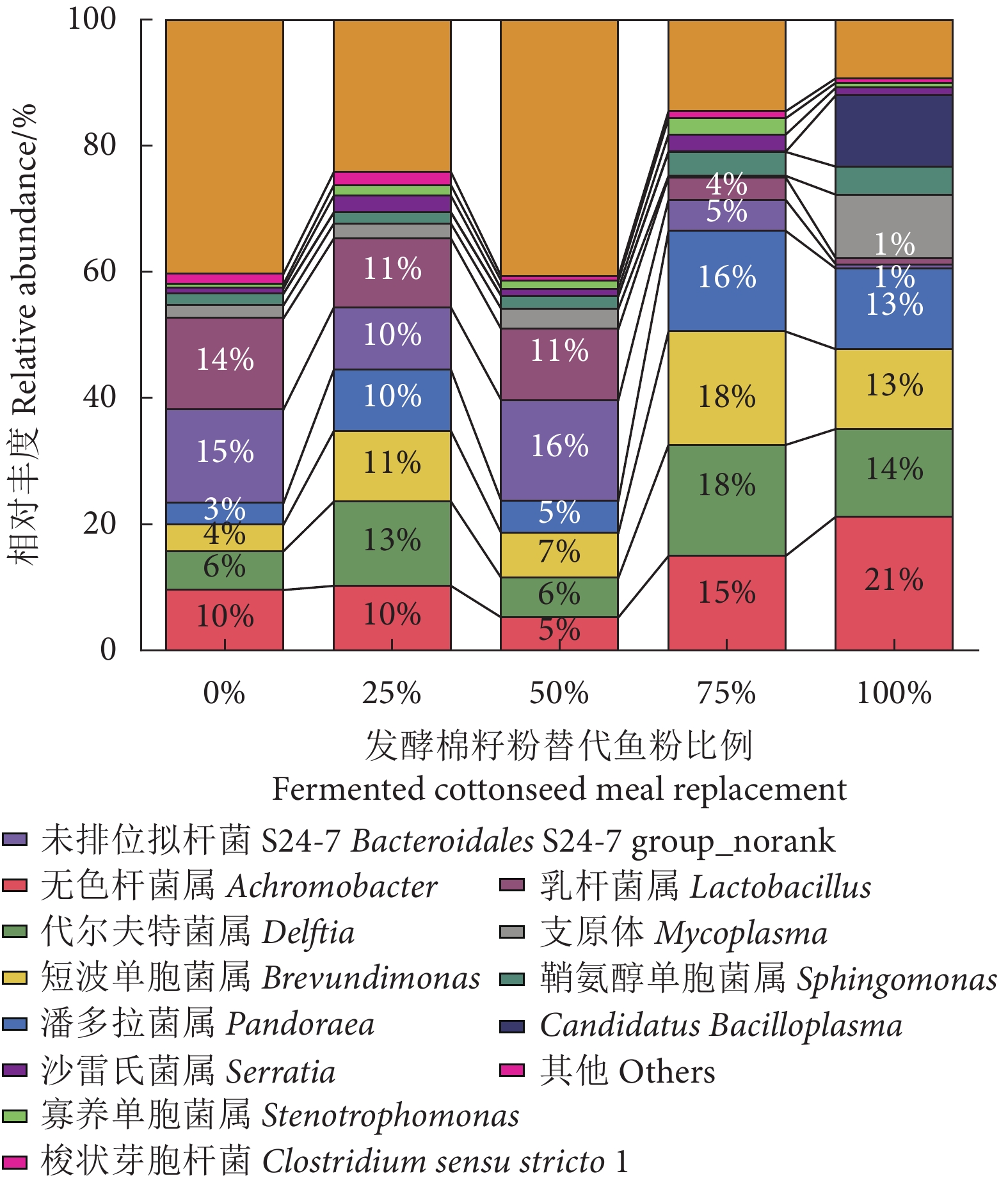

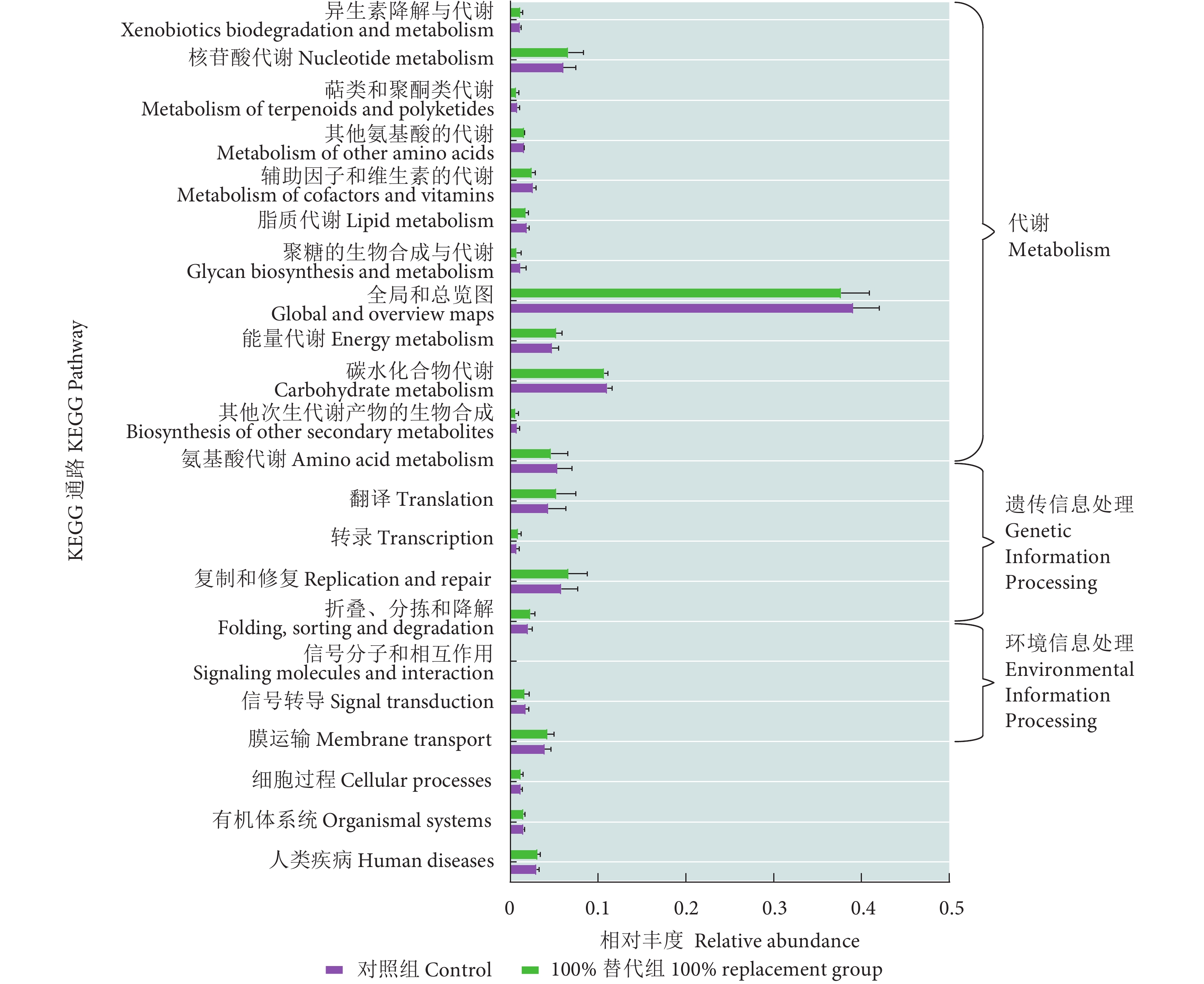

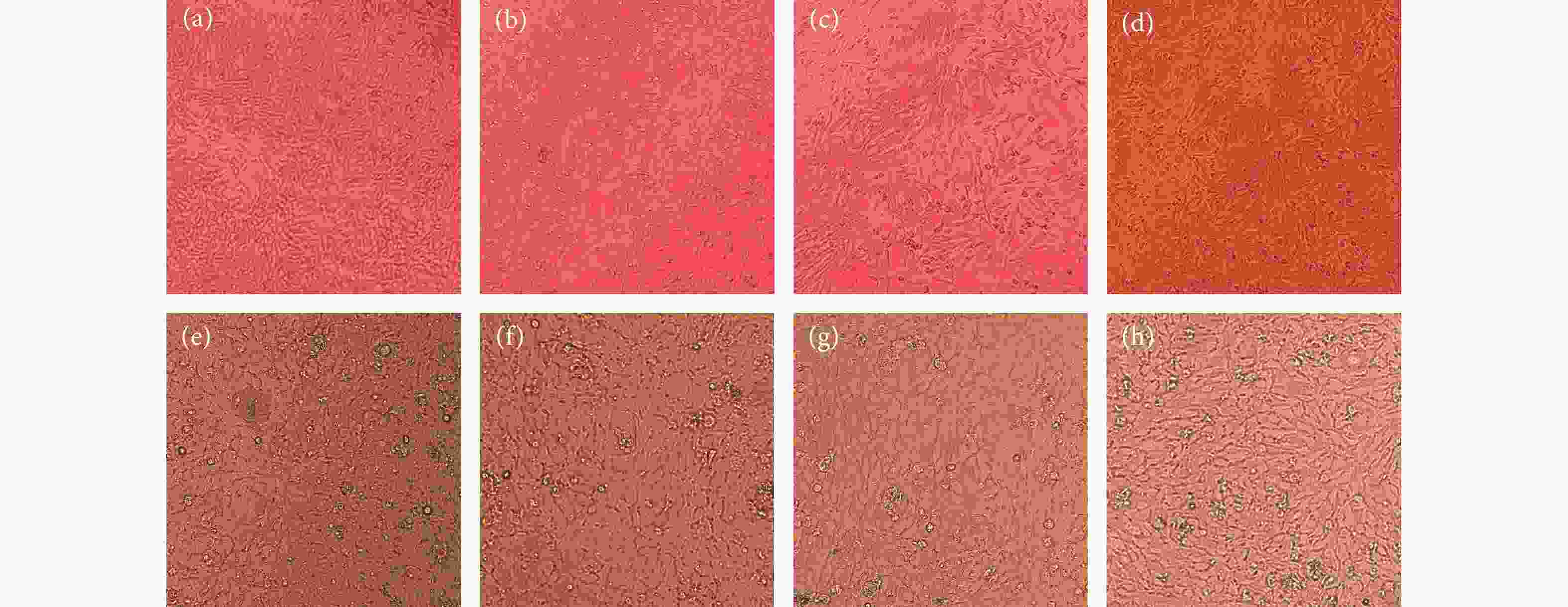

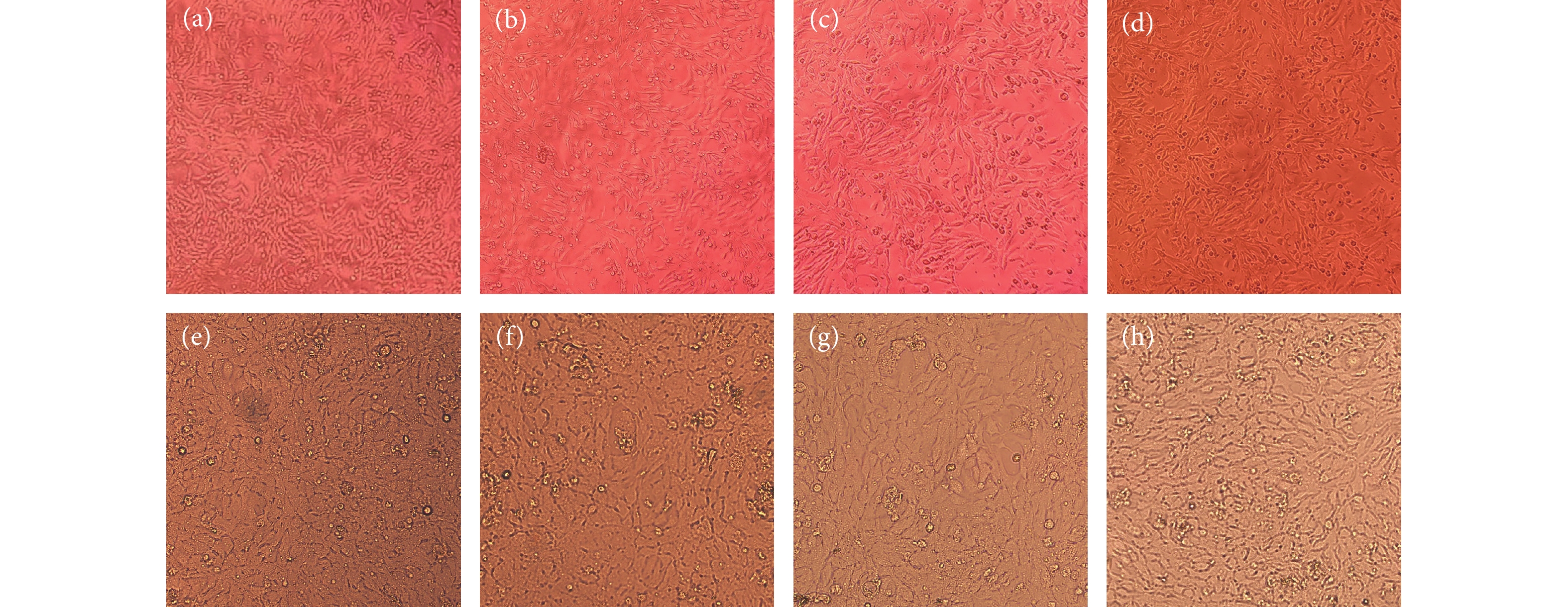

发酵棉籽粉是一种优质植物蛋白原料,具有替代饲料鱼粉的潜力。为评估发酵棉籽粉作为卵形鲳鲹 (Trachinotus ovatus) 饲料蛋白源的适宜性及适宜替代水平,用发酵棉籽粉分别替代卵形鲳鲹幼鱼饲料中0% (对照组)、25%、50%、75%和100%的鱼粉 (基础饲料中鱼粉质量分数为35%),配制成5种实验饲料,饲喂幼鱼 [初始体质量为 (12.57±0.25) g] 7周,探究了发酵棉籽粉替代鱼粉对幼鱼存活、生长和饲料利用性能及肠道菌群组成的影响。结果显示,发酵棉籽粉替代组的存活、生长、饲料利用率以及蛋白质、脂肪沉积效率均低于鱼粉对照组,而25%和50%替代组与对照组无显著性差异 (P>0.05)。但当发酵棉籽粉替代75%~100%鱼粉时,刺激了卵形鲳鲹肝脏的抗氧化系统,使总超氧化物歧化酶 (T-SOD) 和过氧化氢酶 (CAT) 活性高于对照组。此外肝脏HE染色切片显示其细胞空泡化现象加剧,100%替代组的血清总蛋白、白蛋白和球蛋白含量降低,肝脏合成蛋白能力可能下降。发酵棉籽粉高水平替代鱼粉会影响卵形鲳鲹的肠道菌群组成,表现为有益菌丰度下降、有害菌丰度上升,从而影响了肠道菌群功能。综合考虑生长性能和鱼体健康,建议卵形鲳鲹饲料中发酵棉籽粉替代鱼粉水平以25%为宜。

发酵棉籽粉是一种优质植物蛋白原料,具有替代饲料鱼粉的潜力。为评估发酵棉籽粉作为卵形鲳鲹 (Trachinotus ovatus) 饲料蛋白源的适宜性及适宜替代水平,用发酵棉籽粉分别替代卵形鲳鲹幼鱼饲料中0% (对照组)、25%、50%、75%和100%的鱼粉 (基础饲料中鱼粉质量分数为35%),配制成5种实验饲料,饲喂幼鱼 [初始体质量为 (12.57±0.25) g] 7周,探究了发酵棉籽粉替代鱼粉对幼鱼存活、生长和饲料利用性能及肠道菌群组成的影响。结果显示,发酵棉籽粉替代组的存活、生长、饲料利用率以及蛋白质、脂肪沉积效率均低于鱼粉对照组,而25%和50%替代组与对照组无显著性差异 (P>0.05)。但当发酵棉籽粉替代75%~100%鱼粉时,刺激了卵形鲳鲹肝脏的抗氧化系统,使总超氧化物歧化酶 (T-SOD) 和过氧化氢酶 (CAT) 活性高于对照组。此外肝脏HE染色切片显示其细胞空泡化现象加剧,100%替代组的血清总蛋白、白蛋白和球蛋白含量降低,肝脏合成蛋白能力可能下降。发酵棉籽粉高水平替代鱼粉会影响卵形鲳鲹的肠道菌群组成,表现为有益菌丰度下降、有害菌丰度上升,从而影响了肠道菌群功能。综合考虑生长性能和鱼体健康,建议卵形鲳鲹饲料中发酵棉籽粉替代鱼粉水平以25%为宜。

2023, 19(4): 139-147.

DOI: 10.12131/20220318

摘要:

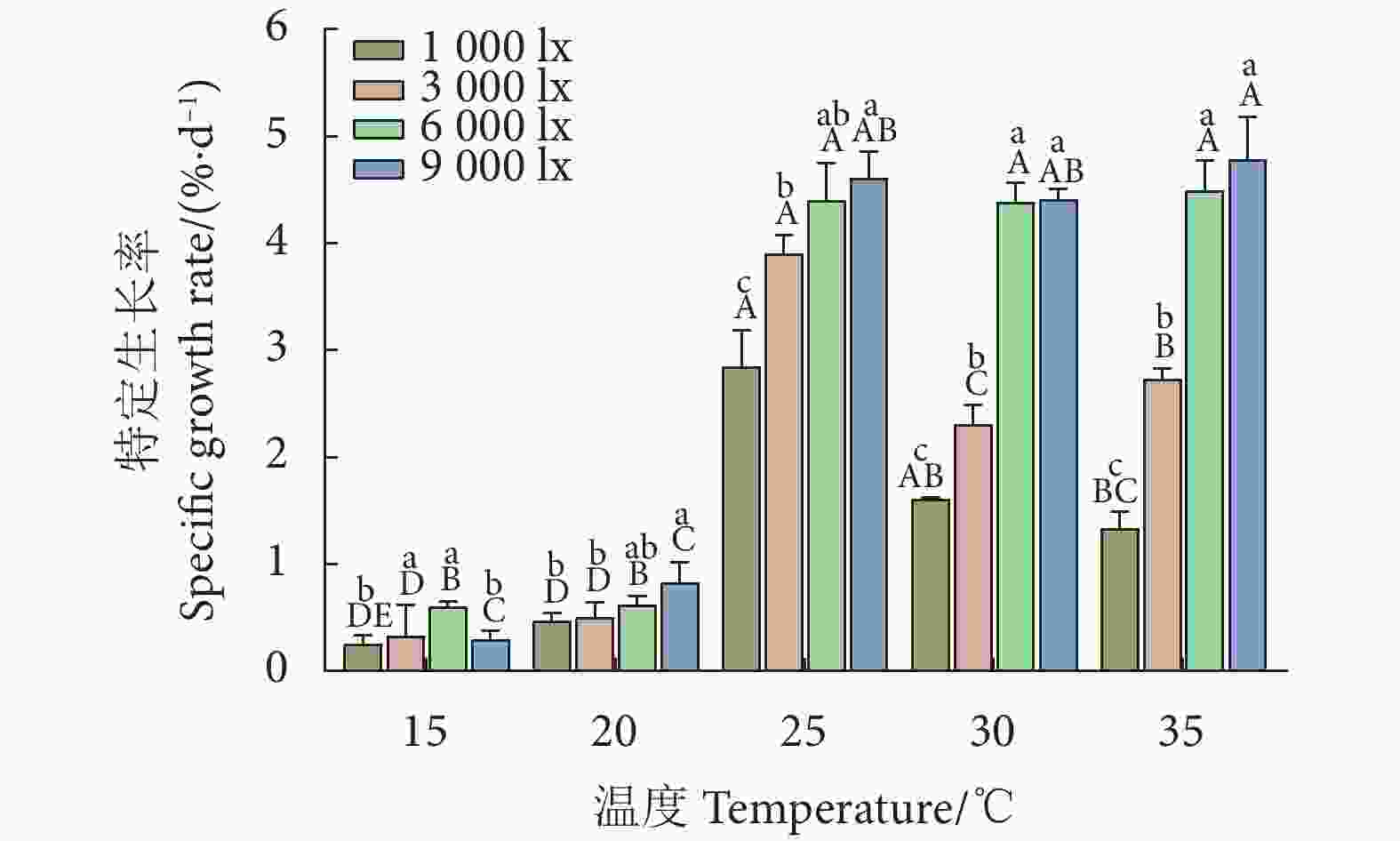

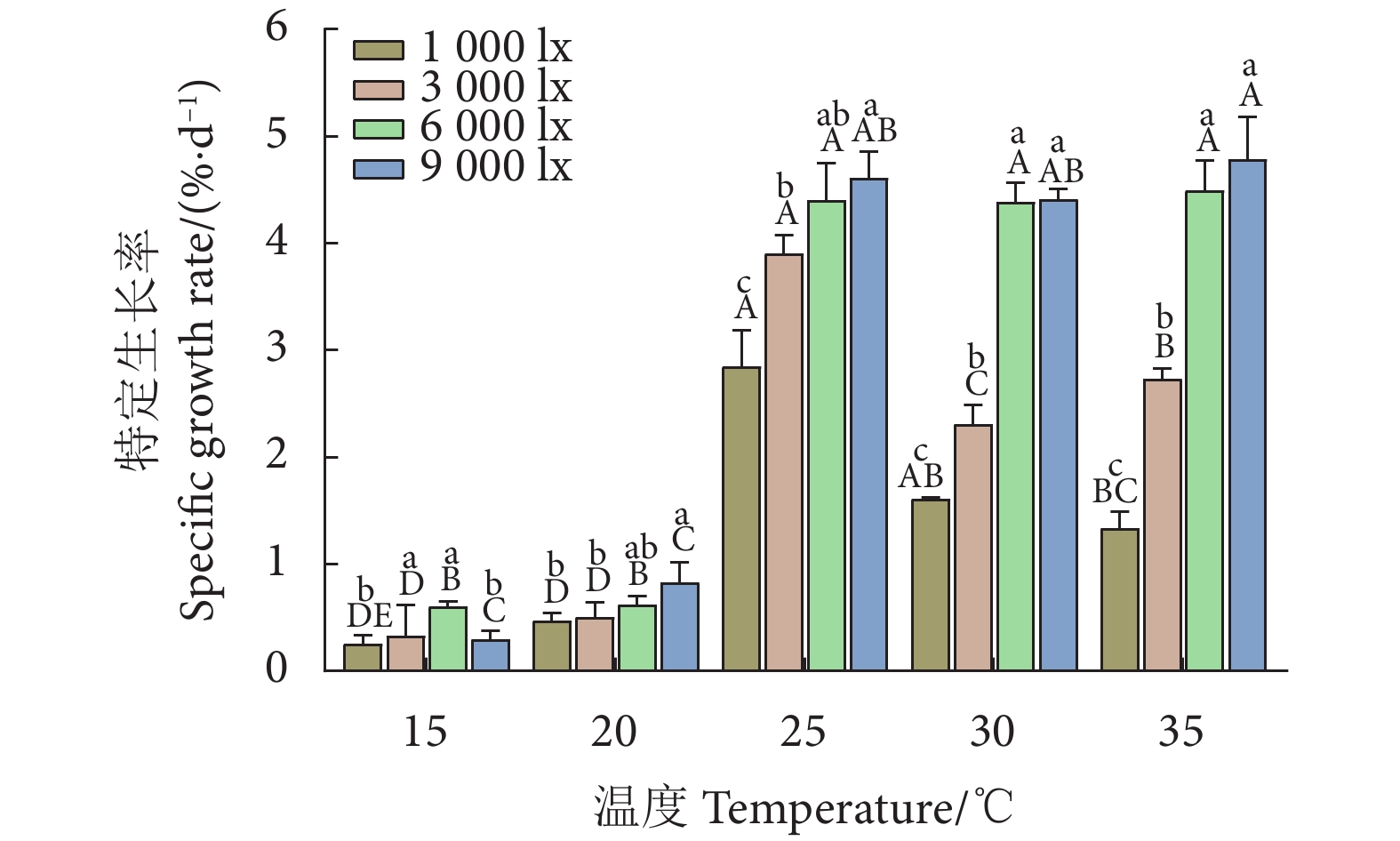

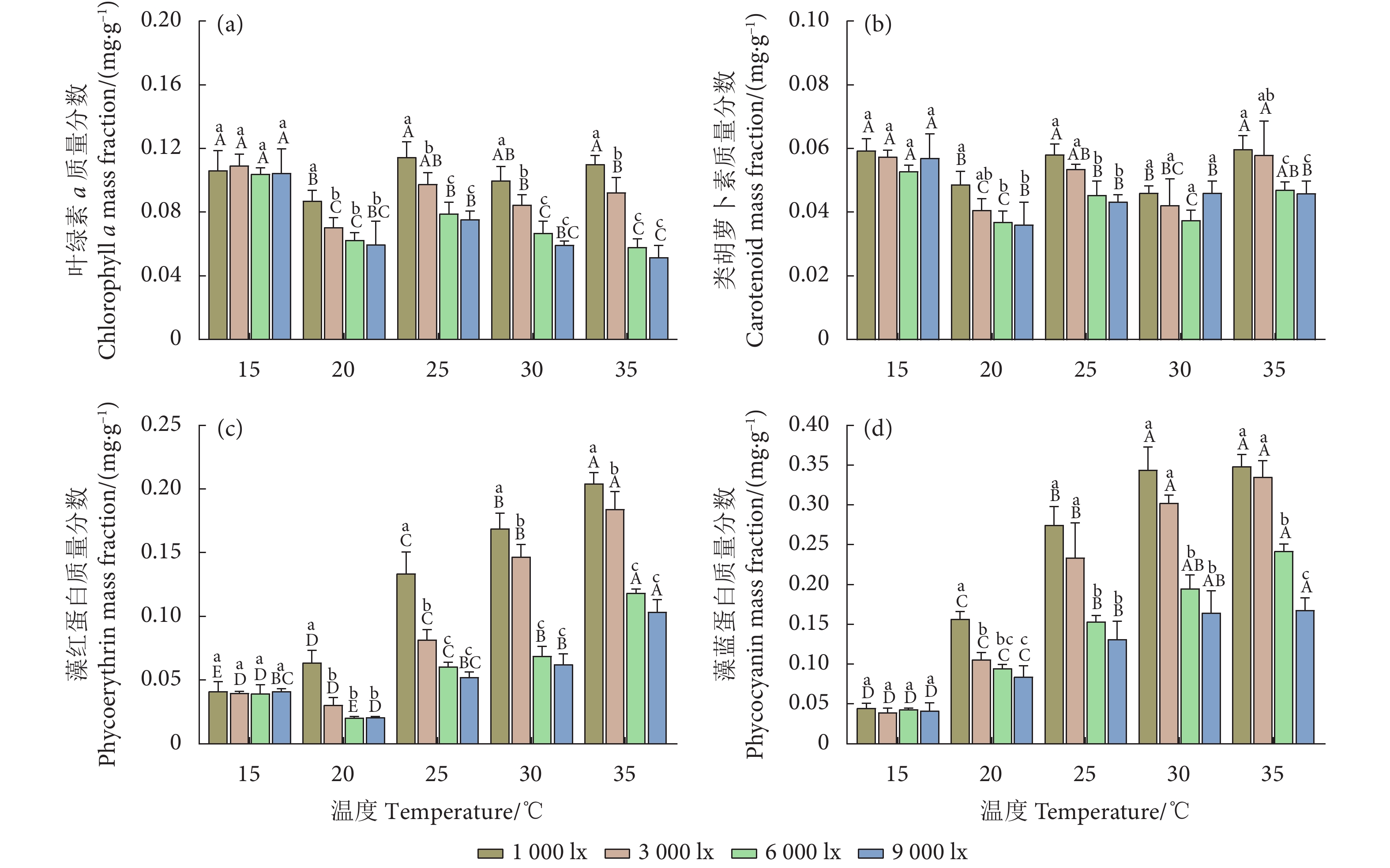

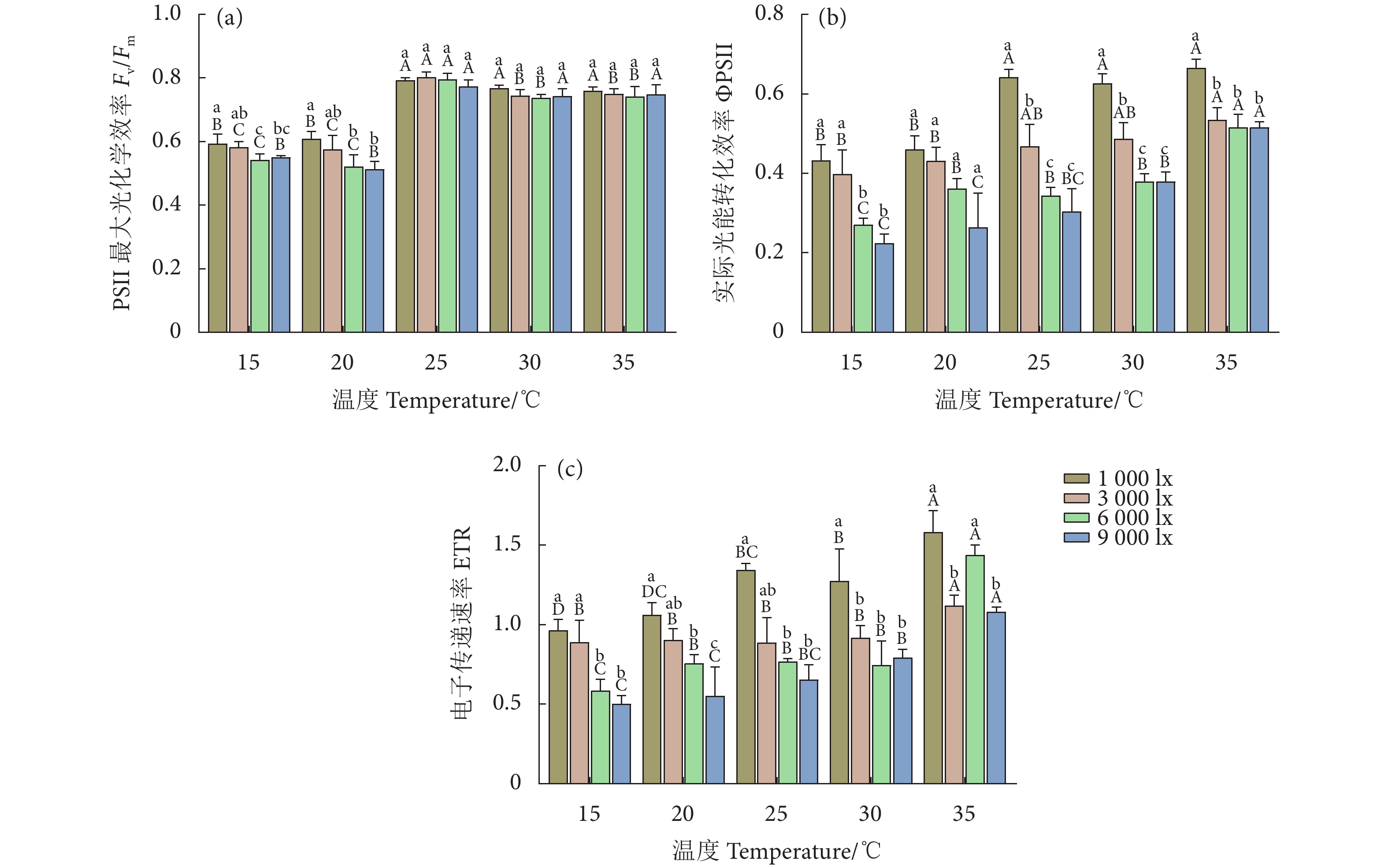

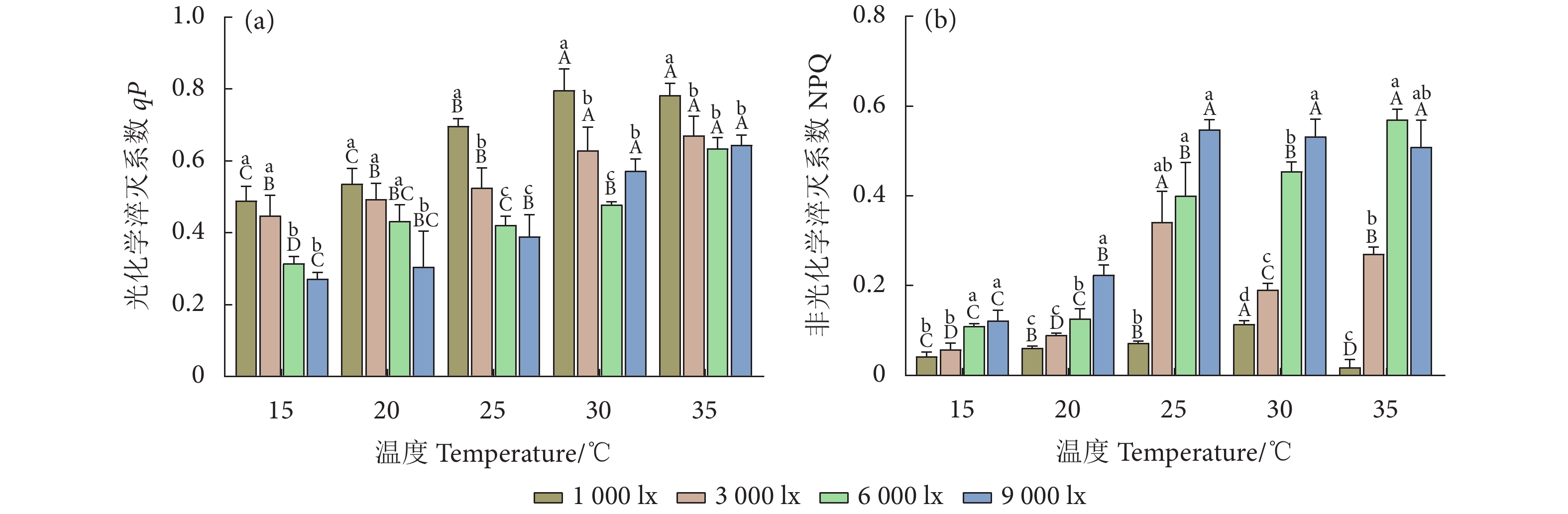

大型海藻对温度和光照强度的适应存在种属差异。异枝江蓠 (Gracilariopsis bailinae) 是一种喜高温的大型海藻,为科学指导该藻在海水养殖、海洋生态修复等方面的应用,利用叶绿素荧光技术,结合藻体光合色素含量和生长率变化,探究了异枝江蓠对温度和光照强度的光合生理响应特征。测定了15、20、25、30、35 ℃和1 000、3 000、6 000、9 000 lx条件下,异枝江蓠的特定生长率 (SGR)、光合色素含量 [叶绿素a (Chl a)、类胡萝卜素 (Car)、藻胆蛋白] 及叶绿素荧光参数 [PSII最大光化学效率 (Fv/Fm)、实际光能转化效率 (ΦPSII)、电子传递速率 (ETR)、光化学淬灭 (qP)、非光化学淬灭 (NPQ)] 的变化。结果显示,温度和光照强度对上述相关指标 (除Car和Fv/Fm) 的影响具有极显著的交互作用 (P<0.01);温度升高显著增加了异枝江蓠的SGR、藻胆蛋白含量以及叶绿素荧光参数值 (P<0.05);高光照显著降低了异枝江蓠的光合色素含量以及Fv/Fm、ΦPSII、ETR和qP值,但NPQ和SGR却显著上升 (P<0.05)。结果表明,异枝江蓠是一种喜高温的大型海藻,通过增加藻胆蛋白含量可提高其在高温条件下的生存能力,同时,通过增加热耗散和减少光合色素的合成,可实现藻体在高光下的光保护。

大型海藻对温度和光照强度的适应存在种属差异。异枝江蓠 (Gracilariopsis bailinae) 是一种喜高温的大型海藻,为科学指导该藻在海水养殖、海洋生态修复等方面的应用,利用叶绿素荧光技术,结合藻体光合色素含量和生长率变化,探究了异枝江蓠对温度和光照强度的光合生理响应特征。测定了15、20、25、30、35 ℃和1 000、3 000、6 000、9 000 lx条件下,异枝江蓠的特定生长率 (SGR)、光合色素含量 [叶绿素a (Chl a)、类胡萝卜素 (Car)、藻胆蛋白] 及叶绿素荧光参数 [PSII最大光化学效率 (Fv/Fm)、实际光能转化效率 (ΦPSII)、电子传递速率 (ETR)、光化学淬灭 (qP)、非光化学淬灭 (NPQ)] 的变化。结果显示,温度和光照强度对上述相关指标 (除Car和Fv/Fm) 的影响具有极显著的交互作用 (P<0.01);温度升高显著增加了异枝江蓠的SGR、藻胆蛋白含量以及叶绿素荧光参数值 (P<0.05);高光照显著降低了异枝江蓠的光合色素含量以及Fv/Fm、ΦPSII、ETR和qP值,但NPQ和SGR却显著上升 (P<0.05)。结果表明,异枝江蓠是一种喜高温的大型海藻,通过增加藻胆蛋白含量可提高其在高温条件下的生存能力,同时,通过增加热耗散和减少光合色素的合成,可实现藻体在高光下的光保护。

2023, 19(4): 148-157.

DOI: 10.12131/20230053

摘要:

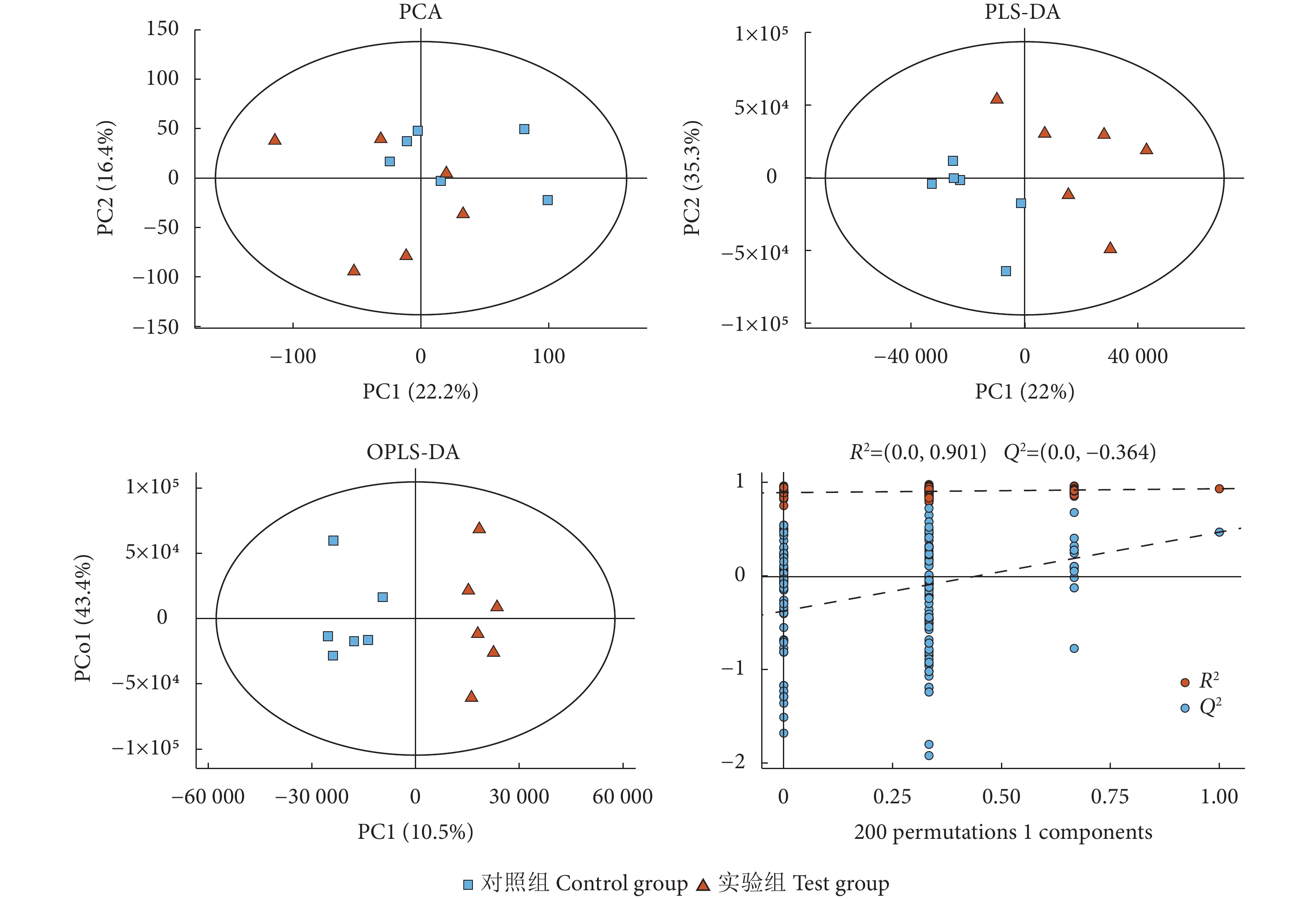

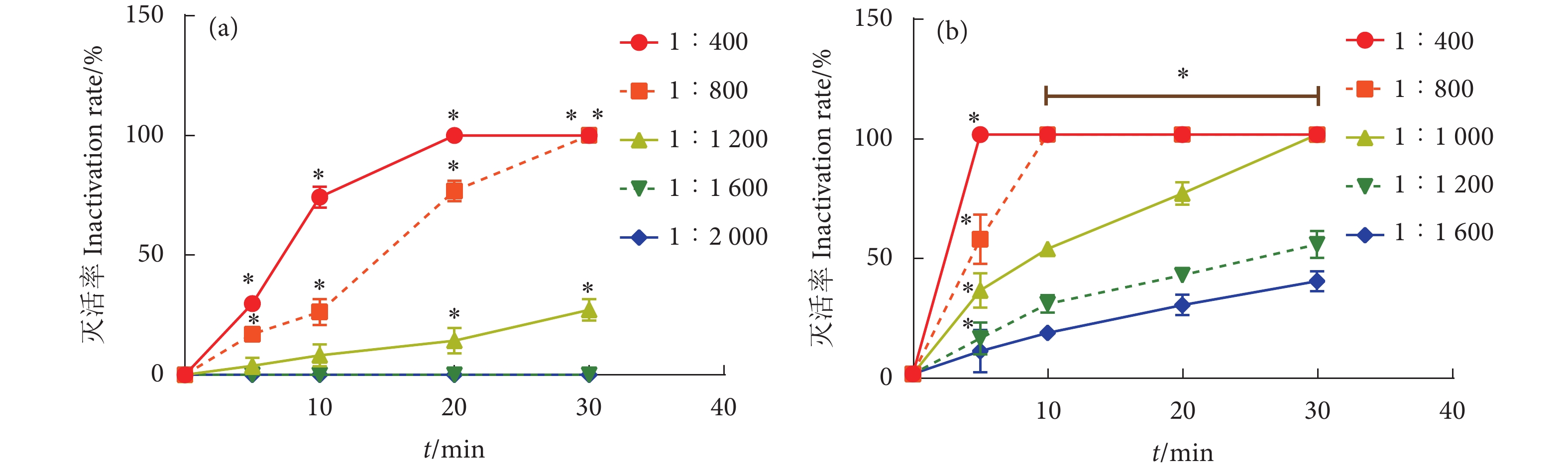

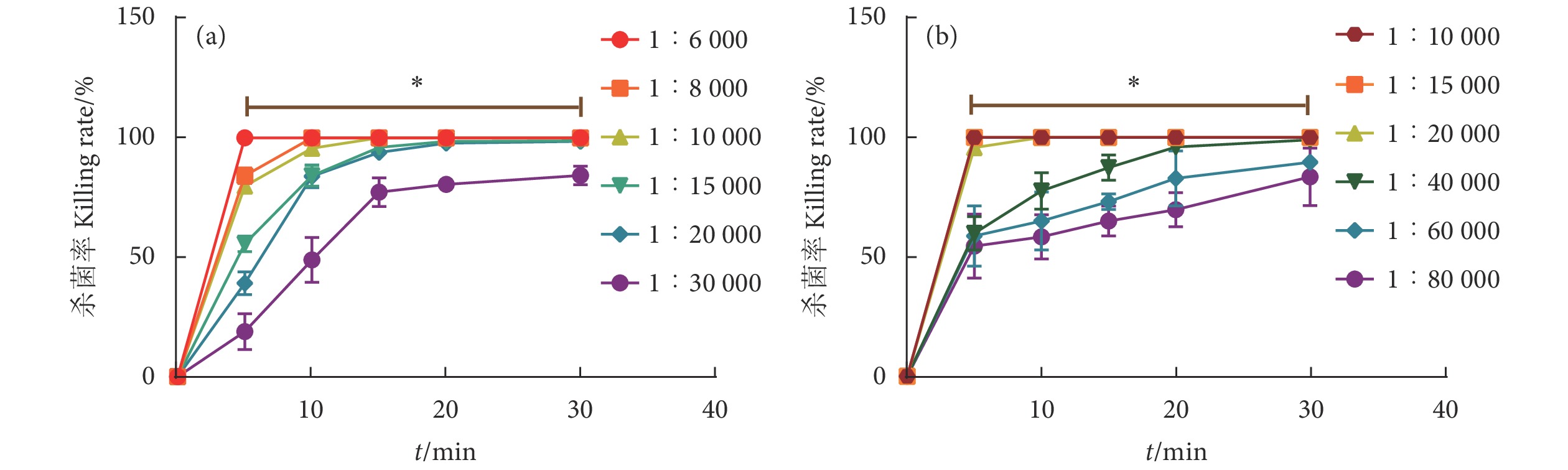

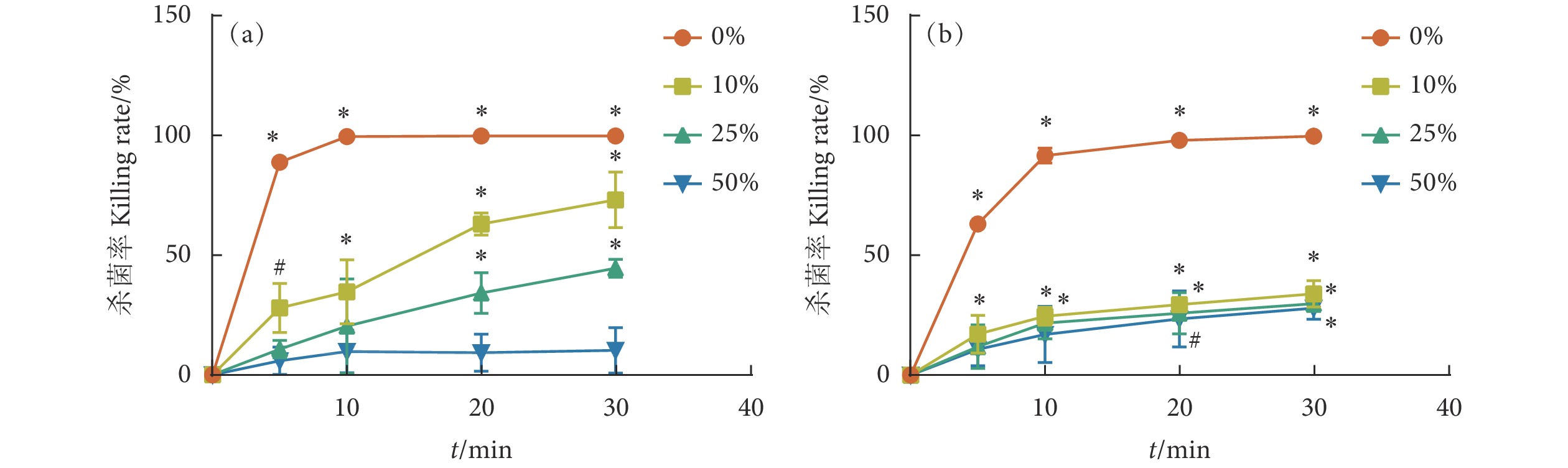

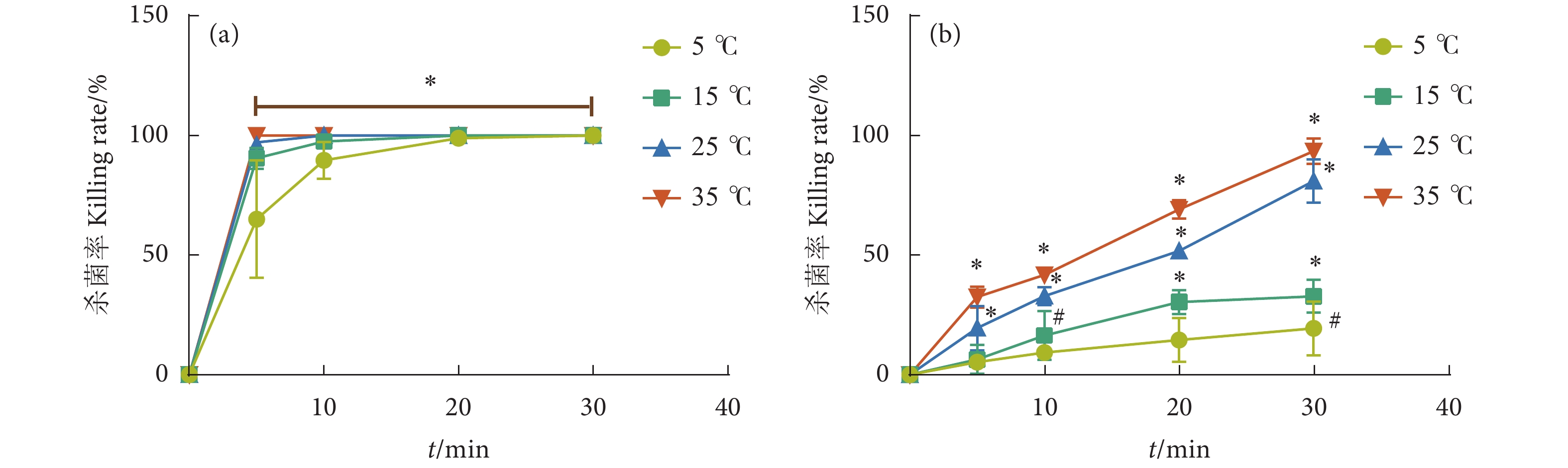

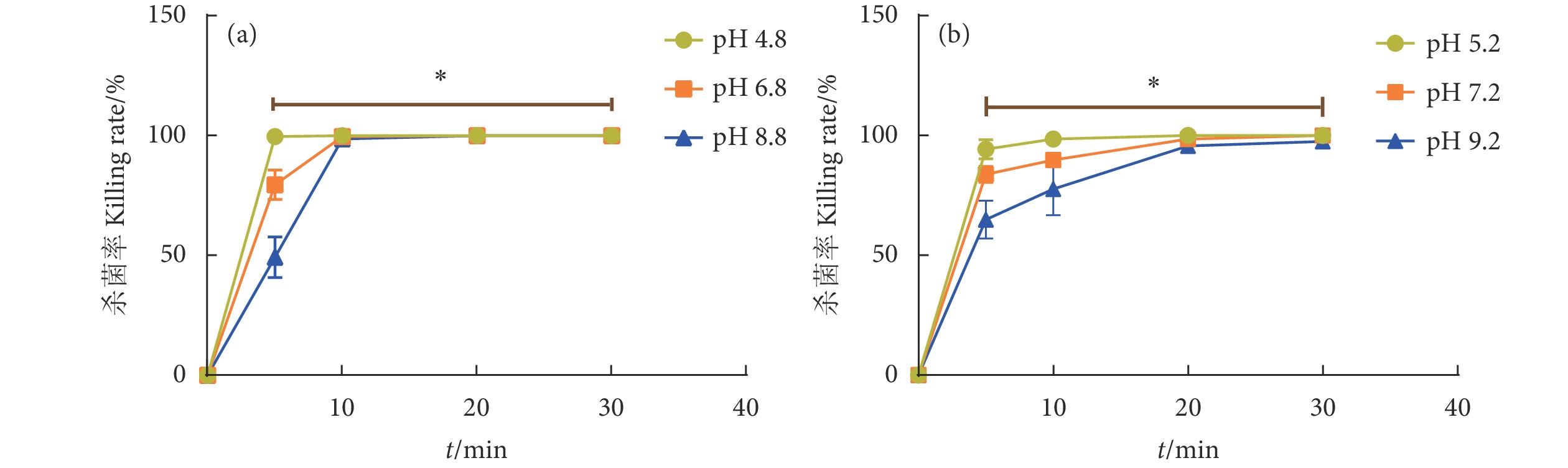

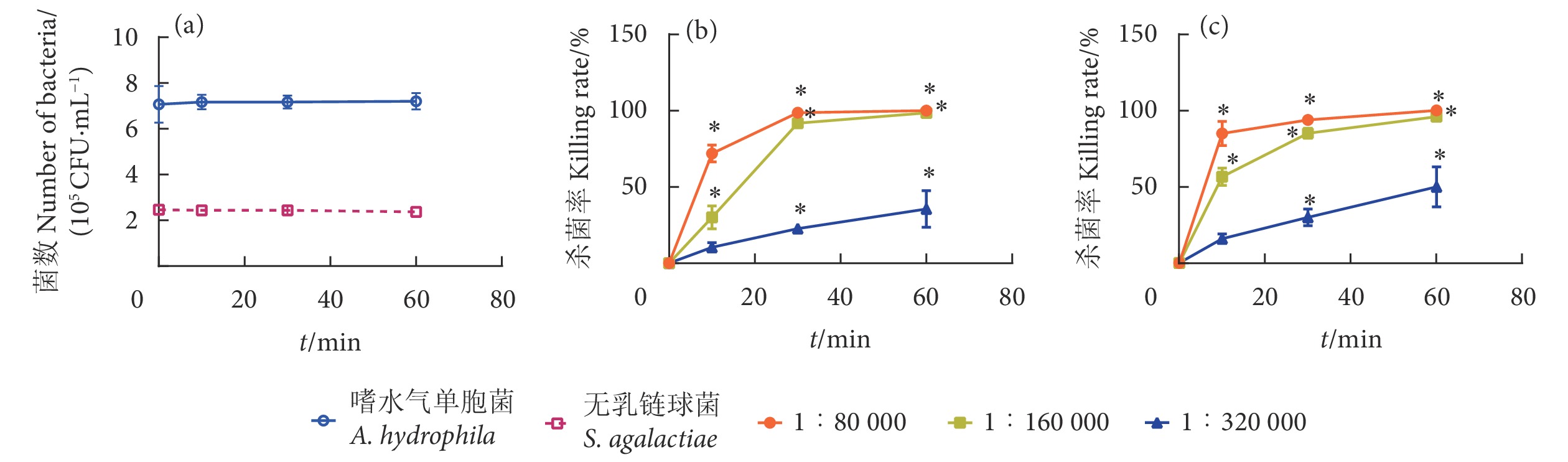

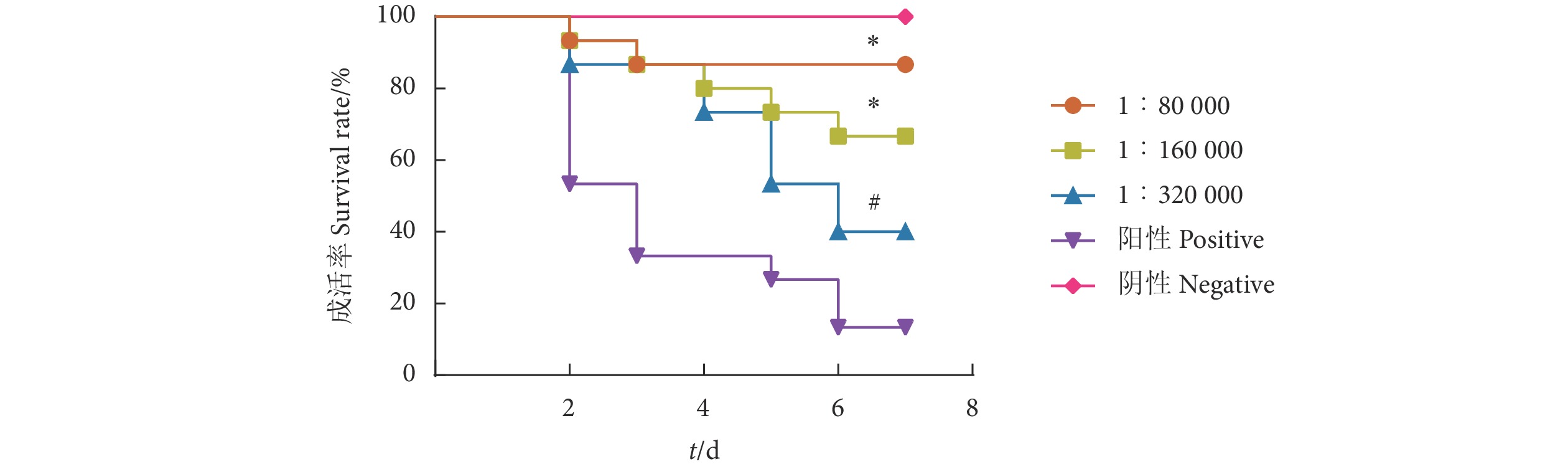

为验证过硫酸氢钾复合物粉在水产养殖中消毒的有效性,评价了其对草鱼 (Ctenopharyngodon idella) 呼肠孤病毒 (Grass carp reovirus, GCRV)、斑点叉尾鮰 (Ictalurus punctatus) 病毒 (Channel catfish virus, CCV)、嗜水气单胞菌 (Aeromonas hydrophila) 和无乳链球菌 (Streptococcus agalactiae) 4种水产常见致病病原的杀灭效果,和有机物、温度、pH 3种因素对杀菌效果的影响,并在此基础上开展了过硫酸氢钾复合物粉对池塘养殖水体中目标菌的杀灭试验,和对患嗜水气单胞菌的病鲫 (Carassius auratus) 的药效试验。结果显示,过硫酸氢钾复合物粉对4种致病微生物均具有显著的杀灭效果。降低菌悬液中有机物浓度、适当提高作用温度或适当降低消毒液pH,均能促进过硫酸氢钾复合物粉消毒液的杀菌效果。通过目标菌的杀灭试验和药效试验,进一步确定了该消毒剂在实际使用中对目标菌杀灭的有效性和对鲫感染嗜水气单胞菌后的显著治疗效果。研究表明,过硫酸氢钾复合物粉是潜在的水产用消毒剂。

为验证过硫酸氢钾复合物粉在水产养殖中消毒的有效性,评价了其对草鱼 (Ctenopharyngodon idella) 呼肠孤病毒 (Grass carp reovirus, GCRV)、斑点叉尾鮰 (Ictalurus punctatus) 病毒 (Channel catfish virus, CCV)、嗜水气单胞菌 (Aeromonas hydrophila) 和无乳链球菌 (Streptococcus agalactiae) 4种水产常见致病病原的杀灭效果,和有机物、温度、pH 3种因素对杀菌效果的影响,并在此基础上开展了过硫酸氢钾复合物粉对池塘养殖水体中目标菌的杀灭试验,和对患嗜水气单胞菌的病鲫 (Carassius auratus) 的药效试验。结果显示,过硫酸氢钾复合物粉对4种致病微生物均具有显著的杀灭效果。降低菌悬液中有机物浓度、适当提高作用温度或适当降低消毒液pH,均能促进过硫酸氢钾复合物粉消毒液的杀菌效果。通过目标菌的杀灭试验和药效试验,进一步确定了该消毒剂在实际使用中对目标菌杀灭的有效性和对鲫感染嗜水气单胞菌后的显著治疗效果。研究表明,过硫酸氢钾复合物粉是潜在的水产用消毒剂。

2023, 19(4): 158-167.

DOI: 10.12131/20230024

摘要:

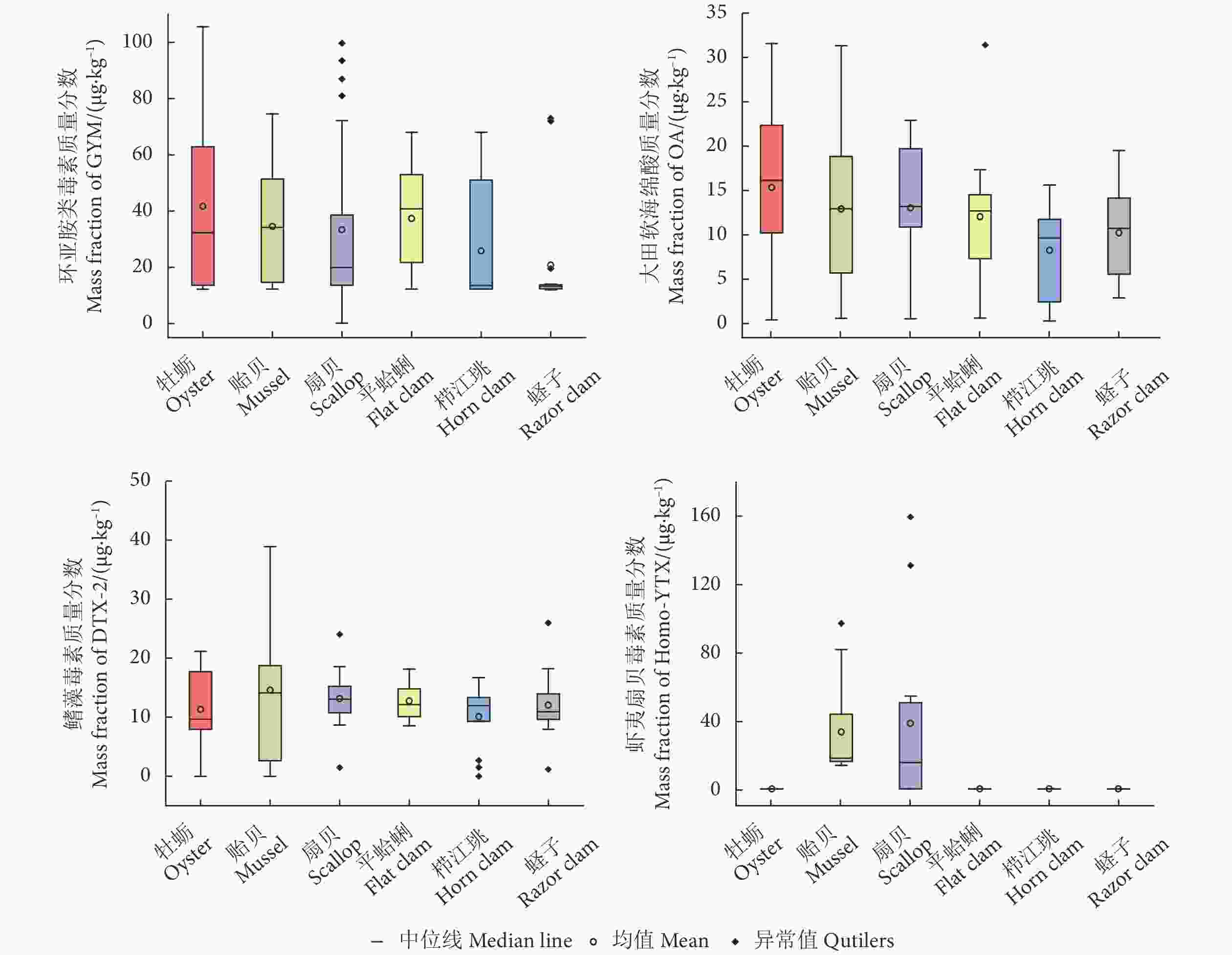

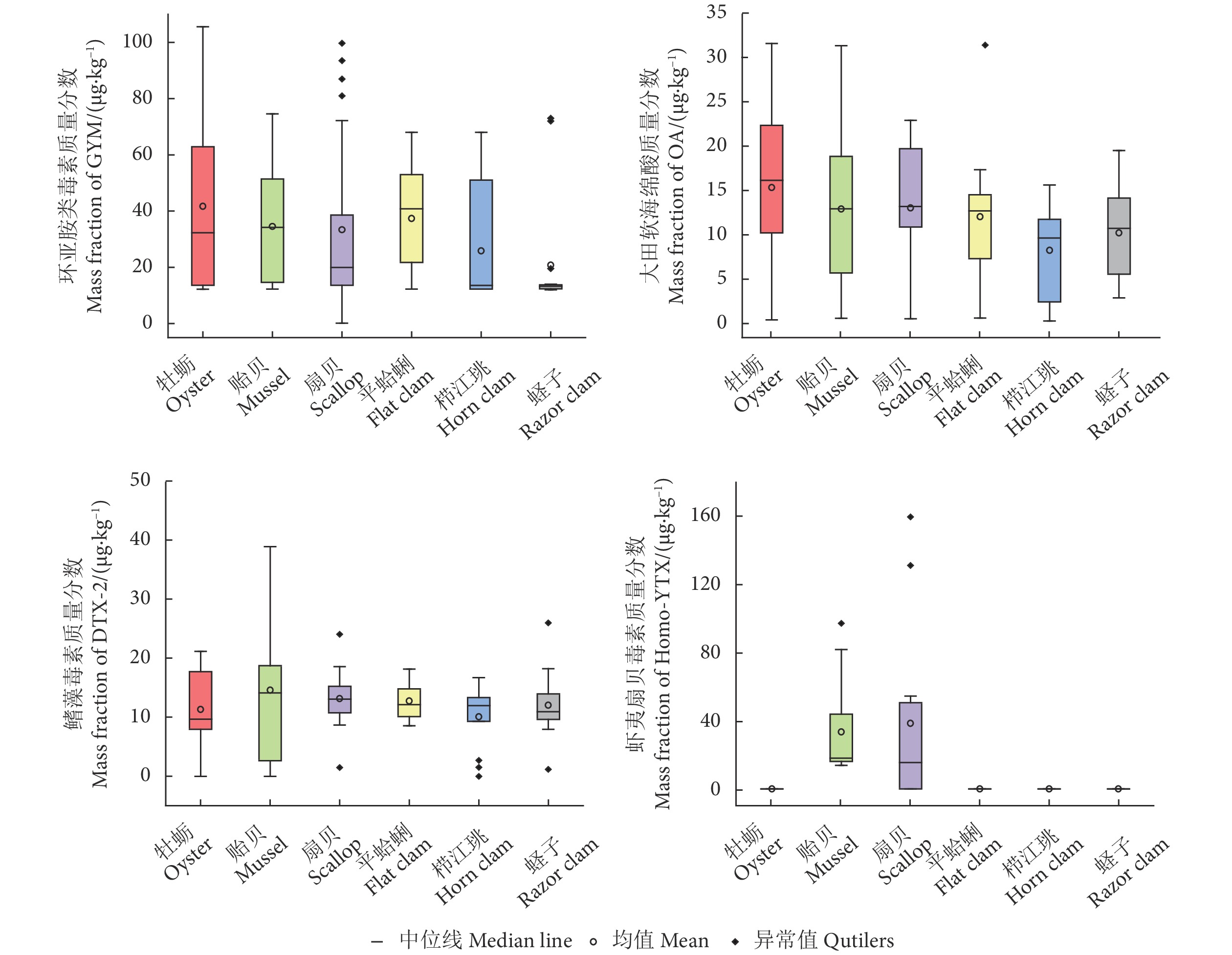

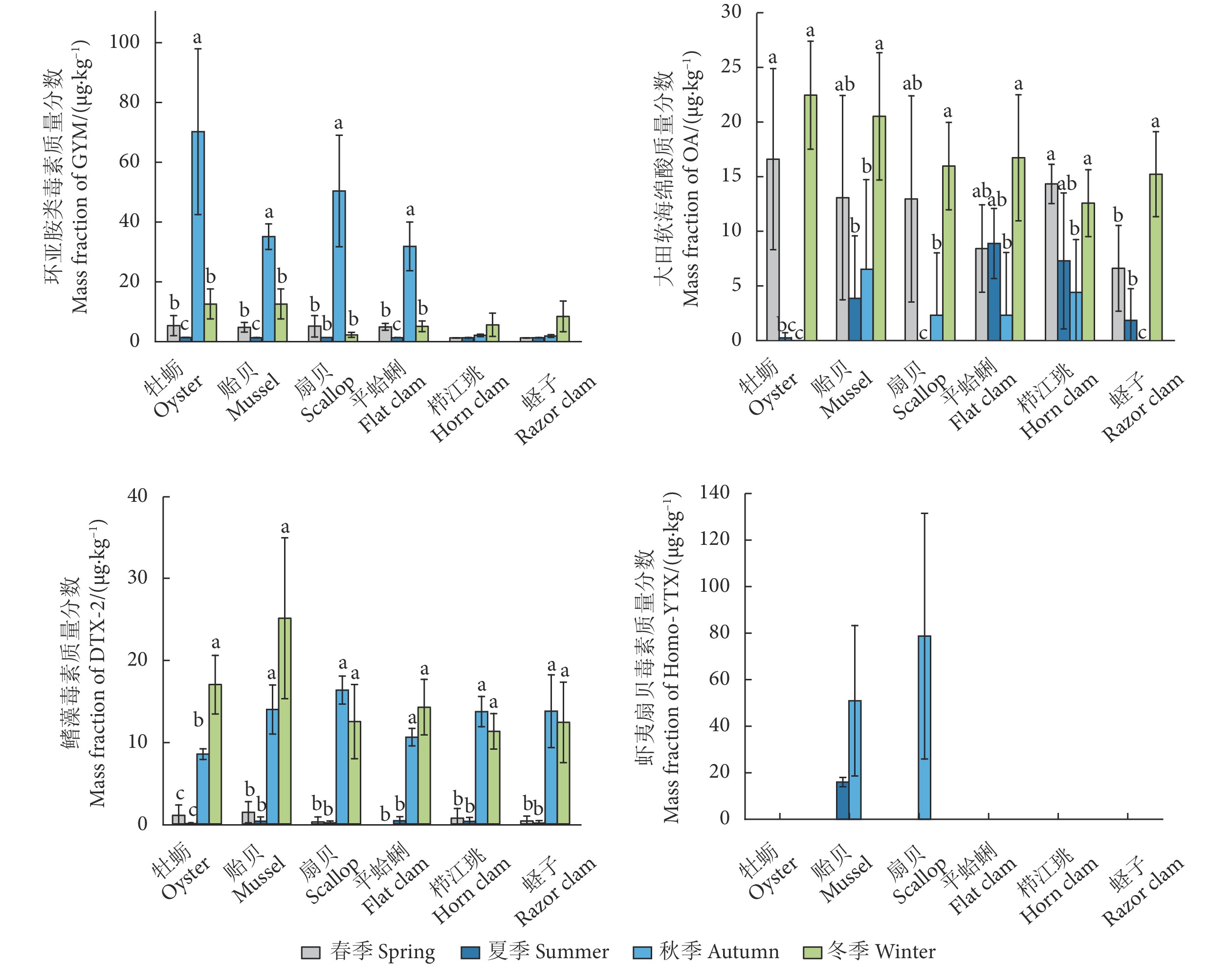

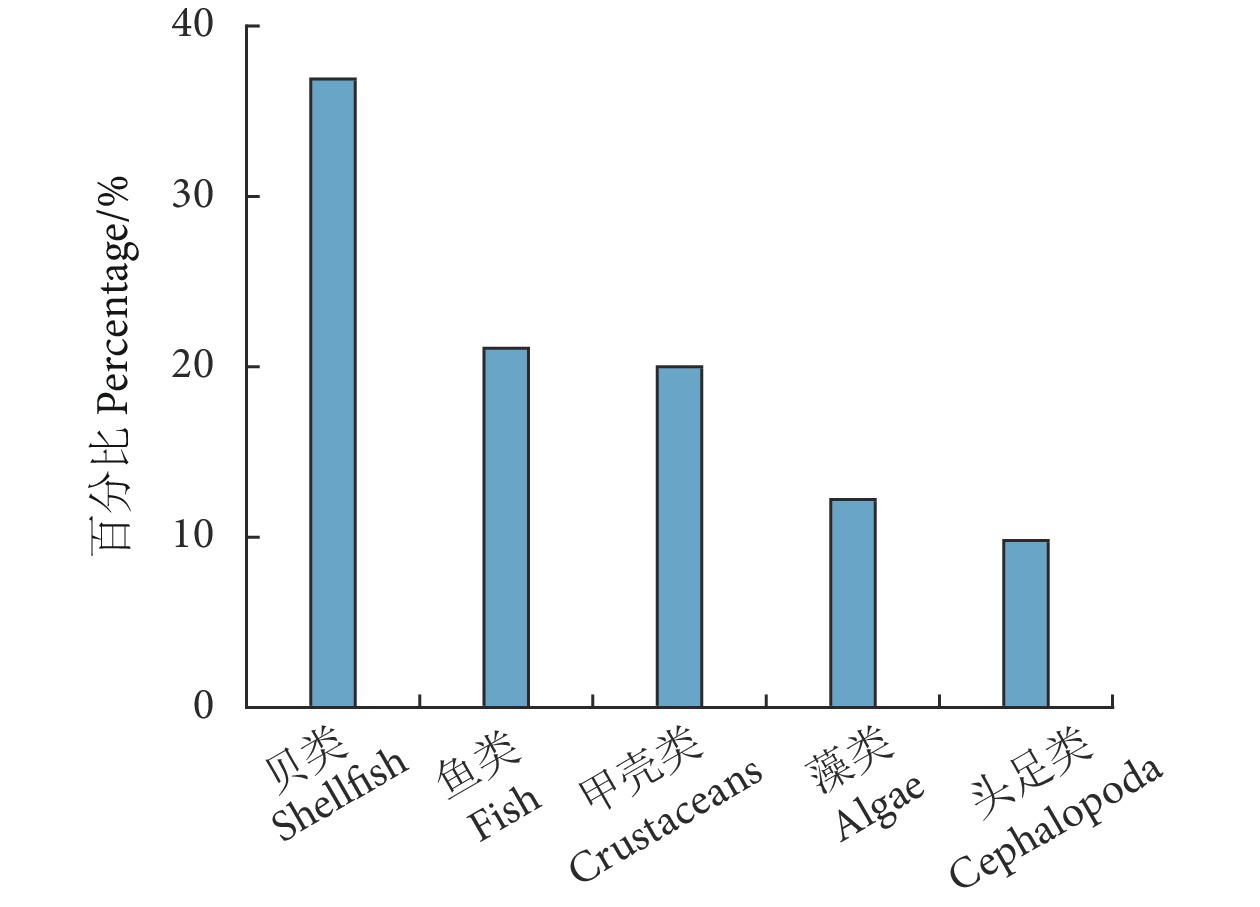

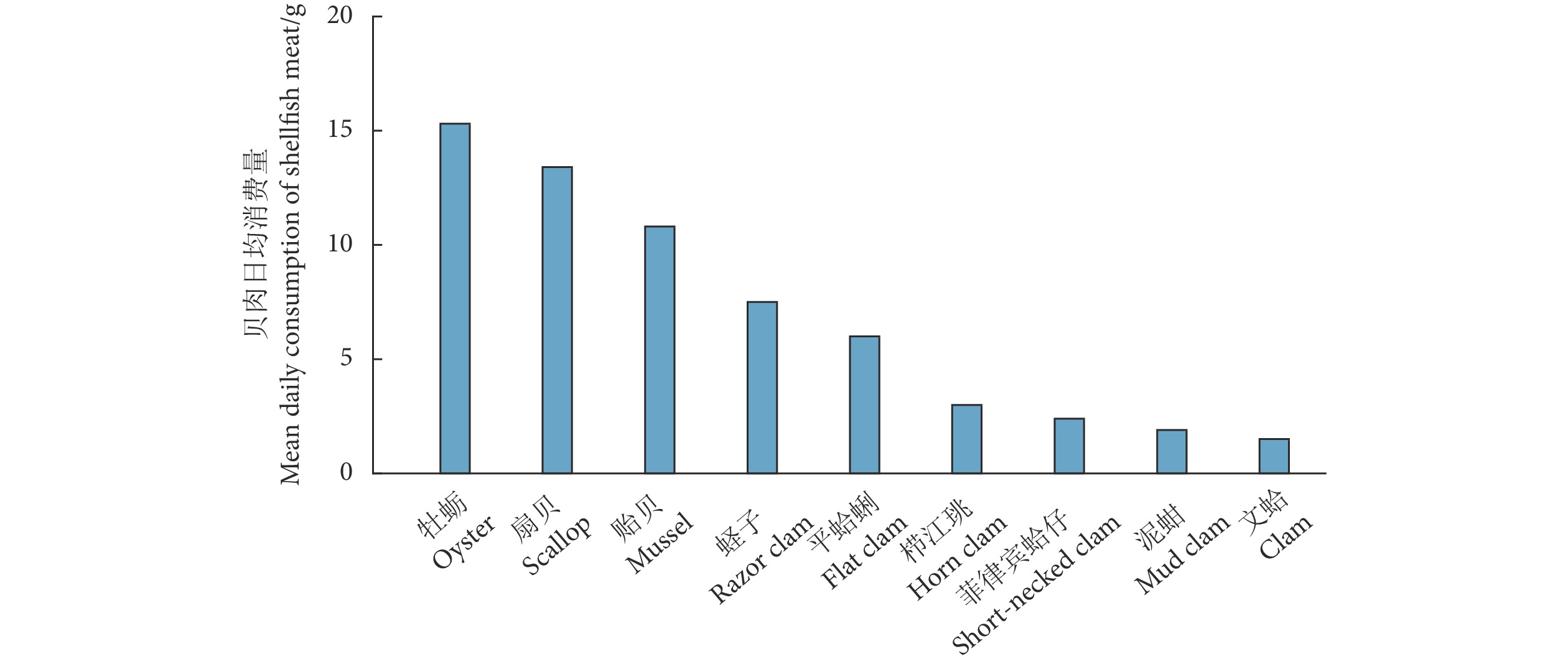

脂溶性贝类毒素分布广泛,可通过食物链传递,对消费者健康构成巨大威胁。广西北部湾海域是我国重要的海水养殖区,其贝类产量占比超过一半。为评估广西北部湾沿海居民因摄食贝类而引起的脂溶性贝类毒素摄入风险,并为建立毒素限量标准提供科学依据,采用液相色谱串联质谱法 (LC-MS/MS) 分析脂溶性贝类毒素含量,24 h 膳食回顾法调查居民连续7 d的海产品进食情况,应用海洋生物毒素点评估方法,计算膳食中每日毒素摄入量 (Estimated daily intake, ESI),对照欧洲食品安全局推荐的急性参考剂量 (Acute reference dose, ARfD) 值,评价其食用安全性。结果显示:检出的4种毒素含量均低于欧盟规定的安全限量值。检出率由高到低依次为环亚胺类毒素 (Gymnodimine, GYM)(83.02%)、大田软海绵酸 (Okadaic acid, OA)(51.16%)、鳍藻毒素 (Dinophysis toxin, DTX-2)(40.91%) 和虾夷扇贝毒素 (Homo-yessotoxin, Homo-YTX)(8.6%),检出的最高质量分数分别为105.4、31.39、38.19和159.66 μg·kg−1;毒素含量存在季节和物种差异,牡蛎秋季GYM含量最高,冬季OA含量最高。DTX-2更易在秋冬季样品中检出,Homo-YTX仅在夏秋季扇贝和贻贝样品中检出。膳食调查结果显示当地居民贝肉日平均消费量为45 g·d−1。以当地居民贝肉食用量和人体质量估算,OA组毒素ESI值为0.26 μg·(kg·d)−1,小于欧盟规定的ARfD值 [0.3 μg·(kg·d)−1]。但若以欧盟提供的贝肉食用量和人体质量数据估算,ESI值 [0.34 μg·(kg·d)−1] 则高于ARfD值。研究表明,虽然广西北部湾沿海市售贝类产品中脂溶性贝类毒素检出值低于欧盟规定的安全限量值,但当地居民存在OA组毒素膳食暴露风险。

脂溶性贝类毒素分布广泛,可通过食物链传递,对消费者健康构成巨大威胁。广西北部湾海域是我国重要的海水养殖区,其贝类产量占比超过一半。为评估广西北部湾沿海居民因摄食贝类而引起的脂溶性贝类毒素摄入风险,并为建立毒素限量标准提供科学依据,采用液相色谱串联质谱法 (LC-MS/MS) 分析脂溶性贝类毒素含量,24 h 膳食回顾法调查居民连续7 d的海产品进食情况,应用海洋生物毒素点评估方法,计算膳食中每日毒素摄入量 (Estimated daily intake, ESI),对照欧洲食品安全局推荐的急性参考剂量 (Acute reference dose, ARfD) 值,评价其食用安全性。结果显示:检出的4种毒素含量均低于欧盟规定的安全限量值。检出率由高到低依次为环亚胺类毒素 (Gymnodimine, GYM)(83.02%)、大田软海绵酸 (Okadaic acid, OA)(51.16%)、鳍藻毒素 (Dinophysis toxin, DTX-2)(40.91%) 和虾夷扇贝毒素 (Homo-yessotoxin, Homo-YTX)(8.6%),检出的最高质量分数分别为105.4、31.39、38.19和159.66 μg·kg−1;毒素含量存在季节和物种差异,牡蛎秋季GYM含量最高,冬季OA含量最高。DTX-2更易在秋冬季样品中检出,Homo-YTX仅在夏秋季扇贝和贻贝样品中检出。膳食调查结果显示当地居民贝肉日平均消费量为45 g·d−1。以当地居民贝肉食用量和人体质量估算,OA组毒素ESI值为0.26 μg·(kg·d)−1,小于欧盟规定的ARfD值 [0.3 μg·(kg·d)−1]。但若以欧盟提供的贝肉食用量和人体质量数据估算,ESI值 [0.34 μg·(kg·d)−1] 则高于ARfD值。研究表明,虽然广西北部湾沿海市售贝类产品中脂溶性贝类毒素检出值低于欧盟规定的安全限量值,但当地居民存在OA组毒素膳食暴露风险。

2023, 19(4): 168-173.

DOI: 10.12131/20220321

摘要:

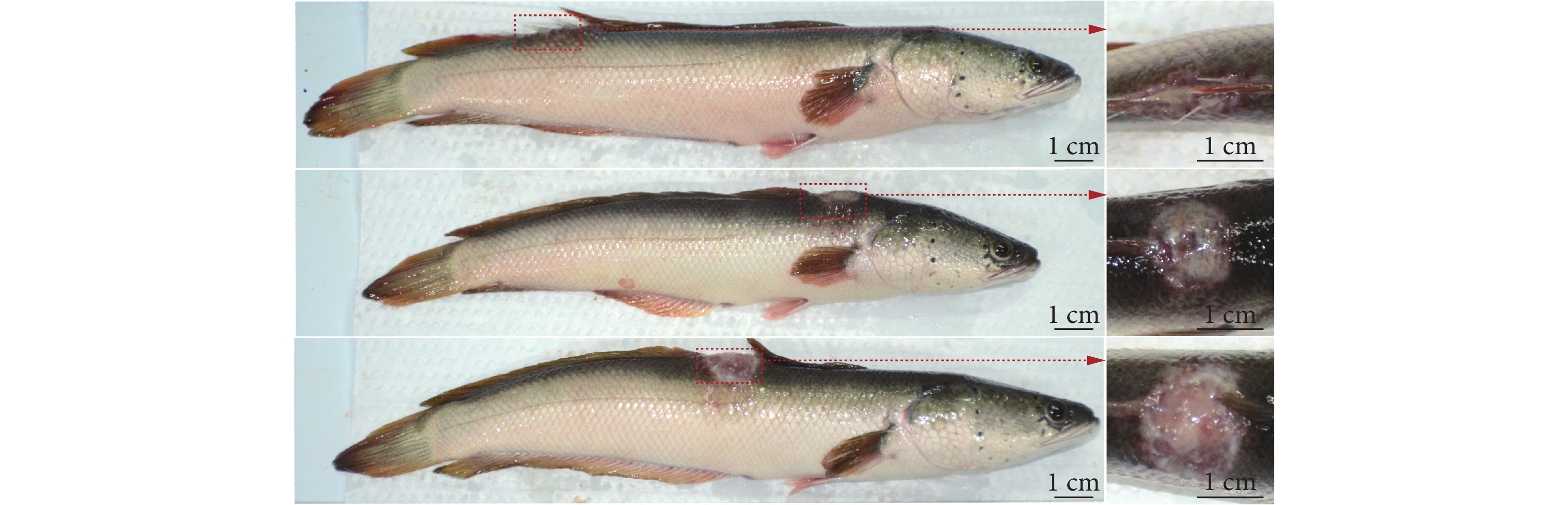

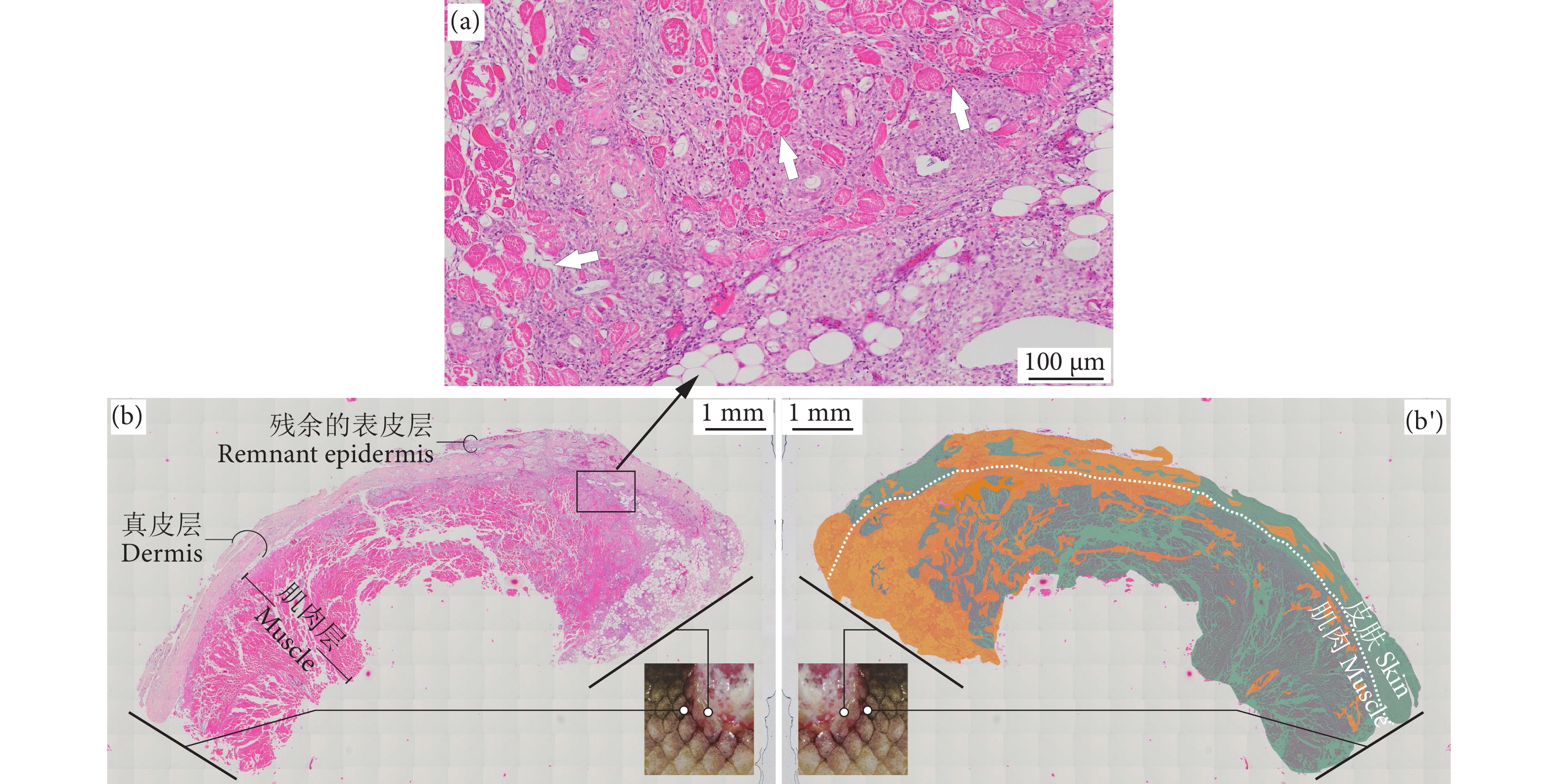

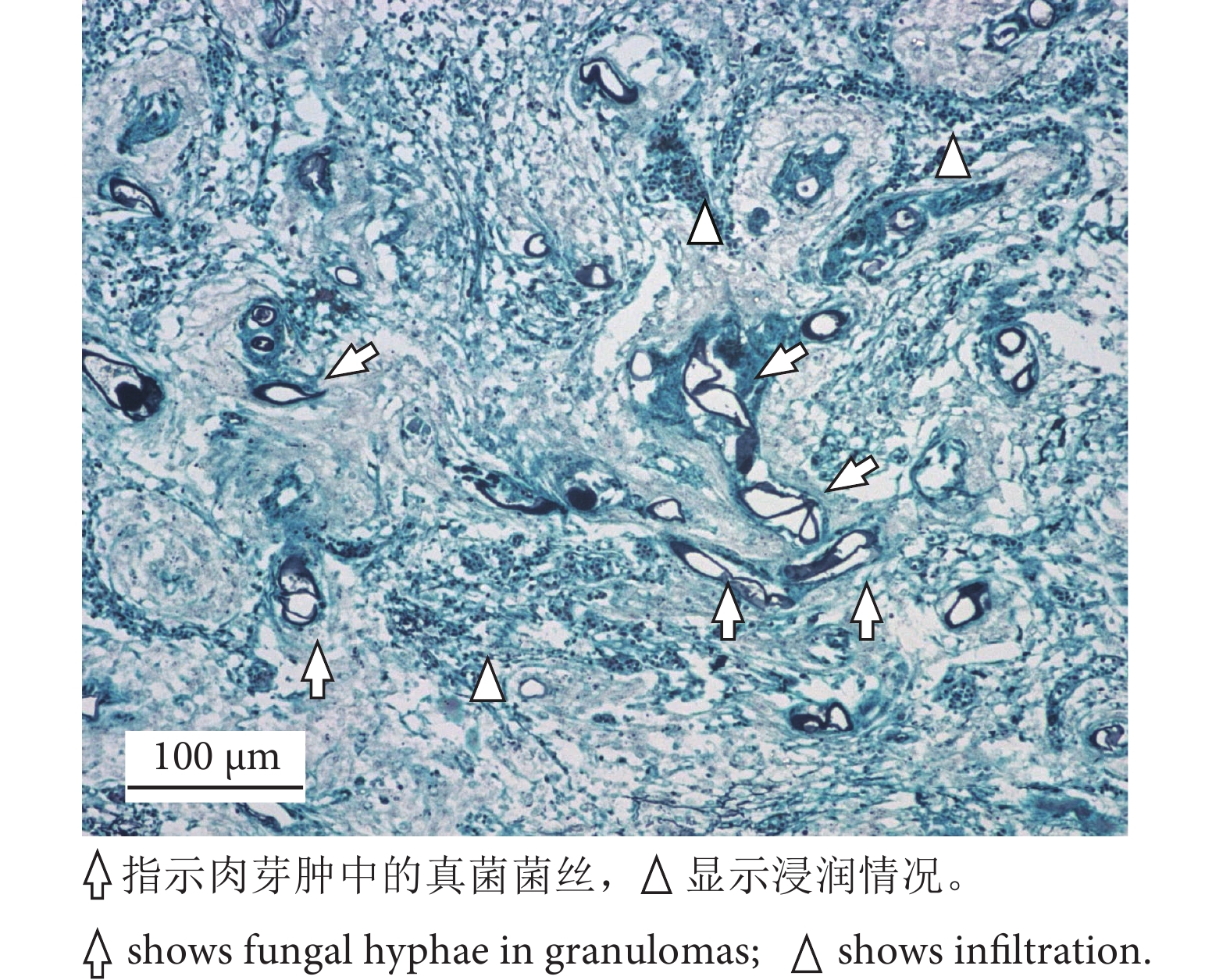

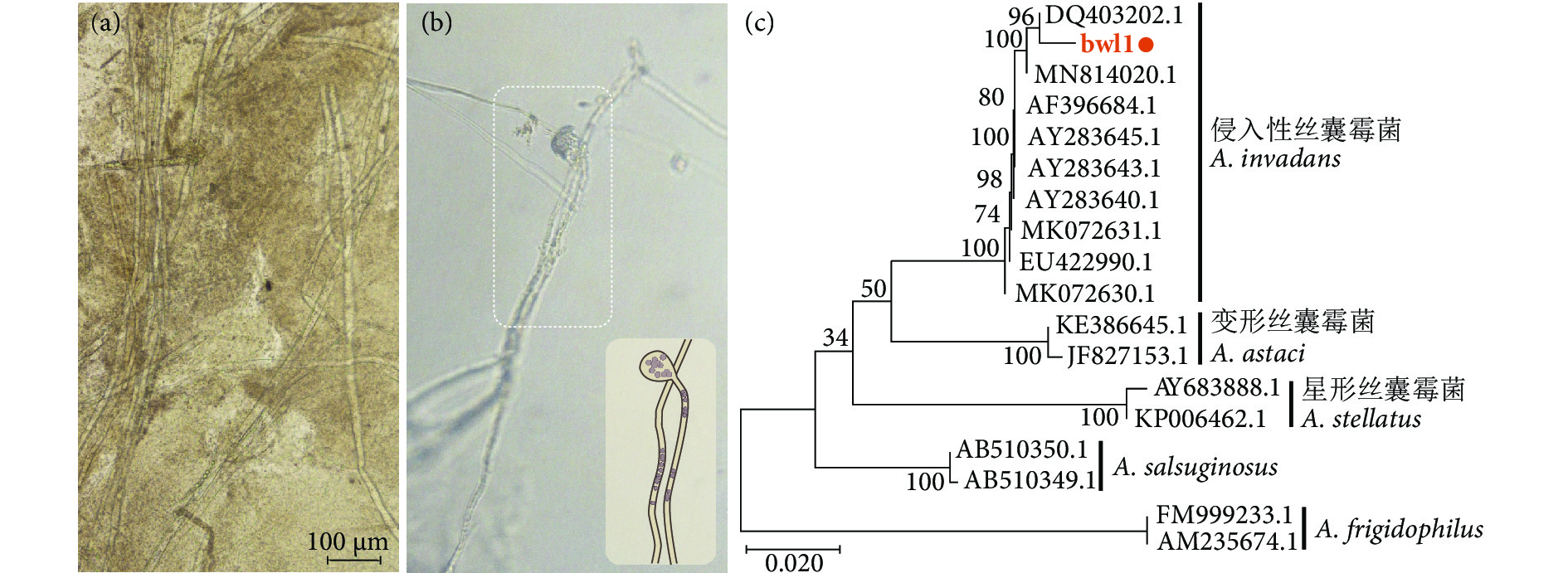

四川地区养殖的白乌鳢 (Channa argus) 在2021年秋冬阴雨季节频繁发生溃疡性死亡事件。为确定白乌鳢溃疡性疾病的原因,通过临床观察、分离培养、组织学和分子生物学等技术开展了研究。大体病理研究发现,患病鱼主要表现为皮肤脱落并暴露皮下肌肉层,肌肉出现深层溃疡的情况;在光镜下,发现肌肉触片中有直径为10~20 μm的无隔膜分枝状菌丝,通过霉菌分离纯化和ITS基因序列分析,鉴定该病原菌为侵入性丝囊霉菌 (Aphanomyces invadans)。组织病理学显示,在皮肤真皮层和肌肉中的溃疡边缘包围着成熟的肉芽肿,而这些肉芽肿可侵袭至肉眼所观察到的正常肌肉处,对病鱼造成进一步的影响。研究结果表明,此次白乌鳢暴发性死亡的原因是侵入性丝囊霉菌引起的流行性溃疡综合征 (Epizootic Ulcerative Syndrome, EUS),这是关于白乌鳢流行性溃疡综合征的首次报告。研究结果为侵入性丝囊霉菌的鉴定和临床诊断提供了理论参考,也是侵入性丝囊霉菌宿主进一步扩大的证明。

四川地区养殖的白乌鳢 (Channa argus) 在2021年秋冬阴雨季节频繁发生溃疡性死亡事件。为确定白乌鳢溃疡性疾病的原因,通过临床观察、分离培养、组织学和分子生物学等技术开展了研究。大体病理研究发现,患病鱼主要表现为皮肤脱落并暴露皮下肌肉层,肌肉出现深层溃疡的情况;在光镜下,发现肌肉触片中有直径为10~20 μm的无隔膜分枝状菌丝,通过霉菌分离纯化和ITS基因序列分析,鉴定该病原菌为侵入性丝囊霉菌 (Aphanomyces invadans)。组织病理学显示,在皮肤真皮层和肌肉中的溃疡边缘包围着成熟的肉芽肿,而这些肉芽肿可侵袭至肉眼所观察到的正常肌肉处,对病鱼造成进一步的影响。研究结果表明,此次白乌鳢暴发性死亡的原因是侵入性丝囊霉菌引起的流行性溃疡综合征 (Epizootic Ulcerative Syndrome, EUS),这是关于白乌鳢流行性溃疡综合征的首次报告。研究结果为侵入性丝囊霉菌的鉴定和临床诊断提供了理论参考,也是侵入性丝囊霉菌宿主进一步扩大的证明。

2023, 19(4): 174-180.

DOI: 10.12131/20220298

摘要:

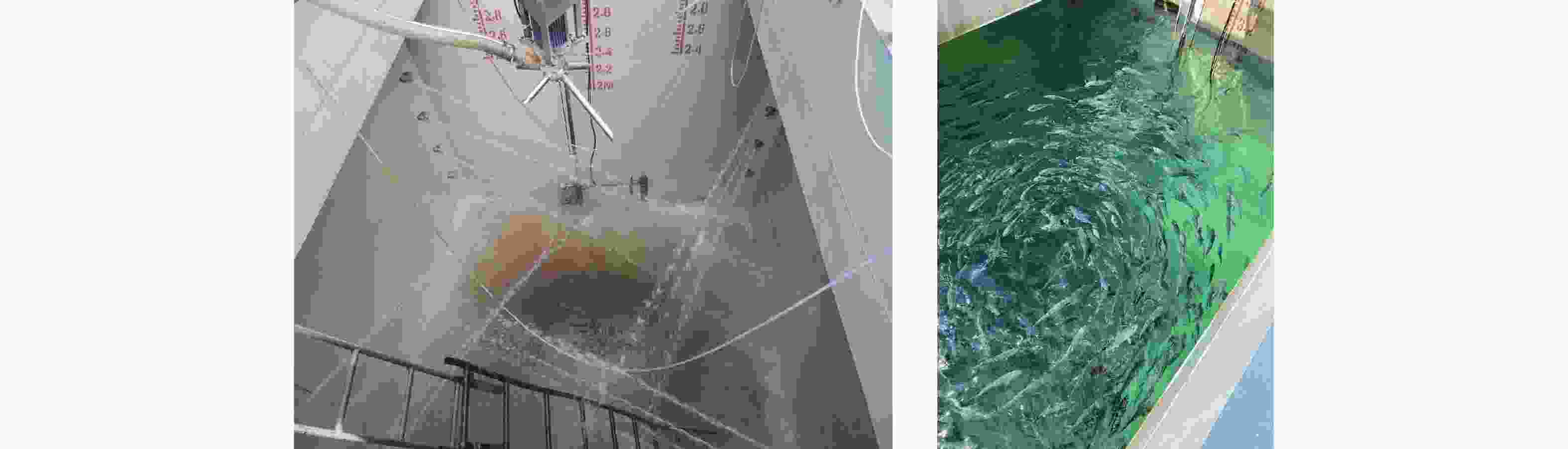

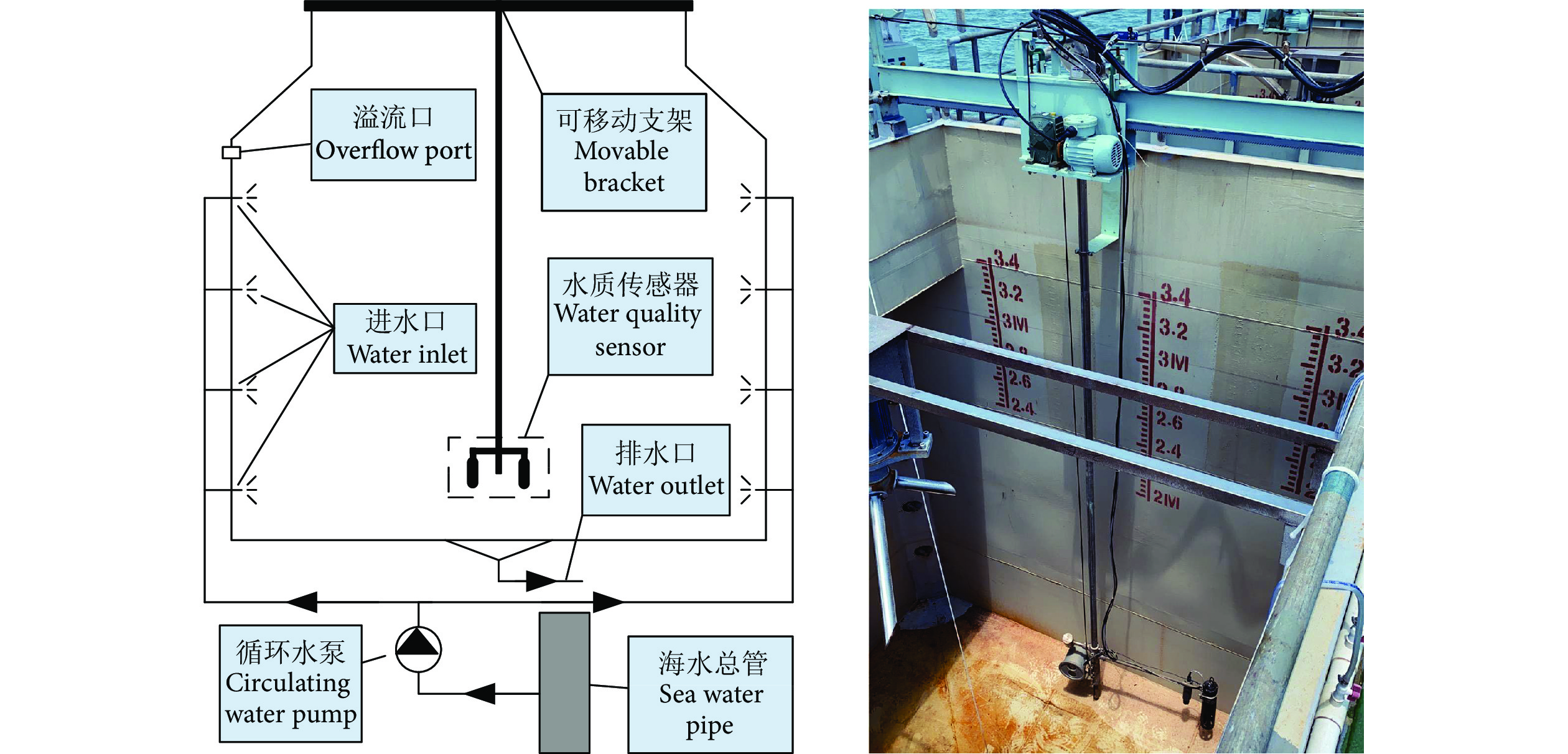

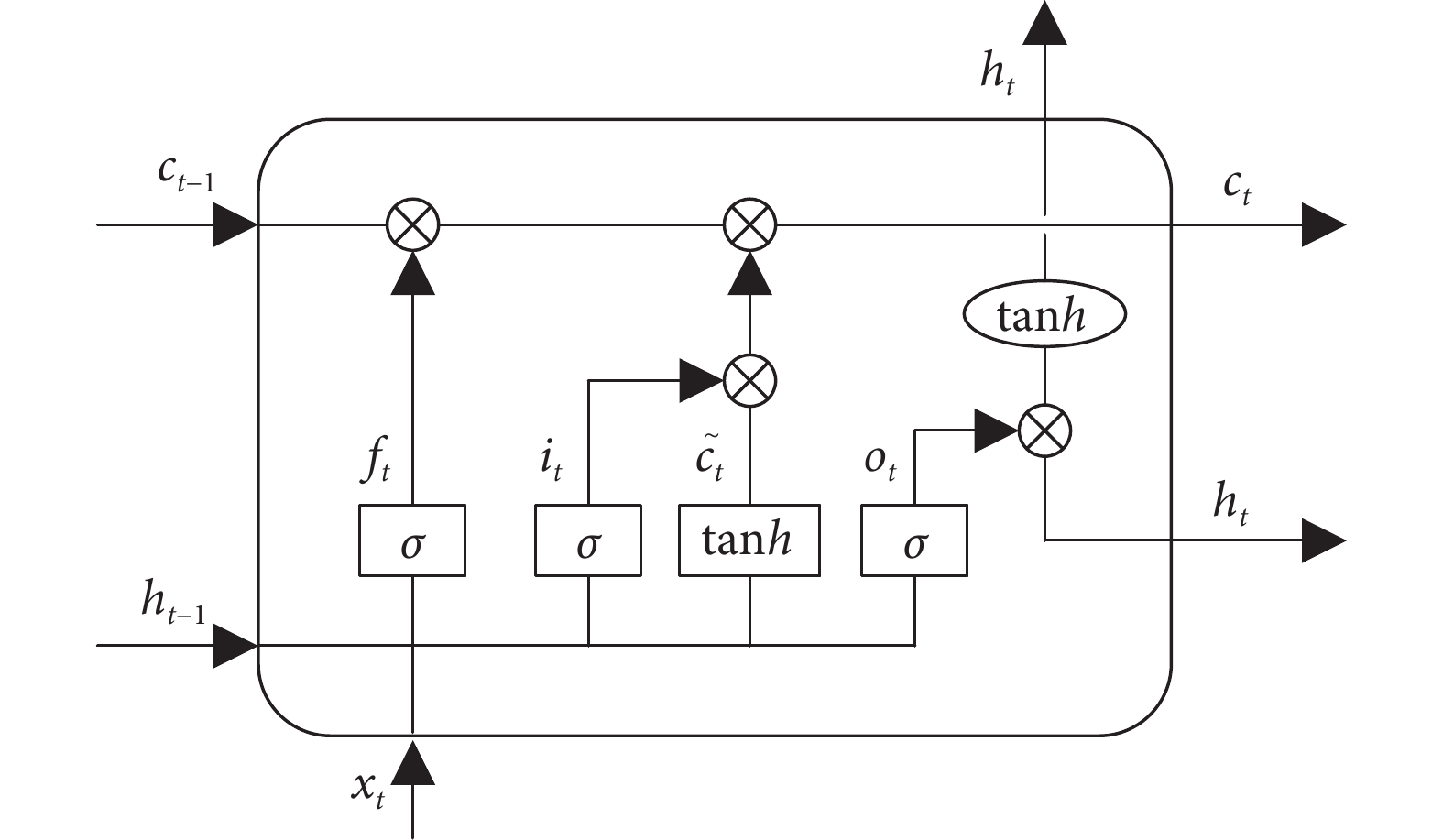

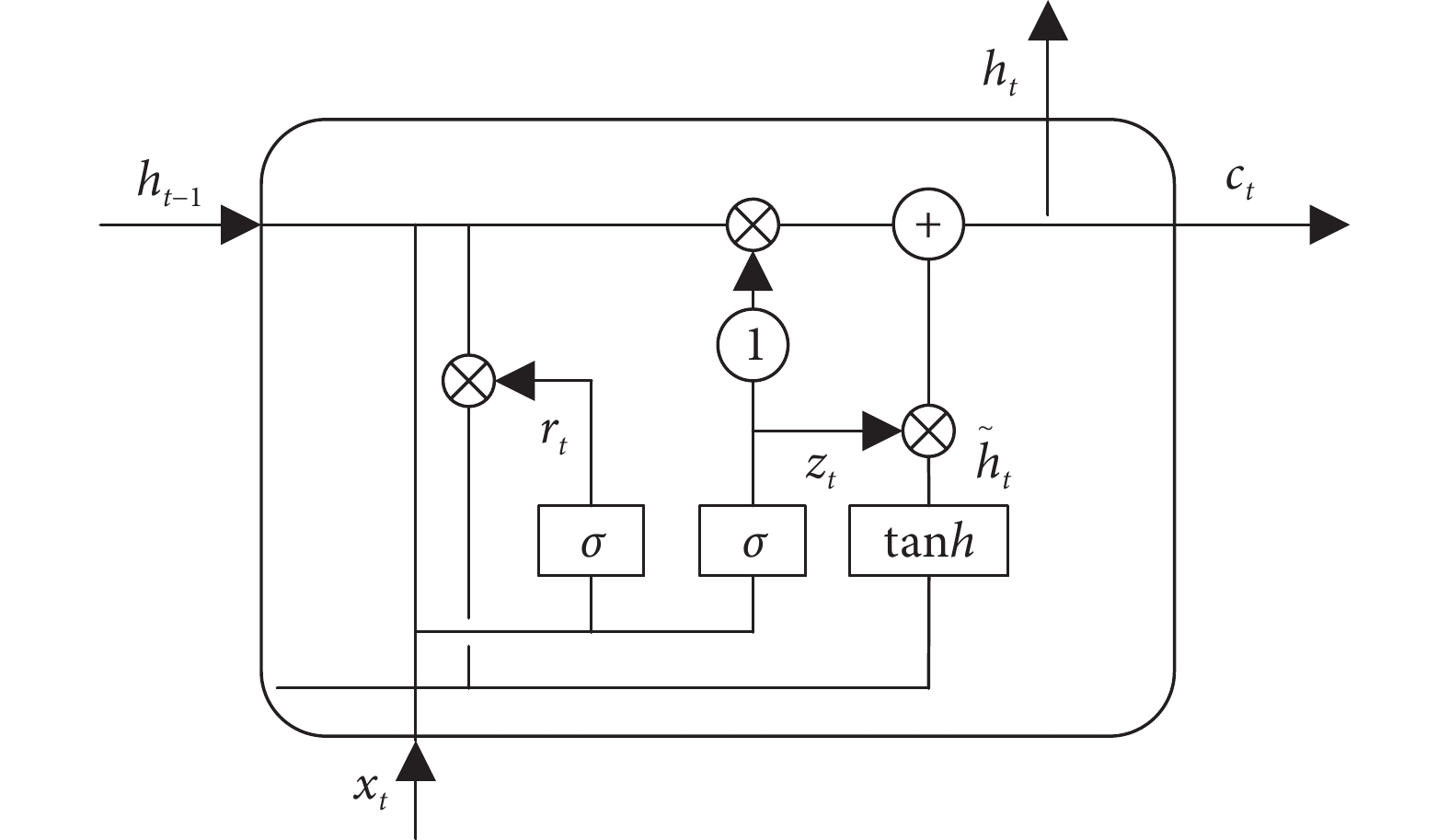

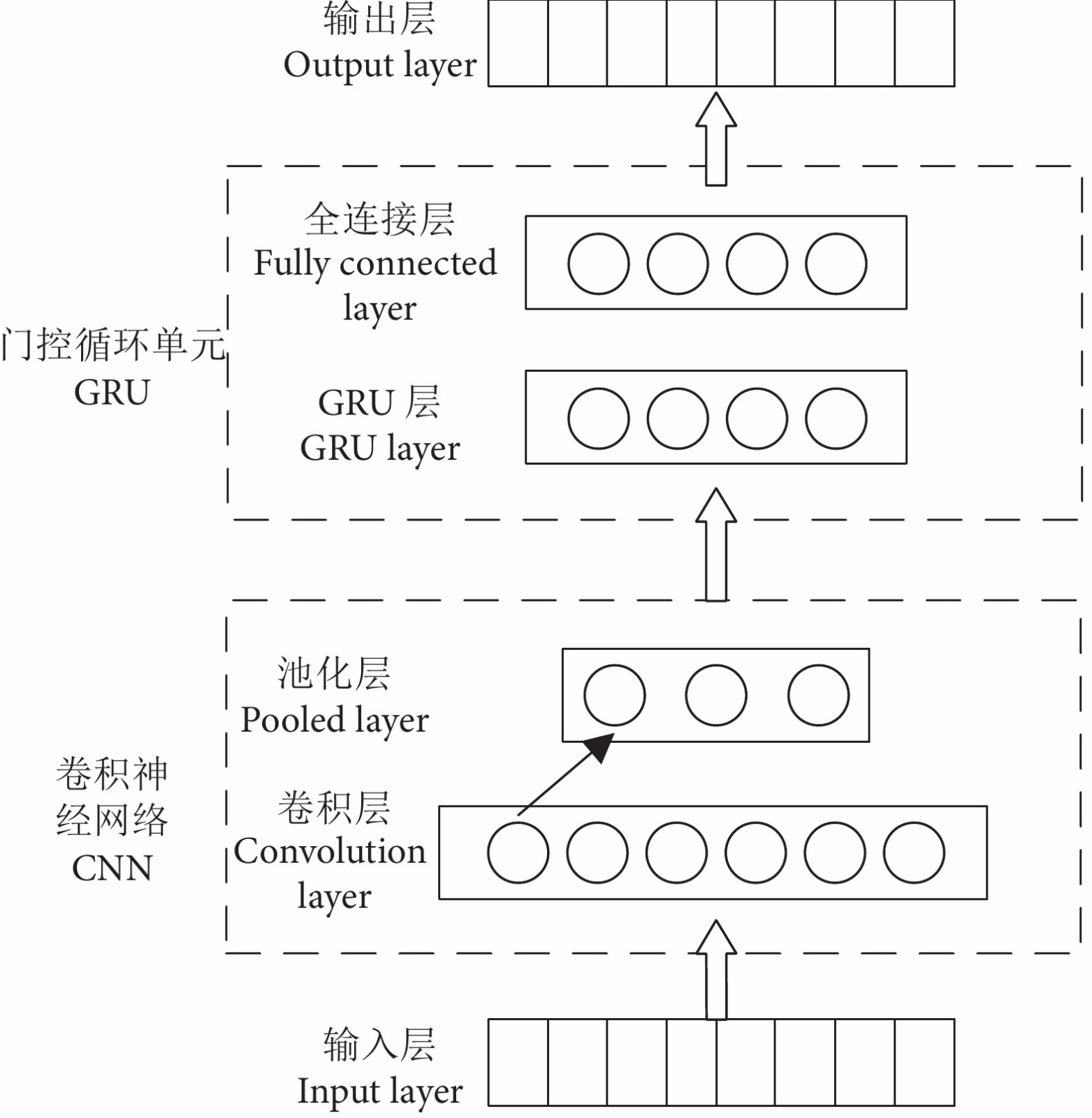

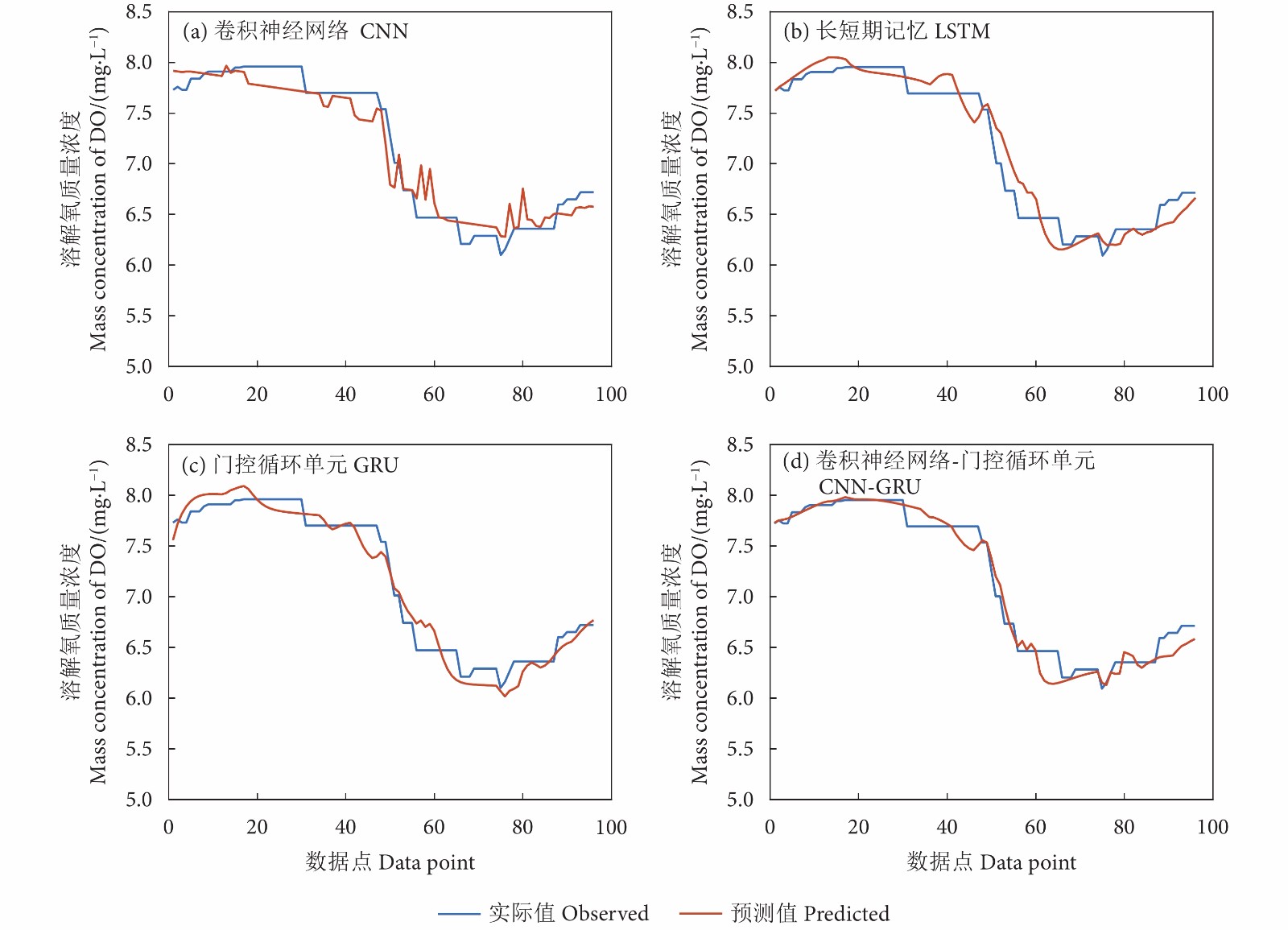

溶解氧 (Dissolved oxygen, DO) 是影响养殖工船水产品健康生长的重要因素,准确预测DO对提高水产品产量和品质具有重要意义。为提高DO预测精度,以卵形鲳鲹 (Trachinotus ovatus) 养殖试验采集的数据为样本,使用卷积神经网络 (Convolutional neural network, CNN) 和门控循环单元 (Gated recurrent unit, GRU) 方法建立养殖工船水体DO预测混合模型,通过Pearsons相关性分析,选用DO、温度、pH和循环水流量4个预测因子进行训练和校准,预测了DO含量。通过与CNN、GRU和长短期记忆 (Long short-term memory, LSTM) 模型进行对比,所建模型在各项评价指标中的性能均最优,其均方根误差 (Root mean square error, RMSE)、平均绝对误差 (Mean absolute error, MAE) 和决定系数R2分别为0.119、0.084和0.976。结果表明,所建模型的预测精度最高,可以满足养殖工船实际生产中对DO预测的需求,为养殖工船生产过程中DO的监控和预警提供参考。

溶解氧 (Dissolved oxygen, DO) 是影响养殖工船水产品健康生长的重要因素,准确预测DO对提高水产品产量和品质具有重要意义。为提高DO预测精度,以卵形鲳鲹 (Trachinotus ovatus) 养殖试验采集的数据为样本,使用卷积神经网络 (Convolutional neural network, CNN) 和门控循环单元 (Gated recurrent unit, GRU) 方法建立养殖工船水体DO预测混合模型,通过Pearsons相关性分析,选用DO、温度、pH和循环水流量4个预测因子进行训练和校准,预测了DO含量。通过与CNN、GRU和长短期记忆 (Long short-term memory, LSTM) 模型进行对比,所建模型在各项评价指标中的性能均最优,其均方根误差 (Root mean square error, RMSE)、平均绝对误差 (Mean absolute error, MAE) 和决定系数R2分别为0.119、0.084和0.976。结果表明,所建模型的预测精度最高,可以满足养殖工船实际生产中对DO预测的需求,为养殖工船生产过程中DO的监控和预警提供参考。

在线QQ

在线QQ 电话

电话 邮箱

邮箱

[PDF 1267KB]

[PDF 1267KB]

Email Alert

Email Alert RSS

RSS 粤公网安备 44010502001741号

粤公网安备 44010502001741号