2010年 第6卷 第2期

以邻苯二酚为底物研究部分理化因子对杂色鲍(Haliotis diversicolor)血蓝蛋白酚氧化酶活性的影响。结果表明,血蓝蛋白酚氧化酶活性最适温度34 ℃、最适pH 6.4;铜离子(Cu2+)能极其显著增强血蓝蛋白的酚氧化酶活性,增强率为264%,而乙二胺四乙酸二钠(EDTA)、镁离子(Mg2+)和锌离子(Zn2+)则能极其显著地抑制其活性,EDTA的抑制效率最高,抑制率为52.8%,Mg2+和Zn2+的抑制率分别为27.8%和25%。钙离子(Ca2+)对血蓝蛋白酚氧化酶活性影响不显著。

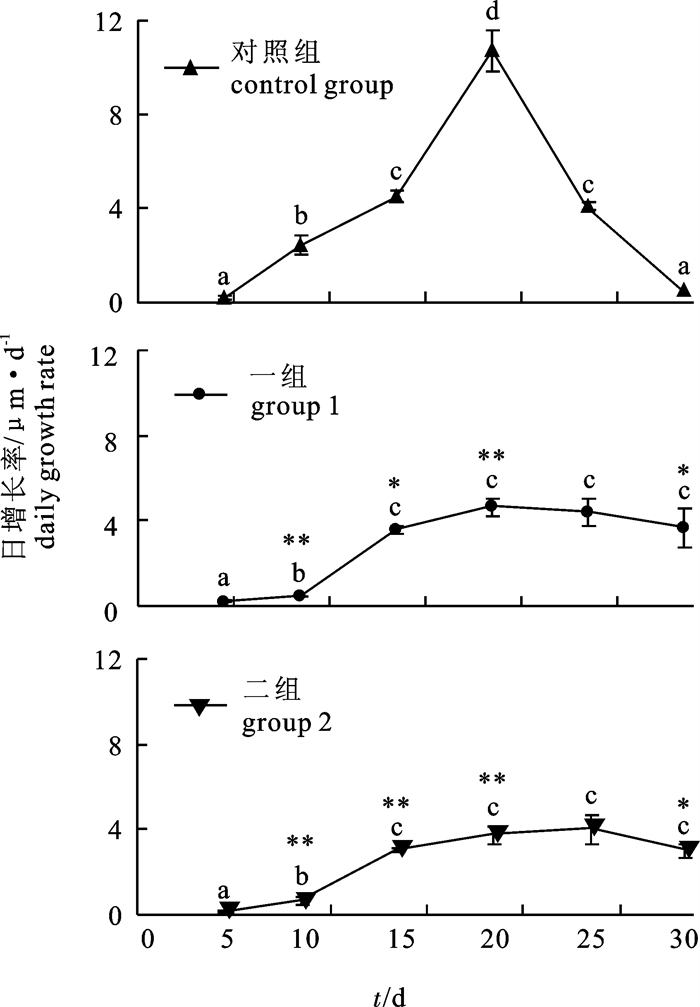

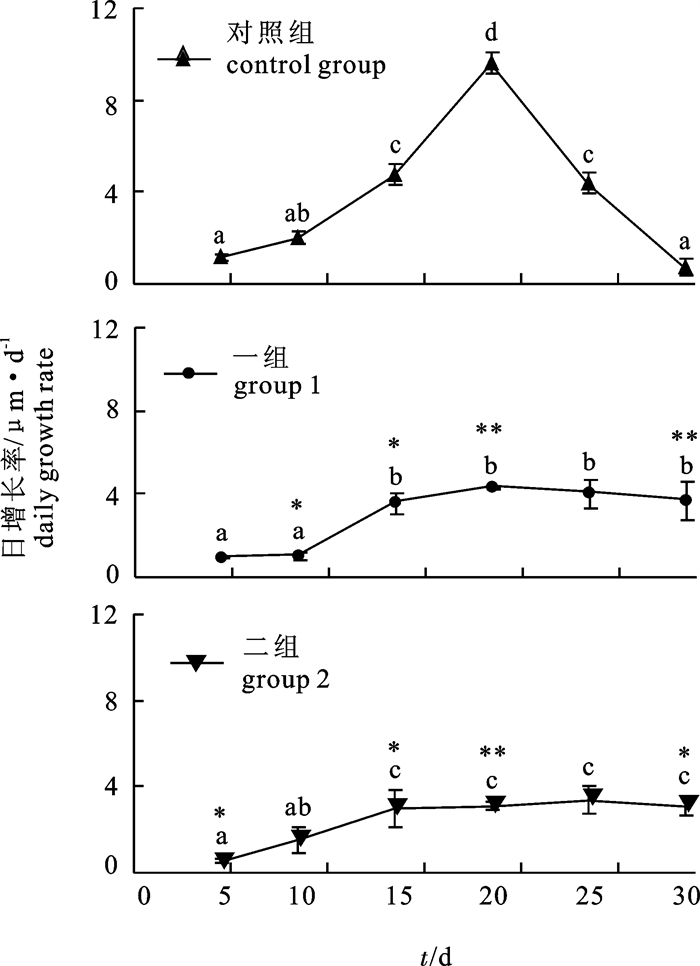

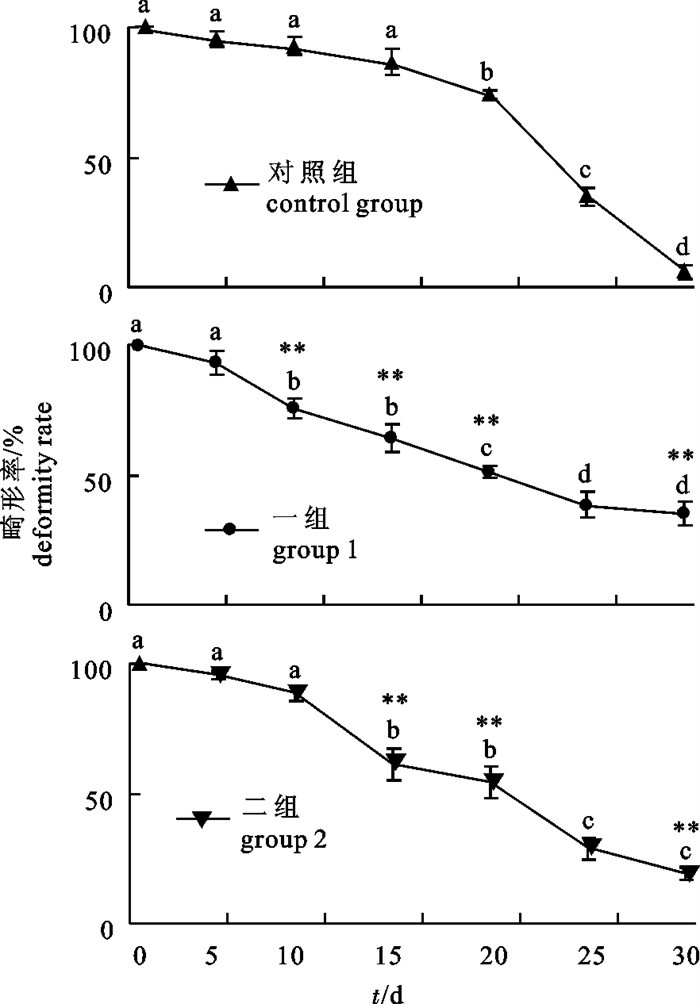

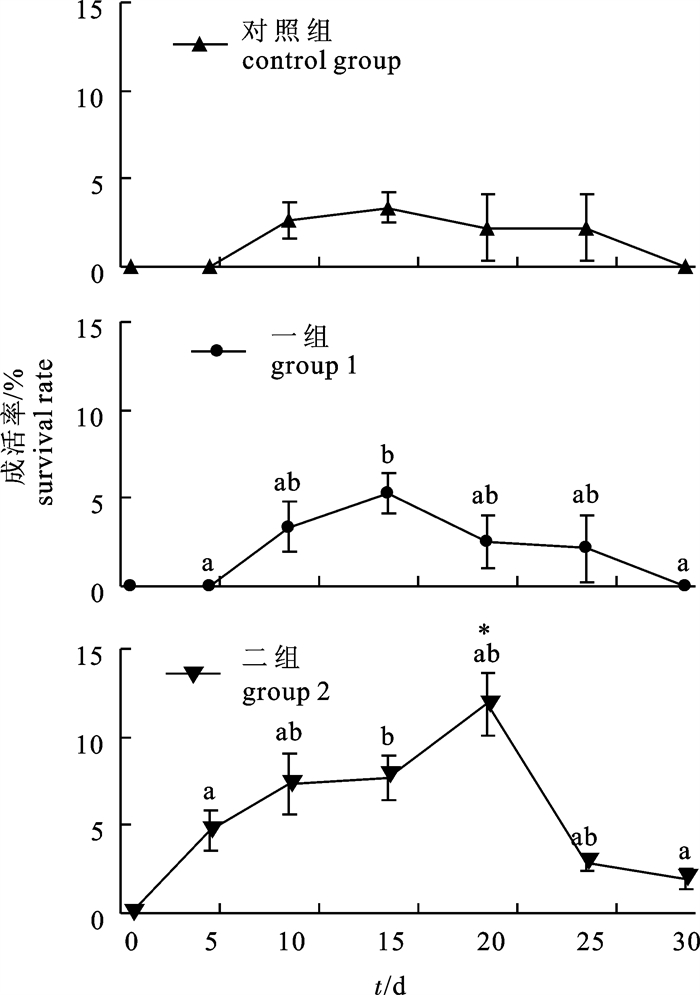

自2009年4月27日至2009年5月25日,在不同投饵条件下研究了限食对合浦珠母贝(Pinctada fucata)幼虫生长、成活和变态的影响。结果显示,试验初期对照组幼虫的壳长、壳高日增长率逐渐升高,自第20天开始迅速下降;试验一组(隔天投喂)和二组(隔2 d投喂)幼虫的壳长、壳高日增长率缓慢升高,且与对照组同期幼虫的日增长率差异显著,这表明饵料是否充足直接影响马氏珠母贝幼虫的生长。试验期间,对照组幼虫的成活率逐渐降低,畸形率无显著性变化,而试验一组和二组幼虫的成活率显著低于对照组,试验二组幼虫的畸形率高于同期对照组和试验一组幼虫的畸形率,表明在食物匮乏的情况下,幼虫的发育受到影响。对照组幼虫在第20天时开始变态,随后变态率逐渐升高,试验一组幼虫在第30天时开始变态,而试验二组幼虫在试验期间一直没有变态,表明该组幼虫的营养状况不足以支持其变态附着。

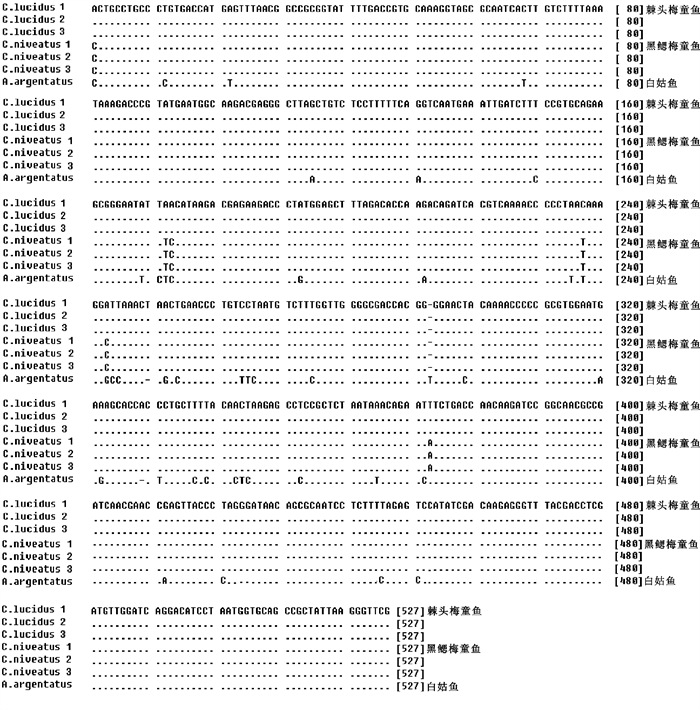

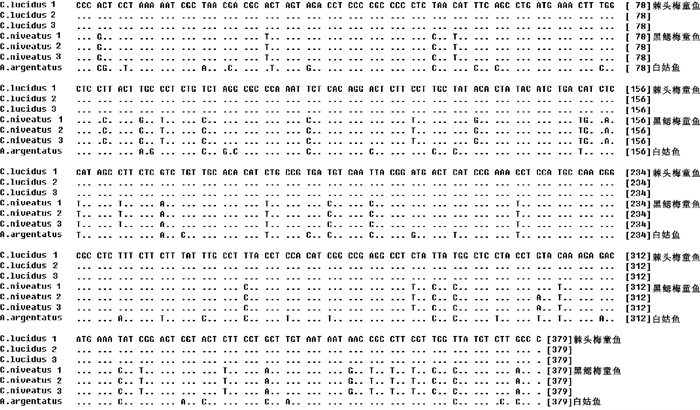

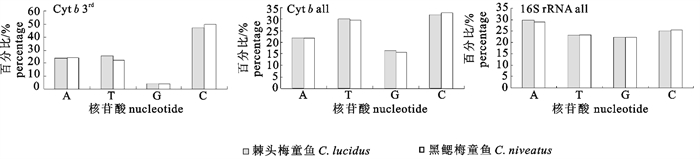

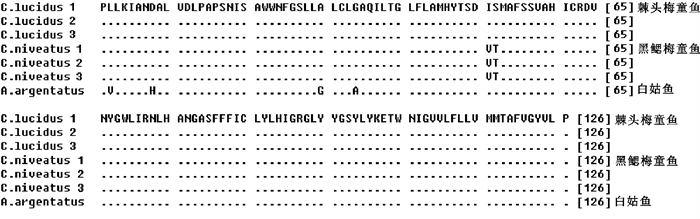

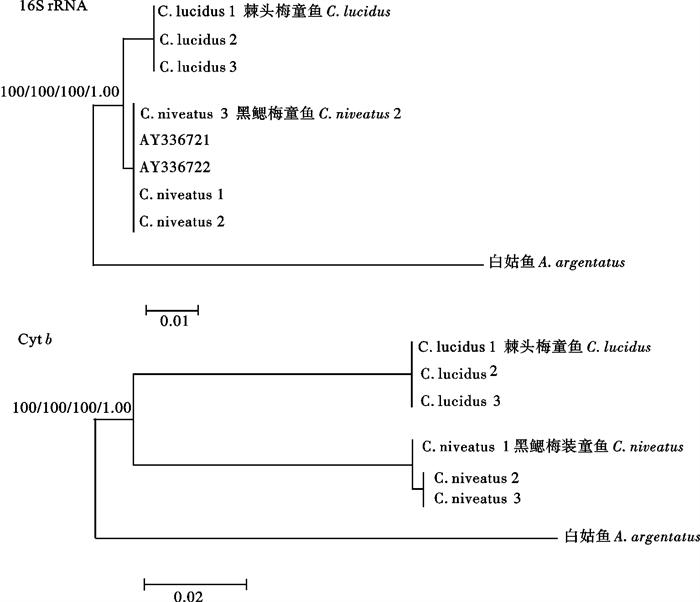

比较分析了棘头梅童鱼(Collichthys lucidus)和黑鳃梅童鱼(C. niveatus)的16S rRNA和Cyt b基因片段序列差异及遗传分化程度。在长度为526 bp的16S rRNA和379 bp的Cyt b基因片段的核苷酸序列中,2种间共检测到44处核苷酸替代。分析结果表明,2个基因片段的鸟嘌呤(G)含量较低,在Cyt b蛋白质编码基因第三密码子位点上表现尤为明显。基于16S rRNA和Cyt b基因片段分析结果显示,2种间平均遗传距离分别为0.012和0.111。构建的系统树显示2种梅童鱼在这2个基因片段上存在显著的遗传分化。根据Cyt b基因2%/百万年的进化速率推断,棘头梅童鱼与黑鳃梅童鱼的分化时间约为550万年,发生于上新世(Pliocene)早期。

通过蓄积毒性试验,研究了安全质量浓度(0.5 mg · L-1)下硫酸铜(CuSO4 · 5H2O)对日本

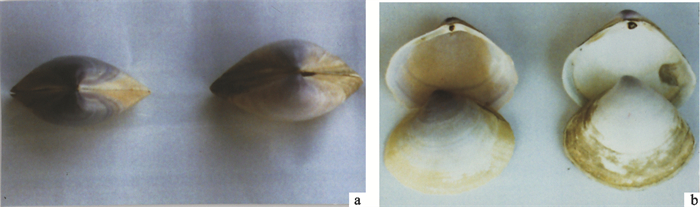

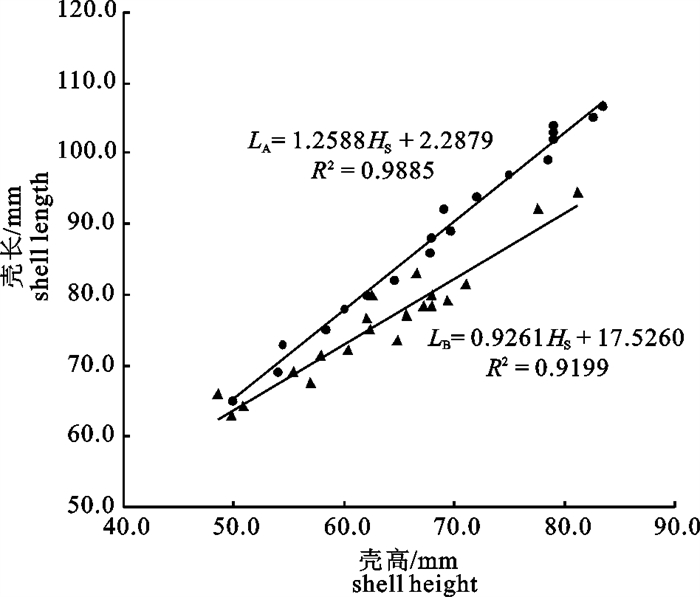

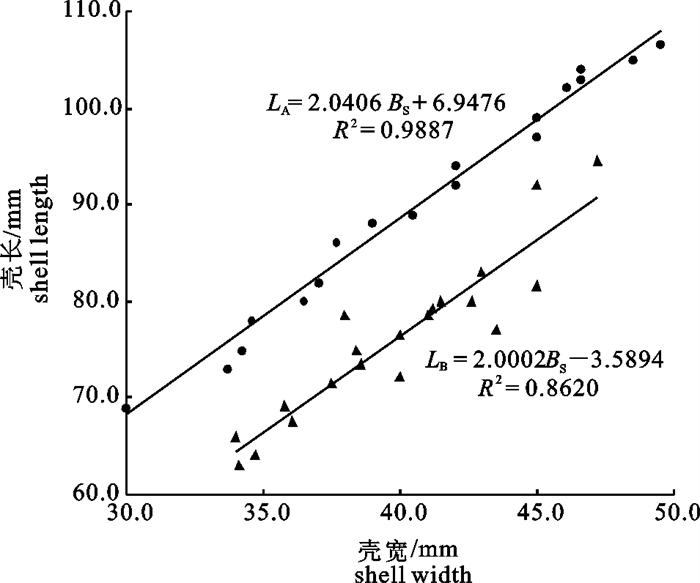

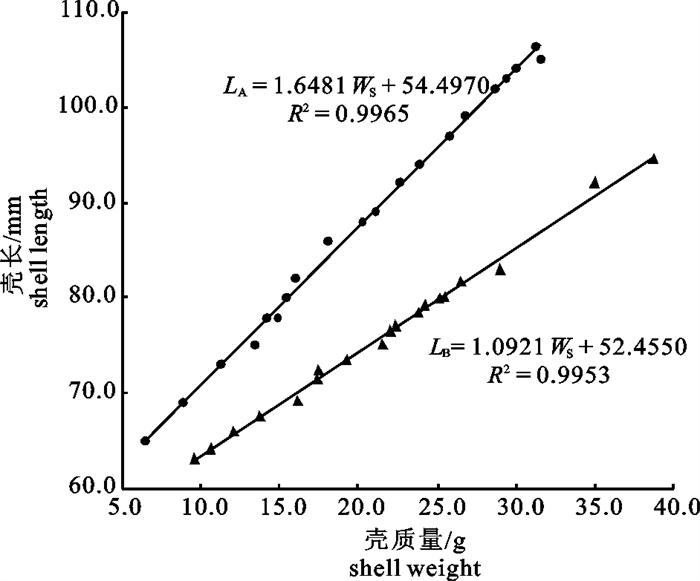

对栖息在中国福建与江苏沿海的2个野生西施舌(Coelomactra antiquata)群体进行了形态特征比较,以相同壳长、相同年龄及其壳长、壳高、壳宽、壳质量、楯面长度与宽度等5个数量性状的观测数据为依据,应用4种数理统计方法,对不同群体西施舌进行形态差异的多元分析。结果表明,栖息于福建长乐与江苏如东沿海的西施舌5个可量性状均表现出显著与极显著差异。均数差异系数(C、D)检验值超过1.28, 差异达到亚种水平。

采用湿法消解和索氏提取法+水蒸气蒸馏法分别处理黑壳病马氏珠母贝(Pinctada martensii)贝肉样品。利用电感耦合等离子体质谱法(ICP-AES)检测样品中12种主要微量元素的质量分数,气质联用色谱法(GC-MS)检测其挥发性成分。结果表明,与健康贝贝肉相比,黑壳病贝贝肉中微量元素除锌(Zn)和硒(Se)的质量分数有明显变化(下降率分别为8.54%和10.98%)外,其他元素没有明显差异;病贝中含有的挥发性物质(16种)较健康贝的少(20种),并含有金属元素、大量的苯环等。

以凡纳滨对虾(Litopenaeus vannamei)为试验原料,探索半干即食虾仁的加工技术。对蒸煮时间及顺序、调味配方、干制方式及杀菌条件等制作工艺关键步骤进行了研究,制作出风味浓郁、口感良好的半干即食虾仁。最佳的工艺条件为先蒸煮后调味,蒸煮时间为5 min,通过正交试验筛选调味配方为1 L水需加盐50.0 g、糖50.0 g、柠檬酸2.0 g、味精5.0 g,二段干燥,先后于50 ℃和60 ℃各烘干1 h,80~85 ℃杀菌处理30 min,此条件下可以较好地保持产品的品质和风味。该研究为对虾的开发利用及提高产品附加值提供了新途径。

在曼氏无针乌贼(Sepiella maindroni)性腺成熟阶段(4~5月)对其进行饥饿处理,以空腹处理组饥饿0 d(禁食1 d)、饥饿12 d(禁食13 d)和饥饿24 d(禁食25 d)为取样时间取其肝脏和卵巢组织进行脂肪酸组成及质量分数测定。结果表明,随着饥饿时间的延长,乌贼体质量下降,肝脏和卵巢萎缩,肝脏中的饱和脂肪酸(SFA)和单不饱和脂肪酸(MUFA)较空腹处理组有显著下降(P < 0.05),而多不饱和脂肪酸(PUFA)和高不饱和脂肪酸(HUFA)均有显著提高(P < 0.05)。与肝脏相比,乌贼卵巢中的各脂肪酸组成在饥饿12 d变化较小,饥饿24 d时∑SFA较空腹处理组有极显著下降(P < 0.01),而∑MUFA、∑PUFA+∑HUFA和∑n-6 PUFA显著高于空腹处理组(P < 0.05)。

运用高效液相色谱建立了一种测定水产养殖底泥中呋喃唑酮残留量的方法。通过比较不同提取方法获得最佳的提取条件。结果表明,底泥样品用乙酸乙酯超声波法提取,无水硫酸钠去除水分,浓缩并用流动相溶解后上机检测,方法线性范围在0.01~1.00 μg · mL-1之间,相关系数为0.999,回收率为88.2%~92.6%,精密度(RSD)为0.88%~2.67%,检出限为1.0 μg · kg-1。该方法操作简便、提取快捷、准确性高、重复性强,可检测出泥样中痕量的呋喃唑酮,适用于水产养殖环境底泥中呋喃唑酮残留量的测定。

以含可消化糖水平为0%、6%、23%和40%的等蛋白、等脂肪饲料饲养宝石鲈(Scortum barcoo)6周,禁食36 h后饱食投喂,测定不同时间段血液指标及肝肌糖元的变化。结果表明,投喂Ⅱ组(23%)饲料的宝石鲈生长及饲料利用状况最佳;摄食后血糖、甘油三酯和胆固醇均为先上升后下降,随可消化糖水平升高,血糖和甘油三酯上升幅度显著增大(P < 0.05),总胆固醇上升幅度依次减小,总氨基酸无明显变化;肝糖元除Ⅲ组(40%)外均呈先上升后下降的趋势,肌糖元先上升后下降,最后维持稳定。肝肌糖元含量上升幅度均随可消化糖水平升高而增大。结果显示在饲料可消化糖水平为23%时,宝石鲈的生长及饲料利用状况最佳,过高的可消化糖会对机体产生一定生理负荷及胁迫作用,影响其生长及代谢状况。

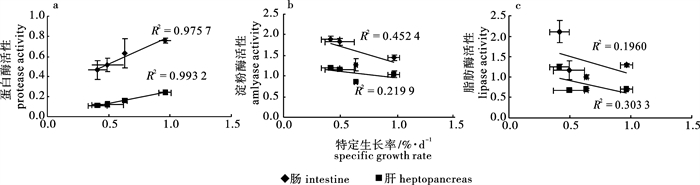

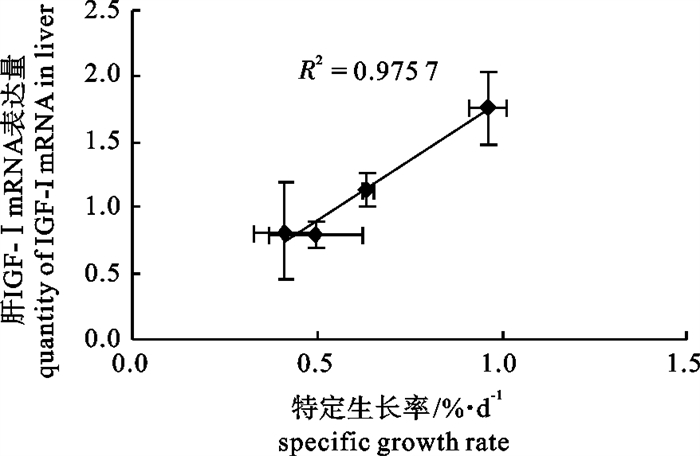

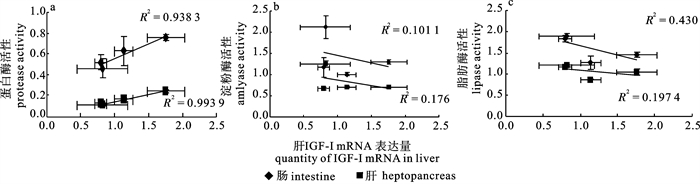

试验以秘鲁鱼粉为饲料蛋白源,研究4种蛋白水平(21.5%、32.2%、42.5%和51.6%)的饲料对鲮(Cirrhinus molitorella)生长、消化酶活性及类胰岛素生长因子(IGF-Ⅰ)mRNA表达水平的影响。经过8周的养殖试验,不同饲料蛋白水平下,蛋白酶活性与特定生长率(SGR)成极显著的正相关性(P < 0.01);鲮肝组织中IGF-ⅠmRNA的表达量与特定生长率成极显著正相关性(P < 0.01);鲮肝组织IGF-ⅠmRNA的表达量与蛋白酶活性也成极显著正相关性(P < 0.01)。结果表明,用鲮肝组织IGF-ⅠmRNA的表达量可以快速鉴定饲料的质量。

试验生态条件下,研究了4种常用水产动物中草药添加剂对金丝鱼(Tanichthrs altbonubes)胁迫的响应变化。结果表明,4种中草药添加剂对金丝鱼影响的大小依次为大蒜素(Allicin)>枸杞多糖(Lycium bararum polysaccharide,LBP)>黄芪多糖(Astragalus polysaccharide,APS)>香菇多糖(Lentinan,LNT); 对金丝鱼的安全质量浓度分别为10.89、156.81、239.49和278.92 mg · L-1。试验结果可为常用中草药添加剂对水生动物的影响研究提供基础资料。

研究了凡纳滨对虾(Penaeus vannmei)虾仁在煮制过程中煮制时间及NaCl添加量对其感官品质的影响。通过测定失重率、感官评分等指标,得到凡纳滨对虾虾仁的优化煮制工艺为虾质量规格41/50,沸盐水煮制,NaCl添加量4%,煮制时间2 min。测定真空包装后的虾仁在常温(25 ℃)下保藏过程中的细菌总数。结果显示其保藏期能达到7 d。

在线QQ

在线QQ 电话

电话 邮箱

邮箱

[PDF 912KB]

[PDF 912KB]

Email Alert

Email Alert RSS

RSS 粤公网安备 44010502001741号

粤公网安备 44010502001741号