2015年 第11卷 第3期

将剩余产量模型和时滞差分模型分别应用于南大西洋长鳍金枪鱼(Thunnus alalunga)渔业数据,结果表明,比起剩余产量模型,时滞差分模型拟合的单位捕捞努力渔获量(catch per unit effort,CPUE)曲线能够更好地捕捉到CPUE随着时间的波动。赤池信息量准则(Akaike information criterion,AIC)的结果显示,时滞差分模型比Schaefer模型的评估效果要好。时滞差分模型评估的最大可持续产量(maximum sustainable yield,MSY)中值为22 490 t,80%置信区间为21 756~23 408 t;剩余产量模型评估的MSY中值为27 520 t,80%的置信区间为26 116~28 959 t。生物学参考点的结果表明目标群体在1985年以前资源状态较好;1985年~2005年的20年里处于过度捕捞状态;2005年后资源状况得到改善,但仍需加强管理。比起剩余产量模型,时滞差分模型给出了更为有效且保守的评估结果。

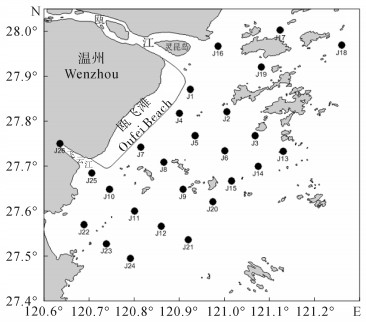

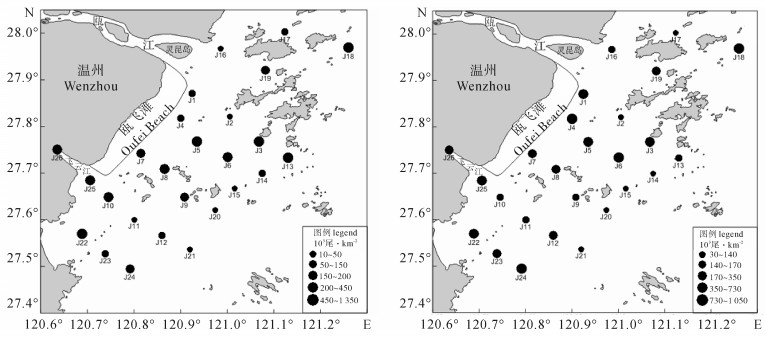

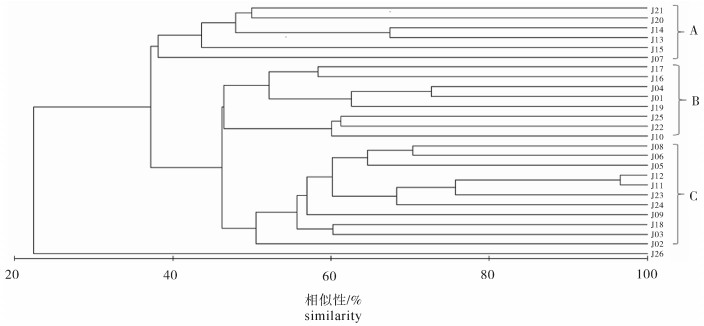

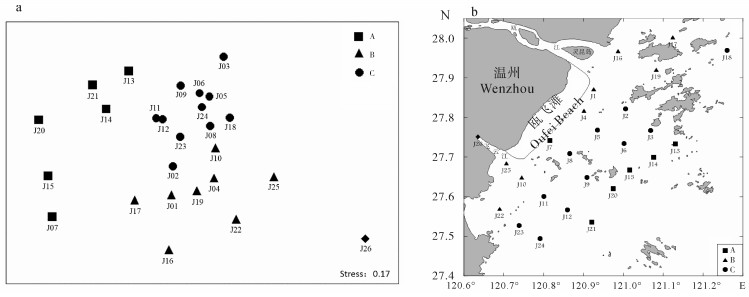

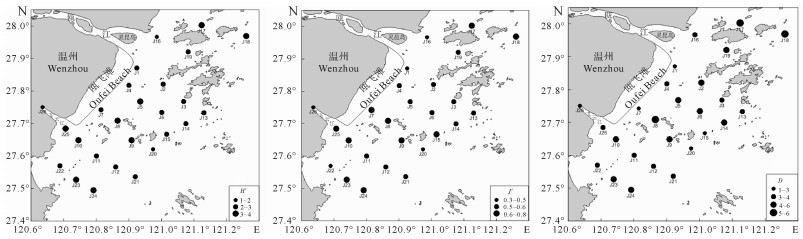

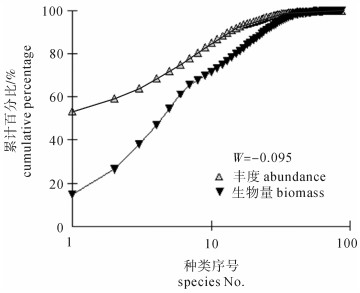

基于2013年5月在温州瓯飞滩邻近海域底拖网调查数据,采用传统多样性分析、ABC曲线、群落聚类分析和非度量多维测度相结合的方法,对游泳动物群落结构及多样性进行研究。结果显示,渔获物中游泳动物种类共87种,其中鱼类55种,虾类18种,蟹类10种,头足类4种。游泳动物群落中优势种为六丝钝尾

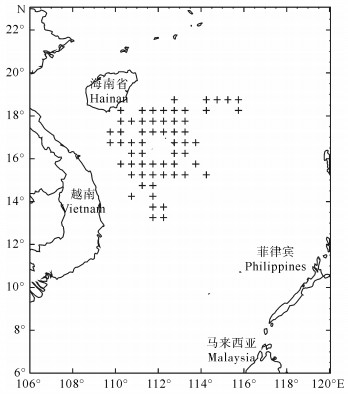

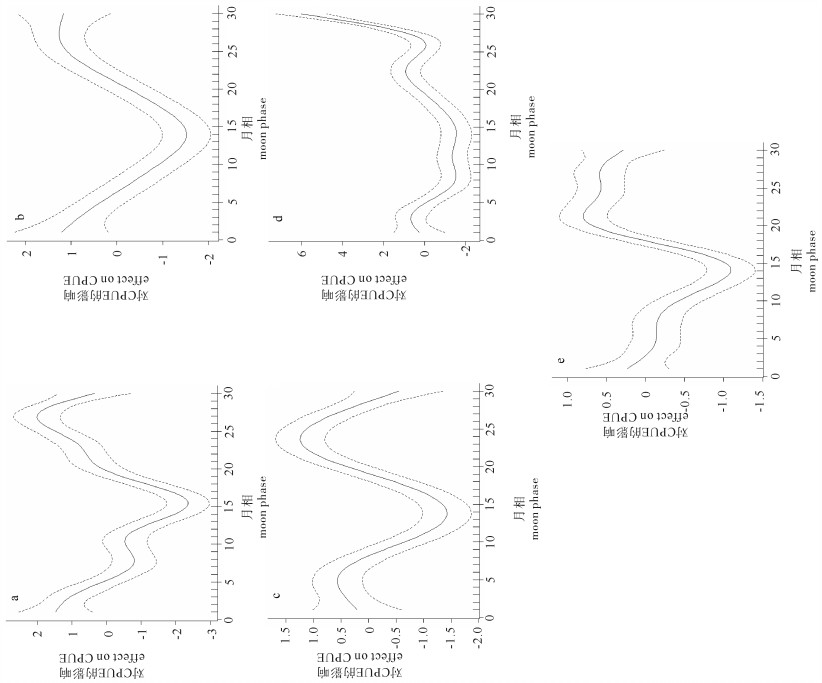

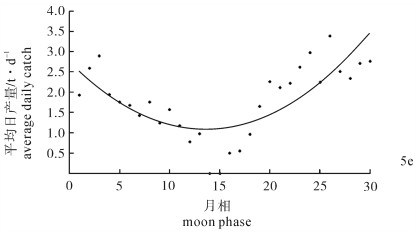

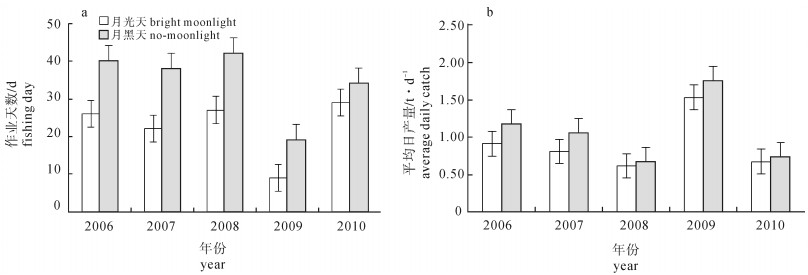

根据同一艘灯光罩网船2006年~2010年3月~5月在南海西中沙海域的生产数据,利用广义加性模型(GAM)评价了月相对灯光罩网鸢乌贼(Symplectoteuthis oualaniensis)渔获率的影响,并利用方差分析方法(ANOVA)比较了月光天(农历初八至二十二)和月黑天(农历初一至初七、二十三至三十)之间作业天数和鸢乌贼平均日产量的差异。结果显示,GAM模型中各年份月相对灯光罩网鸢乌贼渔获率的影响极为显著(P<0.001);作业天数在月光天和月黑天之间存在显著性差异(P=0.004<0.05),在月黑天的作业天数明显高于月光天;平均日产量在月光天和月黑天之间也存在显著性差异(P=0.024<0.05),在月黑天的平均日产量也明显高于月光天。

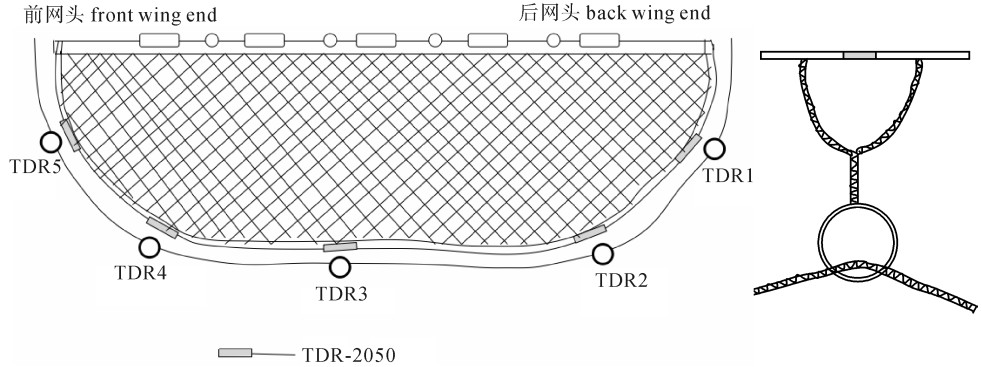

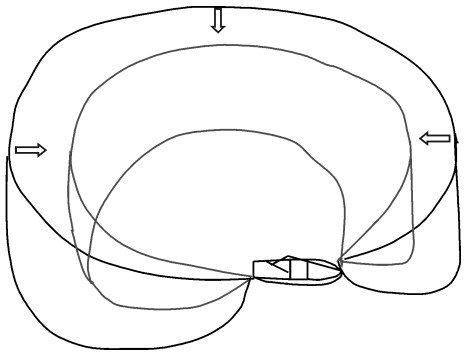

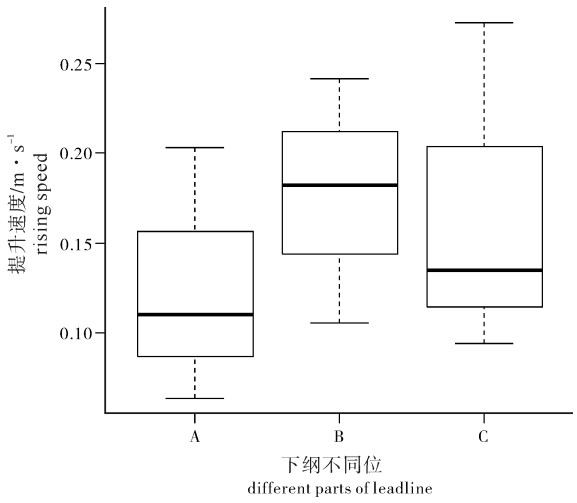

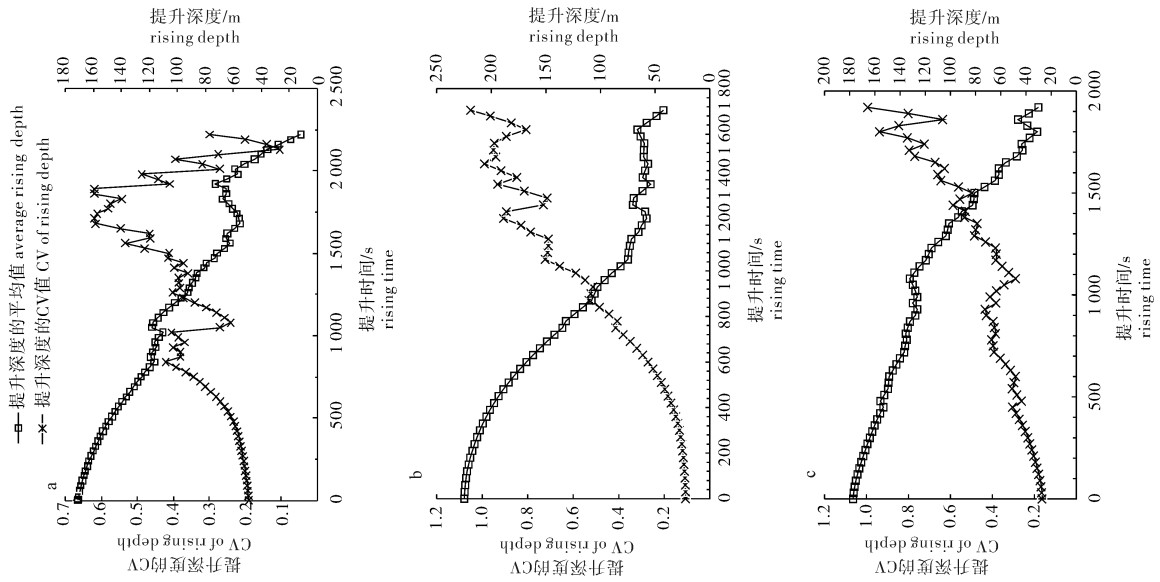

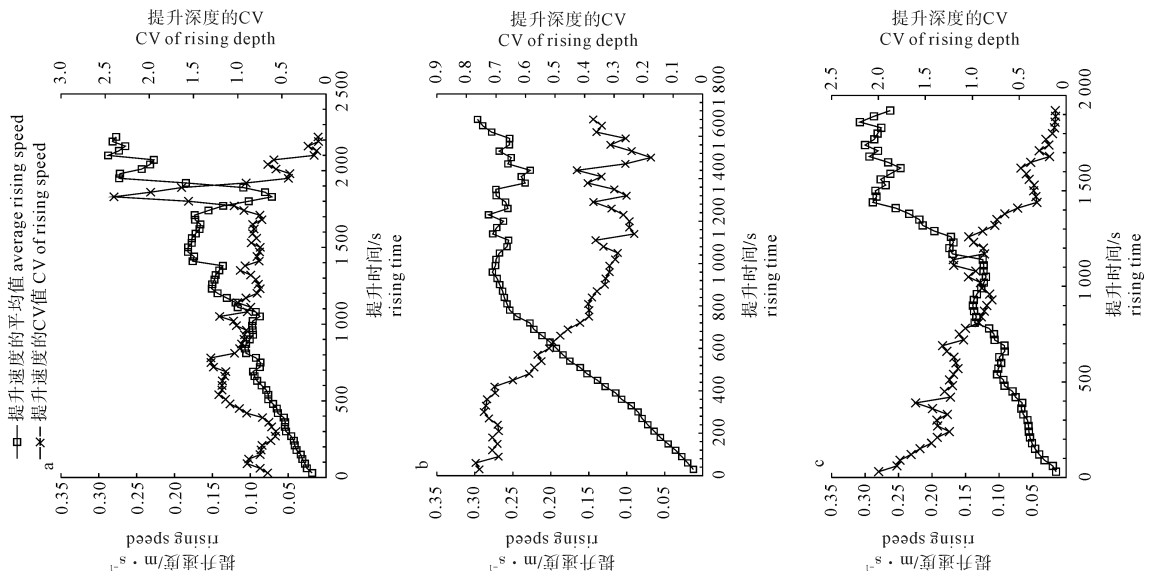

根据2014年2月~5月金枪鱼围网渔船“金汇7号”在中西太平洋作业时沿围网下纲缚扎的5只温度深度计(TDR-2050型)自动记录的30网次有效数据,对中西太平洋大型金枪鱼围网下纲取鱼部、中部及后网头部分的提升深度、提升速度与提升时间的关系进行了分析。结果表明:1)网具下纲各个部位提升速度各不相同,其中网具中部提升速度最快,其次为后网头、取鱼部;2)网具下纲各个部位提升深度都随提升时间增加而稳步提升,且都呈现出先稳定后波动的变化趋势,其中取鱼部与后网头的提升过程较为类似;3)在网具下纲提升速度方面,提升速度均随着提升时间的增加而逐渐加快,波动较为严重;4)水深70 m和120 m水层的流速对网具下纲提升性能影响显著(P<0.01)。

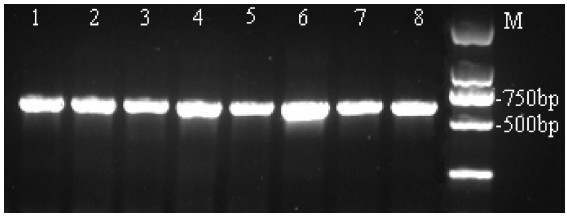

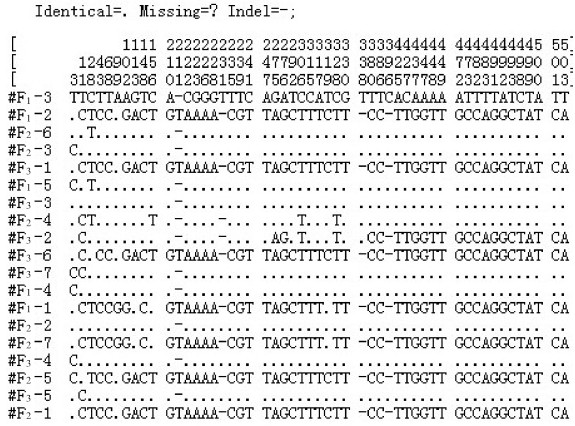

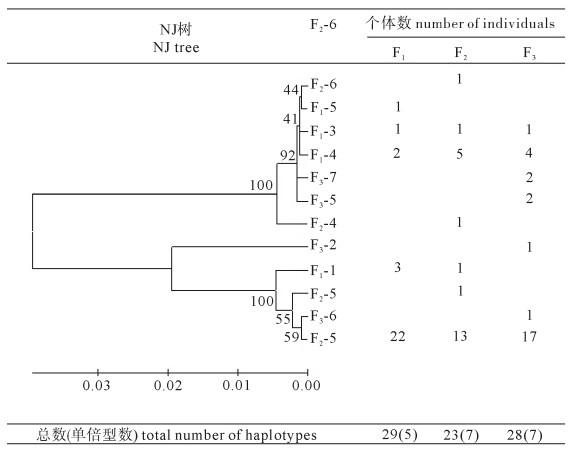

为评价现有选育方式下的遗传结构现状及选育潜力,采用mtDNA D-loop序列差异分析技术,对埃及品系尼罗罗非鱼(Oreochromis niloticus)的3个选育世代群体共80尾鱼开展世代间遗传结构变异分析。结果显示:1)3个世代群体中个体序列长度为552~555 bp,包括52个变异位点、12个单倍型,平均单倍型多样度(H)为0.569;2)3个世代群体的核苷酸多态性(Pi)分别为0.021 9、0.040 3和0.039 7,各世代具备较高的多态性;3)3个世代中,F1具有5个单倍型,F2和F3均具有7个单倍型,F1、F2和F3共享2个单倍型,F1与F2共享1个单倍型,3个选育世代群体的单倍型在NJ系统树上相互交叉,无独立的进化枝。表明在目前选育方式下埃及品系尼罗罗非鱼世代间遗传信息较为稳定,选育并没有对罗非鱼选育群体的遗传结构造成大影响。

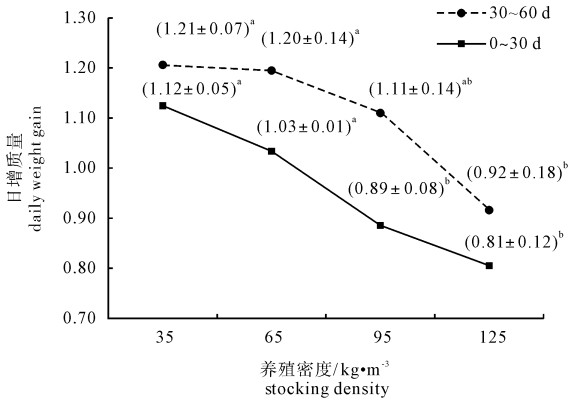

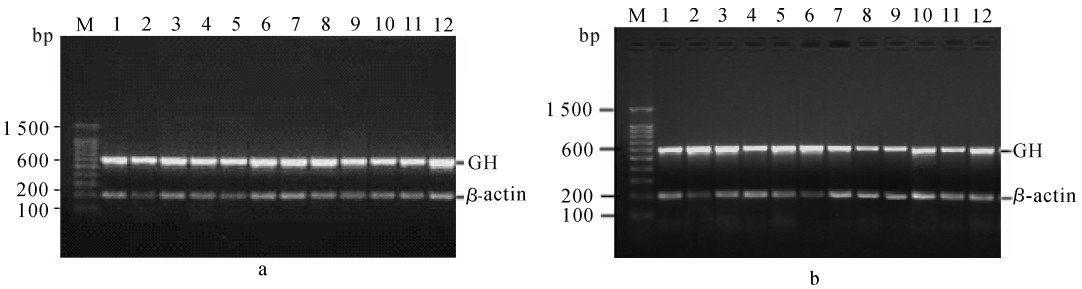

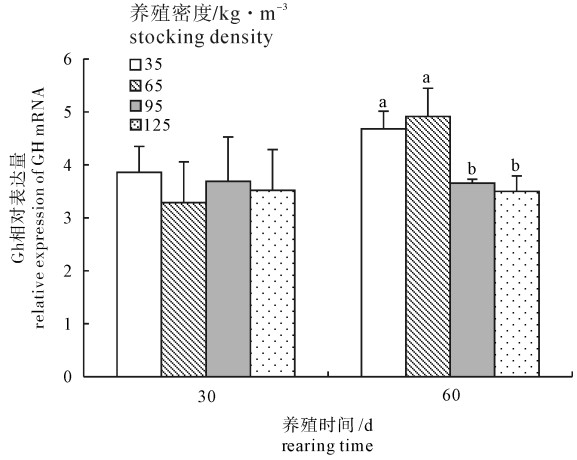

革胡子鲶(Clarias gariepinus)幼鱼在35 kg · m-3、65 kg · m-3、95 kg · m-3和125 kg · m-3的密度下养殖60 d,第30和第60天时分析鱼的日增质量并应用半定量RT-PCR法分析垂体生长激素(GH)基因mRNA的相对表达量。0~30 d养殖期内,35 kg · m-3和65 kg · m-3密度组间及95 kg · m-3和125 kg · m-3密度组间的鱼日增质量差异不显著,但前2个密度组的鱼日增质量显著高于后2个密度组;而养殖第30天时各养殖密度组间GH基因mRNA相对表达量差异均不显著。30~60 d养殖期内,35 kg · m-3和65 kg · m-3密度组的日增质量显著高于125 kg · m-3密度组,但其余各密度组间差异不显著;养殖第60天时,35 kg · m-3和65 kg · m-3密度组GH基因mRNA相对表达量显著高于95 kg · m-3和125 kg · m-3密度组。结果表明革胡子鲶幼鱼的日增质量与垂体GH基因mRNA相对表达量不存在紧密的相关性。

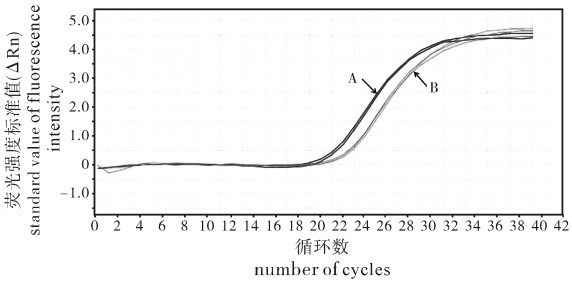

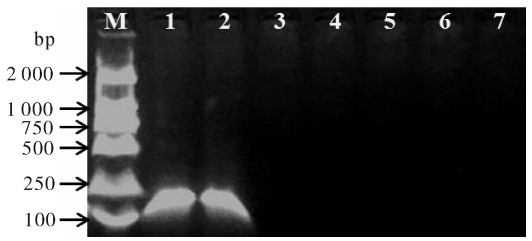

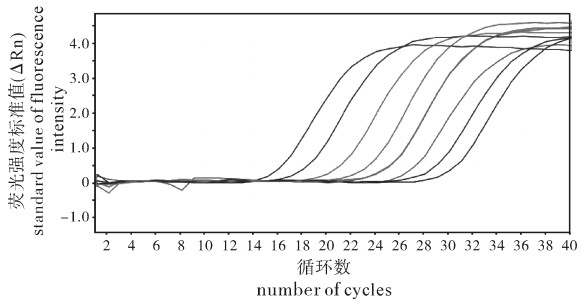

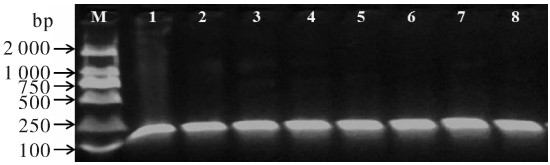

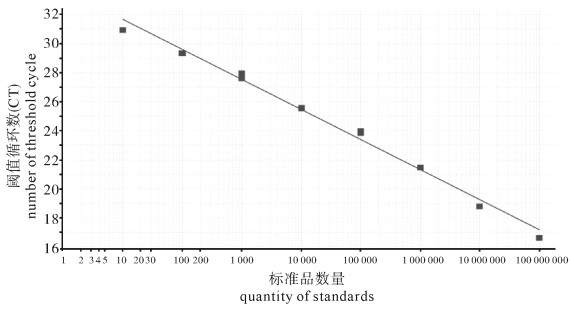

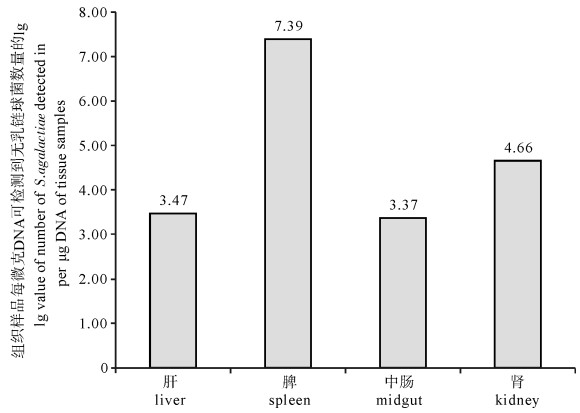

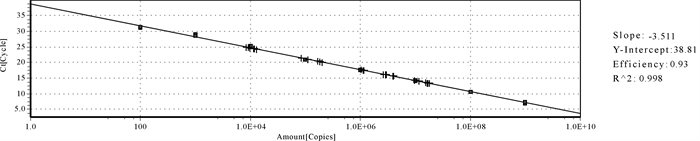

为建立一种罗非鱼组织内无乳链球菌(Streptococcus agalactiae)的定量检测方法,以无乳链球菌cfb基因为靶标建立了TaqMan荧光探针实时定量PCR方法,并对该方法的特异性、敏感性及实用性进行了验证。应用建立的方法检测无乳链球菌标准菌株和阳性菌株均为阳性,阴性对照菌株均为阴性;无乳链球菌基因组DNA最低检测质量浓度为3.42×10-7 ng · μL-1,每个反应体系检测下限低于10个细胞;人工感染罗非鱼肝、脾、中肠和肾组织样品无乳链球菌检测结果均为阳性,组织样品每微克DNA可检测到无乳链球菌细胞数量分别为2.95×103个、2.45×107个、2.34×103个和4.54×104个,对照组为阴性。结果表明建立的罗非鱼组织内无乳链球菌实时荧光定量PCR检测方法具有准确性高、特异性和敏感性强等特点,可对罗非鱼组织内无乳链球菌进行快速定量检测,可用于罗非鱼无乳链球菌病的监测与预防。

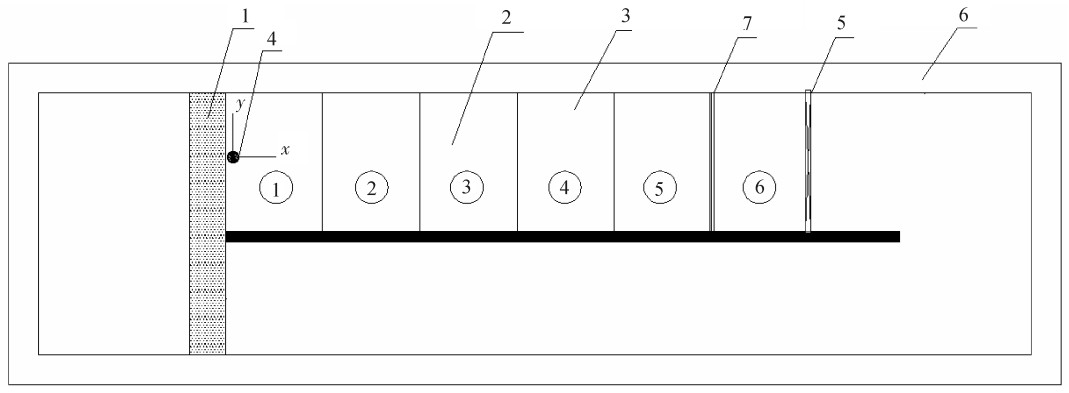

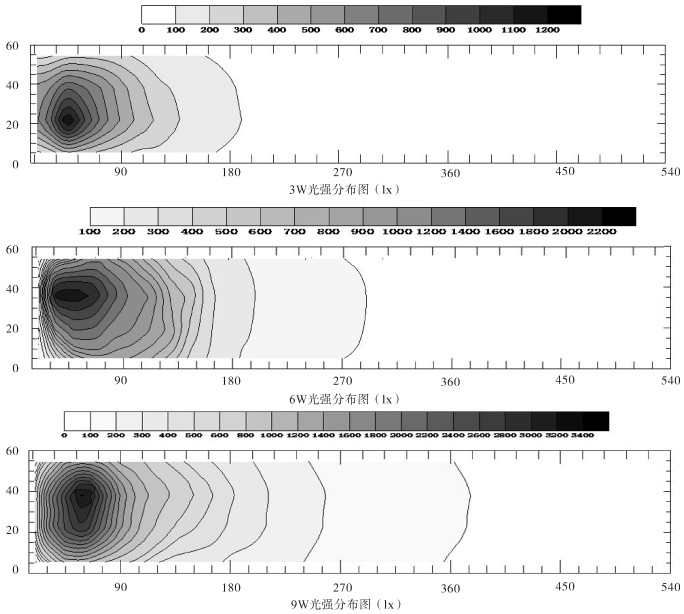

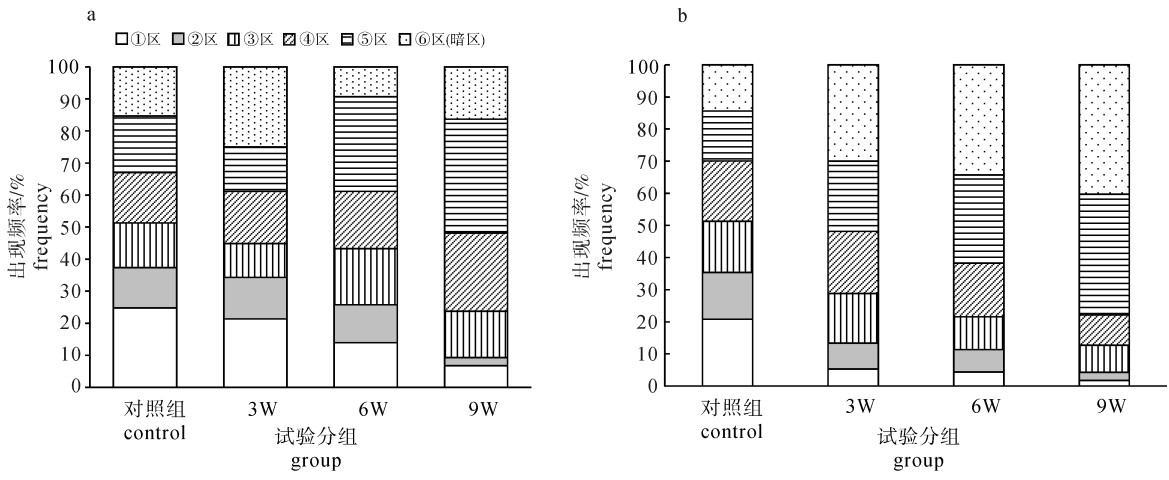

为研究船闸中灯光诱驱鱼技术,观察了不同强度光源对鲢(Hypophthalmichthys molitrix)、草鱼(Ctenopharyngodon idellus)的诱集效果。结果表明,与对照组(无光源)相比,有光组的草鱼在暗区的平均相对时间聚集率[R(t)]均明显升高。随着光源强度的增加,各组中暗区的R(t)变大,鱼的群体重心位置与光源的距离也随之变大,草鱼总体上表现出一定的负趋光性。所有组次中,鲢在2组弱光源下表现出对光照强度没有明显的选择性(P>0.05),与对照组相比无明显的诱集或驱赶效果,而在强光源条件下表现出远离光源的特性。因此,可利用草鱼的负趋光性,在闸室下游部分布置灯光将其驱赶至上游,而利用光源诱集或驱赶鲢的方案不可行。

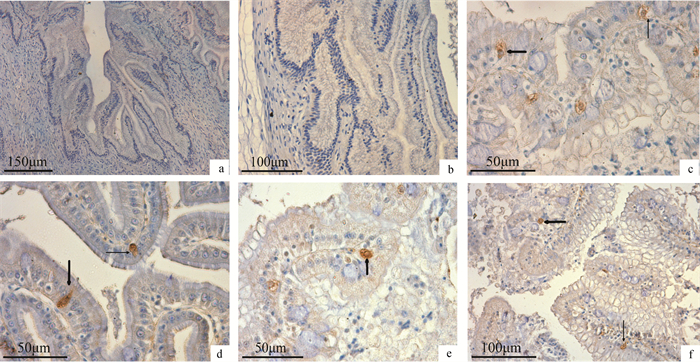

研究了淡水驯化养殖条件下遮目鱼(Chanos chanos)幼鱼的成活、生长及鳃器官组织学变化。遮目鱼幼鱼经6 d的驯化至淡水, 养殖30 d。试验结束后统计成活率、增重率和特定生长率, 取幼鱼鳃观察结构变化, 并与未经驯化直接投入淡水条件下以及在自然海水条件下养殖的幼鱼进行比较分析。试验结果表明, 在淡水驯化条件下遮目鱼幼鱼具有较高的成活率(100%)、增重率和特定生长率。鳃器官组织学观察发现, 淡水条件下遮目鱼幼鱼鳃小片上增生出大量线粒体丰富细胞, 这可能是遮目鱼幼鱼在淡水条件下保持较高成活率的原因之一。

在室内条件下, 采用2因素5水平的正交试验方法研究了温度(16.0 ℃、20.0 ℃、24.0 ℃、28.0 ℃和32.0℃)与海水比重(1.016 0、1.020 0、1.024 0、1.028 0和1.032 0)互作对施獭蛤(Lutraria sieboldii)稚贝成活与生长的影响。结果表明: 1)在最适宜的比重范围内, 稚贝的适宜成活温度是17.0~32.7 ℃, 最适宜成活温度是24.0~28.0 ℃; 适宜生长温度是16.4~32.7 ℃, 最适宜生长温度是24.0~30.0 ℃; 2)在最适宜温度范围内, 稚贝适宜的成活比重是1.016 5~1.031 8, 最适宜的成活比重是1.024 0;适宜生长比重是1.016 3~1.031 8, 最适宜的生长比重是1.021 3~1.028 6;3)温度与比重对稚贝成活与生长存在联合效应, 适宜和最适宜的温度、比重随着比重与温度向2个极端移动而逐渐变小。

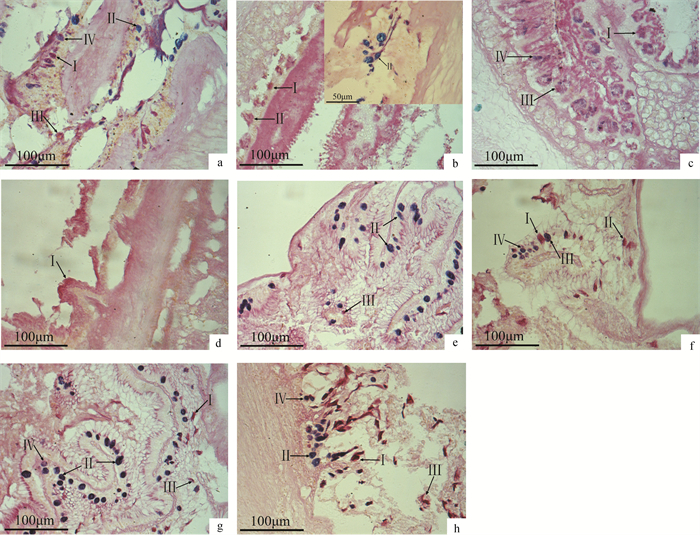

利用组织化学(AB-PAS)和免疫组织化学(SABC)的方法分别对斜带石斑鱼(Epinephelus coioides ♀)×鞍带石斑鱼(E.lanceolatus ♂)杂交子代(青龙斑)幼鱼消化道的粘液细胞和胃泌素(gastrin, Gas)分泌细胞的分布进行系统的研究。青龙斑幼鱼食道中有Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ型粘液细胞, 含中性粘多糖和酸性粘多糖。贲门胃粘液细胞有Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ种类型, 胃体部有Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ型粘液细胞, 在胃腺的周围含有较多的Ⅰ和Ⅳ型粘液细胞, 而幽门胃中只有Ⅰ型粘液细胞, 只含有中性粘多糖。幽门盲囊和肠道都含有中性粘多糖和酸性粘多糖, 幽门盲囊以Ⅱ型粘液细胞最多, 少量的Ⅲ型粘液细胞, 前肠、中肠和后肠均有4种类型的粘液细胞。肠道粘液细胞数量为中肠>后肠>前肠。利用免疫学的方法研究青龙斑幼鱼消化道Gas细胞的分布, 表明幼鱼的整个肠道和幽门盲囊均有Gas细胞的存在, 食道和胃中未发现Gas免疫阳性细胞。

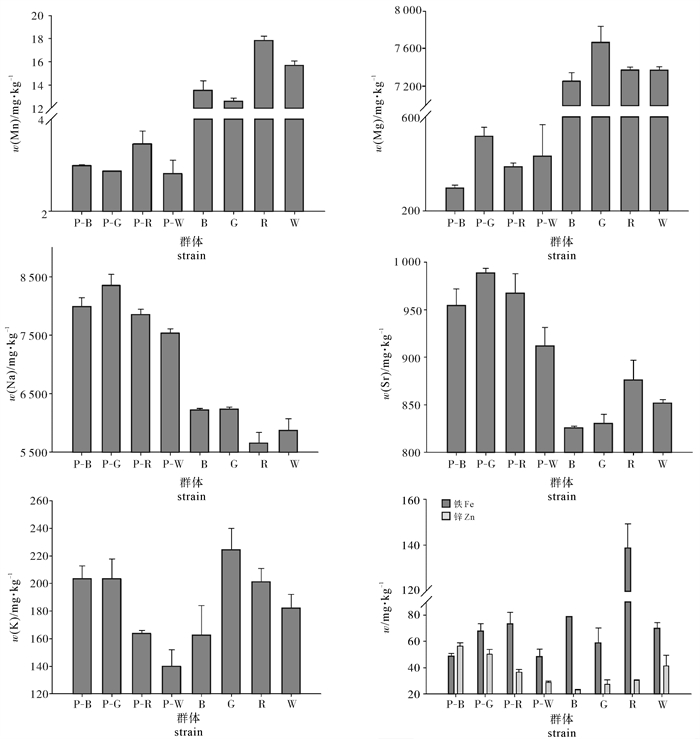

利用电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-AES)对合浦珠母贝(Pinctada fucata)黑、金、红、白F5代选育群体贝壳棱柱层和珍珠质层的7种金属元素质量分数进行比较分析。结果显示, 合浦珠母贝贝壳棱柱层中铁(Fe)、钾(K)、镁(Mg)和锰(Mn)的质量分数明显高于珍珠质层, 而钠(Na)、Sr(锶)和锌(Zn)的质量分数则低于珍珠质层。4种壳色棱柱层和珍珠质层中的金属元素质量分数均存在差异: Mg、Sr、K、Zn在黑壳合浦珠母贝棱柱层中质量分数最低, Mn、Fe在金壳棱柱层中最低, 而Na却在红壳棱柱层中最低; 单因素方差分析显示, Fe、Mg、Zn可能分别会影响合浦珠母贝红壳、金壳、白壳的形成。白壳贝珍珠质层的6种金属元素(Mg除外)质量分数都最少, 更有可能培育出优质珍珠。

绿色颤藻(Oscillatoria chlorine)在虾池中大幅度增加时会释放微囊藻毒素, 给对虾的健康养殖带来危害。文章分析不同质量浓度的氮(N)、磷(P)、铁(Fe3+)对绿色颤藻叶绿素a和藻体质量浓度的影响, 探讨水中N、P、Fe3+的质量浓度对绿色颤藻生长的限制性条件。结果显示, 限制绿色颤藻叶绿素a质量浓度增加的条件是ρ(N)<0.06 mg·L-1, ρ(P)<9.93×10-2 mg·L-1和>1.99 mg·L-1, ρ(Fe3+)<2.58×10-2 mg·L-1和>51.67 mg·L-1; 限制藻体质量浓度增加的条件是ρ(N)<12.36 mg·L-1, ρ(P)<9.93×10-3 mg·L-1, ρ(Fe3+)<5.16×10-3 mg·L-1和>51.67 mg·L-1。绿色颤藻生长的阈值ρ(N)为0.06 mg·L-1、ρ(P)为9.93×10-3 mg·L-1、ρ(Fe3+)为5.16×10-3 mg·L-1。ρ(N)为7.42 mg·L-1、ρ(P)为4.96×10-2 mg·L-1和ρ(Fe3+) 为5.16×10-3 mg·L-1是限制绿色颤藻叶绿素和藻体质量浓度增加的最低条件组合; N是影响绿色颤藻叶绿素a和藻体质量浓度的主要因子, 其次是Fe3+和P。在对虾养殖过程中可以通过换水或循环水系统除去水体中的含N污染物, 降低养殖水体中溶解态N含量, 从而控制绿色颤藻的快速增长。

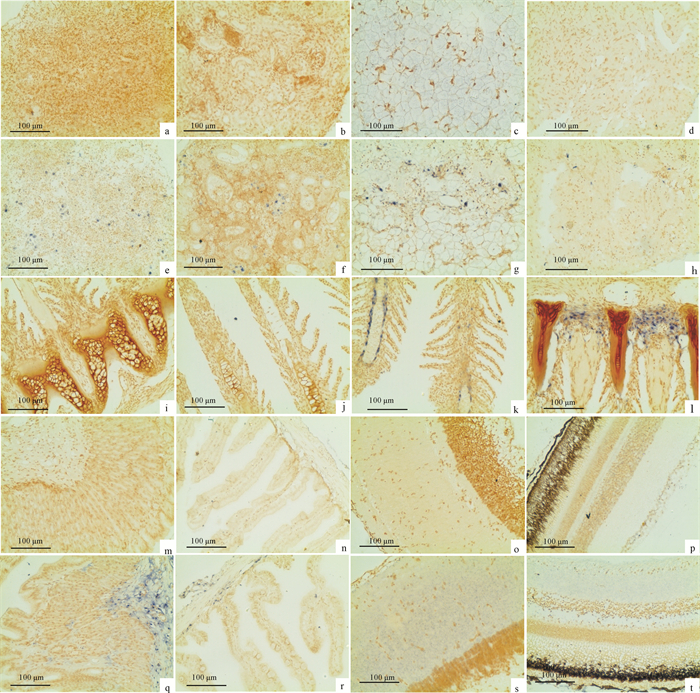

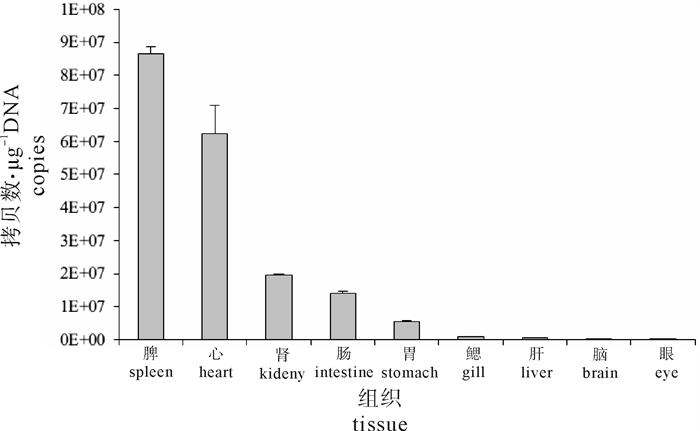

石斑鱼蛙病毒能够感染多种石斑鱼并造成严重死亡。研究利用原位杂交和荧光定量PCR技术对蛙病毒三亚株GIV-R-SY1301在人工感染发病的鞍带石斑鱼(Epinephelus lanceolatus)不同组织中的分布进行定位、定量研究。原位杂交结果显示GIV-R-SY1301广泛存在于发病鱼的多个组织中, 脾脏和肾脏中杂交信号最强, 其次是肠道、胃、鳃、肝, 心脏中也有少量的杂交信号, 而脑和眼组织中没有杂交信号存在。荧光定量PCR检测结果显示GIV-R-SY1301在不同组织中的病毒含量为4.5×104~6.85×107拷贝·μg-1 DNA, 其中脾脏、心脏和肾脏中最多。组织原位杂交和荧光定量PCR结果基本一致。

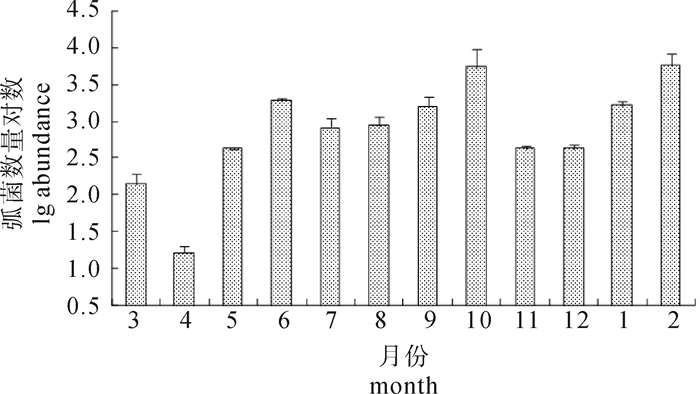

采用培养法对皱纹盘鲍(Haliotis discus hannai)养殖水体中的弧菌(Vibrio)密度进行了测定, 监测了主要环境因子(水温、溶解氧、pH、盐度、氧化还原电位、亚硝酸盐、硝酸盐、氨盐、磷酸盐), 并探讨了弧菌密度与环境因子的关系。结果表明, 养殖水中弧菌密度全年变化范围为0.2×102~6.0×103 cfu·mL-1, 平均为1.7×103 cfu·mL-1。水温≤25 ℃时弧菌密度与各环境因子均无相关性。水温>25 ℃时弧菌密度与水温显著相关(P<0.05), 与氧化还原电位、硝酸盐、氨盐极显著相关(P<0.01), 与其他环境因子相关性不明显。

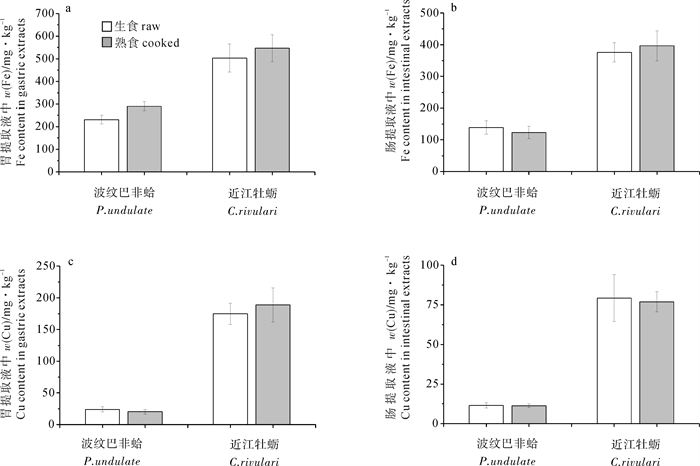

应用全仿生消化模型评价了近江牡蛎(Crassostrea rivulari)和波纹巴非蛤(Paphia undulate)的铁(Fe)、铜(Cu)在仿生胃肠提取液中的变化与生物可接受性。结果表明: 1)煮熟后的2种贝类中的Fe和Cu在胃消化阶段的提取量有所增加, 但在肠消化阶段近江牡蛎中Cu和波纹巴非蛤中Fe、Cu提取量均有所降低; 2)熟近江牡蛎中的Fe生物可接受性比生的提高了7.3%, Cu生物可接受性提高了4.6%;熟波纹巴非蛤中Fe生物可接受性比生的提高了11.5%, 而Cu则降低了11.5%;3)食用近江牡蛎最高可为沿海居民提供人体每日所需15.5%的Fe和25.9%的Cu, 而食用波纹巴非蛤对沿海居民每日Fe、Cu摄入量的贡献分别大于6.4%和3.1%。日常食用熟的近江牡蛎比波纹巴非蛤能提供更多Fe摄入量。总体而言, 熟食比生食能摄入更多的Fe。

[PDF 840KB]

[PDF 840KB]

Email Alert

Email Alert RSS

RSS 粤公网安备 44010502001741号

粤公网安备 44010502001741号