2009年 第5卷 第4期

在九龙江口湾区设置3个断面共9个站位, 于2007年11月~2008年8月按季度采用浅水Ⅰ型浮游生物网进行垂直拖网和表层水平拖网, 并在2号站位进行中层水平拖网。共采集到仔、稚鱼1763尾, 鉴定出33种, 隶属于16属15科。其中垂直拖网167尾(密度为1.97ind.m-3), 表层水平拖网965尾(密度为0.30ind.m-3), 中层水平拖网631尾(密度为5.39ind.m-3)。调查结果表明, 虾虎鱼类(Gobiidae)占绝对优势, 普氏细棘虾虎鱼(Acentrogobius pflaumi)、美肩鳃鳚(Omobranchus elegans)、斑

建立了一种测定鲸皮脂中多氯联苯(PCBs)前处理的改良方法, 即将皮脂样品分别经超声波萃取、GPC净化和浓缩等处理后, 用GC-MS测定。结果显示, 该方法加标回收率为73%~118%, 精密度为4.1%~9.7%, 检出限在0.19~1.07ng.g-1之间。该方法操作简单, 净化效果好、准确性高、重复性强, 适合鲸皮脂中PCBs含量的分析测定。

白便症是工厂化养殖大菱鲆Scophthalmus maximus的一种常见和多发病, 常造成大规模的死亡。2006年针对大菱鲆所用饲料携带细菌与其疾病发生的关系展开调查。调查发现, 山东蓬莱(A)、莱州(B)和威海(C)3家大菱鲆养殖场均不同程度的感染了白便症, 损失惨重。为查明病因, 从切断病原入手, 详细调查了这3家养殖场的病鱼、水源和养殖所用的颗粒饲料, 通过细菌分离和形态学比较, 发现颗粒饲料携带细菌KL-1与大菱鲆白便症的病原菌BB-1具有一致性, 经常规生理生化测试、API-ID32E鉴定和16S rRNA序列分析, 发现KL-1与BB-1是同一种细菌, 为假交替单胞菌属的一种(Pseudoalteromonas sp.), 人工感染试验也证明这2株细菌都是大菱鲆白便症的致病原, 感染症状与自然发病特征基本一致, 表明颗粒饲料携带细菌是大菱鲆白便症的直接病原。并对菌株KL-1和BB-1进行了药敏试验测试, 为该疾病的控制提供参考。

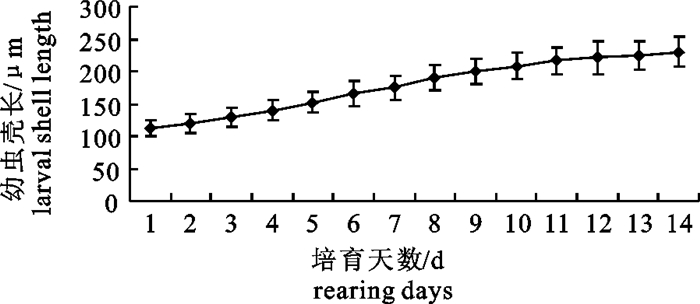

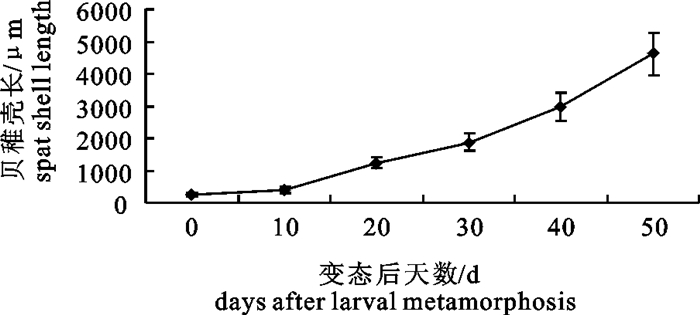

在繁殖季节对中国紫蛤Hiatuala chinensis亲贝进行营养强化培育可促使性腺在1周内成熟并自然排放精卵。在水温26.0~28.0℃条件下, 卵子受精约30min出现第一极体, 1h后进行第一次分裂发育至2细胞, 5h后发育至囊胚期, 12h后发育至担轮幼虫期, 19h发育至D形幼虫。D形幼虫培育密度控制在1 ind·mL-1, 采用不同饵料种类进行培育效果的比较, 结果表明, 一直投喂小球藻Chlorella vulgaris的效果最差, 幼虫发育至第7天陆续死亡; D形幼虫初期投喂金藻Dicrateria zhanjiangensis饵料, 从壳顶幼虫期开始混合投喂牟氏角毛藻Chaetoceros muelleri和亚心形扁藻Platymonas subcordiformis, 幼虫发育正常, 壳长平均增长10μm·d-1, 幼虫培育17d后开始进入附着变态阶段, 从附着变态的稚贝开始, 培育50d, 幼贝平均壳长可达4625μm, 壳长平均增长87.5μm·d-1。

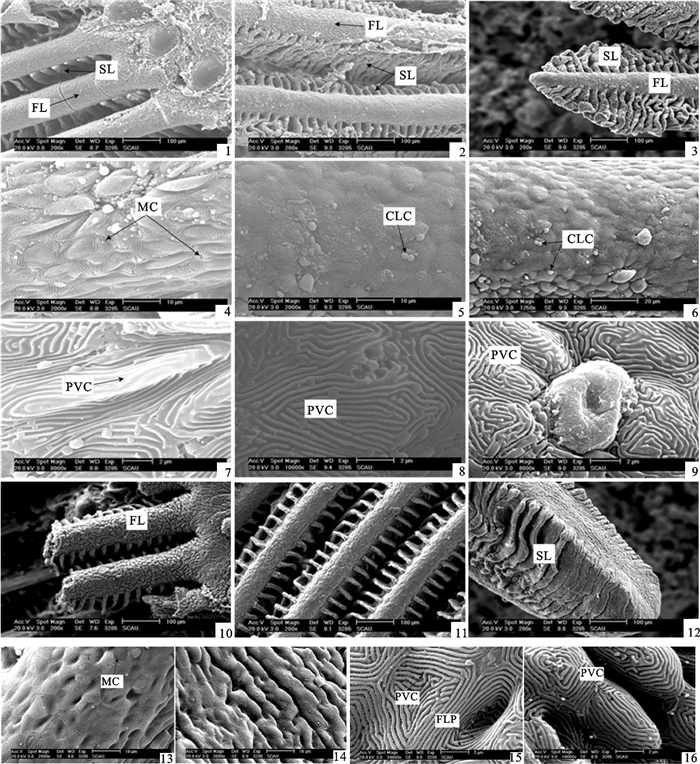

黄鳍鲷Sarus latus和尼罗罗非鱼Oreochromis nilotica鳃丝和鳃小片表面都具有规则或不规则分布的环形微嵴、沟状或坑状凹陷及孔洞等结构。黄鳍鲷的鳃丝表面一部分鳃丝表皮凹凸不平, 另一部分鳃丝表皮较为平坦。黄鳍鲷和尼罗罗非鱼鳃上皮几种细胞的形态结构及数量分布存在细微的差异。黄鳍鲷的扁平上皮细胞表面观以不规则的六边形为主, 或类似菱形的四边形, 细胞间界限清楚, 而尼罗罗非鱼鳃丝细胞表面的微嵴以形成密集指纹状回路, 隆起的微嵴两侧有细小的横突, 扁平上皮细胞间排列凹凸不平, 形成深沟或凹坑, 成为细胞间明确的界线。黄鳍鲷鳃丝表面的氯细胞和粘液细胞数量较多, 尼罗罗非鱼鳃丝表面基本上没有观察到氯细胞, 粘液细胞很少。黄鳍鲷鳃小片的厚度比尼罗罗非鱼鳃小片的厚。

在较高温度下对南海区养殖条石鲷(Oplegnathus fasciatus)的受精卵进行观察, 详尽记录和描述了发育时序和各发育时期的形态特征。条石鲷受精卵的卵径为0.860±0.023mm, 油球径为0.191±0.009mm。在孵化水温为25.64±0.77℃、盐度30~32的条件下, 受精卵历时22h30min孵化出膜。初孵仔鱼(孵化后10~15min)体长为1.836±0.078mm。根据受精卵的发育过程, 将其分为卵裂期、囊胚期、原肠期、胚孔关闭期、克氏泡期、尾芽期、心跳期、孵化前期和孵化期等9个时相。其中卵裂期、囊胚期和原肠期分别历时3h、3h和4h45min。对比不同温度下条石鲷的胚胎发育, 认为原肠期、尾芽期至孵化期这2个时期的发育速率受温度的影响最大。

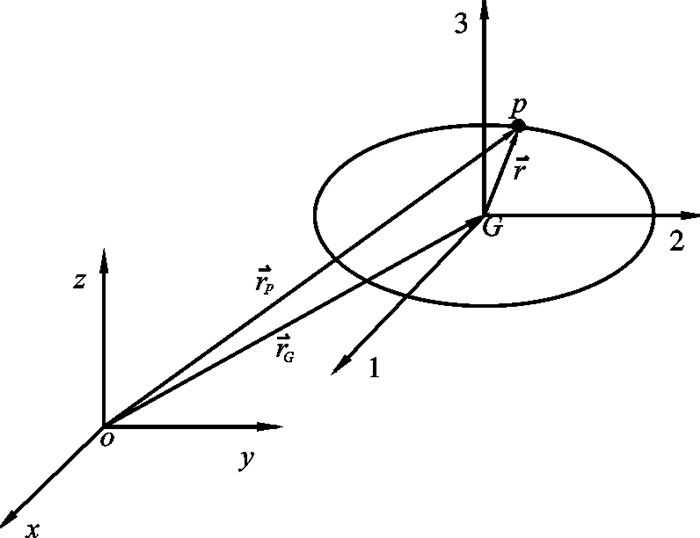

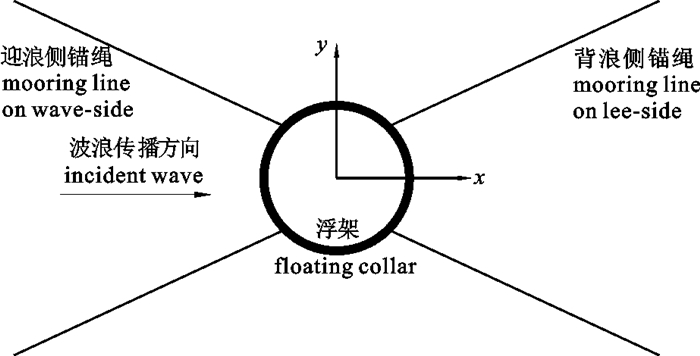

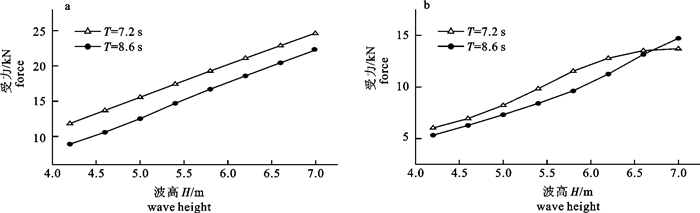

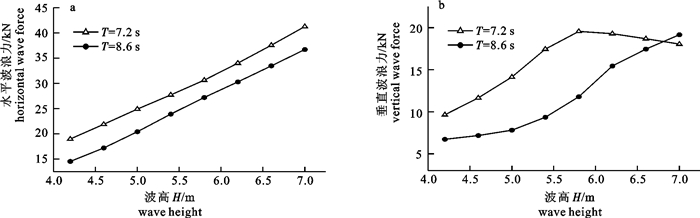

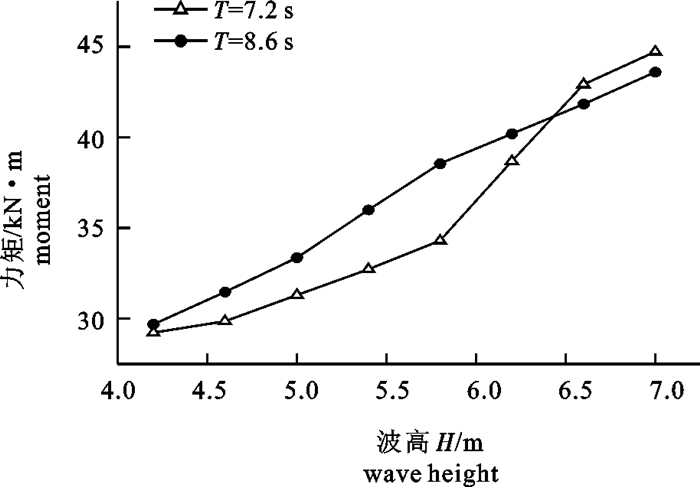

运用线性波浪理论和刚体运动学原理, 建立了波浪作用下网箱浮架系统的计算模型。在不同波高(H=4.2~7.0m)和周期(T=7.2、8.6s)条件下, 采用计算机数值模拟方法, 分别对浮架系统所受的锚绳力、波浪力以及合力矩进行了数值计算。通过计算结果的比较及分析表明, 三者都随波高的增大而有所增大, 其中迎浪侧锚绳力和水平波浪力与波高都有显著的正比关系。在各种不同波况下, 迎浪侧锚绳力要大于背浪侧锚绳力, 水平波浪力要大于垂直波浪力。

近年来, 灯光罩网在南海区迅速发展, 给南海区北部沿岸浅水域幼鱼资源增大了捕捞压力。为了查明南海区灯光罩网渔业的渔获组成及其对渔业资源的影响, 2006年4月27日~5月2日在阳江沿海水域进行了灯光罩网海上渔获组成调查。研究结果表明: (1)主捕对象是趋光性鱼类和头足类, 枪乌贼Loligo sp.、带鱼Trichiurus haumela、蓝圆鲹Decapterus maruadsi、康氏马鲛Scomberomorus commerson、刺鲳Psenopsis anomala、乌贼Sepia sp.、赤鼻棱鳀Thrissa kammalensis、乌鲳Formio niger、杜氏棱鳀Thryssa dussumierir和竹筴鱼Trachurus japonicus是南海北部灯光罩网的常见渔获种类; (2)幼鱼渔获比例高, 损害海洋渔业资源严重; (3)网目尺寸小、灯光照度大和近岸渔场是导致幼鱼渔获比例高的主要成因。笔者建议规定最小网目尺寸和加强渔具管理。

测定和比较了广东湛江地区6种常见经济贝类冬、夏季19种主要脂肪酸组成, 探讨了冬、夏2季气候变化对贝类脂肪酸组成的影响和相应的脂肪酸营养价值。结果表明, 检测的6种海洋贝类冬、夏季总脂含量分别为(0.11±0.01)%~(0.19±0.01)%, (0.15±0.00)%~(0.45±0.04)%; 饱和脂肪酸(SFA)分别为35.15%~47.29%, 41.96%~45.99%;单不饱和脂肪酸(MUFA)分别为9.47%~17.68%, 13.62%~18.04%;多不饱和脂肪酸(PUFA)分别为39.35%~48.56%, 36.25%~43.15%。通过方差分析, 6种贝类冬季SFA、MUFA和PUFA的含量均比夏季高, 且具有显著差异; 冬季的总脂含量虽然比夏季高, 但差异不显著。

以盘鲍(Haliotis discus)内脏为原料, 采用酸水解的方法制备水解液, 将该水解产物和葡萄糖进行梅拉德反应。采用HPLC和GC/MS法分别对水解液和梅拉德反应产物(MRPs)进行分析。结果表明, 该鲍鱼内脏中含有16种氨基酸, 其中包括人体必需的7种氨基酸; MRPs中含有8种成分, 其中有3种致香成分。此外, 对梅拉德反应液做了紫外分光光度分析, 表明其有好的抗氧化性能和稳定性。

以嗜热链球菌(Streptococus thermophilus)、保加利亚乳杆菌(Lactobacillus bulgaricus)和瑞士乳杆菌(L.helveticus)及2种酿酒酵母菌(Saccharomyces cerevisiae)为菌种, 对罗非鱼(Oreochromis niloticus)下脚料蛋白酶解液进行发酵, 利用感官评定法, 比较不同微生物发酵对酶解液脱腥去苦效果。试验结果表明, 乳酸菌脱腥效果优于酵母菌, 其中以嗜热链球菌脱腥效果最好, 其适宜的发酵条件为接种量10%, 发酵温度42℃, 发酵时间9h。微生物发酵去苦效果不明显。

文章根据2004年3月对大亚湾6个站位表层水异养细菌的调查资料, 分析研究了大亚湾表层水中异养细菌的数量分布和种类组成。结果表明, 大亚湾表层水中异养细菌数量变化范围为7.15×102~91.0×102cfu·mL-1, 异养细菌数量从湾顶到湾口依次减少; 表层水中异养细菌的优势种有19种, 利用Biolog微生物鉴定系统对优势菌进行鉴定, 它们均为革兰氏阴性菌, 隶属于10属14种; 大亚湾表层水中异养细菌的种类组成以气单胞菌(Aeromonas sp.)、弧菌属(Vibrio sp.)和伯克霍尔德氏菌属(Burkholderia sp.)为优势属, 舒氏气单胞菌[A.schubertii(DNA group12)]、最小弧菌(V.mimicus)和荚壳伯克霍尔德氏菌(B.glumae)为优势种。

鳜(Siniperca chuatsi)传染性脾肾坏死病毒(infectious spleen and kidney necrosis virus, ISKNV)是鳜暴发性传染病的主要病原, 给鳜养殖业造成了严重的经济损失, 因此快速、灵敏的检测方法对鳜养殖业的发展具有非常重要的意义。根据鳜ISKNV主要衣壳蛋白(MCP)基因序列设计了2对引物, 利用巢式PCR方法对病鱼脾肾组织进行扩增, 建立了ISKNV快速特异的巢式PCR检测方法。应用该方法对含MCP基因的质粒进行倍比稀释后检测扩增的灵敏度可达到5fg; 巢式PCR检测的灵敏度是一步法PCR的104倍以上。

谷胱甘肽S-转移酶(glutathione S-transferase, GSTs)是代谢多种内源或外源毒性物质之解毒酶系统的重要组成部分。农药等毒物终点检测技术(end point test)是基于不同毒物最终均将导致鱼体肝脏去毒酶GSTs基因表达变化, 通过固定方法检测GSTs基因表达水平这一个指标即可反映生物体受不同毒物的污染情况。通过采用该检测技术可以简便而可靠检测淡水鱼类体内所含的毒物含量, 进而确定了淡水养殖鱼类的食用安全问题。

简要介绍了通过全国水产原良种委员会审定的适合在中国推广养殖的海水养殖新品种, 回顾了中国海水养殖种类遗传育种取得的新进展, 并对今后的发展趋势和特点进行了初步分析。

在线QQ

在线QQ 电话

电话 邮箱

邮箱

[PDF 1029KB]

[PDF 1029KB]

Email Alert

Email Alert RSS

RSS 粤公网安备 44010502001741号

粤公网安备 44010502001741号