Analysis on catch compositioin and fishing ground by new-built steel light falling-net fishing in the South China Sea

-

摘要:

根据2012年8月~2014年6月“粤电渔42212”渔船的生产数据,分析了南海区大型钢质灯光罩网渔船的渔获组成和渔场渔期。结果显示,主要渔获种类为鸢乌贼( Sthenoteuthis oualaniensis)、鲹科(Carangidae)、鲭科(Scombrida)、枪乌贼(Loliginidae)和带鱼(Trichiurus japonicus),分别占总渔获产量的69.8%、12.6%、7.3%、3.9%和3.5%。作业渔场可分为近海陆架区和外海深水区,其中陆架区渔获种类相对较多,包括科、枪乌贼、带鱼、鲭科等;而深水区渔获以鸢乌贼为主,其他种类相对较少。近海陆架区作业月份为8月至翌年2月,每月作业1~20 d,平均作业10 d,渔获率为370.5~3 670.0 kg · d-1,平均渔获率1 152.0 kg · d-1。深水区作业集中在2月~6月,每月作业1~30 d,平均作业13 d,渔获率为1 000~10 190 kg · d-1,平均渔获率4 071.3 kg · d-1。相对于近海陆架区,灯光罩网渔业在外海深水区渔获效率更高、产量更大,在现有资源条件下应大力发展大型钢质灯光罩网渔船,积极开发南海外海渔业资源。

Abstract:Based on the catch records of "YUE DIAN YU NO.42212" from August 2012 to June 2014, we studied the catch composition and fishing season by steel light falling-net fishing vessels in the South China Sea. The results show that Sthenoteuthis oualaniensis, Carangidae, Scombrid, Loliginidae and Trichiurus japonicas were the main catch species, accounting for 69.8%, 12.6%, 7.3%, 3.9% and 3.5% of the total catch, respectively. The fishing ground could be divided into continental shelf waters and deep waters of high seas. Main catch species in shelf waters were Carangidae, Loliginidae, Trichiurus japonicas and Scombrida; the main catch species in deep waters was Sthenoteuthis oualaniensis, which was less diverse. The fishing season in shelf waters was from August to February in the next year (1~20 fishing days per month and 10 d averagely; the average catch per day in one month was 370.5~3 670 kg · d-1 and 1 152.0 kg · d-1averagely). The fishing season in deep waters was from February to June (1~30 fishing days per month and 13 d averagely; the average catch per day in one month was 1 000.0~10 190.0 kg · d-1 and 4 071.3 kg · d-1 averagely). Since the fishing operation in deep waters had higher productivity and more total catch than those in shelf waters, it is necessary to develop steel light falling-net fishing vessels to explore the fishery resources in deep waters of high seas.

-

Keywords:

- the South China Sea /

- light falling-net /

- catch composition /

- fishing ground /

- fishing season

-

南海蕴含丰富的渔业资源,是中国渔民传统的作业渔场。因过度捕捞、海洋环境污染等问题,南海北部近海渔业资源自20世纪80年代起就出现衰退迹象[1-3]。灯光罩网作为一种新型渔具渔法出现于20世纪90年代,因其捕捞效率高、技术要求低等优势广泛分布于南海北部,主捕趋光性的头足类和中上层鱼类[4]。最初灯光罩网渔船多数由小型木质渔船改装而来,作业主要集中在40 m以浅近岸海域。近年来随着外海渔场的成功开发和经济效益的提升,出现了一批大型钢质灯光罩网渔船,其在捕捞效率、渔获产量、冷冻加工、续航能力、安全性能以及经济效益等方面均远胜于木质灯光罩网渔船,成为转移近海过剩捕捞能力、开发外海渔业资源的重要力量[5-6]。

目前中国关于灯光罩网渔业的渔场渔期的研究多以木质渔船为研究对象。张鹏等[6]以渔船生产监测资料为基础分析研究了木质灯光罩网渔船在珠江口外海陆架区、北部湾近海陆架区及西中沙海域的渔获组成和渔场渔期;邹建伟等[7]基于广西渔船船位监控系统以渔船的功率、作业海区和作业时间为基础,分析了广西渔船2013年2月~5月在南海外海各渔区捕捞努力量占同期外海总捕捞努力量的比例来研究灯光罩网渔业的渔场分布;晏磊等[8]依据海上调查数据研究了大型钢质灯光罩网渔船春季在南海中南部海域的渔获组成和主要渔获种类的生物学特性。此外,中国关于灯光罩网的研究也见于网具沉降、结合渔业声学进行资源评估以及联合发展南海外海金枪鱼渔业等方面[9-13]。同之前的研究相比,文章以近年来新建造的大型钢质渔船“粤电渔42212”为研究对象,以其2个生产年度的生产监测数据为基础,在数据来源上更接近于当前的生产实际,数据的时间跨度也更广。据此分析了南海区大型钢质灯光罩网渔业的渔获组成和渔场渔期,以期为进一步开发南海外海渔业资源、减轻近海捕捞压力、维护国家海洋权益提供基础资料和参考依据。

1. 材料与方法

1.1 渔船与网具

“粤电白42212”灯光罩网钢质渔船,总长49.8 m,型宽7.8 m,型深4.3 m,设计排水量816.9 t;航行主机2台,总功率318 kW,最大航速11 kn;诱鱼电机4台,总容量720 kW,配备金属卤化物集鱼灯500盏(每盏1 kW);撑杆长度40 m;船员11人。

实验网具主尺度为316.00 m×85.39 m,即结附网衣的网口纲(沉子纲)长度为316.00 m,网衣纵向拉直高度85.39 m。网具整体呈锥形,是用多段圆周递减的直筒型网衣缝合而成。网身分5段,材料为PA(白胶丝),网囊也分为5段,材料为PE。罩网网身最大网目30 mm,网囊最小网目20 mm。网具的网口纲均匀装配1.2 kg的铅沉1 212个,合计1 515 kg。

1.2 数据处理

“粤电白42212”渔船的生产监测记录数据主要包括航次、日期、开灯经纬度、开灯时间、水深、天气、风向和风力、海流流向和流速、下网经纬度、渔获种类和产量。

数据的统计分析与处理由Excel 2010完成,作图部分所用软件为Golden Surfer 9.0。

2. 结果

2.1 渔获组成分析

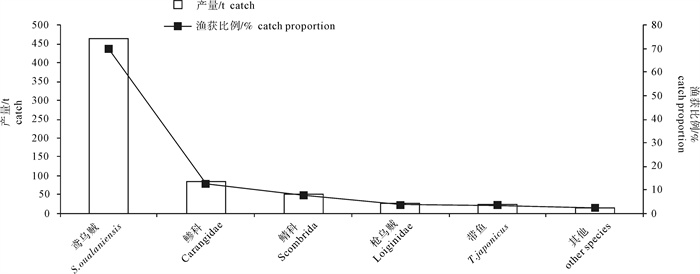

2012年8月至2014年6月“粤电白42212”灯光罩网渔船的总渔获产量664.1 t。其中,鸢乌贼(Symplectoteuthis oualaniensis)、鲹科[主要包括长体圆鲹(Decapterus macrosoma)、蓝圆鲹(D.marua-dsi)、颌圆鲹(D.lajang)、竹筴鱼(Trachurus japonicas)、大甲鲹(Megalaspis cordyla)、脂眼凹肩鲹(Selar curmenophthalmus)等南海常见鲹科鱼类]、鲭科[主要包括鲔(Euthynnus yatio)、鲣(Katsuwonus pelamis)、圆舵鲣(Auxis rochei)、扁舵鲣(A.thazard)等小型金枪鱼类]、枪乌贼科[主要包括中国枪乌贼(Loligo chinensis)、剑尖枪乌贼(L.edulis)等近海常见种类]、带鱼(Trichiurus japonicus)等为主要渔获种类,产量分别为463.6 t、83.4 t、51.9 t、25.8 t和23.5 t,各自占总渔获质量的比例为69.8%、12.6%、7.8%、3.9%和3.5%。其他为经济价值较低的杂鱼,产量为15.8 t,所占比例为2.4%(图 1)。

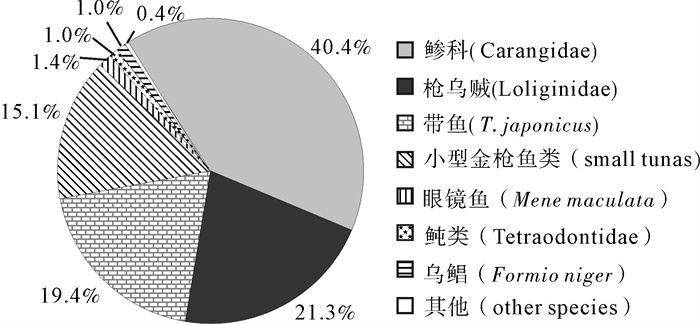

依据渔船作业位置的海域分布,将其作业海区大致划分为近海陆架区和外海深水区。其中,近海陆架区是传统的作业渔场,渔业资源种类多、种群结构更新快、产量变化幅度大。统计分析结果表明,数据记录时间段内该灯光罩网渔船在陆架区的总渔获产量为121.2 t,主要渔获种类为鲹科、枪乌贼科、带鱼、小型金枪鱼类、眼镜鱼、鲀类、乌鲳以及其他鱼类,渔获产量分别为48.9 t、25.8 t、23.5 t、18.3 t、1.7 t、1.3 t、1.2 t和0.5 t,占陆架区总渔获比例分别为40.4%、21.3%、19.4%、15.1%、1.4%、1.0%、1.0%和0.4%(图 2)。

外海深水区作业渔场主要包括西中沙海域和南沙海域。统计分析表明,数据记录期间该灯光罩网渔船在西中沙海域作业次数较少,仅为往返南沙渔场的途中试探性下网作业,渔获产量为13.6 t,占外海渔获总产量的2.5%,渔获种类以鸢乌贼为主。

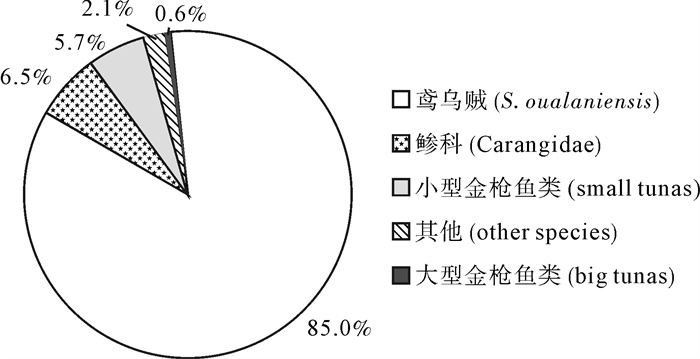

外海深水区中,南沙海域渔获总产量为529.3 t,主要渔获种类为鸢乌贼、鲹科、小型金枪鱼类以及其他鱼类。其中鸢乌贼产量占总渔获产量的85%,鲹科占6.5%,鲭科中的小型金枪鱼占5.7%,其他经济价值较低的鱼类比例约为2.2%。此外,还有少量大型金枪鱼类,主要为黄鳍金枪鱼(Thunnus albacares)和大眼金枪鱼(T.obesus),产量为3.4 t,占总渔获的0.6%(图 3)。

2.2 捕捞努力量分布

以作业天数作为指标,统计该灯光罩网渔船的捕捞努力量的分布。分析可知,2个生产年度渔船累计作业247 d。其中近海陆架区作业117 d,占全部作业天数的47.4%;外海深水区作业130 d,占全部作业天数的52.6%。

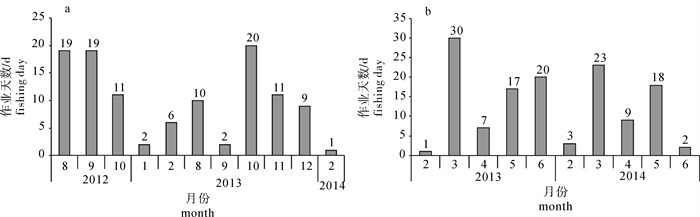

因伏季休渔制度的实施,南海12°N以北海域于5月16日至8月1日为灯光罩网渔业禁渔期,渔船在近海陆架区作业月份为8月至翌年2月(图 4-a)。从作业天数来看,陆架区每月作业最少1 d,出现在2014年2月;作业最多20 d,出现在2013年10月;平均每月作业10 d。每月作业天数超过均值的月份主要为8月~12月,而翌年1月、2月的作业天数相对较少,均不足1周时间。

渔船在外海深水区作业为2月~6月(图 4-b)。从作业天数来看,深水区每月作业最少1 d,出现在2013年2月;作业最多30 d,出现在2013年3月;平均每月作业13 d。每月作业天数较多的月份主要为3月~6月,2月作业天数最多不超过3 d。

2.3 渔获率变化

因资源丰度、环境因素以及捕捞强度的差异,不同海区作业的渔获率也随之不同。以日均渔获产量作为评价灯光罩网渔业渔获率的指标,对近海陆架区和外海深水区的渔获率进行分析。

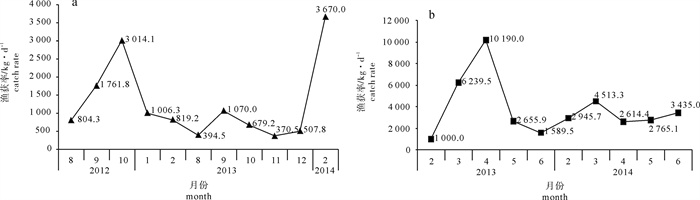

近海陆架区各月份的日均渔获产量最小值为370.5 kg · d-1,出现在2013年11月;产量最大值为3 670.0 kg · d-1,出现在2014年2月;陆架区的平均每天渔获产量为1 152.0 kg · d-1。其中各月日均渔获产量超过陆架区均值的月份主要有2012年9月、10月和2014年2月(图 5-a)。

相比较而言,外海深水区的渔获率远高于近海陆架区,其各月份的日均渔获产量最小值为1 000.0 kg · d-1,出现在2013年2月;产量最大值为10 190.0 kg · d-1,出现在2013年4月;深水区的平均每天渔获产量为4 071.3 kg · d-1。各月日均渔获产量超过深水区均值的月份主要有2013年3月、4月和2014年3月(图 5-b)。

2.4 作业渔场分布

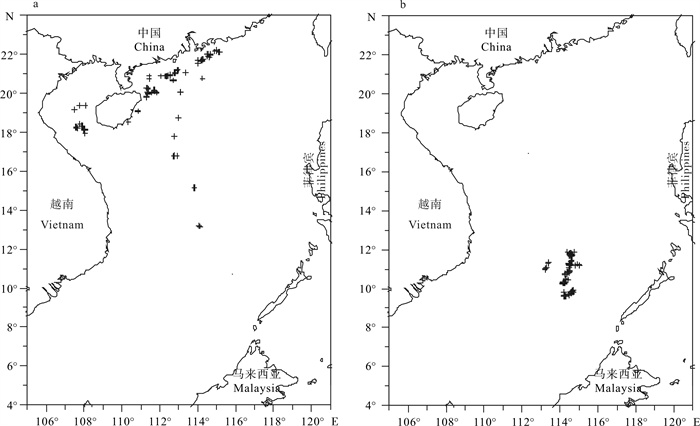

依据渔船2个生产年度的作业位置信息,利用Golden surfer 9.0软件作图得到渔船作业空间分布。渔船作业位置的空间分布相对较为集中,可明显划分为近海陆架区(图 6-a)和外海深水区(图 6-b)两部分。

分析可知,在近海陆架区的作业位置主要集中在珠江口两侧外海、海南岛东北部以及北部湾湾口海域。图 6-a中零星散布于外海深水区的作业点为渔船往返于近海陆架区渔场和外海深水区渔场之间的途中试探性生产作业。

相对于近海陆架区,外海深水区的作业位置相对更为集中,主要分布于南沙群岛的岛礁周围海域,进一步分析可知主要为双子群礁、双黄沙洲、太平岛以及九章群礁等岛礁附近海域。

3. 讨论

3.1 渔获种类及产量

南海北部沿岸有多条陆源水系注入,同时黑潮暖流及太平洋中、下层水团通过巴士海峡进入南海北部,其复杂的海洋水文、海底地形地貌等因素共同造就了丰富的鱼类生物多样性[14-17]。因此,相对于外海深水区而言,近海陆架区的渔获种类多样性更高[18-20]。该研究中大型钢质灯光罩网渔船在近海陆架区的主要渔获种类有鲹科、枪乌贼科、带鱼、鲭科、眼镜鱼、鲀类、乌鲳等,基本反映了陆架区生物资源的多样性。相比之下,灯光罩网外海深水区的渔获种类主要为鸢乌贼、鲹科、鲭科中的小型金枪鱼类以及少量的大型金枪鱼等,同之前的研究结果基本一致[6, 21]。由于近海渔船数量多、渔业捕捞强度大以及海洋环境变化等原因,近海渔业资源种群结构不稳定、资源量年际波动大,且自20世纪80年代起就开始出现衰退的迹象[3]。该研究中钢质渔船2个生产年度中在近海陆架区作业117 d,占全部作业天数的47.4%;外海深水区作业130 d,占全部作业天数的52.6%;可见大型钢质渔船在近海陆架区和外海深水区的作业天数相差不大。而进一步分析其渔获产量可知近海陆架区的渔获产量为121.1 t,占总渔获产量的18.3%。相应的外海深水区渔获产量则为542.9 t,所占比例为81.7%,约为近海渔获产量的4.5倍。由此可知相对于近海陆架区,同等作业时间条件下钢质渔船在外海深水区的渔获产量更高。此外,相关的研究也表明南海外海渔业资源丰富,其中鸢乌贼资源量至少在2×106 t以上,具有较大的开发潜力[10-11]。因此,在当前近海渔业资源形势持续衰退的背景之下[22],开发南海外海渔业资源、转移近海过剩的捕捞能力成为南海渔业可持续发展的出路之一。

3.2 渔场渔期

南海区灯光罩网渔业的渔场大致可分为近海陆架区和外海深水区。钢质渔船在近海的作业渔场主要为珠江口两侧外海和北部湾湾口海域,张鹏等[6]分析的木船在近海的作业海域与之相比差异不大,不同的是钢质渔船的作业空间分布相对更为集中,且钢质渔船在海南岛东北部有一明显的作业渔场(图 6-a)。

该研究中钢质渔船在外海深水区的作业集中在南沙群岛北部海区,主要为双黄沙洲、太平岛以及九章群礁等岛礁附近海域,而邹建伟等[7]基于渔船船位监控系统分析的广西灯光罩网渔船在南沙的渔场,其结果为太平岛周围海域是其生产集中程度最高的区域,与此研究的结果基本一致,差异在于广西渔船的作业相对更集中于太平岛西北海域无岛礁的深水区。

钢质灯光罩网渔船在外海的日均渔获产量为4 071.3 kg · d-1,其中超过均值的月份主要为3月和4月。日均渔获产量最大值为10 190.0 kg · d-1,出现在2013年4月,可见南沙海域的渔汛旺期一般在3月和4月。与此同时,春季东北季风在南海的影响逐渐开始减弱,南沙外海区域风浪较小,海况适于灯光罩网作业的天数较多[23-26]。在赴南沙作业可以得到国家南沙渔业补贴的条件下,灯光罩网渔船在外海作业主要集中在2月~6月。而随着西南季风的逐渐增强,夏秋季节南海区多气旋和台风等恶劣天气[26-29],出于及时回港避风的安全需要灯光罩网渔船多在近海进行生产作业。此外由于伏季休渔制度的实施,南海12°N以北海域于5月16日至8月1日为灯光罩网渔船的禁渔期,统计分析结果表明钢质渔船在近海陆架区的作业月份主要包括8月~12月及翌年1月和2月。

由于灯光罩网的原理是利用鱼类的趋光性进行捕捞作业,而在农历十五满月的前后几天时间,夜间海面的月光光照强度大,对灯光罩网集鱼灯的诱鱼效果影响显著[30-31],因此正常情况下每月实际作业天数少于30 d。此外,秋冬季节受东北季风的强烈影响,整个南海区风浪大,海况恶劣,出于安全性的考虑渔船在近海陆架区的作业天数相对较少,每月作业1~20 d,平均作业9 d。由于春季东北季风影响开始减弱,相对于纬度较高的南海北部而言,纬度较低的南沙外海海况整体较好,适于灯光罩网渔船作业的天数相对较多。相应的渔船在外海深水区每月作业1~30 d,平均作业13 d。此外,统计结果中出现每月作业1~2 d的情况,分析原因多为渔船转换渔场或在往返途中的试探性作业。

3.3 2种灯光罩网渔船比较分析

目前在南海区作业灯光罩网渔船主要可分为2种:1)传统的木质渔船,多数由其他类型作业渔船改造而成,渔获采用冰鲜保存的方式,作业海域主要在南海北部陆架区[4];2)近年来出现的大型钢质灯光罩网渔船,具备渔获冷冻加工能力,作业海域除近海陆架区外还可以远赴中西沙以及南沙等外海海域生产作业。

以渔船日均产量为参数分析比较2种灯光罩网渔船的渔获捕捞能力。有研究表明木船的日均产量为1 728.1 kg · d-1[6],此研究中钢质渔船的日均产量为2 688.5 kg · d-1,约为木质渔船日均产量的1.6倍。由于木船的研究数据统计时间为2005年~2010年,而此研究中数据统计时间为2012年~2014年,考虑到近海渔业资源衰退及渔船机械设施改进等因素,实际生产中钢质渔船的捕捞能力应是木质渔船的1.6倍以上。此外,钢质渔船在渔获加工与储藏、续航能力、安全性能等方面也较传统木船更有优势,在开发外海渔业资源方面具有巨大的发展潜力。“工欲善其事,必先利其器”,在当前“开发南沙、渔业先行”的政策背景之下,可以大型钢质灯光罩网渔船为主要载体,积极开发南海外海渔业资源。在转移近海过剩捕捞能力、缓解近海渔业资源压力的同时,对于维护国家主权也具有无可替代的意义。

-

-

[1] 鞠海龙. 南海渔业资源衰减相关问题研究[J]. 东南亚研究, 2012(6): 51-55. doi: 10.3969/j.issn.1008-6099.2012.06.007 [2] 孙典荣. 北部湾渔业资源与渔业可持续发展研究[D]. 青岛: 中国海洋大学, 2008. 10.7666/d.y1337147 [3] 王跃中, 孙典荣, 陈作志, 等. 气候环境因子和捕捞压力对南海北部带鱼渔获量变动的影响[J]. 生态学报, 2012, 32(24): 7948-7957. doi: 10.5846/stxb201202280267 [4] 杨吝, 张旭丰, 张鹏, 等. 南海区海洋小型渔具渔法[M]. 广州: 广东科技出版社, 2007: 103-115. [5] 邱永松, 张鹏. 南海大洋性渔业资源开发利用对策建议[C]. 热带海洋科学学术研讨会暨第八届广东海洋湖沼学会、第七届广东海洋学会会员代表大会论文及摘要汇编. 湛江: 中国海洋学会热带海洋分会, 2013: 199-203. https://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=7a2ffb4df657eaefc950aabf9f7d06dc [6] 张鹏, 曾晓光, 杨吝, 等. 南海区大型灯光罩网渔场渔期和渔获组成分析[J]. 南方水产科学, 2013, 9(3): 74-79. doi: 10.3969/j.issn.2095-0780.2013.03.012 [7] 邹建伟, 陈立峰, 林蒋进, 等. 南海外海灯光罩网主要渔场分布及变动研究——基于广西渔船的生产监测统计[J]. 南方水产科学, 2014, 10(7): 1032-1039. doi: 10.3969/ j. issn.2095 - 0780.2014.04.013 [8] 晏磊, 张鹏, 杨吝, 等. 2011年春季南海中南部海域灯光罩网渔业渔获组成的初步分析[J]. 南方水产科学, 2014, 10(3): 97-103. doi: 10.3969/j.issn.2095-0780.2014.03.015 [9] 晏磊, 张鹏, 杨吝, 等. 南海灯光罩网沉降性能研究[J]. 上海海洋大学学报, 2014, 23(1): 146-153. http://shhydxxb.ijournals.cn/shhy/article/abstract/20130800819 [10] 张俊, 陈国宝, 张鹏, 等. 基于渔业声学和灯光罩网的南海中南部鸢乌贼资源评估[J]. 中国水产科学, 2014, 21(4): 822-831. doi: 10.3724/SP.J.1118.2014.00822 [11] 冯波, 颜云榕, 张宇美, 等. 南海鸢乌贼(Sthenoteuthis oualaniensis)资源评估的新方法[J]. 渔业科学进展, 2014, 35(4): 1-6. doi: 10.11758/yykxjz.20140401 [12] 陈文河, 宋利明. 应用灯光罩网开发三沙海域渔业资源[J]. 海洋开发与管理, 2013, Z(S1): 68-70. http://www.haiyangkaifayuguanli.com/hykfygl/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=2013z16&flag=1 [13] 杨权, 李永振, 张鹏, 等. 基于灯光罩网法的南海鸢乌贼声学评估技术研究[J]. 水产学报, 2013, 37(7): 1032-1039. doi: 10.3724/SP.J.1231.2013.38513 [14] 马彩华, 游奎, 李凤岐, 等. 南海鱼类生物多样性与区系分布[J]. 中国海洋大学学报: 自然科学版, 2006, 36(4): 665-670. doi: 10.3969/j.issn.1672-5174.2006.04.031 [15] HU J, KAWAMURA H, HONG H, et al. A review on the currents in the South China Sea: seasonal circulation, South China Sea warm current and Kuroshio intrusion[J]. J Oceanogr, 2000, 56(6): 607-624. doi: 10.1023/A:1011117531252

[16] LUAN X, ZHANG L, PENG X. Dongsha erosive channel on northern South China Sea Shelf and its induced Kuroshio South China Sea Branch[J]. Sci China Earth Sci, 2012, 55(1): 149-158. doi: 10.1007/s11430-011-4322-y

[17] FENGQI L, LEI L, XIUQIN W, et al. Water masses in the South China Sea and water exchange between the Pacific and the South China Sea[J]. J Ocean Univ Qingdao, 2002, 1(1): 19-24. doi: 10.1007/s11802-002-0025-5

[18] 江艳娥, 林昭进, 黄梓荣. 南海北部大陆架区渔业生物多样性研究[J]. 南方水产, 2009, 5(5): 32-37. doi: 10.3969/j.issn.1673-2227.2009.05.006 [19] 杨吝, 张旭丰, 谭永光, 等. 南海北部灯光围网渔获组成分析[J]. 南方水产, 2009, 5(6): 65-70. doi: 10.3969/j.issn.1673-2227.2009.06.012 [20] 孙典荣, 李渊, 王雪辉. 海南岛近岸海域鱼类物种组成和多样性的季节变动[J]. 南方水产科学, 2012, 8(1): 1-7. doi: 10.3969/j.issn.2095-0780.2012.01.001 [21] 颜云榕, 冯波, 卢伙胜. 中、西沙海域2种灯光作业渔船的捕捞特性及其技术效率分析[J]. 南方水产, 2009, 5(6): 59-64. doi: 10.3969/j.issn.1673-2227.2009.06.011 [22] 孙典荣, 林昭进. 北部湾主要经济鱼类资源变动分析及保护对策探讨[J]. 热带海洋学报, 2004, 23(2): 62-68. doi: 10.3969/j.issn.1009-5470.2004.02.008 [23] 王长科, 黄磊, 闫俊岳, 等. 2008/2009年冬季南海冷涌天气过程的海-气热通量交换及热量收支[J]. 海洋学报: 中文版, 2012, 34(3): 27-40. https://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=148fb1d765590c842700bc3cfbd99129&site=xueshu_se [24] 黄菲, 邢雯, 李元妮, 等. 1990s年代际转型前后南海季风系统的季节变化[J]. 中国海洋大学学报: 自然科学版, 2011, 41(1/2): 9-15. doi: 10.3969/j.issn.1672-5174.2011.01.002 [25] 李敏. 南海海洋叶绿素α时空分布及对季风变动响应的研究[D]. 北京: 中国气象科学研究院, 2009. https://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=b3194688cdd4893034c6b3859e47ae89&site=xueshu_se&hitarticle=1 [26] 刘潇, 王成刚. 南海夏季风活跃期与非活跃期海、陆边界层特征分析[C]//第31届中国气象学会年会文集. 北京: 大气物理委员会, 2014: 1-13. https://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=ac253371dacb64145a3b8f4fed347c47&site=xueshu_se&hitarticle=1 [27] 罗秋红, 王凤, 吴乃庚. 强台风"尤特"(1311)和季风连续暴雨过程分析[C]//第六届海峡论坛2014年两岸民生气象论坛文集. 厦门: 中国气象学会, 2014: 291-302. https://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=a3c26766c05d30b60ecd1cfda20c8ff1&site=xueshu_se&hitarticle=1 [28] 霍利微, 郭品文. 夏季风期间南海对流活动对西北太平洋热带气旋的影响分析[J]. 热带气象学报, 2014, 30(1): 101-110. doi: 10.3969/j.issn.1004-4965.2014.01.011 [29] 李汀, 琚建华. 孟加拉湾西南季风与南海热带季风季节内振荡特征的比较[J]. 气象学报, 2013, 71(3): 492-504. doi: 10.11676/qxxb2013.045 [30] MASUDA D, KAI S, YAMAMOTO N, et al. The effect of lunar cycle, tidal condition and wind direction on the catches and profitability of Japanese common squid Todarodes pacificus jigging and trap-net fishing[J]. Fish Sci, 2014, 80(6): 1145-1157. doi: 10.1007/s12562-014-0799-6

[31] MATSUSHITA Y, YAMASHITA Y. Effect of a stepwise lighting method termed "stage reduced lighting" using LED and metal halide fishing lamps in the Japanese common squid jigging fishery[J]. Fish Sci, 2012, 78(5): 977-983. doi: 10.1007/s12562-012-0535-z

-

期刊类型引用(16)

1. 邹建伟,叶青青,庞逢杰,詹曼. 广西掩罩渔船南海外海捕捞产量评估与结构分析. 广西科学院学报. 2025(01): 121-127 .  百度学术

百度学术

2. 孙慧岩,周艳波,马胜伟,田骥,徐景春,刘智瑛,毕洁婷,吴洽儿. 基于北斗船位数据的南海外海灯光罩网渔船作业特征研究. 南方水产科学. 2023(02): 21-30 .  本站查看

本站查看

3. 谢恩阁,吴洽儿,周艳波,张胜茂,冯菲. 基于北斗船位数据灯光罩网渔船作业状态特征的提取和验证. 上海海洋大学学报. 2020(03): 392-400 .  百度学术

百度学术

4. 蒋海军,王吉,王喆,王强. 灯光罩网渔船主要设计要素对阻力的影响分析. 中国水运(下半月). 2020(07): 3-4+7 .  百度学术

百度学术

5. 蒋海军,王吉,王喆,王强. 灯光罩网渔船主要设计要素对阻力的影响分析. 中国水运(下半月). 2020(14): 3-4+7 .  百度学术

百度学术

6. 苏莹佳,陈国宝,周艳波,马胜伟,吴洽儿. 2015—2017年南海海域伏季休渔制度实施效果评价. 南方水产科学. 2019(02): 20-28 .  本站查看

本站查看

7. 谢志超,林琳,肖雅元,刘永,李纯厚. 2016年秋季南海中部微型浮游动物类群组成及其摄食研究. 南方水产科学. 2018(03): 40-48 .  本站查看

本站查看

8. 粟丽,陈作志,张鹏,李杰,王欢欢,黄佳兴. 2017年南海中南部渔场灯光罩网渔获物组成及渔获率时空分布. 南方水产科学. 2018(05): 11-20 .  本站查看

本站查看

9. 李杰,晏磊,杨炳忠,张鹏. 4种集鱼灯在灯光罩网作业中的渔获效果分析. 上海海洋大学学报. 2018(05): 773-780 .  百度学术

百度学术

10. 张俊,邱永松,陈作志,张鹏,张魁,范江涛,陈国宝,蔡研聪,孙铭帅. 南海外海大洋性渔业资源调查评估进展. 南方水产科学. 2018(06): 118-127 .  本站查看

本站查看

11. 邹建伟. 2017年广西渔船的带鱼捕捞产量评估. 中国渔业经济. 2018(06): 84-89 .  百度学术

百度学术

12. 韩青鹏,陆化杰,陈新军,金岳,陈国宝. 南海北部海域中国枪乌贼角质颚的形态学分析. 南方水产科学. 2017(04): 122-130 .  本站查看

本站查看

13. 张俊,张鹏,陈作志,陈国宝,张魁,许友伟,孙铭帅. 南海外海鲹科鱼类资源量及其分布. 南方水产科学. 2016(04): 38-48 .  本站查看

本站查看

14. 李斌,陈国宝,郭禹,陈作志,张俊,王东旭. 南海中部海域渔业资源时空分布和资源量的水声学评估. 南方水产科学. 2016(04): 28-37 .  本站查看

本站查看

15. 于君,邱永松. 黑潮入侵对南海东北部初级生产力的影响. 南方水产科学. 2016(04): 17-27 .  本站查看

本站查看

16. 张鹏,陈森,李杰,张衡,晏磊,杨炳忠. 灯光罩网渔船兼作金枪鱼延绳钓捕捞试验. 南方水产科学. 2016(04): 110-116 .  本站查看

本站查看

其他类型引用(9)

下载:

下载:

粤公网安备 44010502001741号

粤公网安备 44010502001741号